インバウンド盛況!日本にやってくる外国人からは「ナゼなのニッポン?」が次々。「ステーキは分厚いのに、なぜすき焼きは薄いの?」言われてみれば…。日本人も知らない「外国人のWHY?」を追跡しました。

■すき焼きはなぜ生卵につける?

まず最初のWHYは…。

「肉が薄いからたくさん食べられる」

「すき焼きは好きなんだけど、具材は何を入れたらいいの?」

冬の代表的なグルメ・すき焼き。甘く味付けされたお肉に、まろやかな生卵がたまりません。そこで、まずは外国人観光客がすき焼きに感じる素朴な疑問をウォッチング!

やってきたのは、連日インバウンド客で大盛況、現存する浅草最古とされる、すき焼き店「ちんや」です。こちらはすき焼き初体験というアメリカ人カップル。すると…。

「これは何ですか?」

アメリカ人男性からのハテナは具材の「ふ」ですが…。

「It is called“オフ”」

「オールドフード(古い食べ物)?トウフ!」

うまく伝わらず。とにかく食べてもらうと…。

「僕の好みではないね…。お肉は最高だけどね」

すると、こんな疑問が…。

「鍋のタレで味が付いているのに、なんでわざわざ生卵につけて食べるの?」

言われてみれば確かに味がついたお肉を「なぜ生卵につけるの?」気になりますよね。

創業から145年。ちんや6代目・住吉史彦さんに聞いてみました。

「(1)味がマイルドになる(2)温度を下げてフーフーせず食べられる」

正解は「アツアツお肉を冷ますため」。意外と実用的な理由なんですね。

「舌がヤケドしないためよ」

「それは面白いわ」

「おかげでやけどせずに済んだよ!」

ただ、すき焼きの生卵には、もう1つ別の説もあります。

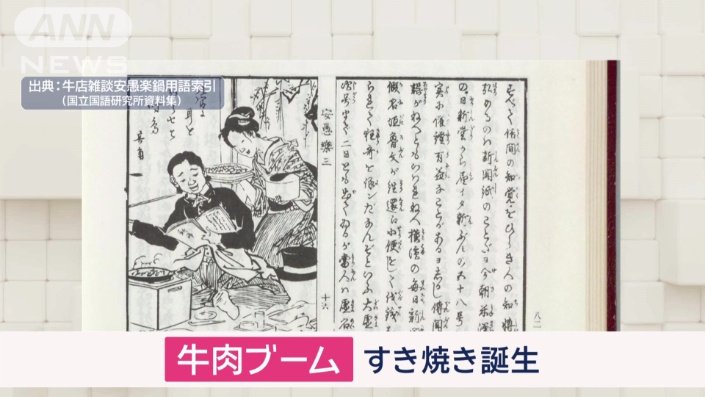

そもそも、すき焼きの由来とされているのが、農林水産省によると、農具の「すき」。関西では農作業の合間に鉄板代わりにして、鳥や猪の肉を食べていたんだとか。その後、庶民の料理として江戸時代に誕生したのが「うおすき」だとされています。

瀬戸内海の獲れたて新鮮な魚介類を、浅めの鍋で調理。もともと“お酒のアテ”として食べられていたため、味付けは少し濃く、辛めの味でした。

そこで、家族向けに味をマイルドにするため次第に生卵をつけるようになったと、大阪・堺にあるうおすき発祥の店「丸萬本家」の後藤英之社長はいいます。

「江戸時代は食事というと“お酒”が欠かせなかった。(生卵は)家族だんらんの料理としてまろやかに食べたかった」

明治以降には“牛肉”が一大ブームに。そこで誕生したのが、すき焼きだったんです。

■すき焼きのお肉はなぜ薄い?

「外国人のハテナ」を街角で調査すると…日本人には思いもよらぬWHYが!

「アメリカは分厚いステーキだけど、なぜすき焼き肉は“薄切りなの?”」

すき焼き肉といえば、厚さわずか2ミリほどの超薄切り。海外では見たことがないその薄さには、一体どんな理由が?

そこで取材班が訪れたのは、創業から130年、すき焼き店の老舗「人形町今半」。都内のすき焼き店ほぼ全て食べ歩いたという、すき焼き愛好家・高岡哲郎社長。「薄切り肉」には、日本の食習慣が深く関わっているといいます。

「箸文化にぴったりな肉の食べ方があの薄さだった。(海外は)ナイフとフォークがあって、自分の適量で切る食文化があったから、肉をわざわざ薄くする必要がない。箸で食べてうまいサイズがあの薄さ」

お箸文化だからこそ生まれた、すき焼き肉の薄さ。その結果、タレもたっぷり染み込んだ唯一無二のおいしさが誕生したんです。

■すき焼きのタレはなぜ甘い?

続いては、そんなタレにまつわる日本在住のロシア人女性からのハテナです。

「売っているすき焼きのタレが甘い。なんでこんな味をしている?」

肉のうまみを引き立てる、砂糖で味付けされた「甘いタレ」。実は、この砂糖には思わぬ秘密がありました。

「あんまり言いたくはないんですけども、和食の世界では、砂糖は“恥ずかしい調理”。料理人にとって砂糖を使っているのは恥ずかしくて人に言えない。下手くそ。(本来は)野菜から甘味をとっていた。野菜を上手に扱う料理人は”甘味”を出せた」

では、すき焼きのタレはなぜ砂糖を使っているの?

「野菜から取り出すうまみを鍋の中に展開できなかった。砂糖に行き着いたのかもしれない」

高岡社長によれば、江戸時代に急速に広がった甘みの強い砂糖が、次第にすき焼きに取り入れられるようになったんだといいます。

■「味がナイ」おでんは謎の料理!?

続いての冬グルメのWHYは、外国人にはちょっとユニークにも感じる冬の風物詩「おでん」です。

「ムニャムニャしてるわね。おでんはなぜ(食感が)ムニャムニャの食材が多いの?」

「その年家庭の食卓にあがった鍋料理」を聞いたアンケートでは、なんと26年連続でトップ。では、外国人がおでんを食べたら、一体どう感じるのでしょうか?

そこで話を聞いたのは、これまでニッポンの料理に忖度なしの意見を述べてきた、イタリア人・エドアルドさんとその友人たち。おでんには“意外なWHY”があるといいます。

「分からないのは…なぜ日本人はそんなに味がしないものをたくさん食べるの?豆腐とかコンニャクとか…」

どうやらイタリア人の舌には、おでんは味がしない食材に感じるんだそうです。

そこで、そんな誤解を解くべく、取材班が向かったのは大阪。漫画「美味しんぼ」でも取り上げられた、大阪の人気おでん店「常夜燈」。自慢の白味噌をたっぷり使ったおだしは故・森繁久彌さんも愛したといいます。

「常夜燈 豊崎本家」店主の松尾圭司さんによると、「味が薄い」食材にこそ“重要な役割”があるといいます。

「豆腐や糸コンニャクは“ダシを吸ってうまみを出す”食材。練り物は“味を出してくれる”食材」

おでんは味が薄い食材に、他の食材からとっただしを染み込ませて味わう“繊細な料理”なんだと松尾さんはいいます。

また、具材も関東と関西で地域差があるようで、来店客に違いを聞いてみました。

「(Q.関西のおでんといえば?牛すじ」

「(Q.関東だとはんぺんとか)知らない。見たこともない」

実は、関西では、はんぺんやちくわぶはかなりマイナーなようです。

ちなみに、この店自慢のロールキャベツは初めておでんに使用した元祖なんだとか。

練り製品の食品メーカー「紀文」によれば、おでんは具材だけで全国で200種類以上もあるそうです。

「日本が縦に長いので、それぞれの地域でとれる特産品が違う。色んな種類のおでんが生まれていった」

■屋台おでんにイタリア人が挑戦 “進化系”も…

おでんのルーツは「豆腐田楽」。宮中の女性たちが「おでんがく」と呼んでいたのが名前の由来。江戸時代の屋台をきっかけに人気になったおでんはその後、煮込み料理として全国に広がりました。

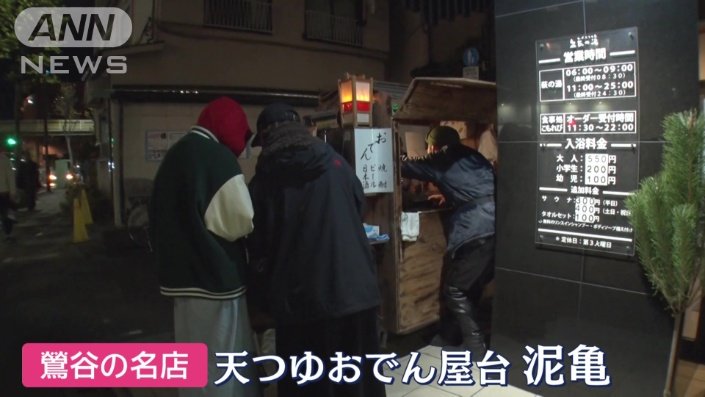

そんな今では数少ない屋台文化を残しているのが、所変わって鶯谷の名店「泥亀」。銭湯の一角を間借りして営業しているんです。

リアカーを手作りで改造した昭和風情残る屋台。風呂上がりの客から人気なんです。

「(おでんの屋台は)本当に初めて見た」

「こういう屋台は初めて見てビックリした」

そこで、おでんを食べたことはあるものの、屋台で食べるのは初めてだというエドアルドさんたちに体験してもらいました!

「コレは気になります。中にチーズとトマトがあるらしい」

そう、このきんちゃくの中にはイタリアの国民食とも言えるトマトとチーズが入っています。そのお味は…。

「おっ!チーズの味。日本のピザみたい。でもオイシイ。怖かったけどコレおいしい」

意外にも高評価。さらに、なんとクロワッサンのおでん?実は今“進化系おでん”として、全国で密かなブームらしいのですが…。

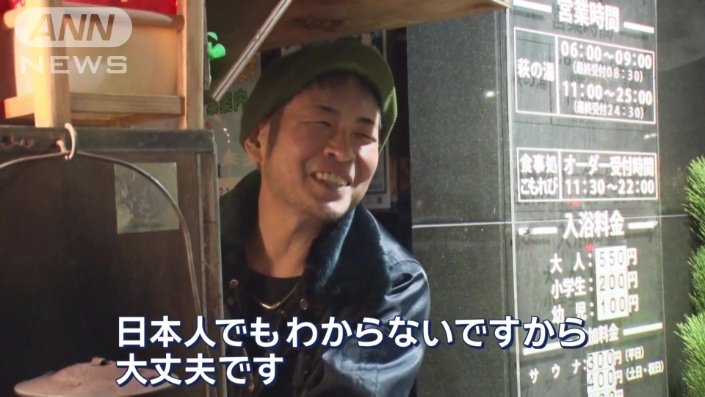

「あの…なんていうか意味が分からないです」

「日本人でも分からないですから、大丈夫です」

とはいえ、だしが染み込んだ屋台おでんの味に、イタリア人も納得でした!

「こんな寒さで食べると癒やされます。寒いからすごく楽しめるのでは。おでんが」

■たい焼きはなぜ魚の形?

最後の冬グルメが、冬のおやつ・ホクホクのあんこが魅力のたい焼きです。

「魚の見た目なのに、なんで魚の味がしないの?とてもトリッキーだわ!」

突然ですが、質問です。みなさん、たい焼きは頭と尻尾どっちから食べますか?

「尻尾にはあまりあんこが入ってなさそうだね。だから頭から食べるね」

「わたしは尻尾かな」

「きみはおいしい所を後で取っておくもんね」

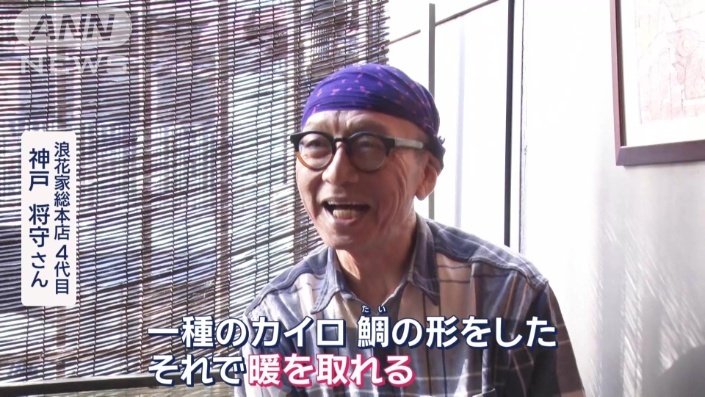

神戸将守さん

「僕はやっぱり頭からガブッと食べるのがいい。持ちやすくて食べやすい。あんこがこぼれにくい」

そう語るのは、たい焼き発祥の店とされる麻布十番で明治42年創業「浪花家総本店」の店主・神戸さん。先代であるお父さん・守一さんが「およげたい焼き君」のモデルとなった老舗です。

「どちらかというと肉体労働者・職人のおやつだった。一種のカイロ。タイの形をした。それで暖を取れる」

ボリュームある十勝産のあんこをたっぷり使って表から裏から丁寧に焼くたい焼きは、暖房器具もなかった明治時代、冬に温まれるおやつとして人気だっだそう。

もともと今川焼きをルーツに持つたい焼き。縁起物のシンボル・タイの姿に形を変えたのは、創業者のこんな遊び心が隠されていたといいます。

「今川焼きのような丸いモノならどこからかじるか考えない。タイの形にすることで、頭かじってやろうか、尻尾ちぎってやろうかそれだけで楽しめますよね」

外国人のWHYを追跡すると、日本人の食への情熱と遊び心が明らかになりました。