農水省は、大凶作や災害時だけに放出できる備蓄米を、円滑な流通に支障が生じた場合にも売り出せるよう運用を変更しました。

新米が流通しているにも関わらず、なぜコメの高騰は続いているのでしょうか。

■コメの価格高騰が止まらない 『茶わん32億杯分』の行方は?

コメの価格について、街の声です。

「5キロ2500円ぐらいが、今は4500円でびっくり。ここまで来ると笑う」

「レシート見て、『きょうこんな買い物したっけ』と思ったらコメだった」

「子ども2人分の弁当を作ってる。おなかすくので、量は減らせない。キツい。なんとかして欲しい」

「主食をうどんやモチなどにかえたりしている」

東京のコシヒカリの小売り価格です。

2024年1月は、5キロ2440円でした。

2024年9月ごろの『令和の米騒動』の時には、3285円まで価格が上昇しました。

その後、新米が流通しましたが、値上がりは続き、1月は4185円。

前の年の同じ月と比べて、約1.7倍になっています。

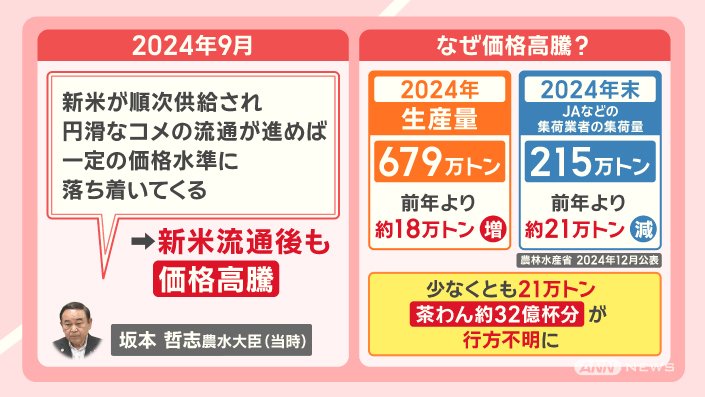

「新米が順次供給され、円滑なコメの流通が進めば、一定の価格水準に落ち着いてくる」としていましたが、新米流通後も価格は高騰しています。

なぜ、コメの価格が高騰しているのでしょうか。

2024年のコメの生産量は679万トンで、前の年より約18万トン増えています。

しかし、2024年の年末のJAなどの集荷業者が集めたコメの量は、215万トンと、前の年よりも、約21万トン減りました。

少なくとも、この21万トン、茶わん約32億杯分のコメが、行方不明になっています。

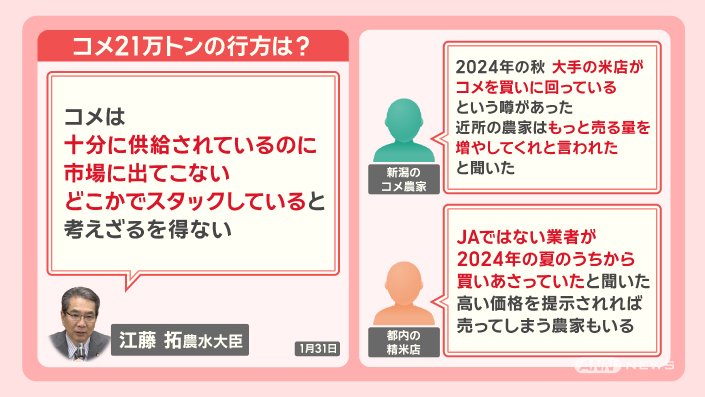

「コメは十分に供給されているのに、市場に出てこない。どこかでスタックしていると考えざるを得ない」としています。

「去年の秋、大手の米店がコメを買いに回っているという噂があった。近所の農家は、もっと売る量を増やしてくれと言われたと聞いた」

「JAではない業者が、去年の夏のうちから買いあさっていたと聞いた。高い価格を提示されれば、売ってしまう農家もいる」

主なコメの流通ルートは、生産者から、JAなどの集荷業者が米を買い取り、そこから卸会社、外食や小売などへと流通します。

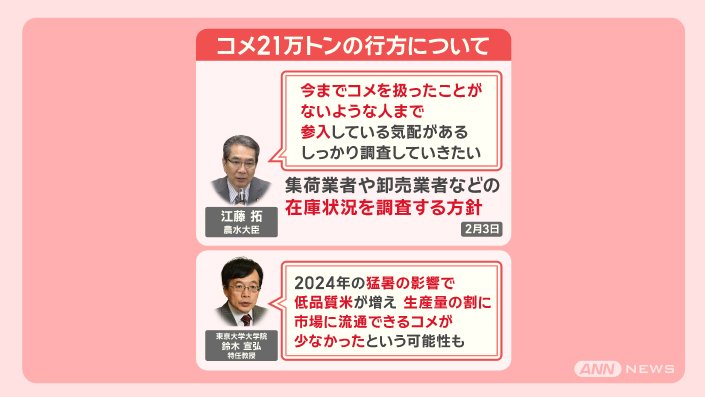

「今までコメを扱ったことがないような人まで参入している気配がある。しっかり調査していきたい」として、集荷業者や卸売業者などの在庫状況を調査する方針です。

「去年の猛暑の影響で、低品質米が増え、生産量の割に市場に流通できるコメが少なかったという可能性も」あるということです。

次のページは

■政府は「備蓄米」放出へ コメの価格はどうなる?■政府は「備蓄米」放出へ コメの価格はどうなる?

農林水産省は、1月31日、コメの流通が円滑でない場合、政府が保有する備蓄米をJAなどの集荷業者に売り渡せるよう、指針を変更しました。

1年以内に買い戻すことが条件です。

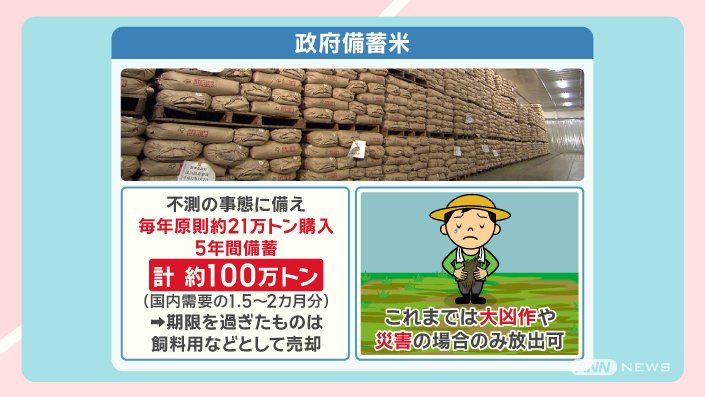

政府の備蓄米は、不測の事態に備えて、毎年原則約21万トン購入し、5年間備蓄するもので、合計約100万トンあります。

これは、国内需要の1.5〜2カ月分です。

期限を過ぎたものは、飼料用などとして売却されます。

これまでは、大凶作や災害時の場合のみ放出が可能でした。

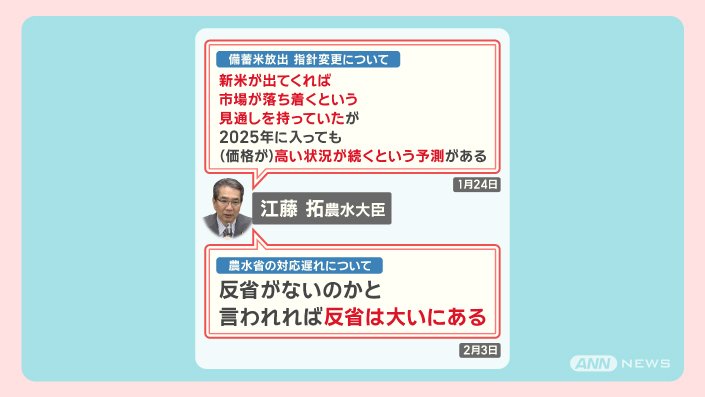

「新米が出てくれば、市場が落ち着くという見通しを持っていたが、今年に入っても(価格が)高い状況が続くという予測がある」と話しました。

農水省の対応の遅れについては、

「反省がないのかと言われれば、反省は大いにある」としています。

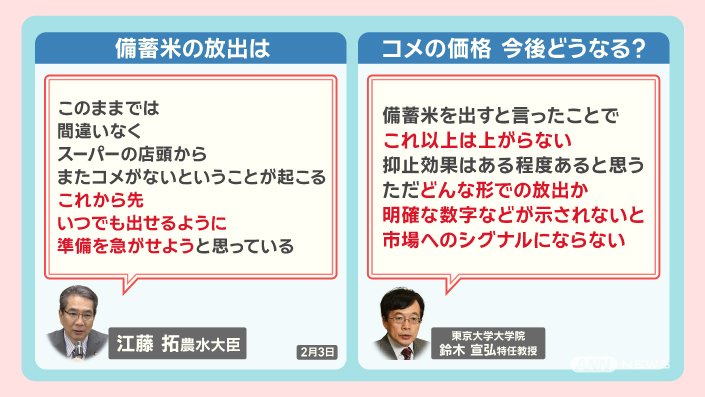

「このままでは間違いなく、スーパーの店頭からまたコメがないということが起こる。これから先、いつでも出せるように、準備を急がせようと思っている」

「備蓄米を出すと言ったことで、これ以上は上がらない抑止効果は、ある程度あると思う。ただ、どんな形での放出か、明確な数字などが示されないと、市場へのシグナルにならない」ということです。

次のページは

■コメ産業の行方は?輸出増加も拡大を阻む課題とは■コメ産業の行方は?輸出増加も拡大を阻む課題とは

日本のコメ産業の今後についてです。

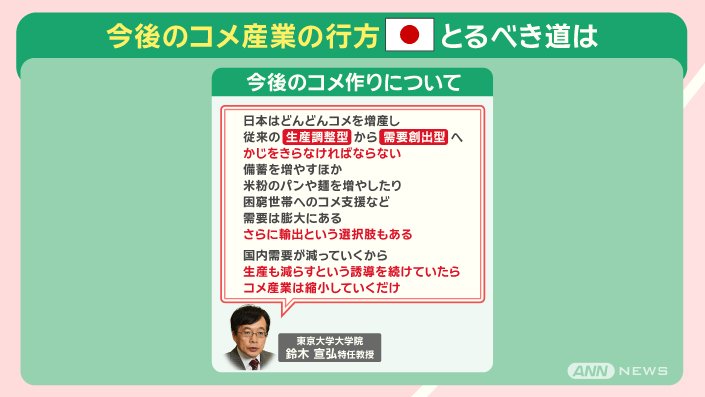

「日本はどんどんコメを増産し、従来の『生産調整型』から、『需要創出型』へかじをきらなければならない。備蓄を増やすほか、米粉のパンや麺を増やしたり、困窮世帯へのコメ支援など、需要は膨大にある。さらに、輸出という選択肢もある。国内需要が減っていくから生産も減らすという誘導を続けていたら、コメ産業は縮小していくだけ」

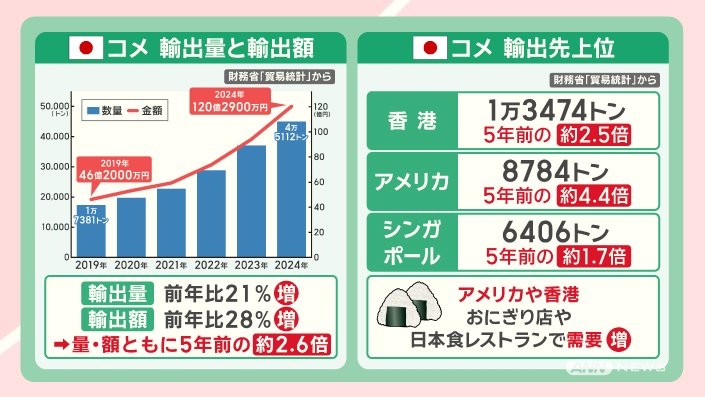

日本のコメ輸出の現状です。

輸出量は、前の年より21%増えています。

輸出額は、前の年と比べて28%増です。

輸出量・額ともに5年前の約2.6倍です。

輸出が増えている理由です。

コメの輸出先のトップは、香港で、5年前の約2.5倍です。

次いでアメリカは、5年前の約4.4倍、3位のシンガポールは、5年前の約1.7倍です。

特にアメリカや香港などでは、おにぎり店や日本食レストランで需要が増えている、ということです。

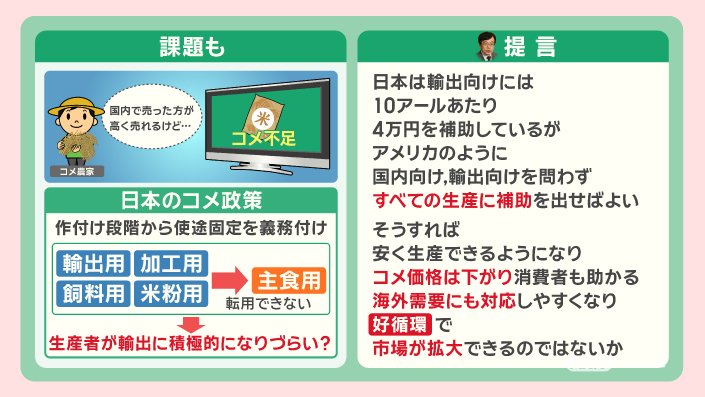

コメの輸出を拡大するには課題もあります。

日本のコメは、作付け段階から使い道の固定が義務付けられています。

輸出用、飼料用、加工用、米粉用のコメは、主食用に転用できません。

例えば、国内がコメ不足になり、『輸出するより国内で売った方が高く売れる』状況になったとしても、輸出用米を国内の主食用に転用することはできません。

そのため、生産者は、輸出に積極的になりづらいという指摘もあります。

「日本は、輸出向けには10アールあたり4万円を補助しているが、アメリカのように国内向け、輸出向けを問わず、すべての生産に補助を出せばよい。そうすれば、安く生産できるようになり、コメ価格は下がり、消費者も助かる。海外需要にも対応しやすくなり、好循環で市場が拡大できるのではないか」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年2月6日放送分より)