新年度が始まり、各地で入社式が行われました。

初任給の引き上げが相次ぎ、30万円以上という企業が増える一方で、

中高年層の賃上げが進まず、世代間格差が起きています。

そして、実質賃金が上がらない理由についてもみていきます。

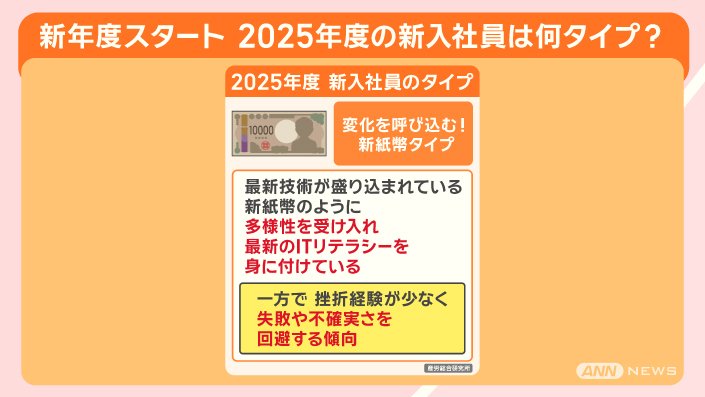

■2025年度の新入社員は『新紙幣タイプ』過去のタイプは?

毎年発表されている新入社員の特徴ですが、

2025年度の新入社員は『変化を呼び込む!新紙幣タイプ』ということです。

最新技術が盛り込まれている新紙幣のように多様性を受け入れ、最新の IT リテラシーを身に付けている。

一方で、挫折経験が少なく、失敗や不確実さを回避する傾向があるということです。

過去の新入社員のタイプです。

2024年度に入社した松岡アナは『新NISAタイプ』、

効率を重視し最適解の実行にたけるが、対面コミュニケーションの経験に乏しい。

安部敏樹さんが起業した年の2012年度の新入社員のタイプは『奇跡の一本松型』、

震災で困難な就職活動での頑張りが見られ、想定外の困難を乗り越えることが期待される。

羽鳥キャスターが入社した1994年度は『浄水器型』、

取り付け不十分だと臭くてまずいが、うまくいけば必需品。

1989年度に入社した玉川徹さんと浜田敬子さんは『液晶テレビ型』、

反応は早いが値段は高く、色が不鮮明、改良次第で可能性大。

■初任給30万円超が続々 35万円の企業も 新入社員のホンネは

初任給についてです。

2025年の春から初任給を引き上げた主な大手企業です。

明治安田生命保険は、全国転勤があるという条件で大卒初任給を29万5000円から33万2000円に、

ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは、3月以降の新入社員の初任給を30万円から33万円に引き上げています。

企業へのアンケートです。

『初任給を前年度から改定したか』という質問に、「引き上げる」と答えたのが71%。

また、初任給の引き上げ額は平均で9114円でした。

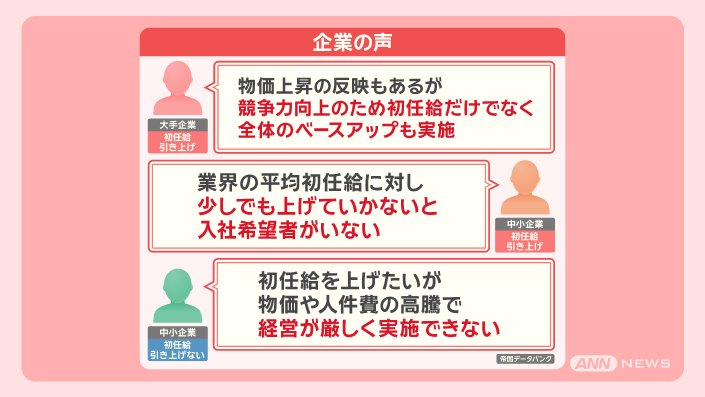

初任給の引き上げについて、企業の声です。

「物価上昇の反映もあるが、競争力向上のため初任給だけでなく、全体のベースアップも実施」

「業界の平均初任給に対し、少しでも上げていかないと入社希望者がいない」

「初任給を上げたいが、物価や人件費の高騰で経営が厳しく実施できない」といいます。

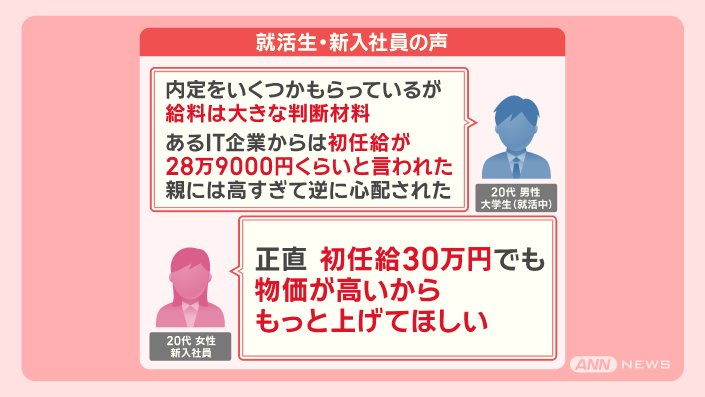

就活生・新入社員の声です。

「内定をいくつかもらっているが、給料は大きな判断材料。あるIT企業からは初任給が28万9000円くらいと言われた。親には、高すぎて逆に心配された」

「正直、初任給30万円でも物価が高いからもっと上げてほしい」

次のページは

■「3年目の息子に年収抜かれた」賃上げに世代間格差■「3年目の息子に年収抜かれた」賃上げに世代間格差

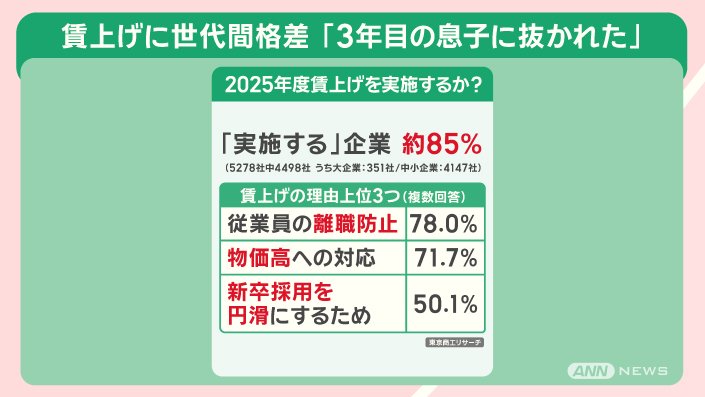

賃上げの世代間格差です。

『2025年度賃上げを実施するか』というアンケートに「実施する」と答えた企業は約85%。

理由の上位3つは、『従業員の離職防止』『物価高への対応』『新卒採用を円滑にするため』でした。

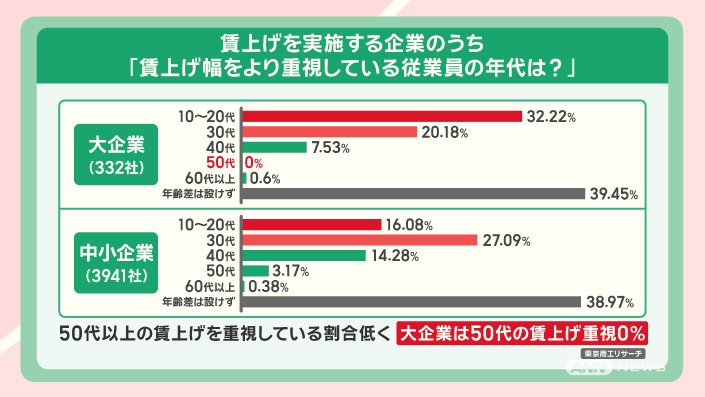

賃上げすると答えた企業に『賃上げ幅をより重視している従業員の年代』を聞きました。

上のグラフが大企業、下が中小企業です。

どちらも『年齢差は設けず』の割合が一番多いですが、大企業では、10代から20代、中小企業では、30代を重視しています。

そして、50代と60代以上の割合は大企業・中小企業どちらも低く、大企業では50代の賃上げを重視している割合は0%でした。

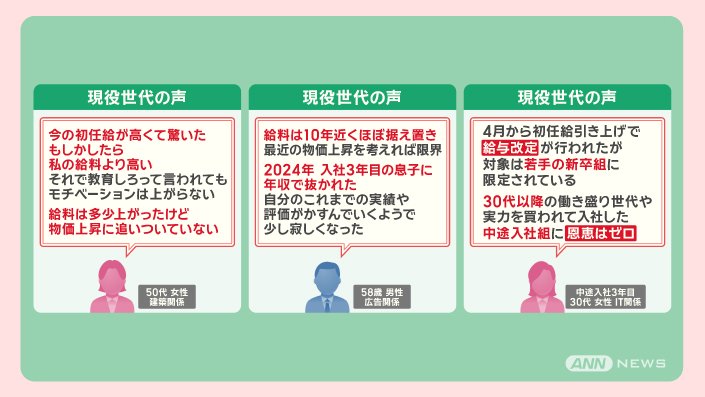

現役世代の声です。

「今の初任給が高くて驚いた。もしかしたら私の給料より高い。それで教育しろと言われてもモチベーションは上がらない。給料は多少上がったけど物価上昇に追いついていない」

「給料は10年近くほぼ据え置き。最近の物価上昇を考えれば限界。2024年、入社3年目の息子に年収で抜かれた。自分のこれまでの実績や評価が霞んでいくようで、少し寂しくなった。」

「4月から初任給引き上げで給与改定が行われたが、対象は若手の新卒組に限定されている。30代以降の働き盛り世代や実力を買われて入社した中途入社組に恩恵はゼロ」

次のページは

■生産性上昇、企業の利益は過去最高 なぜ賃金上がらない?■生産性上昇、企業の利益は過去最高 なぜ賃金上がらない?

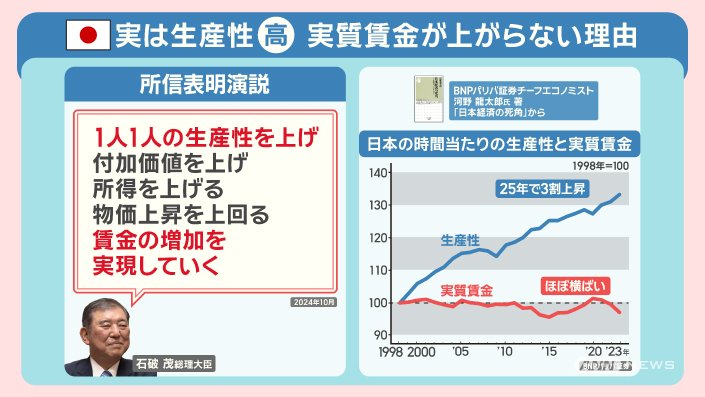

日本の実質賃金が上がらない理由についてです。

「1人1人の生産性を上げ、付加価値を上げ、所得を上げる。物価上昇を上回る賃金の増加を実現していく」と話しています。

BNP(ビーエヌ・ピー)パリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎さんが書いた『日本経済の死角』によると、日本の生産性と実質賃金は、生産性はこの25年で3割上昇。一方で、実質賃金はほぼ横ばいです。

時間当たりの労働生産性の国際比較です。

アメリカ、日本、ドイツ、フランスで比較すると、日本の労働生産性は、実はドイツ、フランスよりも高いです。

一方で時間当たりの実質賃金は、アメリカ、フランス、ドイツは伸びていますが、日本だけ、伸びていません。

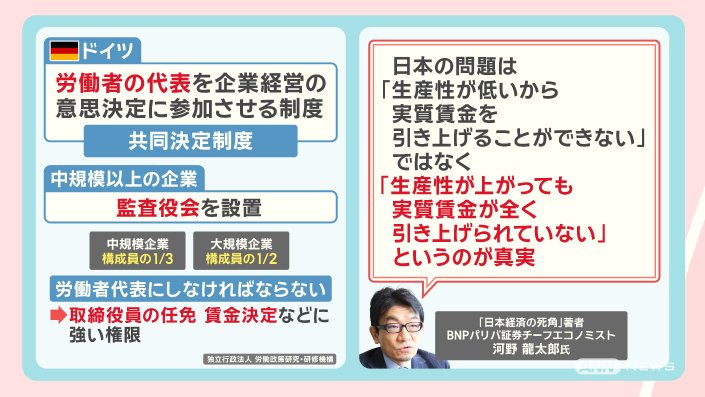

ドイツでは、労働者の代表を企業経営の意思決定に参加させる『共同決定制度』というものがあります。

中規模以上の企業は監査役会を設置し、中規模企業では構成員の3分の1、大規模企業では構成員の2分の1を労働者代表にしなければならない、となっていて、取締役員の任免、賃金決定などに強い権限があります。

「日本の問題は、『生産性が低いから実質賃金を引き上げることができない』ではなく、『生産性が上がっても実質賃金が全く引き上げられていない』というのが真実」

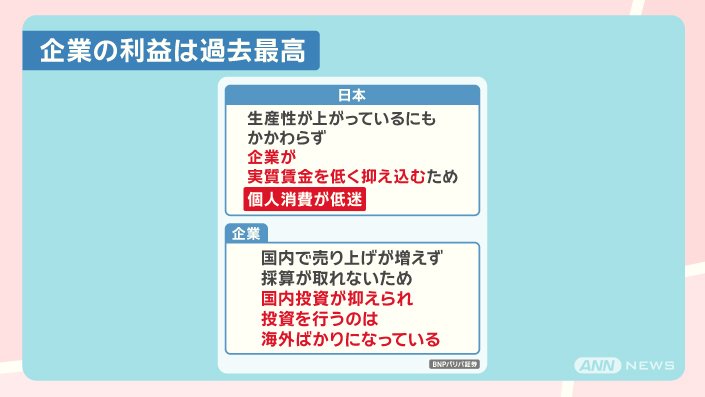

では、なぜ日本の実質賃金は上がらないのでしょうか。

河野さんによると、日本は、生産性が上がっているにもかかわらず、企業が実質賃金を低く抑え込むため、個人消費が低迷している。

そのため、企業は国内で売り上げが増えず、採算が取れないため、国内投資が抑えられ、投資を行うのは海外ばかりになっている、ということです。

日本企業の海外への投資は、この25年間で約10倍です。

そして、日本企業の経常利益は、2023年度は過去最高で、この25年間で約5倍です。

では、なぜ実質賃金が増えないのでしょうか。

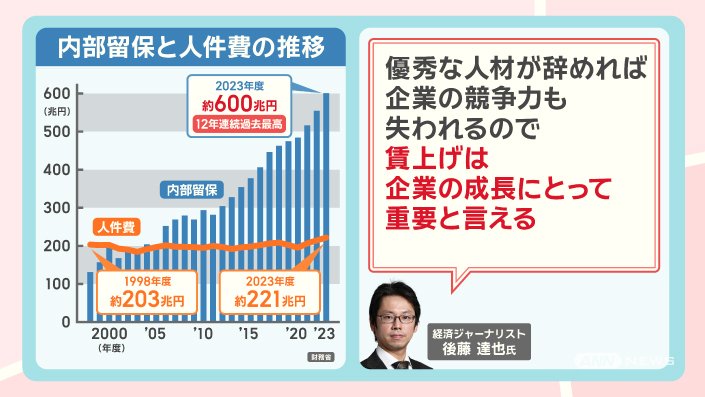

内部留保です。

棒グラフが内部留保、折れ線グラフが人件費です。

内部留保は2023年度で600兆円と、12年連続で過去最高。

一方で人件費は、1998年度からほぼ横ばいです。

「優秀な人材が辞めれば企業の競争力も失われるので、賃上げは企業の成長にとって重要と言える」

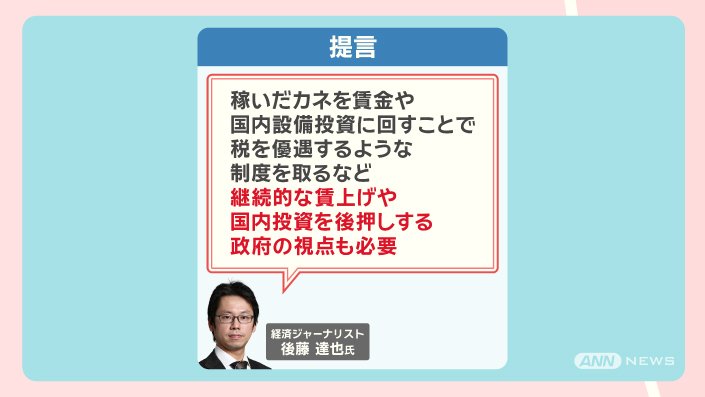

「稼いだカネを賃金や国内設備投資に回すことで、税を優遇するような制度を取るなど、継続的な賃上げや国内投資を後押しする政府の視点も必要」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年4月2日放送分より)