最低賃金1500円(時給)をいつまでに、どうやって達成するか。1500円か1500円以上か。最低賃金引上げについてほとんどの党が公約に何らかの形で触れている。

例年なら7月中に国の中央最低賃金審議会が今年度の最低賃金の目安について答申をまとめていることでもあり、文字通り目前に迫った争点だ。

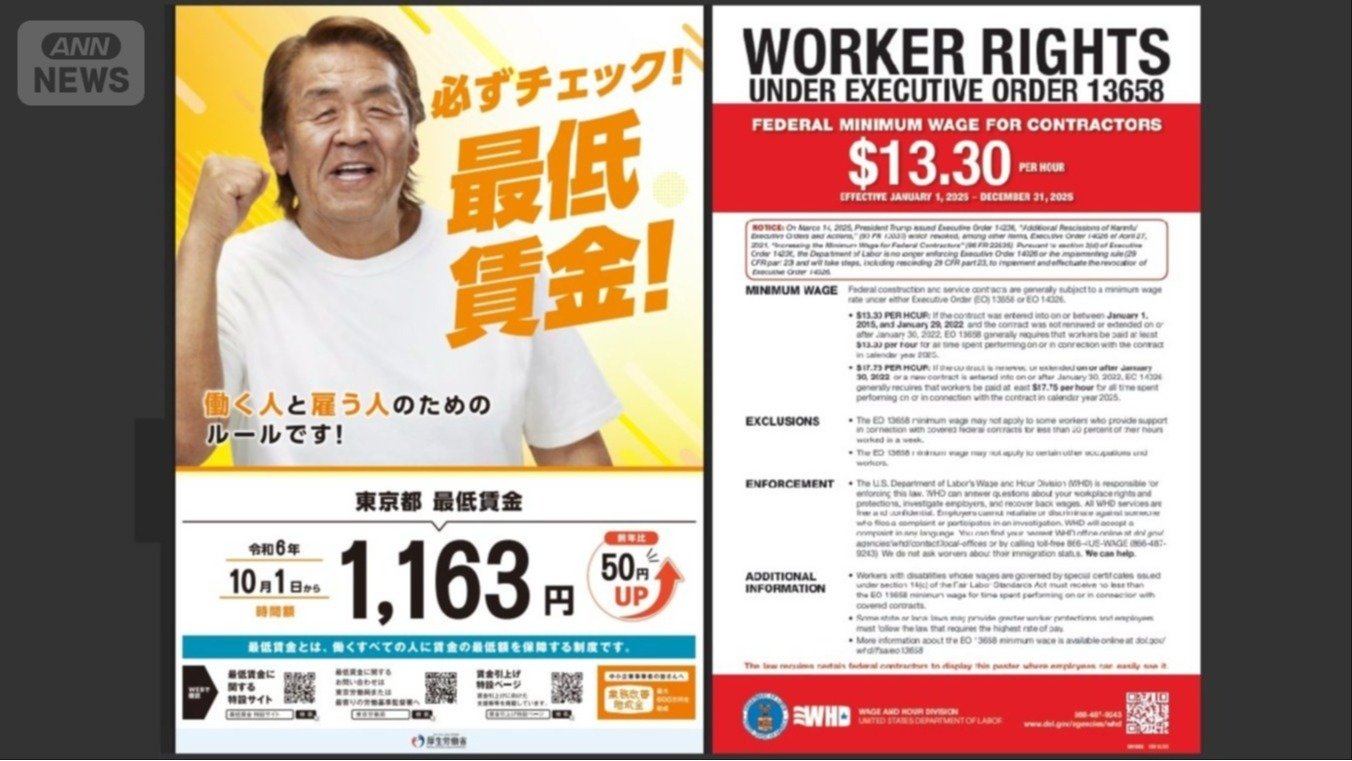

日本の最低賃金は去年10月から各地で順次引き上げられ、最低951円(秋田)から最高1163円(東京)まで、全国平均1055円(+51円)になった。

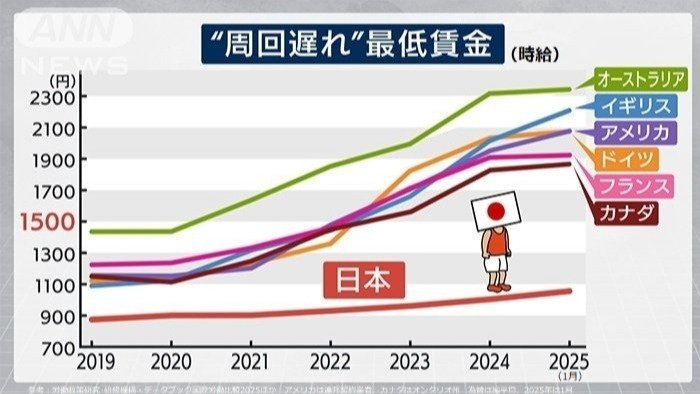

オーストラリアは2300円台…

グラフは主な国の最低賃金を為替換算して国際比較した。

ぼう然とする差だ。日本は先頭グループから完全に“周回遅れ”。前から低めだったのがもう追いつかない…あきらめようか…。スポーツ中継ならリモコンで画面を消したくなる局面だ。

物価水準などを加味したら若干見栄えは良くなるが“周回遅れ”は同じだ。

主要先進国で日本の倍近い2000円前後、オーストラリアに至っては2300円台。

現地オーストラリアにワーキングホリデー、言ってしまえば“期間限定の出稼ぎ”に日本の若者が殺到して仕事が見つからないといった問題が生じたのも当然の帰結と言える。

日本で働いてもほかの国並みになるようにしたい立場を堅持するならば、1500円はあくまで第一段階の目標と言わざるをえない。

しかも今直ちに1500円になってもほかの国に追いつかない。さらに今後もほかの国では引き上げが続く可能性が高いから、為替が超円高に振れないかぎり、劇的に差が縮まることは当面ないだろう。

政府方針「1500円という高い…」 あくまで努力目標

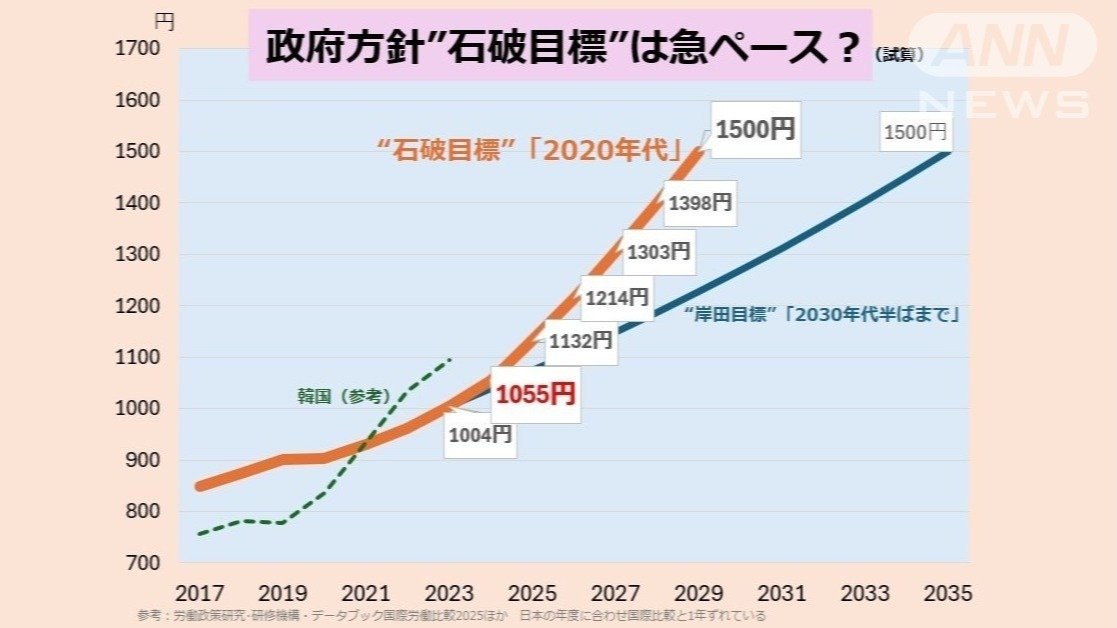

最低賃金への風当たりが強いと意識した石破総理は去年、「2020年代に1500円」(“石破目標”)と表明し、岸田前政権の「2030年代半ばまでに1500円を目指す」(“岸田目標”)から前倒しした。

これに沿って2029年に1500円にするには、単純計算で来年以降の5年間平均で約7.3%ずつ上げるペースになる。今年は77円上げないといけない。

この“石破目標”は去年秋の総合経済対策で「2020年代に全国平均1,500円という高い目標に向け、たゆまぬ努力を継続する」という努力目標の形で政府の方針になった。今年6月13日には「骨太方針2025」としても決定されている。

石破総理や政府が自ら「高い目標」としてしまうとは…現実的と言うべきか、苦肉の表現と言うべきか。

背景の一つには、賃上げペースによっては最低賃金近くで人を雇う企業で価格転嫁や生産性向上といった対応が間に合わず、経営が成り立たなくなる所も出てきて雇用面で逆効果ではないかという議論があるからだ。

一方で、賃上げペースが厳しくてついていけない企業は休廃業等か方向転換をしてもらって新陳代謝につなげることが結局は日本経済の強化になるという意見も強い。何より海外の多くで最低賃金を引き上げ続けている現実がある。

この問題でよく韓国で数年前に最低賃金を急激に引き上げた影響のために失業率が上昇して失敗したという話が引き合いに出される。しかし、中長期のデータでは過大な影響はなかったという見方も有力で、判断は分かれている。

経済界から「払えない企業はダメ」の声も

賃金を払う経営者側だが、当初は難色が強かった経済界も徐々に方向性には従わざるをえなくなった。

このうち構造改革に意欲的な経済同友会は3年以内に1500円の達成を要望し、新浪剛史代表幹事は去年、「払えない企業はダメ」と言い切って話題を集めた。その後も引き上げの必要性を繰り返し主張している。

中小企業が多い日本商工会議所の小林健会頭は依然として、支払い能力の点から1500円は実態を踏まえた目標とは言い難いとして異論を唱えているものの、最低賃金の審議会が「十分に審議して決めた結果は受け入れる」とも述べる。

社会政策であり経済政策・景気対策

そして何よりも働く側にとって最低賃金はセーフティーネットだ。

しかし最低賃金で満足な暮らしができることは実際にはほとんどなく、これだけが収入だとギリギリ切り詰めた生活の維持しかできない。

厚生労働省の調査(去年5月、民間委託)では、最低賃金近くで働く非正規労働者で時給が上昇した人のうち4分の3が「最低賃金が上がったから時給が上昇した」と答えた。同じく4分の3が「今後も最低賃金を上げるべき」。そのうち6割の人が「現在の額では生計を維持するために十分な水準でない」と思っているという。

まずこの調査結果の数字を、最低賃金を貧困に対する社会対策として考える出発点として重く受け止める必要がある。

金額が十分でないために、仕送りがある学生、配偶者の給与がある専業主婦のパート・アルバイトとか、年金では足りない高齢者といった、実際は別の収入がある人が最低賃金近くで働いているケースも多い。

“ちょっくら働きにでも行くか”と近所の従業員募集の貼り紙を見ると、「時給〇円〜」の数字が見事なくらいに最低賃金の動きとリンクしている。

これら収入を補う人たちにとって賃金上昇は消費に直結する。その意味で本来は社会政策だった最低賃金問題が経済対策、もっと言えば景気対策にもなっている。

官民で取り組み…焦点は“上乗せ”

最低賃金は本来雇用における労・使つまり民・民の契約への介入で、引き上げたところで政府や自治体にとって直接の費用が要らない。

しかし中小企業の休廃業や雇用の移動は社会政策として、省力化やデジタル化といったイノベーションのための投資は経済政策として支援するべきだろう。これらはまさに財政支出によって担うべきものだ。

政府の「骨太の方針2025」でも「官民で、最大限の取組を5年間で集中的に実施する」としている。

特に焦点は、各都道府県で中央審議会が示した目安を超える最低賃金の引き上げが行われる“上乗せ”の扱いだ。

去年は47都道府県のうち27県で上乗せされた。特に大幅な徳島県の+84円が話題になった。人材流出に危機感を持った表れで、知事による政治主導だった。

問題は上乗せの負担で経営が厳しくなる企業をどうするか。

徳島県では中小企業に正規雇用で1人当たり5万円、非正規雇用で3万円の一時金を支給して支援した。政府の「骨太の方針」でも「持続的な形で売上拡大や生産性向上を図るための特別な対応として、政府の補助金による重点的な支援を行うことや、交付金等を活用した都道府県の様々な取組を十分に後押しする」と条件付きではあるが賃上げした中小企業への支援を表明した。

補助は「甘えが出ちゃう」

もちろん一定のモラトリアム(猶予)は必要だ。ただ補助金は例外にしないといけない。

相場どころか最低賃金も出せない企業をそのまま維持することまで認めるべきではない。他人を雇う形でのビジネスとしてもう成立していないのだ。逆に言うと最低賃金で精いっぱいの業界は補助を受ける以前に生産性を上げるための効率化・合理化が必要だ。間違っても政府や自治体が賃金の恒久的な支援をする事態に至ってはいけない。

中小企業の立場からも「払えなかったら補助するのは政策としてはありかもしれないけど、 そういうことをやるとどうしても甘えが出ちゃう。“やっぱり自分たちの生産性を上げて最低賃金を上げていこう”ということに水を差しかねない」(日商・小林会頭)という見方が出ている。

経済指標が主要国に比べて見劣りする今の日本で、最低賃金の大幅引き上げそのものが政治的な賭けだ。

国の将来をあきらめたくない有権者としては、その達成のために合理的な道筋が政策で示されているか見極める必要がある。

(テレビ朝日デジタル解説委員 北本則雄)