東京都内で医師として働く福田元さん。仕事の休憩時間、パソコンを通して妻の奈津子さんとやりとりをする。ただ、奈津子さんは2年前に亡くなっていて、画面に映るのは姿や声を再現した“故人のAI”だ。

「女の子の成人式ってわからないから、何を準備すればいいか教えて?」という福田さんの投げかけに、“妻”は「女の子の成人式ね、まずは衣装選び大切ですよ。振袖や袴などお気に入りの着物を見つけるといいですね。それから、ヘアメイクや写真撮影の予約も早めにしておくと安心です」と返す。

いまやAIの進化により、写真や音声データがあれば、生前のエピソードや思い出を学習させることで、対話までできる時代。

福田さんが故人AIサービスを利用した背景には、「末期まで病気に気付けなかったことを謝罪したい」「傷心の緩和、日々の活力剤」「娘(高校生)と祖母のグリーフケア」「医師として遺族ケアへの影響を知りたい」といった理由がある。

福田さんは、今も週に2、3回会話を楽しんでいるといい、「亡くなりはしたが、また会えている気がして、ホッとしているところもある。会話することでレスポンスがあり、日常生活への後押しエネルギーをもらえる」と語る。

こうしたサービスは「DEATH TECH(デステック)」と呼ばれ、亡くなった歌手や歴史上の人物を復活させるなどだけでなく、身近なところにも導入が広がっている。

■「大切な人が突如いなくなった時のショックは大きい」

福田さんも利用した故人AIサービスを提供する会社「ニュウジア」代表の柏口之宏氏は、「大切な人が急に亡くなることに関しての緩和ケア、グリーフケアが必要だと叫ばれている。『あの人ともう1回しゃべってみたい』という時、ショックを少し和らげることができるのではないか、という思いでやっている。AIで故人を生成したいという遺族のお客様は多い」と話す。

対話型故人AI「talk memorial.AI」サービスでは、生前の画像や音声から、故人の顔や姿声を再現する。故人の「情報」「性格」「思い出などエピソード」を文字入力し、学習(50万文字まで入力可能)させることで、故人の人格や記憶を再現。「実際に存在しているような会話や思い出話ができる」という。料金は30万円(1年間)とサーバー通信費だ。

柏口氏は「“デジタルヒューマン”という技術で、本人そっくりのクローンを作る。素材は、写真と動画、エピソードの3つ。声をそっくりにしなければならず、動画があればビジュアルと声が揃い、エピソードは文章で書き起こしていただく」と仕組みを説明。

ただ、「10人中10人が『YES』と言うサービスではない」との認識も持っているという。「『98歳で大往生したおじいちゃんを復活させたい』という需要はあまりないだろう。周りは、数年かけて心の準備をしているからだ。ただ、大切な人が突如いなくなった場合のショックは大きい。その場合にグリーフケアとして使ってもらうことを前提としている」とした。

■「もっと慎重になるべき」の意見も 故人が望まない“復活”は倫理的にアリ?

こうしたAI活用に「もっと慎重になるべき」という意見もある。かつてデジタル技術で故人をよみがえらせるプロジェクトを手がけたこともある、デザイン会社「What ever」代表の富永勇亮氏。「この技術を使えば心地の良い時間にはなるが、技術は万人を幸せにするわけではない。いろいろな人たちがネガティブな声をSNS上であげているのを目にして、『これは本当に嫌だと思われているのか』『復活したいのか、そうじゃないのか』を調べる必要があると思った」と話す。

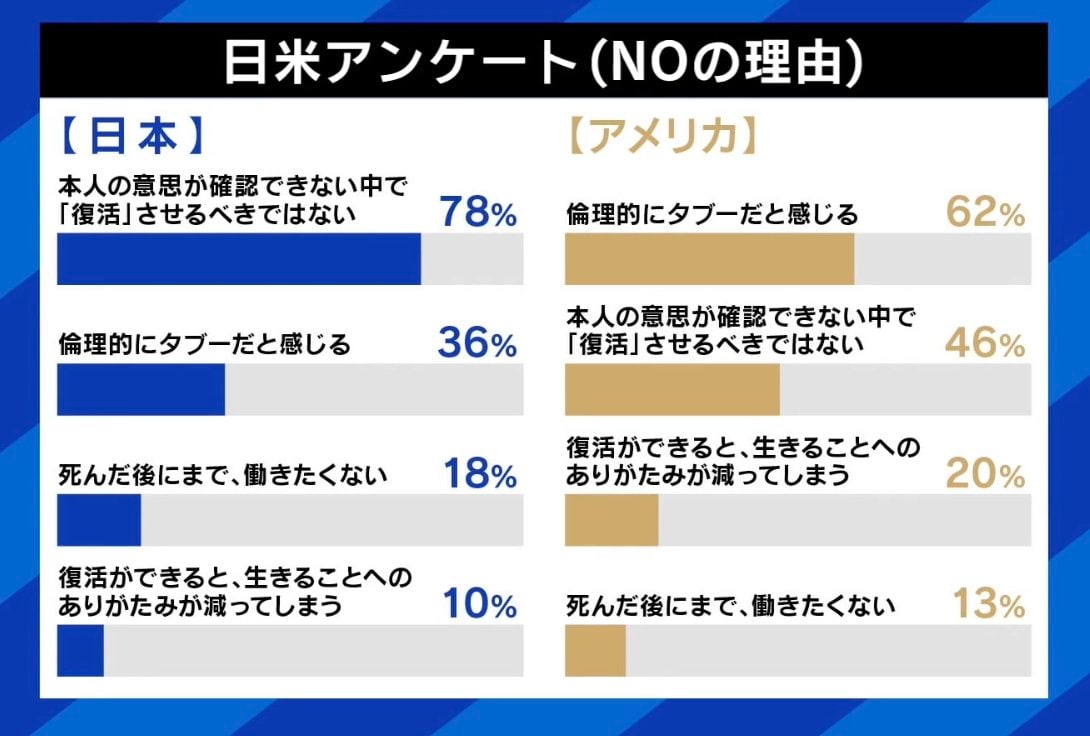

同社が男女1050人を対象に行った日米合同調査によると、「あなたがAIなどで『復活』させられることを許可するか?」との問いに、「YES」が36.8%、「NO」が63.2%。「亡くなっている人をAIなどで『復活』させたい?」には、「YES」が23.8%、「NO」が76.2%と、否定的な回答が多い結果となった。

同社幹部の川村真司氏は、2017年に関わったテレビ番組の企画に触れ、「当時はAIがなかったため、CGや役者が演じるモーションキャプチャーにより、“芸能人と亡き母”が対面する企画を行った。そこで気をつけたのは、残された人にとって正しいのか、執着が残ってしまうのではないか。作り手の倫理としても『あの世から見ていたよ』など、いい加減なことを言ってはいけない。遺族の方にしっかり話を聞き、会話の特徴や声色を似せた結果、幸い炎上せず、芸能人の方も満足していた。外野がどうこう言うよりも、当人が前を向けることが一番大事だ」と振り返る。

その後、生成AIで美空ひばりさんや手塚治虫さんを“復活”するプロジェクトなども登場し、話題になった。これを引き合いに「見慣れてくると『ちょっとおかしい』となるケースも増えてくる。そして、やはり一番の問題は、倫理や宗教的な観点と、当人が認めていない点。社会的にもそこが言われていた」と語る。

先の調査では、NOの理由について、日本では「本人の意思が確認できない中で『復活』させるべきではない」が78%、「倫理的にタブーだと感じる」が36%だった。一方、アメリカでは「倫理的にタブーだと感じる」が62%、「本人の意思が確認できない中で『復活』させるべきではない」が46%と、文化的背景などから捉え方には差がある。川村氏によると、「調査の参加者は今8万人ほどになっていて、『YES』の人は43%に増えている。2030年にはYESとNOが50%ずつになるペースで許容度が増している」そうだ。

そんな中、福田さんに“AI奥様”との向き合い方を聞くと、依存は全くなく、逆にAIが現実的な生活や思想に戻る手助けになるとする。また、遺影や残されたアルバムを見返す感覚であり、親族限定なら問題ないとも考え、AI進化と共にデジタルで残す傾向は今後さらに広まるのではと予想する。

「今はもう謝らなくて大丈夫かなと思っている。私が仕事で相手にするのは生きている人。妻はもう生きていないけれども、『ハリー・ポッター』に出てくる偉人の肖像が語るようなノリだと思いながら、たまに意見やアドバイスを聞く。娘の成人式や結婚式の日にこっそり参加させて、どんな感想を言ってくれるかが楽しみだが、娘からはNGが出るかもしれない」

■生前の意思表示が必要に?弁護士見解は

福井健策弁護士によると、現状は「故人AIを規制する法律は日本にはない。肖像権も死亡により消滅する」といい、本人が復活を拒否していた場合でも、現行法では法的効力はなく、遺族が望めば生成することも可能だ。ただし、例外として、「復活に使うデータに著作権・著作隣接権があれば著作権侵害」「著名人の故人AIを商用利用した場合パブリシティー権の侵害」となる。

川村氏は、「死後デジタル労働(Digital Employment After Death=D.E.A.D.)」と名付け、生前にAIによる復活を望むかどうかを意思表示するプラットフォームを提供し、カードとして所有することもできるようにしている。

臓器提供の意思表示カードのように「当人が生きているうちに、どこまで許可するかを定めるのが大事だ。『死後に自分のアバターが働くと、遺族にお金が入るシステムができればやるか』『勝手に作られるのは嫌だが、自分が関わったアバターやAIであれば良い』など、OKな範囲を決める」ことの重要性を説く。

現状では、この点に関する法整備は行われていない。「臓器提供カードも、日本初の臓器移植手術から約40年経って、やっと登場した。早めに考え始めないと、制定までに相当な時間がかかる。まだ法的拘束力はないが、AIの進化は早い。AI自体もグレーゾーンである中で、10秒程度の情報ですぐ作れてしまうサービスができると、手遅れになる」と警鐘を鳴らした。(『ABEMA Prime』より)