飲料大手アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃で、ハッカー集団の「Qilin」が犯行声明を出した。サイバー犯罪の新たな“ビジネスモデル”を駆使する集団で、被害は世界で800件を超えるとみられる。

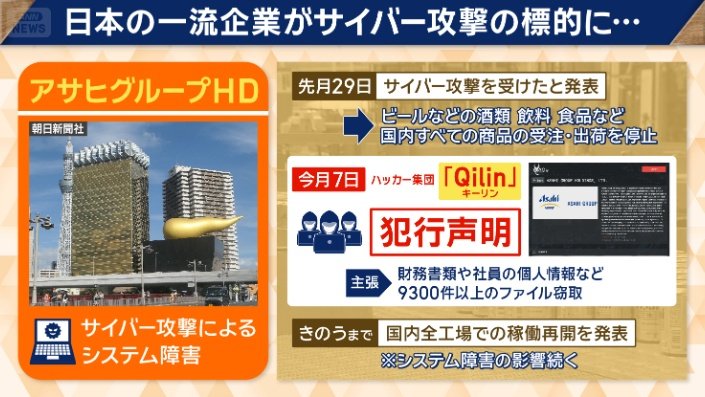

アサヒグループHDサイバー攻撃の影響続く

アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃の影響は10日以上たった今も続いている。

アサヒグループホールディングスを襲ったのが、サイバー攻撃によるシステム障害。先月29日、攻撃を受けたと発表し、ビールなどの酒類、飲料、食品など、国内すべての商品の受注・出荷を停止した。

そして今月7日、「Qilin」と名乗るハッカー集団が、いわゆる闇サイトで犯行声明を発表。この声明のなかで、財務書類や社員の個人情報など9300件以上のファイルを盗んだと主張している。アサヒグループホールディングスでは9日までに、国内すべての工場の稼働再開を発表したが、依然、システム障害の影響が続いている。

世界中を標的 身代金要求型サイバー攻撃

この「Qilin」とは一体、どんな集団なのか?アメリカ保健福祉省のリポートによると、2022年から活動が確認されている組織で、名前は中国の伝説上の動物「麒麟(きりん)」を意味する。また、ロシアで誕生した、もしくは、ロシア語を話すメンバーによる金銭目的とみられるサイバー犯罪集団だという。

「Qilin」のサイバー攻撃の手口が「ランサムウェア攻撃」と呼ばれるもの。“ランサムウェア”とは、身代金要求型コンピューターウイルスのこと。

攻撃の実行者が、コンピューターウイルスを使って攻撃、標的企業のデータを暗号化するなど使用できない状況にし、暗号化したデータを復元する対価として、企業に“身代金”を要求するというのが、その手口だ。

今、サイバー犯罪集団によるランサムウェア攻撃が急増していて、警察庁への被害報告件数は、今年上半期だけで116件にのぼる。

ハッカー集団「Qilin」の実態

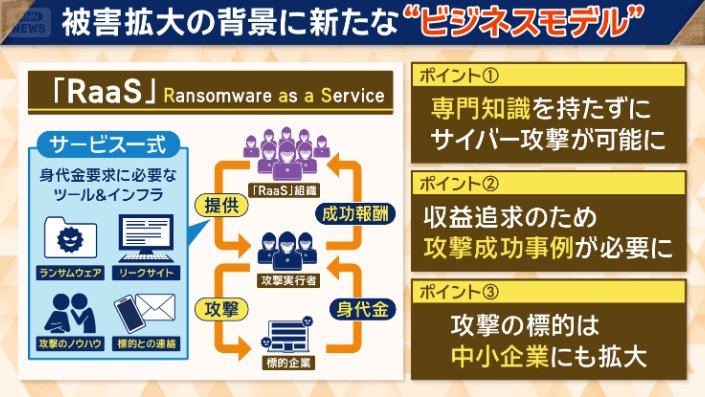

「Qilin」のランサムウェア攻撃には、さらなる特徴があるという。それが「RaaS」。「ランサムウェア・アズ・ア・サービス」の頭文字を取ったもの。ランサムウェアだけでなく、情報を暴露するリークサイト、攻撃方法のノウハウ、さらにはターゲットとの連絡など、身代金要求に必要なツールとインフラなどのサービス一式をワンパックで提供するというもの。

「RaaS」を扱う組織は、サイバー攻撃の実行者にサービスを提供。実行者がこれを使って企業を攻撃し、身代金を受け取ることができたら、その一部を成功報酬として「RaaS」組織に渡す。こうした仕組みになっているという。

そんな「RaaS」の注目すべきポイントが、組織からサービス一式が提供されるので、実行者は、専門知識がなくてもサイバー攻撃ができるという点。組織側は、収益追求のためには、より多くの成功事例が必要だという点。そうしたことから、攻撃の標的は、今回のアサヒグループホールディングスのような大企業だけでなく、中小企業にまで拡大しているという。

日本は特に深刻 デジタル人材不足

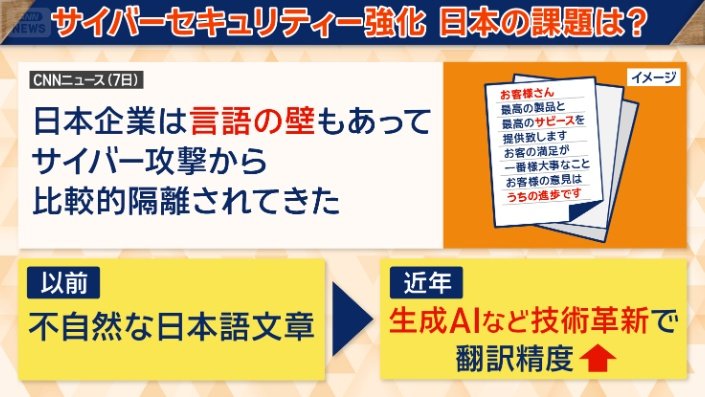

サイバー攻撃に脆弱(ぜいじゃく)な日本。課題は専門人材の不足解消だ。日本のサイバーセキュリティの不備が指摘されている。

アメリカのCNNによると、「日本企業は言語の壁もあってサイバー攻撃から比較的隔離されてきた」と伝えている。以前は例文のように、「お客様さん」「サビース」「うちの進歩です」など、不自然な日本語の文章で詐欺メールと気付くことができた。しかし、生成AIなどの技術革新で翻訳精度が上がったことが、日本企業が狙われるようになった背景にあると指摘している。

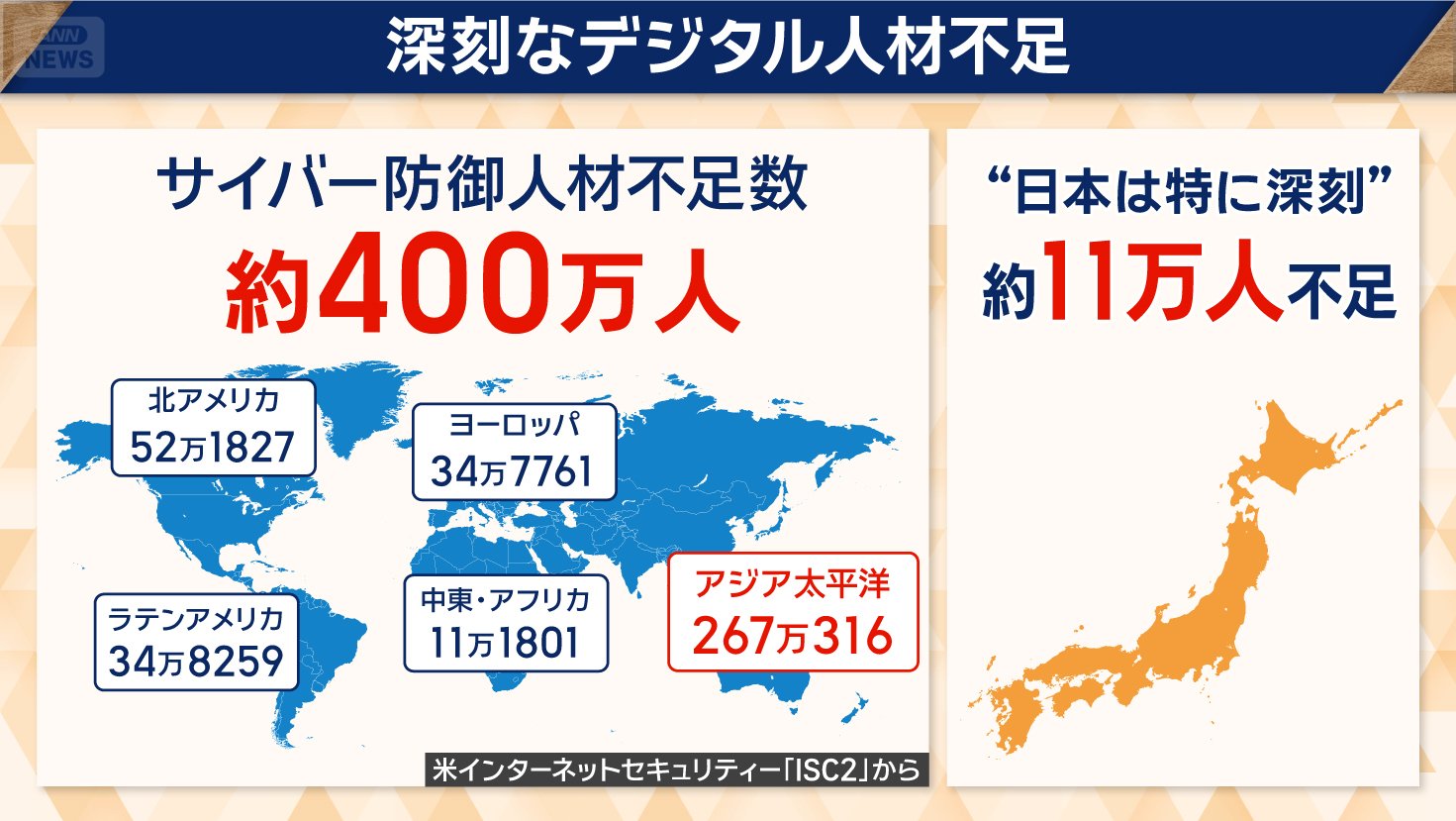

このように、世界からサイバー攻撃の標的となった日本だが、深刻なのが専門人材の不足だという。

アメリカに拠点を置くインターネットセキュリティ組織「ISC2」の2年前の調査によると、サイバーセキュリティ関連の労働者は、世界でおよそ400万人が不足している状況。なかでも、日本は特に深刻で、およそ11万人不足しているという。

進む法整備「能動的サイバー防御」とは

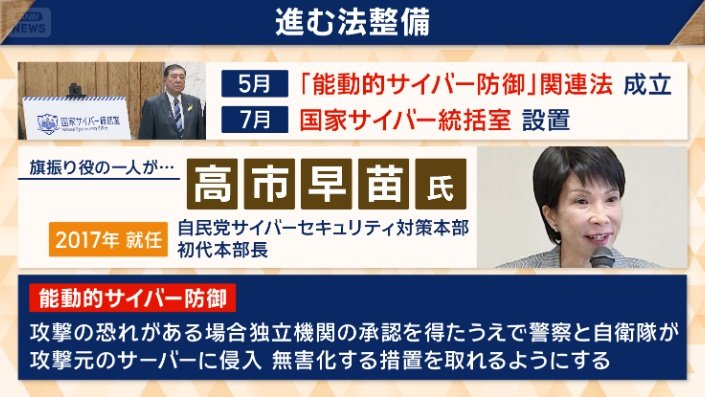

こうしたなかで日本はサイバーセキュリティ強化に動いている。今年5月、「能動的サイバー防御」関連法が成立。7月1日には、司令塔となる国家サイバー統括室が設置された。

これら関連法の成立や統括室の設置で、旗振り役を務めた一人が、自民党のサイバーセキュリティ対策本部の初代本部長を務めた高市早苗氏。新総裁となった高市氏は、総裁選でも「サイバーセキュリティ対策の強化」を訴えていた。

「能動的サイバー防御」とは、どういうものなのか?サイバー攻撃の恐れがある場合、独立機関の承認を得たうえで、警察と自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、無害化する措置を取れるようにするもの。

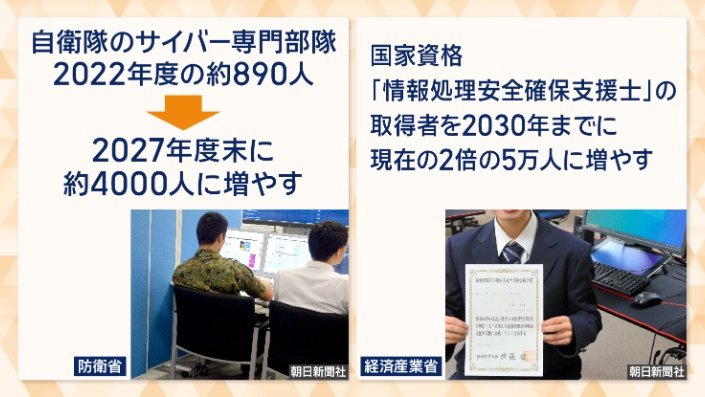

自衛隊では、サイバー専門部隊をおよそ890人から2027年度末におよそ4000人に増やす計画で、政府は、サイバー対策の専門人材と位置付けた国家資格「情報処理安全確保支援士」の取得者を2030年までに、現在の2倍の5万人に増やす目標を決めている。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月10日放送分より)