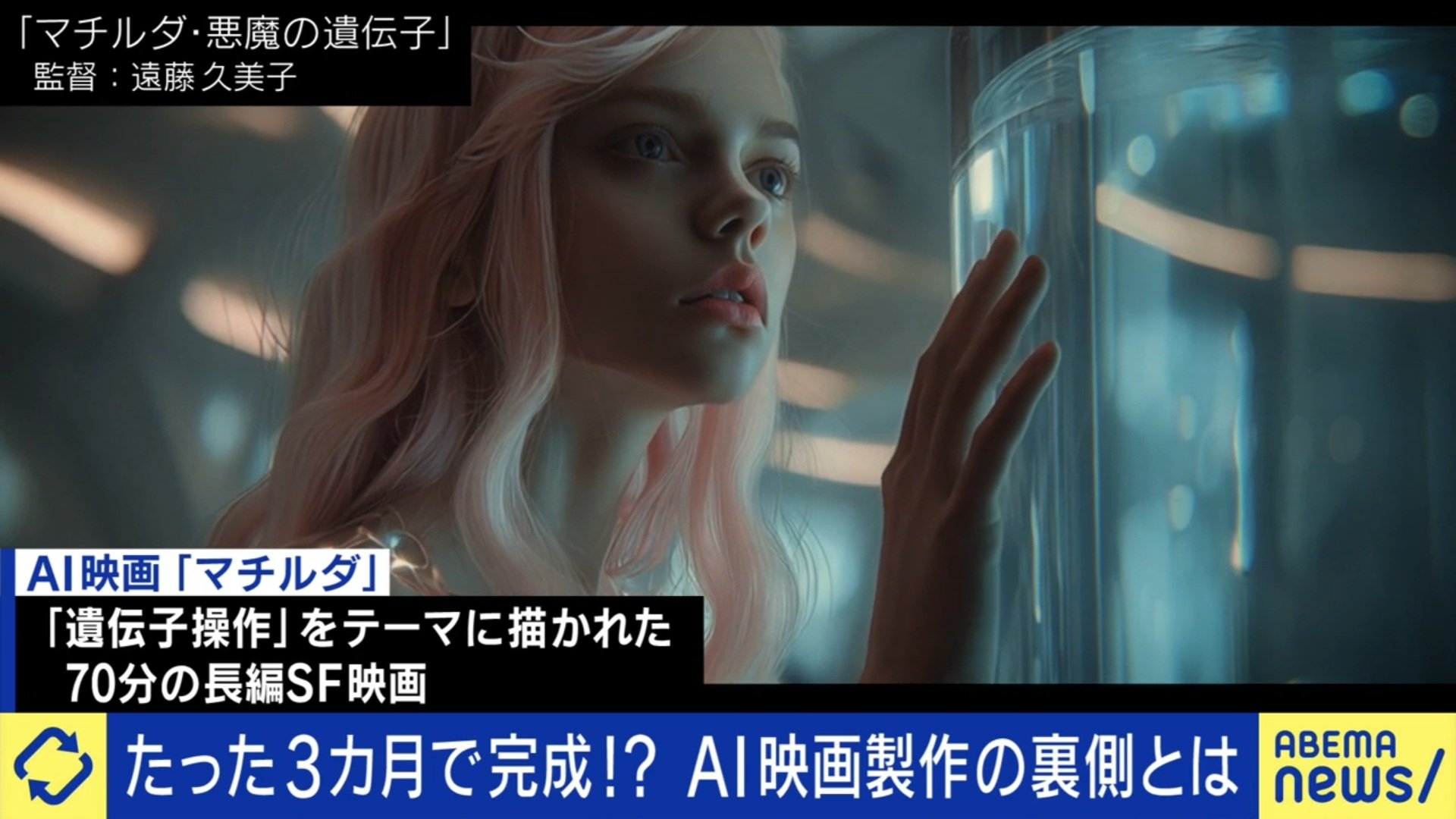

11月2、3日に日本で初めて、AI技術で制作した作品だけを集めた「AI日本国際映画祭」が行われる。世界40カ国から約400作品が応募され「シネマ」「アニメーション」「エクスペリメンタル」「ドキュメンタリー」の4ジャンルに分けられる。日本からは、生成AIで初めて動画作品を手掛けた遠藤久美子監督による全編AIによる70分の長編「マチルダ・悪魔の遺伝子」も特別招待上映されることになっている。

【映像】沼にハマる…ゴリラに勝つ!話題の「AIおばあちゃん」

遠藤氏は、実際に美術セットを組み、役者が出れば制作費にして数億円はかかるだろうという作品を、数千万レベルにまでコストを抑え、かつわずか3カ月という短期間で作り上げた。最近では動画生成AI「Sora2」が話題になり、これまでよりさらに高度な“音声付き”の動画が、庶民でも簡単に作れるようになった。この状況に、リアルで演じる役者たちに危機感も募っている。「ABEMA Prime」では、AI映画を手掛けた遠藤氏と、俳優・岡野優介氏らとともに、動画・映画の未来について考えた。

■日本初のAI映画祭が開催

「AI日本国際映画祭」の代表理事を務める池田裕行氏は、開催される経緯について海外の勢いを間近に感じたことだと語る。「理事の中に海外で賞を取った人がいたが、彼によるとヨーロッパ、中国、アメリカではAI映画がすごく熱いと。映画祭も、AIの技術進化が早いので、年1回ではなく2回のペースでやっているという。オーストラリア、インドネシア、インドにもあり、韓国では3回も開催されるところも。一方で、日本にはない。AI映画を見たこともないとなると、また立ち遅れてしまうのではないかと思った。若い人も育てるきっかけを作りたかった」と述べた。

遠藤氏は、AI作品「マチルダ」を手掛けるまで動画編集の経験は、映画も含めて一切なし。70分のSF大作を、パートナーの男性と2人だけで、わずか3カ月で作り上げた。「この映画にプロが誰一人として入っていない。AIも映像も全く初めてで、パートナーもサラリーマン。会社の勤務を終えてから作っていた」と明かす。それでも長年抱えてきた伝えたいメッセージを、具現化できることに喜びを感じ「命がけ」と制作に熱中。最長で10秒までしか生成できない動画を何度も作り、OKテイクの一部を貼り付けるという工程をひたすら繰り返して完成させた。

AIだからこそ、実際のセットや俳優を使うよりもはるかに低コストで作成はできたが、映画に出てくるキャラクターの演技には、満点は出せていない。「悲しみや怒りの表現などは、実写で俳優さんに演技してもらった方がはるかに簡単。AIの倫理的なリミットもあり、暴力的だったりラブシーンだったりは(指示をしても)全然出てこない」と、AIならではの悩みもあるとした。

■AIが発展したら役者はいらない?

映画の本場ハリウッドでは、AIは話題になるどころか、映画俳優組合が猛抗議を行う事態に発展している。AIの活用制限などを求め、約4カ月にわたる大規模なストライクが行われたこともあるほどだ。俳優として舞台・映画で15年間活動してきた岡野優介氏にとっても、AIの加速度的な進歩により、危機感が膨らむばかりだ。「道筋を断たれてしまうのは中堅と若手。これから俳優として頑張っていきたいと思っている人たちはそうすればいいのかすごく考える」という。

役者の中でも売れっ子になってしまえば、AIが取り込むモデルとしての価値が生まれ、そのライセンス料によって収益を得られるかもしれない。ただし、無名の役者・新人役者の場合は、AIが作りあげる仮想の役者に仕事を奪われる側になる。岡野氏は「エキストラだったり、一言や二言しかない役は、全部(AIに)持っていかれる。今よりもっと仕事がなくなるだろうと思う。人間味とか深みというものにも、限りなく近いところまで追いついてくるのではないか」と近未来を予想する。

ただ、AIだけで映画を作った遠藤氏は、むしろ人間の価値が残っていくと語る。「目で訴えるとか、魂の叫びとか、寒気のするような恐怖とかは、AIには表現できないと思う。人がいらなくなることはない。人が泣くというのも、悲しさだけではないし、複雑な感情が目の力に出る。そういう意味では、より(人間という)本物は、ものすごく需要が上がる」と語った。

またコラムニストの河崎環氏も、リアルの熱量は必要だと語る。「AIには、私たちにはできないことができると怯えるが、人間の能力を拡張するために使うべきもので、人間を代替するために使うものではない。アナログの場でも、舞台の上で本当に躍動して演じているのは人間ではないか。感動が欲しくていく客は、やはり実際に動いている人間の汗を見て感動する。人間がどんどん代替されていくのは、デジタルの世界の話でしかない。劇場の上の人たちは代替されないし、意外とみんながダメージを受け過ぎではとも思う」。 (『ABEMA Prime』より)