新内閣の船出の中で明らかになった「労働時間の規制緩和の検討」。もし緩和が進んだ場合にどういうことが起きうるのか。企業の働き方改革のコンサルティング事業を手がける専門家に話を聞いた。

人口が減り続けている日本。ワーク・ライフ・バランスを推奨する事業を続けてきた小室淑恵氏は、男女ともに「長時間ではないが働ける人」を増やすことが日本の生き残りには必要だと訴えてきた。

「2019年の『働き方改革関連法』以降で(労働力は)ぐっと伸びている。これは、企業が働き方を短くしたことによって、それまで労働市場に出られなかった何年も専業主婦をしていた女性や、高齢で長時間は働けないという方たちが普通に仕事をできるようになった」

働き方改革で「多様な働き手」が入ってきた中で、仮に労働時間の上限が緩和されれば「逆効果」だという。

「企業にしてみると(労働)上限が緩和されたら、当然1人の人にたくさん(残業)をのせたほうが楽だとなる。多くの方たちが仕事のモチベーションも下がってしまうし、辞めてしまうという形になって、ますます人手不足になる」

一方で、残業代を増やしたいから働きたいという人もいるのではという指摘には。

「労働時間が短くなって残業代込みじゃなかったら、基本給では全然暮らせないということがわかった。基本給が低すぎることも労働者は言っているのに、間でねじ曲げた人たちが『彼らはもうちょっと働きたいと言っている』というふうに言う。つまり基本給は低いまま、労働時間で、残業代で稼ぐモデルをこれからも維持したいということを経営者が言っているという状況」

労働上限の緩和の前に改善するべきこととは

小室氏は、労働上限の緩和を認めるには、その前に改善するべきことがあるとする。

「あくまでも97%の人たちの普通の働き方は、今でも非常に両立が難しいので、時間外(残業)割増率は1.5(倍)に引き上げる。それから勤務間インターバル(次の勤務までの休息)を義務化する。労働時間の単月の上限は100時間じゃなくて70時間まで下げる。あくまでそれが達成できたら、一部の人の上限の緩和はありうる」

小室氏によると、先進国の中では日本は基本給も残業代も低いのに、労働時間は多いという。そして小室氏は、「労働時間に規制があることで生産性が上がる」ということも提唱している。

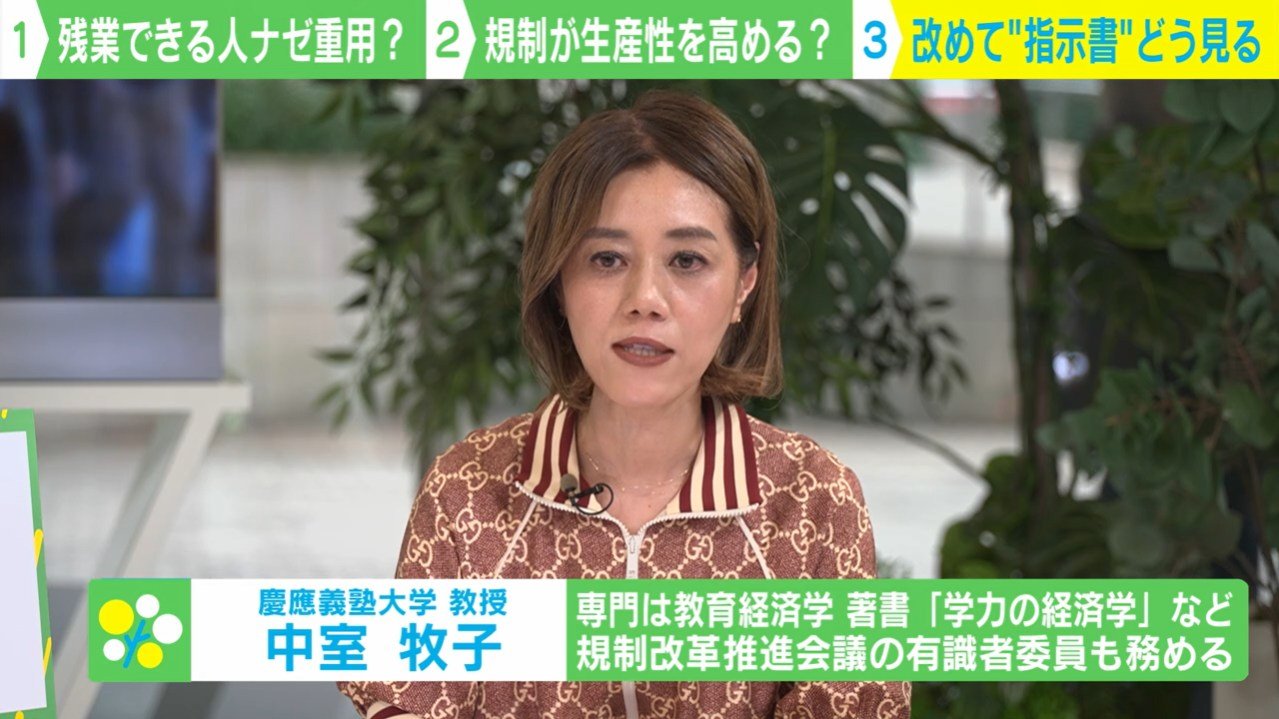

この話を受け、ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターで慶應義塾大学教授・教育経済学者の中室牧子氏は次のように述べる。

「厚生労働省が今よりももっと働きたい人はどれぐらいいるのかということをデータで取ってみると、6%強ぐらいという数字が出ている。なので、もっと働きたい人がいるということで始まった労働時間の規制緩和の話ではあるが、実は、そんなに多くの人が今よりも働きたいとは思っていない」(中室牧子氏、以下同)

「6%強の人たちのおよそ半分は、週の労働時間が35時間以下のパートタイムの労働者。パートタイムの人たちがどうしてもっと働きたいと言っているのかというと、おそらく年収の壁の問題があるが、労働時間の問題とは別に年収の壁の問題は解決をして、もっと働きたいと考えているパートタイム労働者の人に、もっと働いてもらえるようにしましょうよというのが重要なこと」

「もう1つ、一般労働者の残業時間の上限である80時間。これを超えて働きたいと思っている人は0.1%しかいない。この話、非常に注意しなければいけなくて、高市総理は、労働者自身の選択のもとでということを指示書の中で上野大臣に言っている。あくまで労働者の選択の結果であるということが非常に大切。労働者が希望する範囲でということがとても大切なので、何かを強制されるような話ではない」

中室氏「鍵は労働者自身に」

上野厚生労働大臣が明かした指示書の内容には「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」などがある。労働時間や緩和というワード、そしてワーク・ライフ・バランスとの関連について中室氏は「鍵は労働者自身にある」と語る。

「もともとの目的は人手不足の解消。そのことを労働時間の規制改革だけでやれるかというと、私はそうは思っていない。例えば年収の壁の撤廃や、パートタイム労働者の労働力を増やせることも当然ある」

「私は長らく規制改革会議の委員をやっている。規制改革の中でずっと議論しているのは、労働者の働き方の柔軟性を高めるという話。どういうことかというと、有給休暇は1日単位や半日単位でしか取れないが、時間単位有給といって、1時間や2時間、短い単位で有給が取れる幅を広げていこうという議論をしている。働き方の柔軟性を高めると、労働者の定着につながると思う。人手不足の問題の背景にある1つには、すぐ人が辞めちゃうという問題がある。代わりは入ってきてくれるかもしれないが、出たり入ったりしていると人手不足感が高くなる。だから、定着してもらうことがすごく大事。そのためには、労働者にとって利便性の高い働き方になるような規制改革は、私は労働時間そのものの規制緩和よりも意味があることだと思うので、そういうことも合わせて議論していかなきゃいけない。労働時間も働き方も労働者自身が決めて、労働者自身が管理していく方向に変わっていくことが私は望ましいと思う」

(『ABEMAヒルズ』より)