高市政権で農林水産大臣に就任した鈴木憲和大臣にお話を伺います。

前の政権で農水大臣だった小泉さんとの違いや、高騰するコメ価格、コメの増産などについてどうするのかも聞いていきます。

■鈴木氏 趣味は「おいしいお米探し」価格高騰どうみる?

鈴木農水大臣の経歴です。

2005年、農林水産省に入省。

2012年、山形 2 区で初当選。

2023年、岸田内閣で農林水産副大臣を務めました。

趣味は『おいしいお米探し』です。

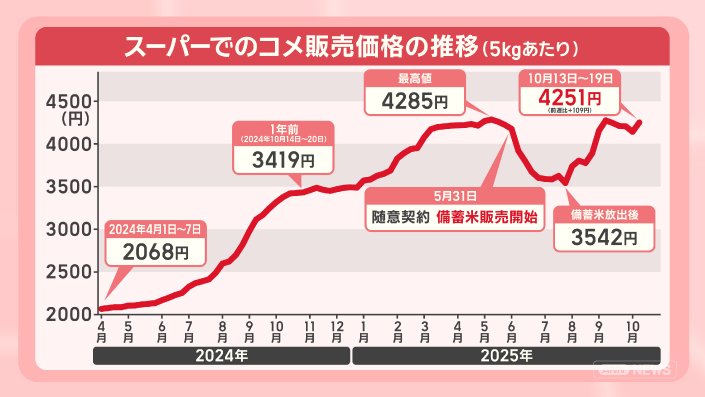

スーパーのコメの販売価格の推移です。

2024年4月は2000円台前半でしたが、1年前の2024年10月には3419円、2025年に入って4000円台を超え、5月に最高値となる4285円になりました。

5月31日に随意契約の備蓄米の販売が始まると、コメの価格は、3542円まで下がりました。

その後、再びコメの価格があがり、5月の最高値に迫る、4251円まで上昇しています。

コメの価格について、街の声です。

「コメの値段が全然下がらないから、パックご飯を買っている。コメは安くならないと買えない」

「家族で十分に食べられるような価格でコメ農家もOKしてくれれば、4000円以下、3000円台に徐々になっていけば、非常に助かる」と話しています。

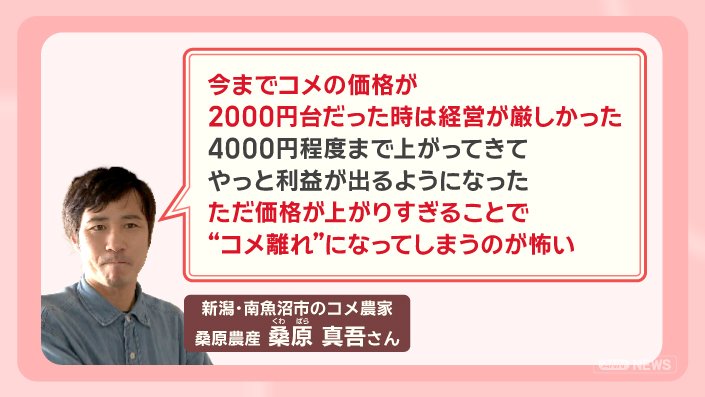

「今までコメの価格が2000円台だった時は経営が厳しかった。4000円程度まで上がってきて、やっと利益が出るようになった。ただ価格が上がりすぎることで、コメ離れになってしまうのが怖い」ということです。

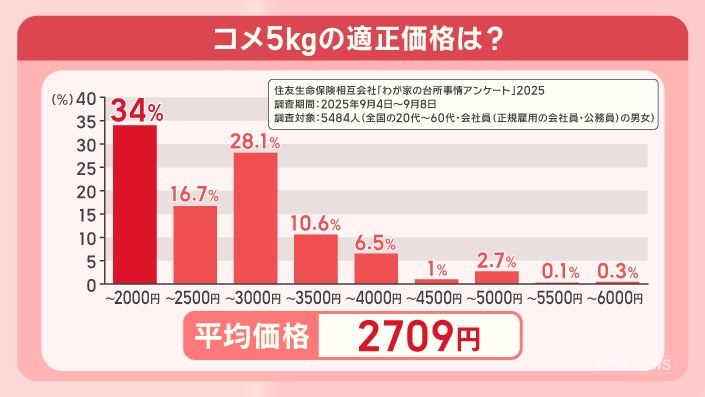

コメ5キロの適正価格は、いくらぐらいだと思うか調査したアンケートでは、平均価格が2709円で、今のコメの販売価格とは大きな開きがあるようです。

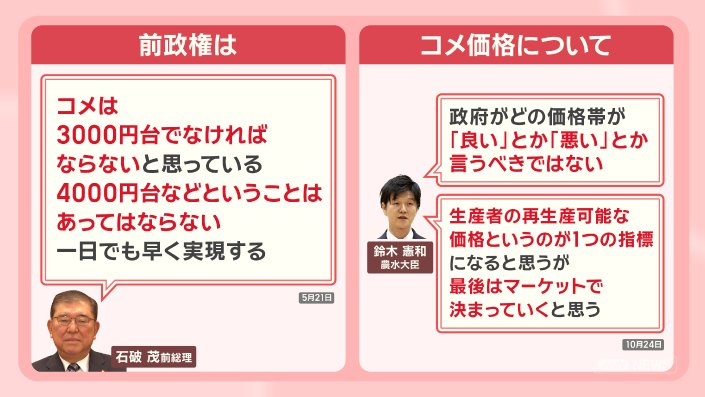

「コメは3000円台でなければならないと思っている。4000円台などということはあってはならない。一日でも早く実現する」

「政府がどの価格帯が『良い』とか『悪い』とか言うべきではない」

「コメの価格は、生産者の再生産可能な価格というのが1つの指標になると思うが、最後はマーケットで決まっていくと思う」と発言しています。

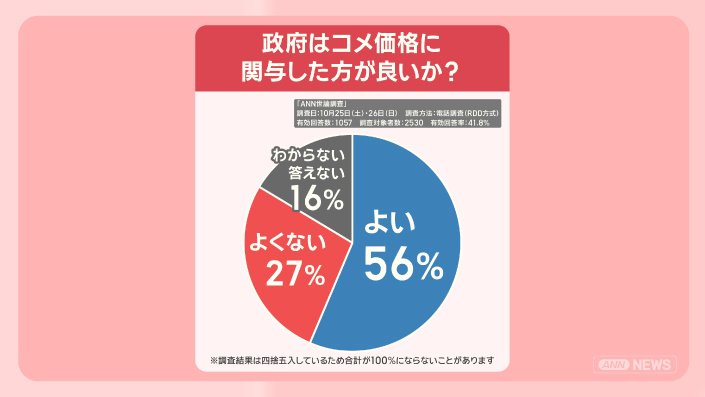

最新の世論調査です。

ANNの世論調査で「政府はコメ価格に関与した方が良いか?」という質問に56%の人が「よい」、27%の人が「よくない」と答えています。

■『増産』から『需要に応じた生産』へ 事実上の方針転換

コメの生産が『事実上の方針転換』となっていることについて、見ていきます。

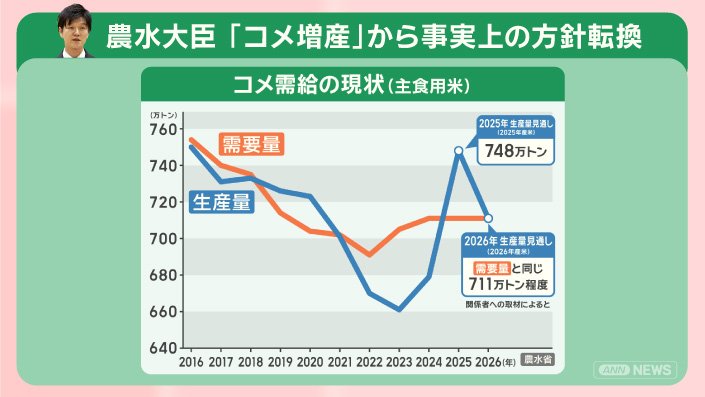

コメの需給の現状です。

青が、コメの生産量、オレンジが、コメの需要量です。

青の生産量は、オレンジの需要量に沿うように減っていましたが、

2022年から青の生産量がオレンジの需要量を下回る状況が続き、令和のコメ騒動が起きました。2025年の生産量は748万トンになる見込みで、需要量を大きく上回る見通しです。

関係者によると、農水省は2026年の生産量の見通しを需要量と同じ711万トン程度にする方向で調整しているということです。

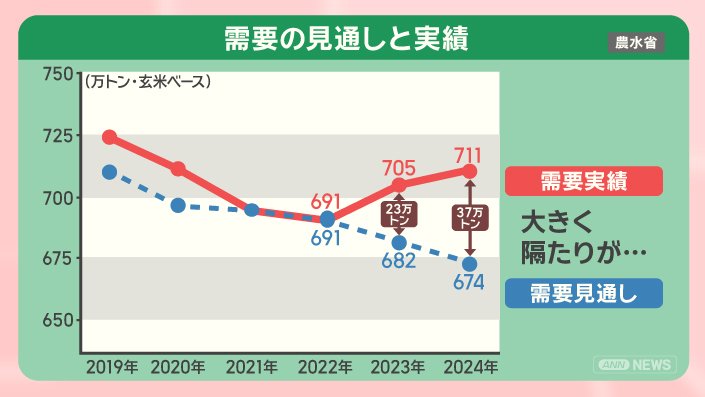

コメの需要と見通しのズレが大きくなっていることについてです。

コメの需要の見通しと実績について、農水省の発表によりますと、コメの需要実績と需要見通しは2022年は同じ691万トンでしたが、それ以降、ズレが生じて、2024年は約37万トンの差があったということです。

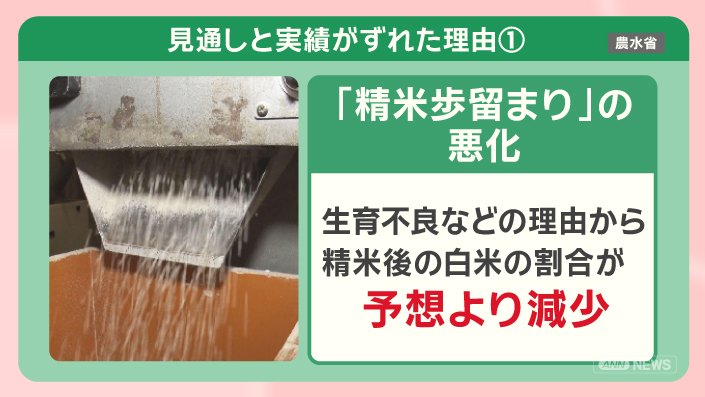

なぜコメの見通しと実績がズレたのでしょうか。

農水省の理由として、『精米歩留まりの悪化』をあげ、生育不良などの理由から精米後の白米の割合が予想より減少したとしています。

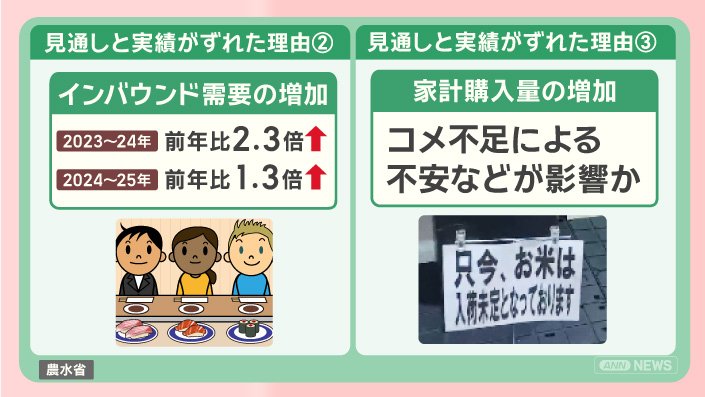

他にも、前の年と比べてインバウンドの需要が増えたことや、コメ不足による不安などの影響で、家計の購入量が増えたことなどをあげています。

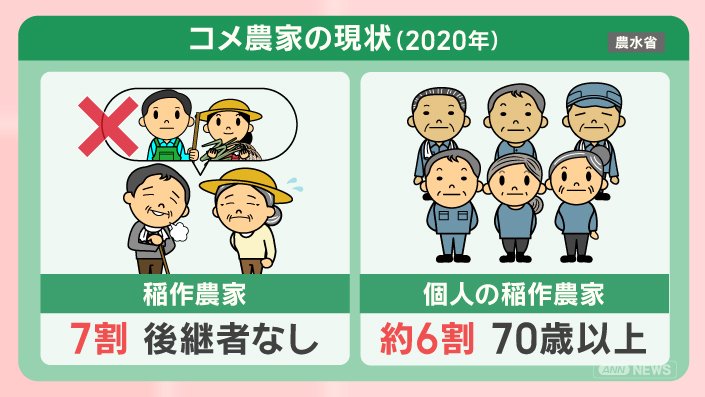

コメ農家の現状です。

稲作農家の7割は後継者がいません。

個人の稲作農家の約6割が70歳以上と高齢です。

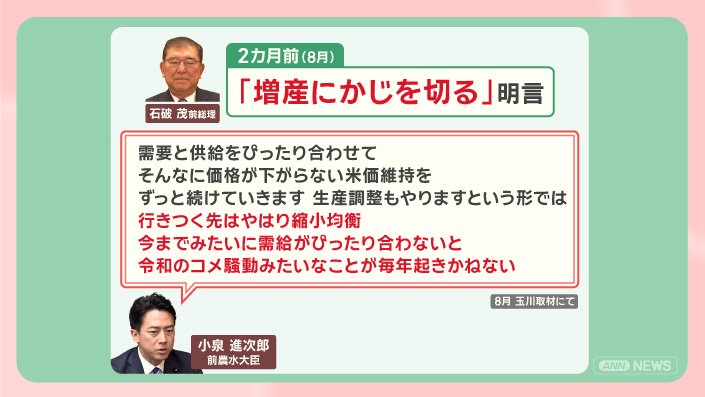

こうした状況の中、2カ月前、石破前総理はコメの「増産にかじを切る」と明言しました。

「需要と供給をぴったり合わせて、そんなに価格が下がらない米価維持をずっと続けていきます、生産調整もやります、という形では行きつく先はやはり縮小均衡。今までみたいに需給がぴったり合わないと、令和のコメ騒動みたいなことが毎年起きかねない」と話しました。

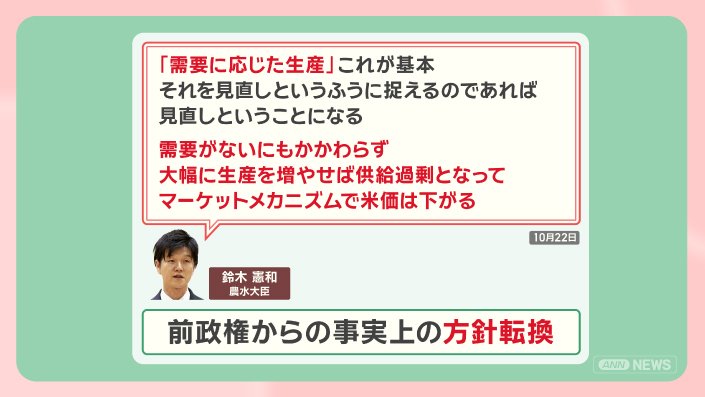

「『需要に応じた生産』、これが基本。それを見直しというふうに捉えるのであれば、見直しということになる。需要がないにもかかわらず、大幅に生産を増やせば供給過剰となって、マーケットメカニズムで米価は下がる」として、増産に舵を切った前政権からの事実上の方針転換を打ち出しました。

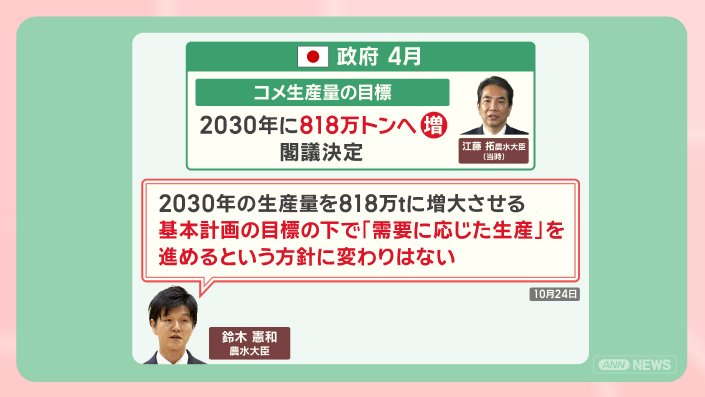

日本政府は4月にコメの生産量の目標を2030年に818万トンへ増やすと閣議決定しました。

当時の農水大臣は江藤さんでした。

「2030年の生産量を818万トンに増大させる基本計画の目標の下で『需要に応じた生産』を進めるという方針に変わりはない」としています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年10月27日放送分より)