米国のトランプ大統領は4月9日、「相互関税」の一部停止を発表した。すべての国と地域への一律10%の関税は維持するものの、国・地域ごとに上乗せする税率については90日間、一時停止する。トランプ氏は「75か国以上が交渉を求めている」と強調したが、「相互関税」発表後、米国経済までも不況リスクに直面すると指摘されていた。米経済界が抱いた、インフレと景気後退が同時に起きる「スタグフレーション」の懸念とは?

1)アメリカ国内でも“買いだめ”の動き 「相互関税」でインフレ懸念

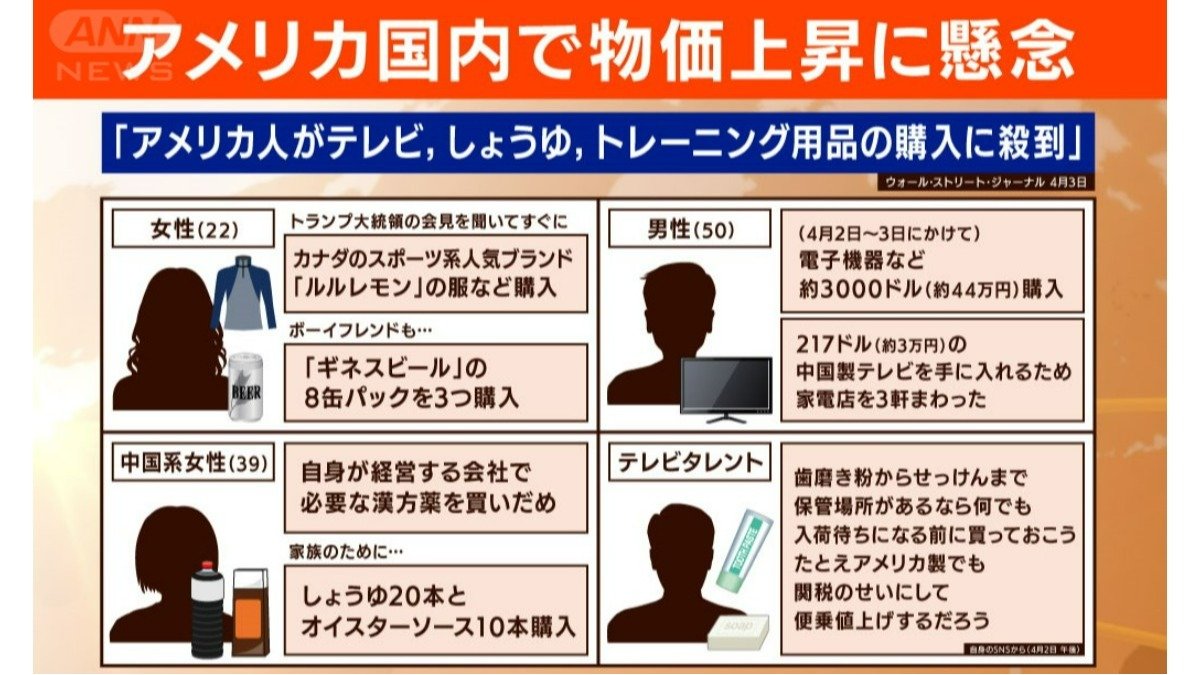

トランプ大統領が「相互関税」を発表した翌日、ウォール・ストリート・ジャーナルの見出しは『米国人がテレビ、しょうゆ、トレーニング用品の購入に殺到』だった。米国ではテレビタレントがSNSで買いだめ”を呼び掛けるなど、“買い急ぎ”や“買いだめ”の動きが広がっていた。

加谷珪一氏(経済評論家)は、トランプ関税による物価上昇に備える米国の消費者について、以下のように分析をした。

トランプ政権が特に値上がりを警戒しているものは何か。ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は“体感インフレ”がひとつのキーワードになると指摘する。

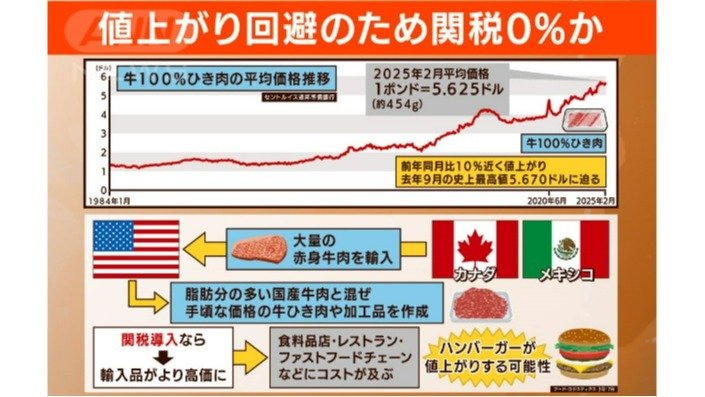

“体感インフレ”を踏まえて対応しているとされるのが「牛100%のひき肉」だ。

物流に関する米国の専門誌によると、米国ではカナダとメキシコから大量の赤身の牛肉を輸入し、脂肪分の多い米国産牛肉と混ぜて手頃な価格の牛ひき肉や加工品を作っている。このため輸入牛肉に関税がかけられると、そのコストは食料品店、ファストフードチェーン、レストランに及ぶ。“国民食”ともいえるハンバーガーの値上りにもつながると指摘されており、トランプ政権は現在、カナダとメキシコ産の牛肉は関税対象から除外している。

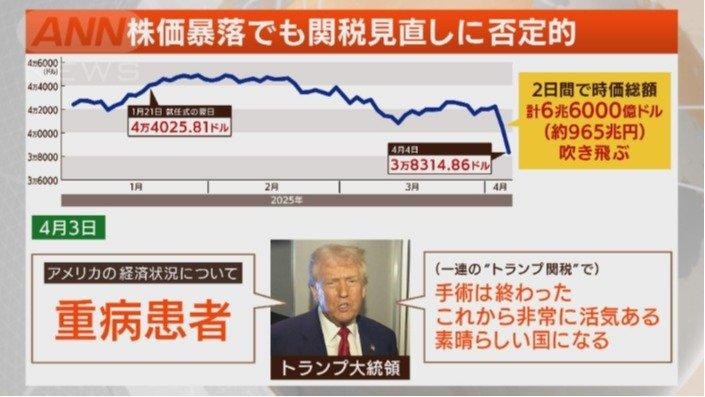

2)NY株式市場は暴落 「手術は終わった」トランプ発言の真意は…

ニューヨーク株式市場は相互関税の発表を受け暴落。4月3日、4日の2日間で時価総額にして計6兆6000億ドル、およそ965兆円分が吹き飛んだ。しかし、トランプ大統領は関税政策の見直しに否定的だった。3日には、アメリカの経済状況を“重病患者”に例えた上で、「(一連の“トランプ関税”で)手術は終わった。これから非常に活気ある素晴らしい国になる」と強調した。

この“手術”は成功するのか。ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は、「大した病気でもないのに手術を勧めてお金をとろうとする“やぶ医者”のように聞こえる。強硬策に出る必要はなかったと私は思う」とした上で、「支持者たちに『バイデン政権が悪かった』と訴えかけていると見ればいいのだろう」と指摘した。

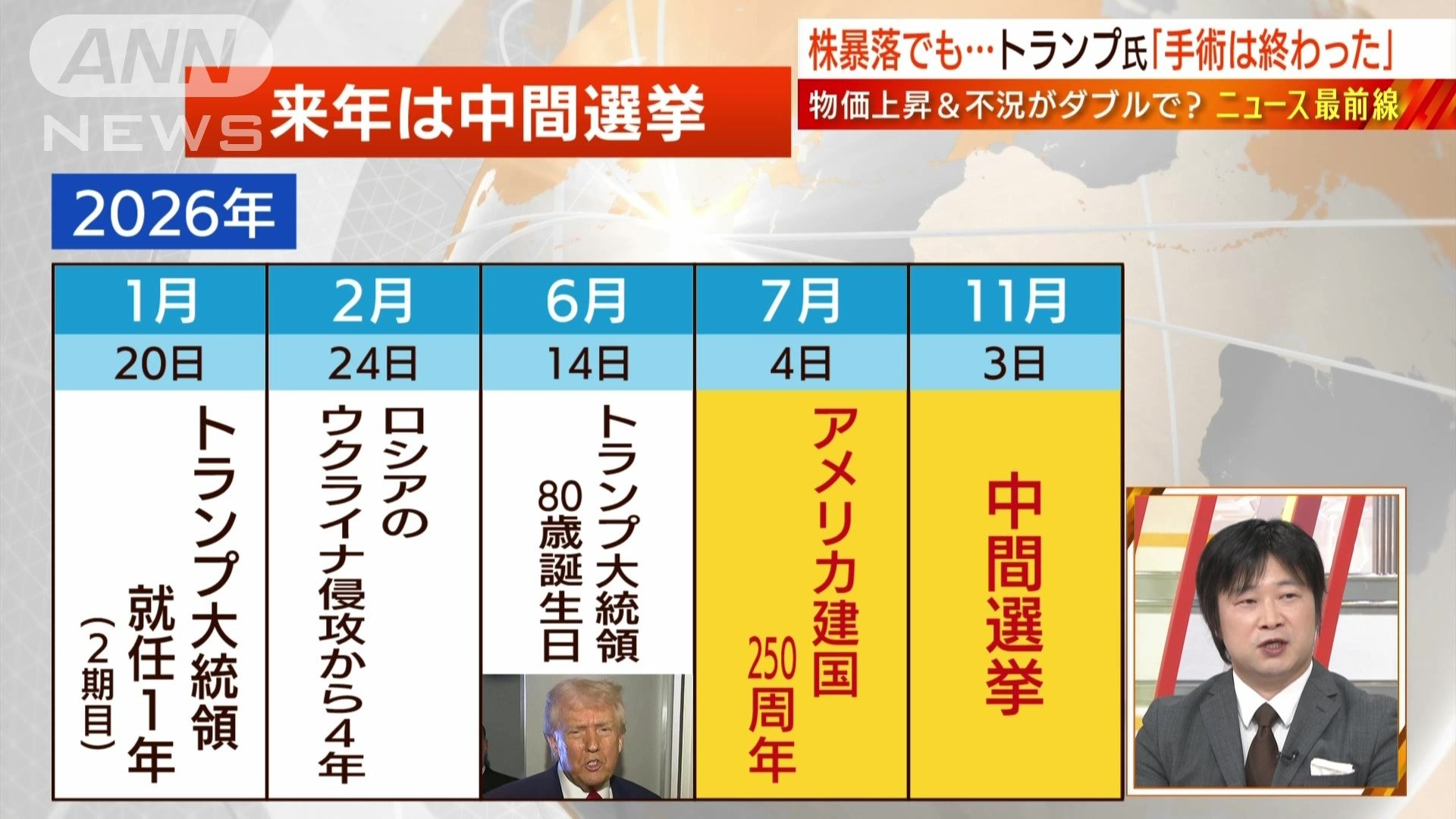

さらに、小谷哲男氏(明海大学教授)は、来年の政治スケジュールを見据えての対応と分析する。

今のトランプ政権は、2026年7月4日、アメリカ独立宣言から250年となるが、これを大々的に祝って、トランプ大統領は史上最も偉大な大統領とアピールしたいと考えている。それに向けた布石のひとつとして今回の関税政策を打ち出している。

3)米国でも“インフレと景気後退”スタグフレーションの懸念

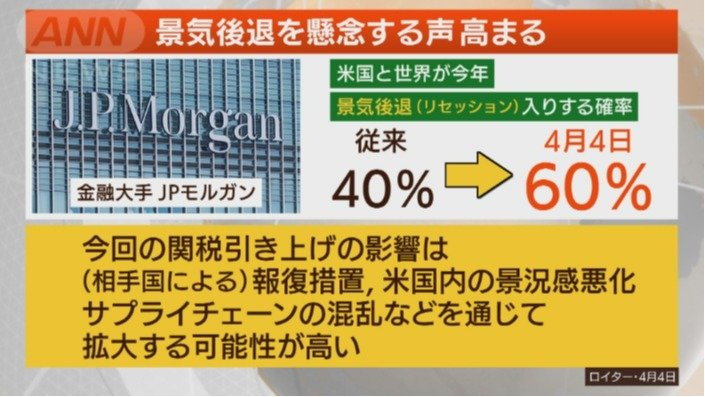

今回の相互関税が予想を上回る規模だったことを受けて、アメリカの金融大手JPモルガンは景気後退に入る確率を引き上げた。JPモルガンは4日、アメリカと世界が今年、景気後退(リセッション)入りする確率を従来の40%から、60%へと引き上げた。さらに「今回の関税引き上げの影響は、(相手国による)報復措置、アメリカ国内の景況感悪化、サプライチェーンの混乱などを通じて拡大する可能性が高い」と指摘していた。

米国では、物価高騰と景気後退が同時に起きる「スタグフレーション」の可能性が高まっているのか。ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は「間違いなく、そのリスクは高まっている」と分析する。

加谷珪一氏(経済評論家)は、関税をかけると景気にはマイナスで、スタグフレーションのリスクが高まっているのは間違いがないとしつつ、悪影響が顕在化するタイミングに注視する。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、この相互関税はディールの手段の一つと考えられると指摘した。

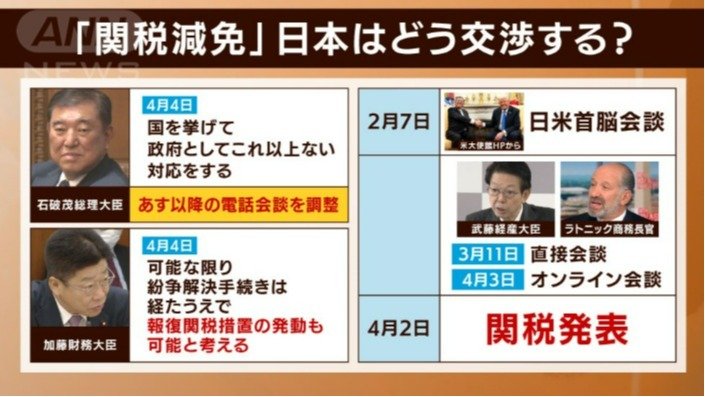

世界の混乱が続くと予測される中、日本は今後どのような対応が求められるのか。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、以下のように提言する。

石破氏は、例えば自民党の中で、麻生氏や茂木氏などトランプ氏との関係も良好で、経験値もある人たちを入れて、一つのチームを立ち上げる必要がある。日本は、報復関税で対抗するのは無理なので、交渉の中で日本の企業を守っていかないといけない。

有言実行できないリーダーをトランプ氏は相手にしない。安倍政権は国内で一強を誇ったからこそ、トランプ氏と色々、交渉できた面がある。石破氏は多方面の力を借りながら、ワンチームで日米交渉の枠組みを立ち上げていく必要がある。

<出演者プロフィール>

加谷珪一(経済評論家。元日経BP記者。野村系投資ファンドを経て独立。金融、経済、ビジネスなど多方面で活躍)

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務。)

ジョセフ・クラフト(経済・政治アナリスト。東京国際大学副学長。投資銀行などで要職を歴任。米政治経済の情勢に精通。米国籍で日本生まれ)

末延吉正(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年4月6日放送分より)