3ロシアのプーチン大統領は5月9日の対独戦勝記念日に合わせ、中国の習近平国家主席を招き、密接な関係を強調している。だが、これまで“ロシア寄り”とされたトランプ政権は、ウクライナ和平交渉でのプーチン氏の対応に疑問を呈し、ロシアへの圧力強化に言及した。トランプ政権に路線変更を促したものは何なのか。ウクライナとの間で合意した鉱物資源協定には、“ある人物”の存在も指摘される。

1)“勝利”の天秤はウクライナに傾くのか 鉱物資源協定の“抑止力”

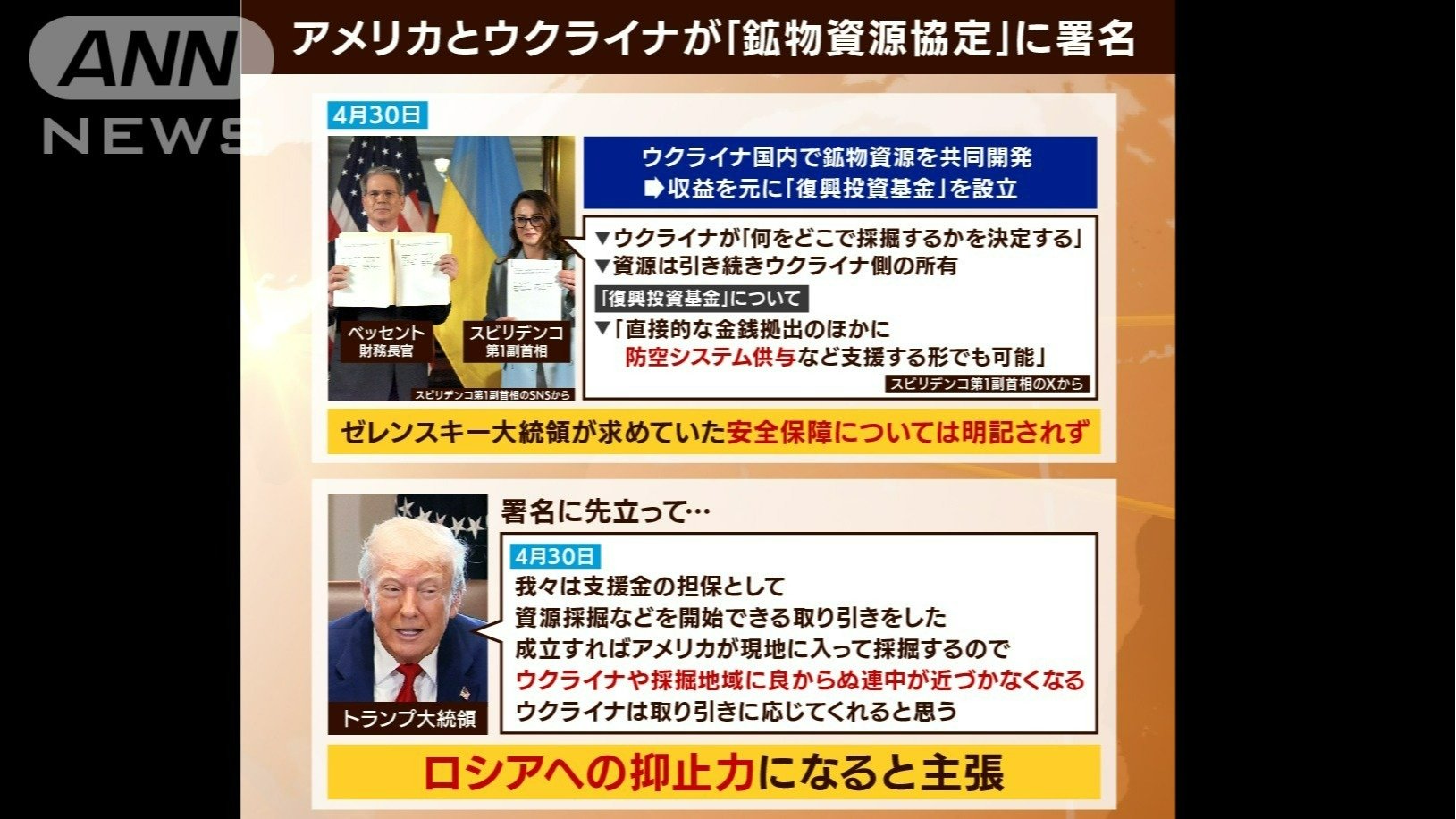

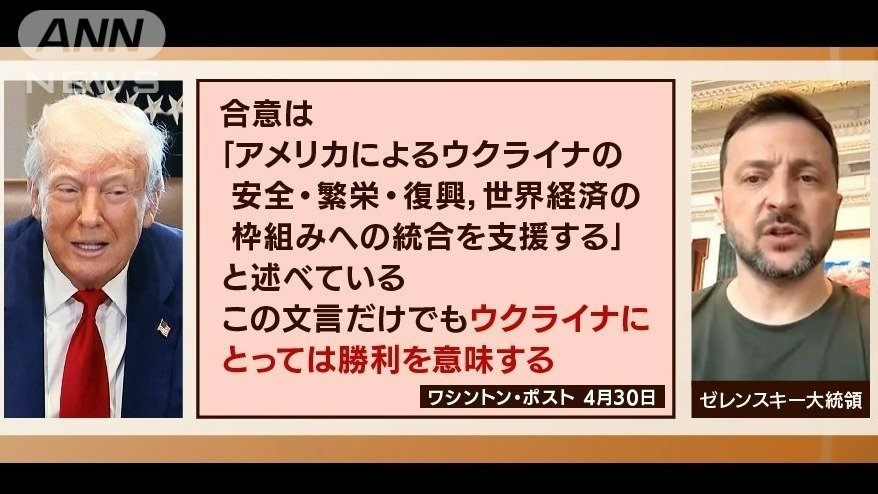

トランプ大統領の就任100日の翌日、4月30日に米政府は、ウクライナとの鉱物資源協定に署名。両国はウクライナ国内で鉱物資源を共同開発し、その収益を元に「復興投資基金」を設立することで合意した。

米国が資源採掘を通じてウクライナへの関与継続を明確にしたことについて、佐々木正明氏(大和大学教授)は、以下のように述べた。

ロシア側は、アメリカの関与を失くすためにウクライナへの大規模侵攻を行ったが、180度違う現状が生まれた。トランプ政権が終わった後も、ウクライナにはアメリカの企業やビジネスマンが入っていく。資源開発という名のもとにアメリカが関与を続けていくのは、駐留米軍が安全を守るというアフガニスタン型とも異なる、トランプ型ともいえる新しい形でウクライナの安全保障に寄与する。プーチン大統領が最も忌み嫌っていた、アメリカの関与が深まるという情勢が生まれたことに、歴史家はどう評価するのか。今のところロシア側で批判の声は上がっていないが、プーチン氏にとってはマイナスだ。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、トランプ氏の意図を以下のように分析する。

トランプ氏はこれまで停戦を仲介する中で、基本的にはロシア寄りのスタンスをとってきた。ここで立場を変えて、ウクライナとの経済関係強化を図るのは、ロシアに対する圧力の一つとして考えていると思う。今後、アメリカがウクライナと経済を含め関係を強化していく中、ロシアはいつまでも停戦に応じなくてもいいのか、というメッセージをロシア側に送ろうとしているのは間違いない。

ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)も「プーチン氏の読みが間違っていた。『ロシア寄りのトランプ氏だから少し無理をしてもいいのでは』との過信から、逆にトランプ氏を敵に回してしまった」と指摘し、「これまではロシア寄りと思われていた形勢のバランスが整ってきたのではないか。ただ、停戦へのハードルはまだまだ大きい」と分析した。

2)トランプ氏“ロシア寄り”から転じたのは… 存在が指摘される人物

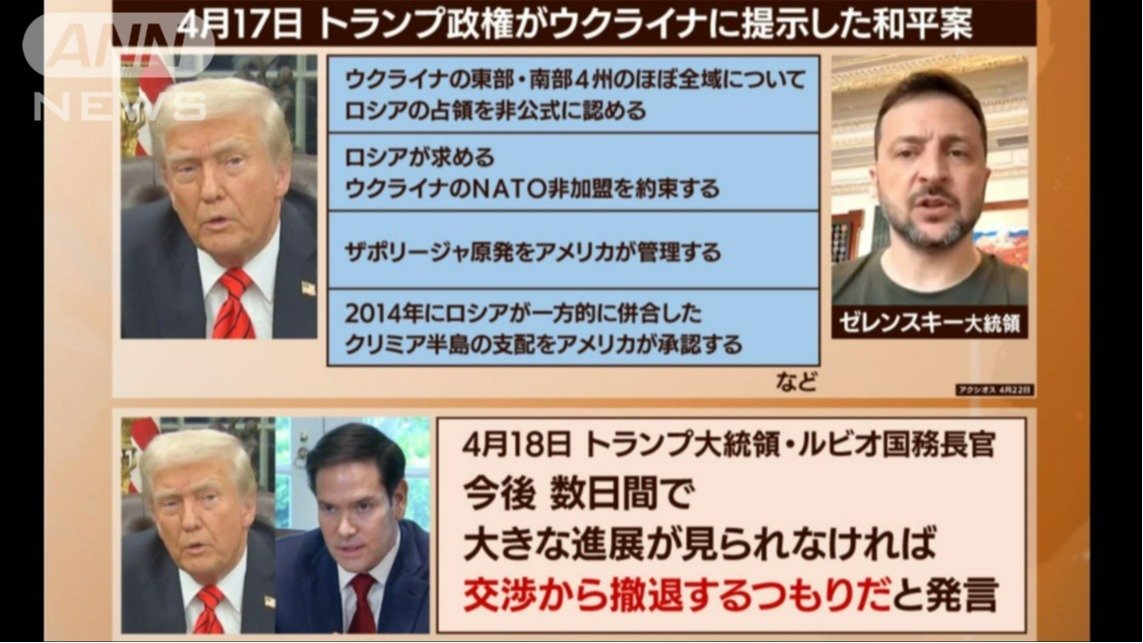

トランプ政権が4月17日に提示した和平案は、ロシアの主張を汲んだ内容とされる。「ウクライナの東部・南部4州のほぼ全域について、ロシアの占領を非公式に認める」「ロシアが求めるウクライナのNATO非加盟を約束する」「2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島の支配をアメリカが承認する」など、ウクライナにとって厳しい項目が並んでいた。

トランプ政権の一連の言動について、ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は以下のように分析する。

これまでも再三指摘をしてきたが、トランプ氏は必ずしも“ロシア寄り”でも“ウクライナ寄り”でもなく、“自分軸”で判断している。自分が選挙公約とした“停戦”を早く実現したいだけだ。その結果がロシアを利すろうが、ウクライナを利すろうがどちらでもいい。当然、大国を説得するよりは小さい国に圧力をかける方が簡単なため、これまではどちらかと言えばウクライナに圧力をかける傾向が強かった。とにかく停戦をさせて、勝利宣言を行いたい。そこにトランプ氏の意図がすべて集約されている。

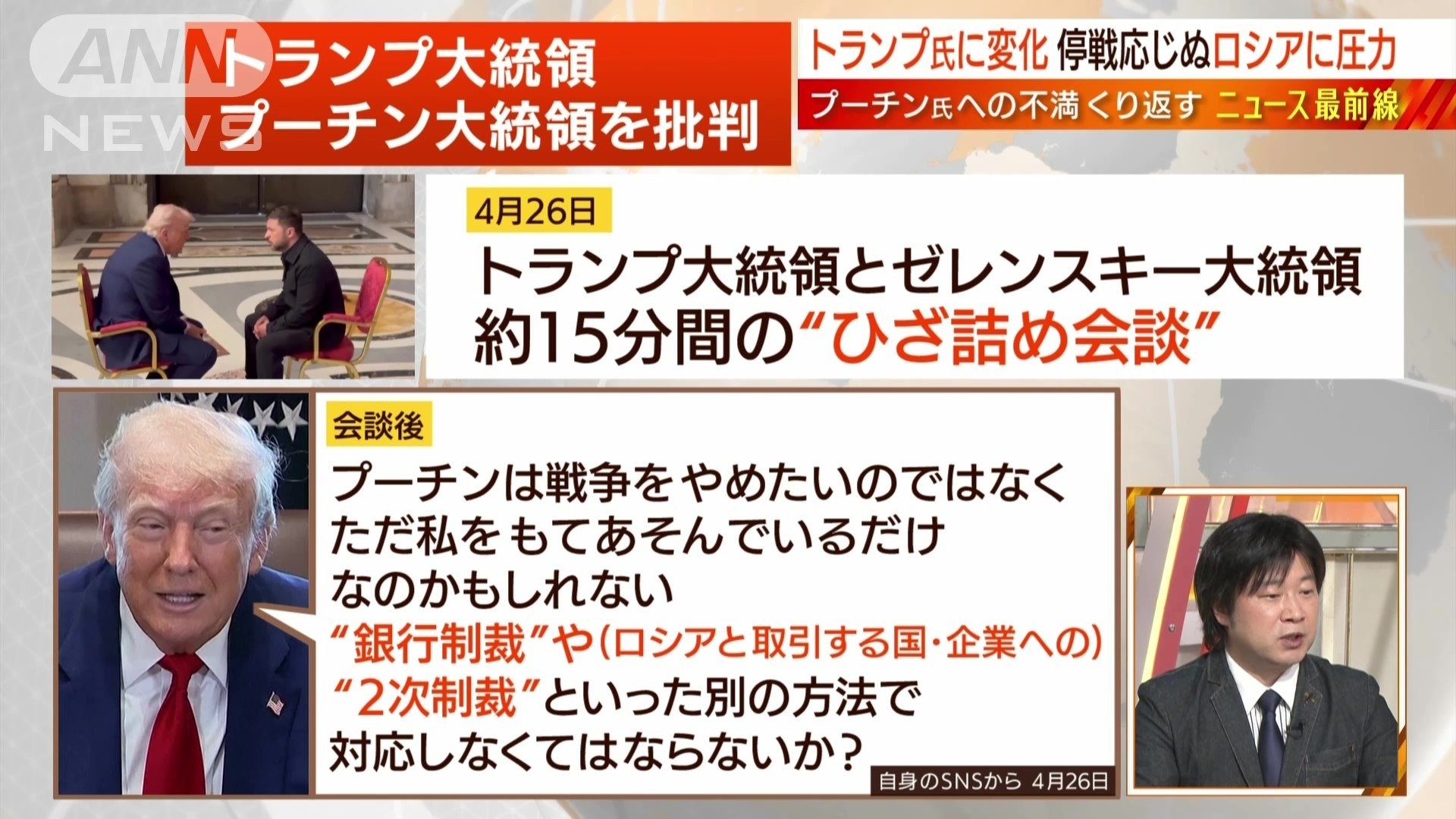

トランプ大統領の就任100日目が近付く中、ロシアにとっては誤算とも言える出来事が相次いだ。その一つが4月24日に起きた首都キーウを狙ったロシアの大規模攻撃に対するトランプ氏の反応だ。この攻撃にトランプ氏は自身のSNSで「ウラジミールやめろ!和平交渉を成し遂げよう」と強い不満を表明。さらに、4月26日、トランプ大統領はローマ・カトリックのフランシスコ教皇の葬儀に出席した際、バチカンでゼレンスキー大統領と15分間のひざ詰め会談。会談後、トランプ氏は、「プーチンは戦争をやめたいのではなく、ただ私をもてあそんでいるだけなのかもしれない」と不信感を表明し、制裁の追加にも言及した。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、トランプ氏の路線変更に影響を与えているとみられる“ある人物”の存在を指摘した。

一連の発言の前にも、「プーチン大統領が停戦に前向きではないかもしれない」という趣旨の発言と、その場合、制裁を強化することをほのめかすSNS投稿があった。トランプ氏が側近に対し、プーチン氏が停戦に前向きではないことに不満を述べる機会も増えているということだ。ゼレンスキー大統領との直接会談も大きな転換点だったとは思うが、もうひとつは、昨年7月の暗殺未遂事件以降、トランプ氏は非常に信仰心が厚くなっている。トランプ氏に非常に強い影響力を持っている牧師が先月、キーウを訪問した際にも爆撃があった。牧師は、爆撃で子どもたちを含めた市民が亡くなる場面に接したことを帰国後トランプ氏に話し、ウクライナへ支援の強化を進言したことが一定程度影響したと言われている。

さらに小谷氏は、関税政策でベッセント財務長官の影響力が増していることにも注目。「ウクライナとの資源協定を交渉したのもベッセント長官。ウクライナに非常に厳しい内容だったのをほぼ対等にできたのは、政権内でベッセント長官の影響力が高まり、トランプ大統領を説得できた面もある」と分析した。

3)戦時下の生活…ウクライナ現地取材「改めて気づかされた」こと

3月上旬にウクライナを現地取材した佐々木正明氏(大和大学教授)は、「改めて気づかされた」ことがあると言う。

弱者ほど戦争の疲労感や絶望感が強く、その次に虚無感というのがある。まず、将来への希望が持てない。そして、毎日のように空襲警報が鳴る。それが午前1時から早朝5時頃まで。私も何度も起こされた。スマホを見ていないとミサイルが飛んでくる状況が分からない。そしてドローンはレーダーに映らないため突然やってくる。ホテルに泊まっていると、防空壕に逃げなさいと、勧告される。窓の外では、サーチライトがドローンを探していて、実際に堕ちてくる。そういった状況が毎日続いている。ビンニツィア州という中西部の小さな都市にもいたが、沢山の兵士の墓があり、墓石もない墓もある。まだまだ兵士の亡骸が運ばれるとおっしゃっていた。兵士の母親にもインタビューをしたが「早くやめてほしい。私たちが望むのはそれだけだ」と言いながら「でも勝利が必要だ」とも言う。現地に赴いてウクライナ人たちの声を聴くことなく、大国に翻弄される人たちの行く末や未来を語るべきではないと改めて気づかされた。

加えて佐々木氏は、「“停戦”という認識自体が本来誤りだ。ウクライナは防戦をしているだけで、武器を抑えるべきは侵攻を始めたロシア側である」と、改めて強調した。

番組アンカーの末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、ウクライナでの戦争が朝鮮半島はじめ東アジアの安全保障にも影響を及ぼしつつあるとして、日本の在り方に警鐘を鳴らす。

北朝鮮はウクライナ戦争に乗じて、存在感を大きくしている。そのことが東アジアにおいて明らかに危機を生み出していくことになるだろう。日本はアメリカとの関税の問題で頭がいっぱいになっているが、政府は、日本が必要だというプレゼンスを特に経済安保の場面で発揮して、国家として自立することが必要だ。つまらないイデオロギーに拘泥せずに一歩踏み出していくきっかけにしなければならない。世界情勢を見ながら動く、そういった部分が日本のリーダーには欠けているという危機感を強く抱く。

<出演者プロフィール>

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務。)

佐々木正明(大和大学教授。元産経新聞記者。モスクワ支局長など要職を歴任。今年3月戦時下のウクライナを2年ぶりに取材)

ジョセフ・クラフト(東京国際大学副学長。投資銀行などで要職を歴任。米政治経済の情勢に精通。米国籍で日本生まれ)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の情報網。湾岸戦争などで各国を取材)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年5月4日放送分より)