「トランプ関税」が重要な局面を迎えている。トランプ大統領は7月7日、日本からのすべての輸入品に25%の関税を課すと表明。8月1日から発動と通知し、自動車にも25%の関税を継続するとした。日本を含めた各国に譲歩を求める、ギリギリの交渉が続く。『BS朝日 日曜スクープ』はこの状況に先立ち、トランプ大統領が日本批判を繰り広げた段階で特集を展開。米政権の内情を探った。今後の交渉で巻き返すための方策は?

1.“日本に強硬姿勢”内情(1) トランプ氏に伝わらない“情報”

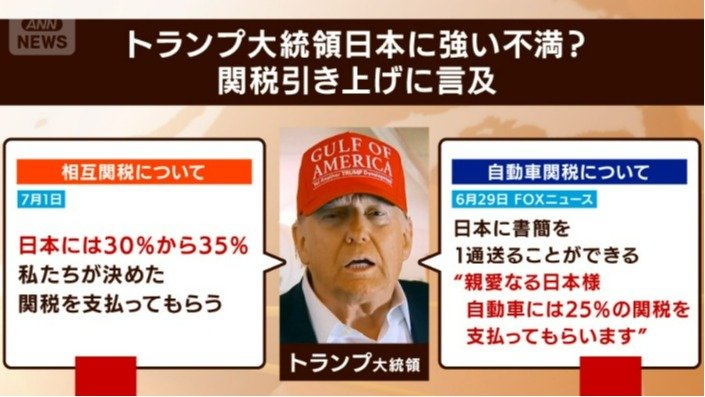

トランプ氏は、「相互関税」について1日、「日本には 30%から35%、私たちが決めた関税を支払ってもらう」と発言。さらに「親愛なる日本様、自動車には25%の関税を支払ってもらいます」とも述べていた。

ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は、日米関税交渉の問題点として、米政権内で閣僚からトランプ氏に、日本側からの情報が入っていないと指摘する。

ただ、石破総理が直接電話するにしても、相当の信頼関係がなければ、かえってトランプ氏の機嫌を損ねたり怒らせて、ゼレンスキー氏の二の舞になるリスクがある。

トランプ氏も面と向かって喧嘩をしたいわけでないので、直接話をすれば受け入れることもあるが、腹を割って話し合えるような環境、信頼関係ができているのかという点がポイントだ。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、1次政権での安倍総理(当時)の対応を挙げ、以下のように述べた。

小谷哲男氏(明海大学教授)も、現状に危機感を抱く。

トランプ氏は常にディールメイキングをしているので、出てくる言葉は基本的には本気だと思う。ただ、自分の望むものが出てくれば撤回するということでもある。やはり、日本側から働きかけをする必要がある。

2.“日本に強硬姿勢”内情(2) トランプ氏が最初に言ったのは…

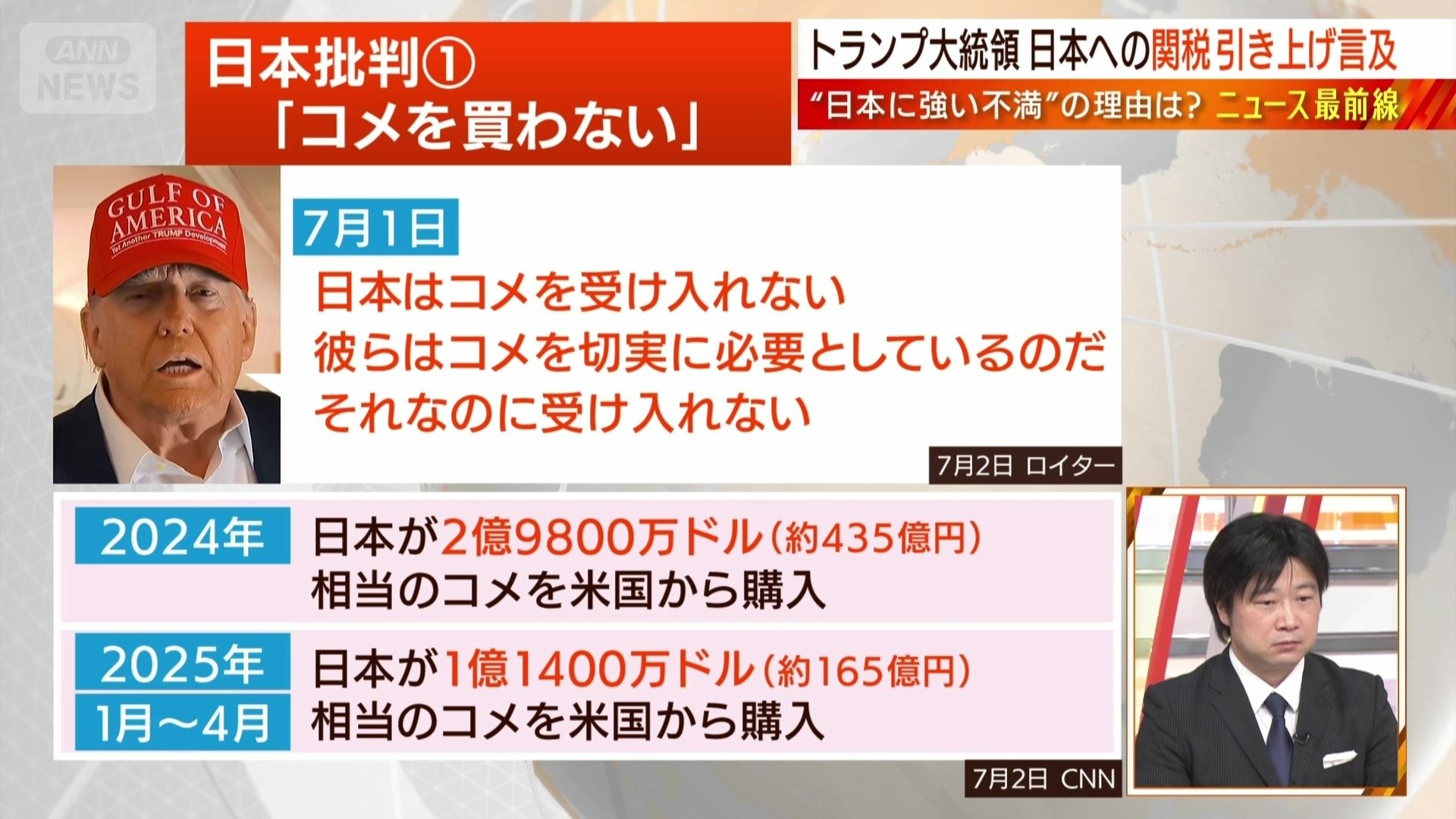

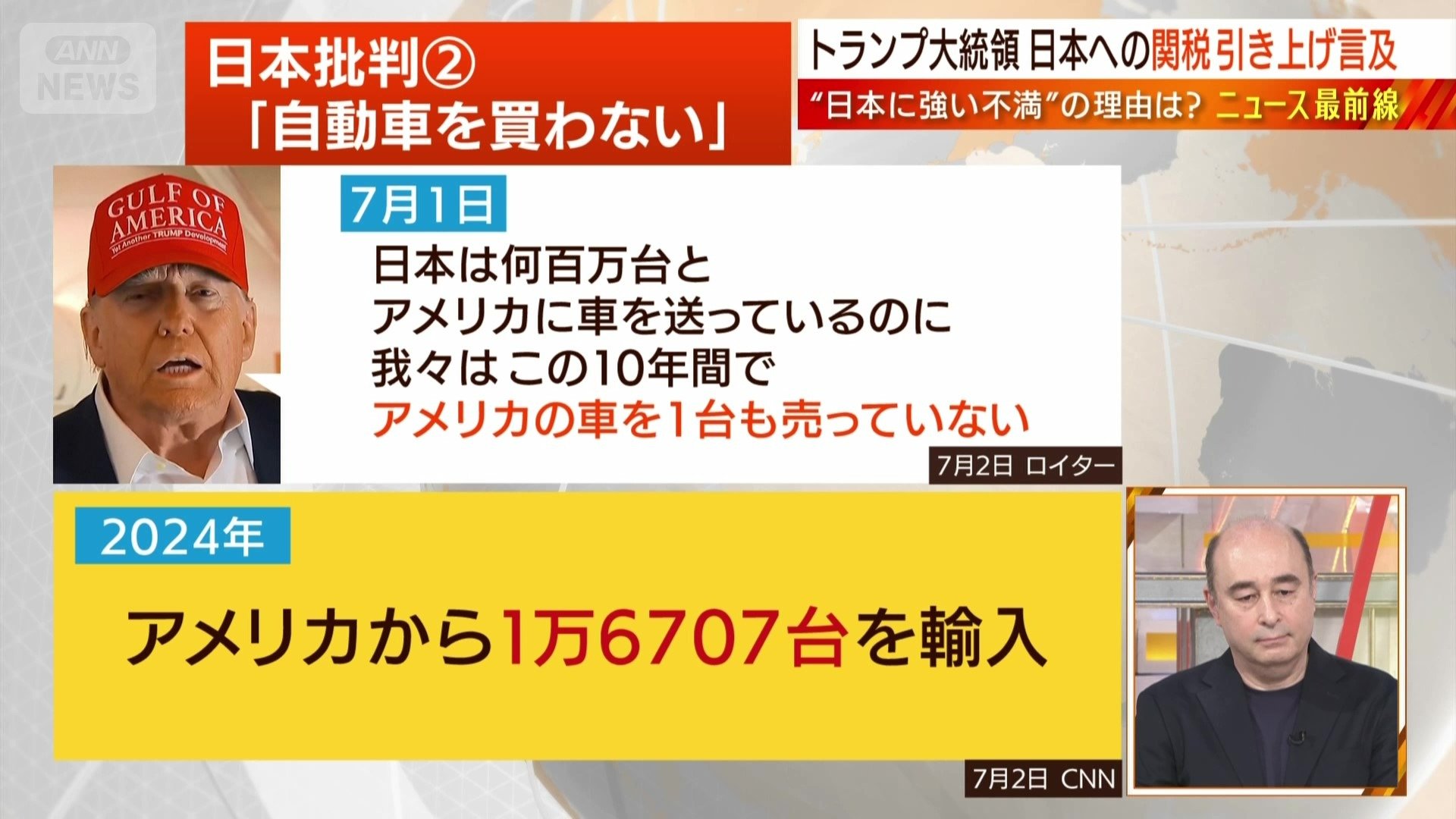

厳しい姿勢を見せるトランプ氏。その背景にはコメ・自動車に関する不満があるとされるが、トランプ氏の認識の誤りも指摘されている。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、「トランプ氏が事実に基づかない発言をするのはいつものことで、そこに振り回される必要はない」としつつ、トランプ氏が日本の内政にも関心を持っていることは重要なポイントだと指摘した。

もう一つ、アメリカ側が不満を持っているのは、日本側が安全保障の問題も含めた議論をしようとしない点だ。赤沢大臣の訪米1回目、トランプ氏が直接会って最初に話したのは安全保障についてだった。しかし、日本側が「これは関税とは別の問題」というスタンスをとり続けていることに不満を持っているという政権関係者もいる。交渉の本丸は自動車だが、米軍の負担軽減に前向きな姿勢を示していないことにも不満がある。

ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は、「3か月という短い期間に関税交渉と安全保障の問題をひっくるめて交渉するのは難しいだろう」と分析しつつ、「長期的に見れば、最終的には防衛、安全保障が大きな問題になる。米政権内にも、関税交渉に安全保障を絡めようとする一部勢力は間違いなくいるが、まずは関税交渉。関税交渉を終わらせて、その先にあるのが安全保障の問題だ」と指摘した。

3.日米関税交渉“転換点”どこに…今後の焦点は?

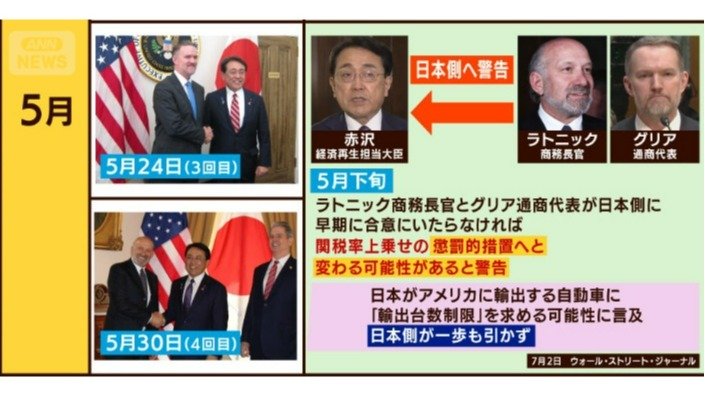

日本と米国は、これまで7回にわたり関税協議を行ってきた。5月8日、英国が米国と合意。米メディアによると、このときトランプ政権幹部は続いて日本とも合意をし、各国との合意を加速させていくことを期待した。ところが5月下旬に、ラトニック商務長官とグリア通商代表が日本に対して、早期合意に至らなければ、関税率上乗せの懲罰的な措置へと変わる可能性を警告。さらに、日本がアメリカに輸出する自動車に「輸出台数制限」を求める可能性に言及したとされる。

ジョセフ・クラフト氏(経済・政治アナリスト)は、この5月下旬から交渉が本格化したと指摘する。

小谷哲男氏(明海大学教授)は7回にわたる日米協議について、「会えば会うほど、アメリカの閣僚の言うことがばらばらで日本側は困惑をしている」と指摘。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は関税交渉における日本側の腰の引けた姿勢を指摘し、今後の国内への影響についても警鐘を鳴らした。

<出演者プロフィール>

ジョセフ・クラフト(東京国際大学副学長。投資銀行などで要職を歴任。米政治経済の情勢に精通。米国籍で日本生まれ)

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務。)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題に精通)

(BS朝日「日曜スクープ」2025年7月6日放送より)