2トランプ大統領が臨んだ米ロ首脳会談は、プーチン大統領主導で進行したとされる。仕掛けられた“ロシアの罠”。ウクライナをさらなる窮地に追い込みかねない内容を含む一方、ロシアは、すでに「大きな成果」を得たとの指摘も。苦境のウクライナは今後どうなるのか。そして、米国は歴史をどう刻むのか。

1)誰も予測しなかった「ビースト」同乗…空白の5分間

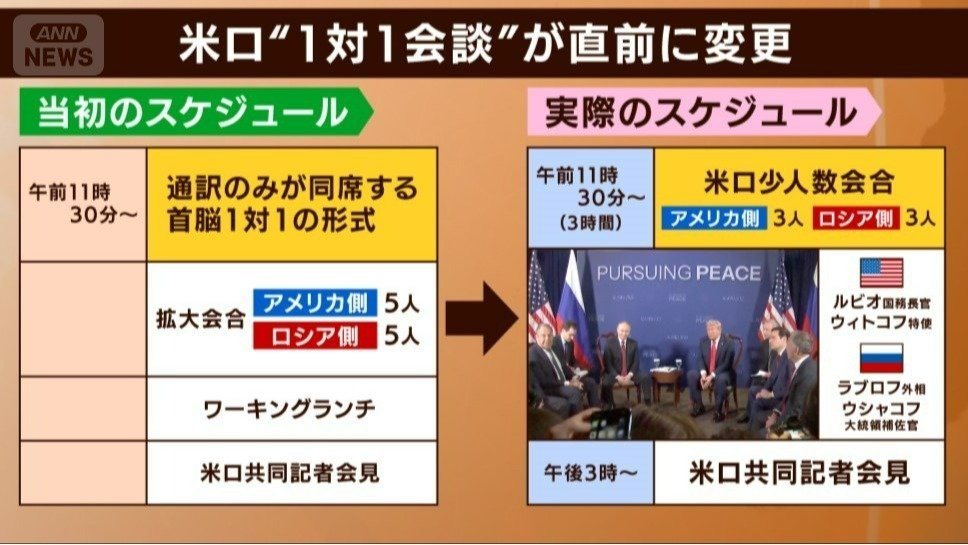

トランプ大統領とプーチン大統領の会談は、当初は通訳のみが同席をする首脳1対1の形式が予定されていたが、直前で「3対3」に変更された。アメリカ側は、ルビオ国務長官、ウィトコフ特使。ロシア側がラブロフ外相、ウシャコフ大統領補佐官が同席し、3時間の会談が行われた。

小谷哲男氏(明海大学教授)は、「まだトランプ政権の関係者1人からしか話が聞けておらず、ダブルチェックができていない」としつつ、直前変更の舞台裏を明かした。

ある関係者によると、ルビオ国務長官が首脳同士の1対1(同席は通訳のみ)は非常に危険であると判断し、3対3にすると提案。トランプ大統領が受け入れたと。トランプ氏は大統領1期目、プーチン氏と4回首脳会談したが、必ず1対1の時間があり、そこで何を話したのか、政権内で一切共有されなかった。それは避けたいとルビオ長官が主導した形だ。

しかし結局、会談の場に移動する際、事前調整なく大統領専用車「ビースト」に2人で乗り込んでしまった。5分強という短い時間だが、通訳も入っていなかったので、何を話したのか本当にわからない。ここでの話しが、その後の流れを決めたのかもしれない。

さらに小谷哲男氏(明海大学教授)は、「この点についても政権関係者1人からしか話を聞くことができていないが」と前置きしながら、会談の様子を以下のように指摘した。

プーチン大統領は、ロシアとウクライナ、ベラルーシをめぐる歴史をかなり長く話したらしい。いかにウクライナがロシアの兄弟分でロシアの一部分なのか、停戦ではなく和平に関心があること、ドンバス割譲など和平達成のためのロシア側の望みを、トランプ氏は一方的に近い形で聞かされたようだ。会談の多くの時間をロシア側が使っていた可能性が高い。

2)首脳会談で仕掛けた“ロシアの罠” 狙いの“本丸”は「領土割譲」ではない?

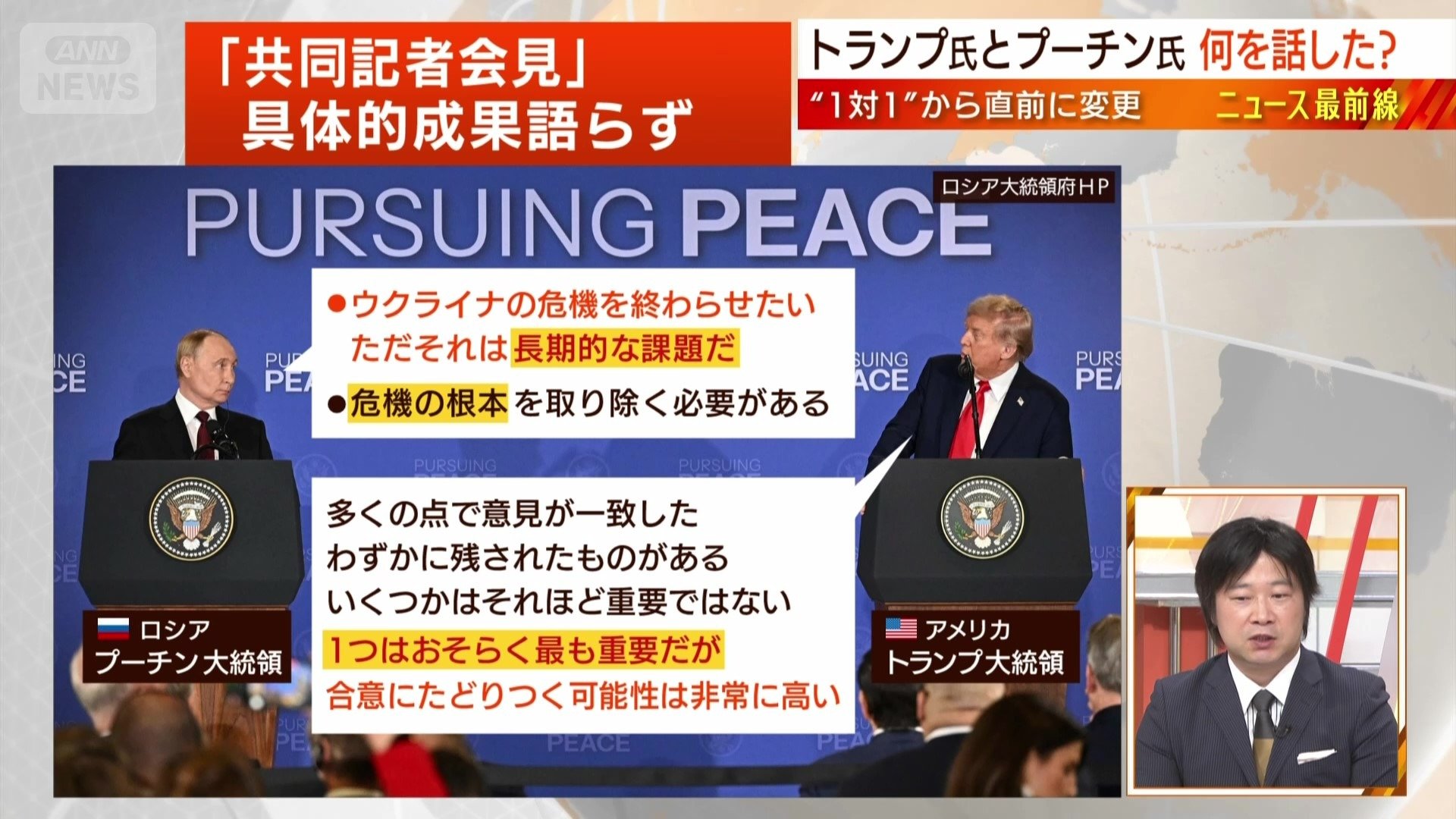

会談後の共同会見でプーチン氏は、「ウクライナの危機を終わらせたい。ただ、それは長期的な課題だ」「危機の根本を取り除く必要がある」と発言。即時のウクライナ停戦ではなく、長期的な課題として、『根本的な原因』を取り除くことを強調した。

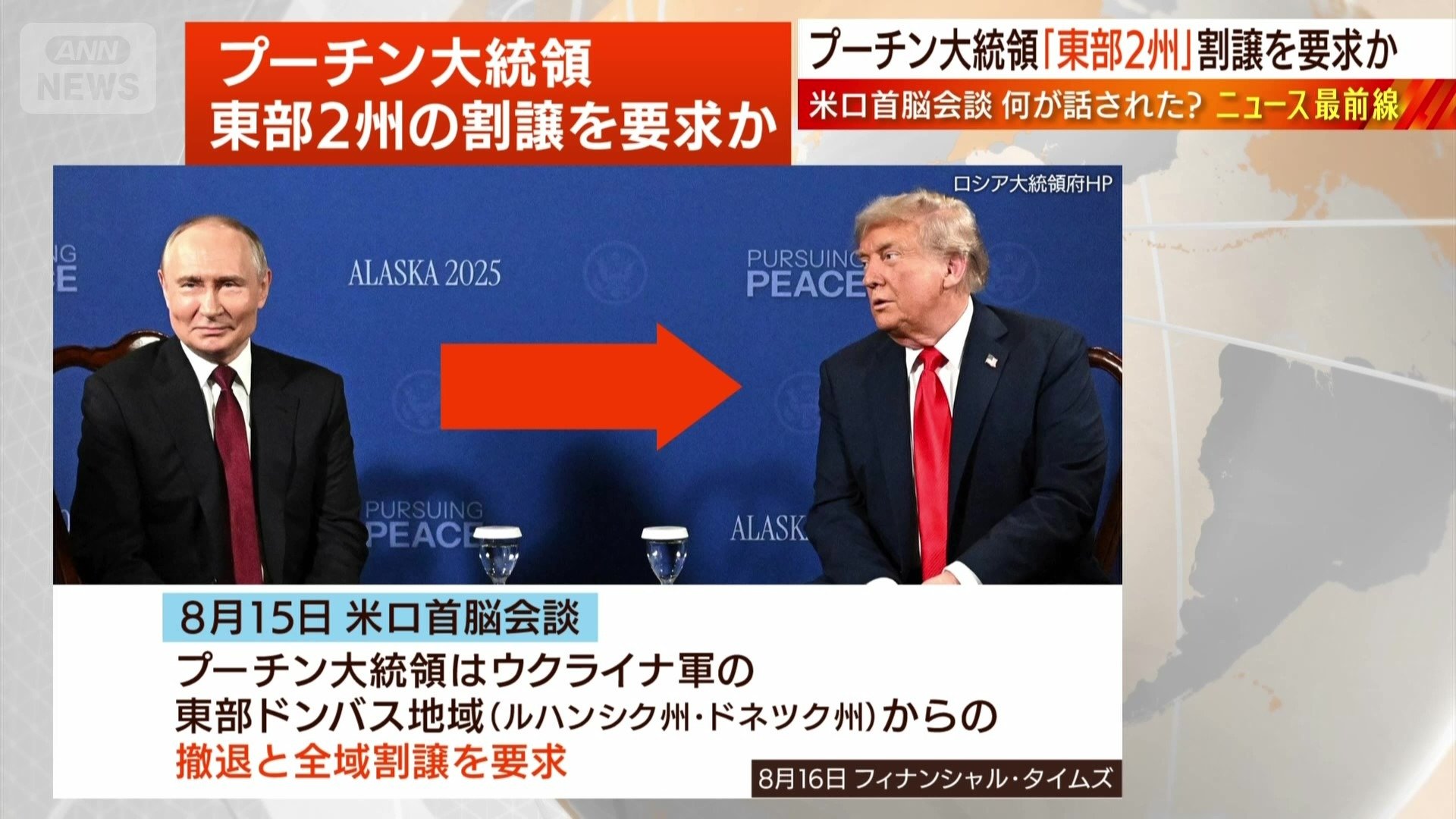

会談でのロシアの要求について英国のフィナンシャルタイムズは、プーチン大統領がウクライナ軍の、東部ドンバス地域(ルハンシク州・ドネツク州)からの撤退と全域割譲を要求したと報じている。

兵頭慎治氏(防衛省防衛研究所研究幹事)は、ロシアの意図について「領土の要求は、“本丸”で譲歩を引き出す入口」と警戒する。

これまでもロシア側は、一方的に併合宣言した4州からのウクライナ軍撤退が交渉開始の条件だと主張してきた経緯があるが、今回はその東部に限り、撤退に加えて割譲まで求めた。だが、私の理解では、これは“外交的駆け引きの曲球(くせだま)”だと思う。プーチン氏からすると、この問題は領土の拡張あるいは併合の問題だけではなく、紛争の『根本原因の除去』が優先であり、そこに妥協の余地はない。領土に関して非常に高い要求を突きつけ、 “本丸”である『紛争の根本原因の除去』で、アメリカ・ウクライナからの譲歩を引き出すのが狙いだ。これには「ウクライナのNATO加盟」の阻止も含まれる。

小谷哲男氏(明海大学教授)も、トランプ氏は“ロシアの罠に堕ちている段階“と指摘する。

不動産開発が出身のトランプ氏は、領土問題をあくまで不動産取引として見ており、プーチン氏はおそらくそれを理解している。ロシアの本当の狙いは、ウクライナを属国にすることなのだろうが、あたかもロシアの狙いは不動産取引だと思わせて、それがうまく成功した。トランプ氏、ウィトコフ特使は「これは不動産取引だ。不動産取引をして戦争が終わるならいいじゃないか」と。一方、ルビオ国務長官は、ロシア側の思惑を理解しており、会談の中でも止めようとしたようだが、止めることはできなかった。ルビオ長官も強く言い過ぎるとクビになってしまうので言えない。

3)トランプ氏「ノーベル平和賞」に執着…ロシアはすでに「大きな成果」

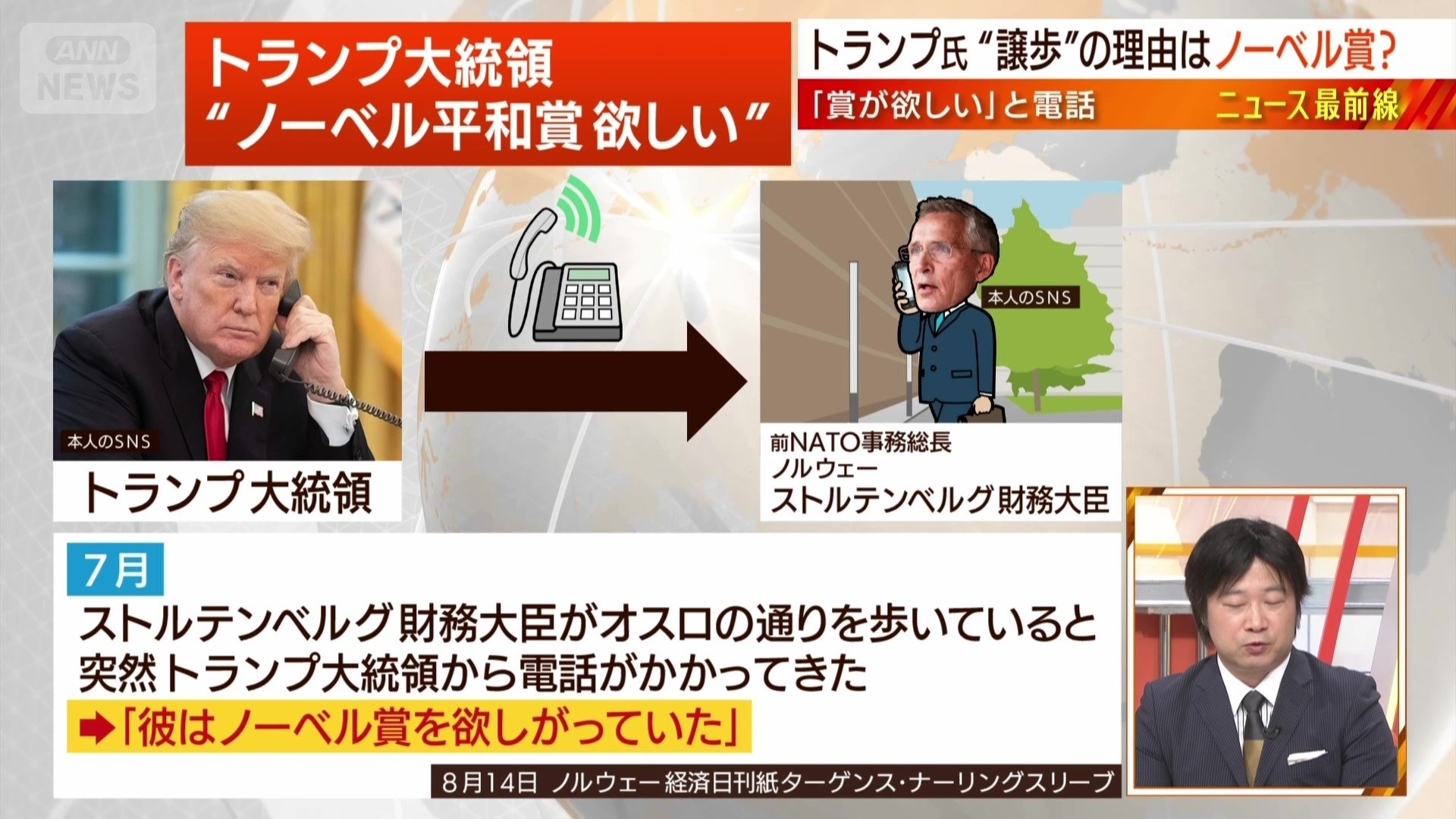

トランプ大統領がロシア側に譲歩する理由の一つとして指摘されるのがノーベル平和賞の存在だ。

小谷哲男氏(明海大学教授)はトランプ氏について「ノーベル平和賞を獲りたい。これは本当なんです」と断言し、以下のように分析する。

1番の理由はオバマ大統領への対抗心。オバマ氏は「核なき世界」を訴えて受賞しているが、核なき世界など実現していない。しかし自分は、6つの紛争を止めたと。ウクライナを止めれば7つ目になるので、その功績で1期目に取れなかったノーベル平和賞が欲しいと。ウクライナの主権や領土が脅かされている状態で、和平が成立してもノーベル平和賞が与えられるとはまず考えられないが、トランプ大統領としては、ウクライナの主権や領土の一体性は頭の中にはない。関心がない。戦闘を止めることができれば、どのような条件でもウクライナに押し付ける用意がある。根本には、ウクライナに対する尊敬がない。むしろ、1回目の弾劾のきっかけを作った国というイメージが大きい。

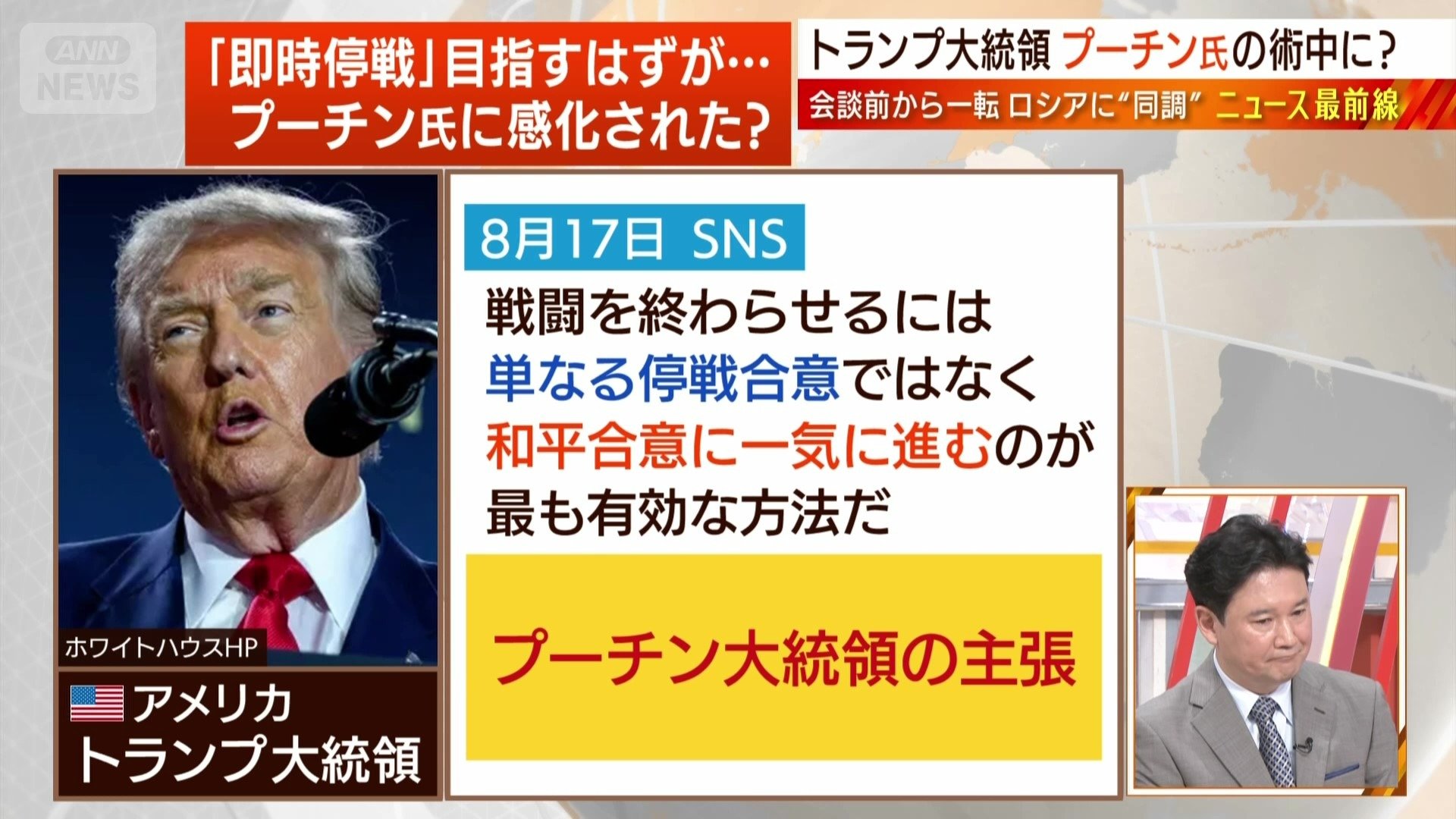

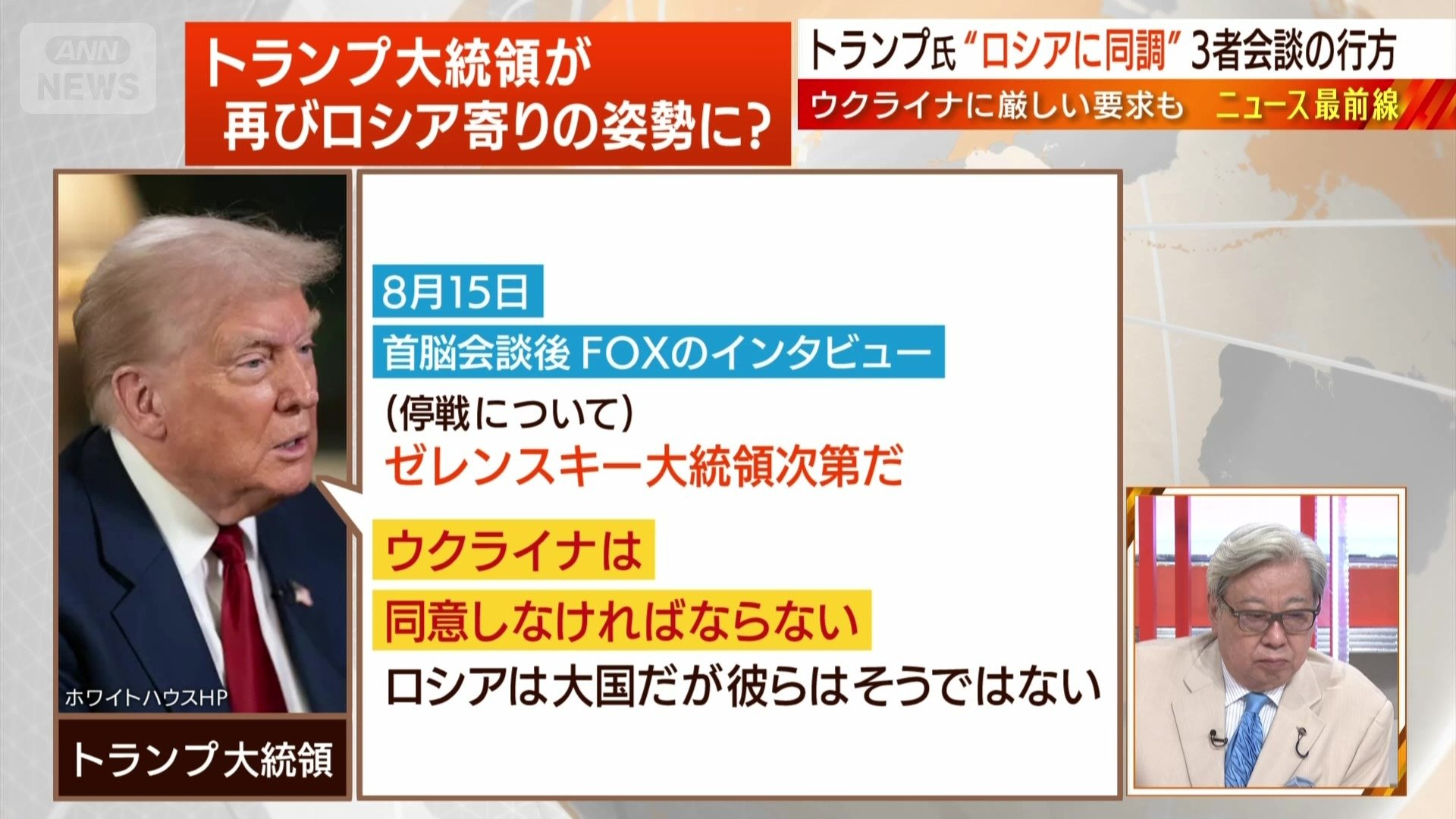

トランプ大統領は会談後、SNSに「戦争を終わらせるには単なる停戦合意ではなく、和平合意に一気に進むのが最も有効な方法だ」と書き込んだ。小谷氏は、「3月以降の様々な停戦の試みを踏まえ、プーチン大統領が『直ぐに破られる停戦よりも、和平合意の方がいい』と主張し、トランプ氏も『その通りだ』と納得してしまった」と指摘する。

兵頭慎治氏(防衛省防衛研究所研究幹事)は、トランプ氏が和平交渉優先のスタンスを受け入れたこと自体がロシアにとって「かなり大きな成果」と指摘する。

これはロシアからすれば“時間稼ぎ”の余裕ができた。和平交渉は、ウクライナやヨーロッパと調整する非常に複雑なプロセスになり、時間がかかる。その間、トランプ大統領は追加の制裁や2次関税をかけることができなくなる。ロシアはその間、戦闘を続けることが可能になる。

さらに兵頭氏は、ロシアが割譲を求める、ドネツク州の地域の特性にも注目する。ロシアが占領できていない地域は、ウクライナ軍が11年かけて「要塞地帯」を構築してきた。

ウクライナ側が軍事的に心配しているのは、領土割譲だけにとどまらず、さらに侵攻されることだ。ドネツク州での、ロシアの未制圧地域には、ウクライナの強固な要塞、防衛線があり、それをロシア側に明け渡してしまうと、さらに内側に下がって、新たな防衛線を築かなくてはならない。今は強固な防衛線があるので、戦力が拮抗して、大規模なロシアの進軍を阻止しているが、戦力バランスが変わってしまう危険がある。一方、ロシア軍は、このままでは、ドネツク州全域の制圧に何年もかかるとされており、プーチン氏にとって極めて優先順位の高い戦略目標であることが確認できる。

番組アンカーの末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、「戦後80年、アメリカが中心になって作りあげた国際協調体制が、彼方へ行ってしまった感がある。残念ながらウクライナ問題を中心に、世界情勢は新しい状態に入った」と改めて危機感を示した。

アメリカ政治のベースには演出がある。トランプ氏はそこにさらにトランプ色をのせて演出しているが、外交は素人で軍事の知識もなく、歴史に対する認識も非常に怪しい。こういう人物が世界最強・最大の国のリーダーとして動いている怖さをいま改めて感じている。現状、トランプ氏はプーチン氏の狡猾な罠に堕ちつつある。これに対しゼレンスキー氏やヨーロッパ各国がどう対応するのか。今後、日本も他人事ではなくなってくる。

(「BS朝日 日曜スクープ」 2025年8月17日放送より)

<出演者プロフィール>

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務)

兵頭慎治(防衛省防衛研究所研究幹事。東北大学東北アジア研究センター客員教授。専門はロシア情勢と国際安全保障)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の多彩な情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)