国賓として2度目のイギリス訪問となるアメリカのトランプ大統領が、スターマー首相と会談しました。異例のもてなしからは、経済面で実利を得たいイギリスの外交戦略が浮かび上がります。

英米両国の“特別な関係”とは?

そもそもイギリスへの国賓訪問は、政府の助言に基づいて君主(現在は、チャールズ国王)の招待により手配されます。エリザベス女王時代は70年間で約112回行われ、通例、年に1度か2度のペースです。

ちなみに、オーストラリアやカナダなど英連邦のうちイギリス国王を元首とする14カ国は、国賓として招待することはありません。

今回のトランプ大統領のイギリス訪問ですが、国賓として2度目の招待は異例のことです。

1度目はトランプ大統領1期目の2019年6月でした。

国賓訪問では毎回、王室が出席する華やかな祝賀行事が行われます。それが、騎馬隊のパレード、近衛兵の栄誉礼(敬意を表す儀式)、国王夫妻主催の晩餐(ばんさん)会などです。

今回、いつもと違うのは、晩餐会会場のウインザー城に向かう際、トランプ大統領はチャールズ国王と一緒の馬車で移動したことです。

そして晩餐会では、両国の関係を象徴するような言葉が使われました。

チャールズ国王はスピーチで、「深い友情に支えられたこの関係は、我々や先人たちが“特別な”と呼んできたものだ」と話しました。トランプ大統領も、アメリカとイギリスの関係は「“特別”という言葉では到底、言い表しきれない」と述べました。

この“特別な関係”という言葉は、両国の緊密な同盟関係や協力関係を表現するために使われてきたものです。

この言葉が最初に使われたのが、イギリスのチャーチル元首相が1946年3月、アメリカのミズーリ州フルトンで行った、いわゆる“鉄のカーテン”演説です。

その演説のなかで、チャーチル元首相は「戦争の防止も国際組織の発展も、私が英語圏諸国の友愛的関係と呼ぶもの、つまり英連邦、大英帝国、アメリカ合衆国の特別な関係なしには達成できないだろう」と述べました。

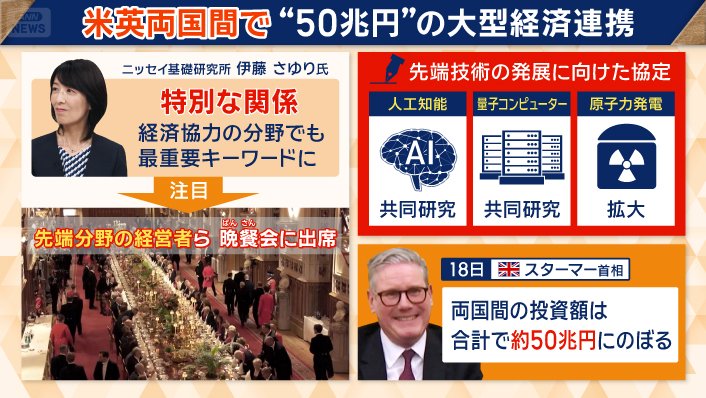

この“特別な関係”という言葉ですが、ニッセイ基礎研究所経済研究部・常務理事の伊藤さゆりさん

によりますと、「経済協力の分野でも最重要のキーワードになる」ということです。

そのことがうかがえるのが、晩餐会の出席者です。アメリカの半導体大手、エヌビディア社のフアンCEOやアップル社のクックCEOの姿がありました。

そして今回、会談したトランプ大統領とスターマー首相は、先端技術の発展に向けた協定に署名。人工知能や量子コンピュータの共同研究を進めるほか、原子力発電の拡大を目指すとしています。

スターマー首相は会見で、両国間の投資額は合計で約50兆円に上るとしました。

米国と異なる「英国の動き」

続いて、ウクライナや中東をめぐって軋轢(あつれき)がありながらも存在感を増すイギリス外交について見ていきます。トランプ大統領の国賓招待が明らかになった当時、こんなことが起きていました。

2月27日、スターマー首相が訪米。米英首脳会談で、首相からトランプ大統領に「国賓として招待する」という国王からの親書を渡すというサプライズがありました。

するとトランプ大統領は自慢気に親書をカメラに向け、「非常に光栄なことだ」と述べました。

そんなやりとりがあった同じホワイトハウスの執務室で翌日の28日に起きたのが、ウクライナのゼレンスキー大統領との、あの口論です。

翌3月1日、ゼレンスキー大統領がイギリスを訪れると、スターマー首相は抱擁でゼレンスキー大統領を迎えました。さらに翌2日、今度はチャールズ国王も、ゼレンスキー大統領を別邸で歓待しました。

このように、イギリスはゼレンスキー大統領に対し、トランプ大統領とは全く異なる対応を見せたのです。

アメリカと異なるイギリスの動きは、中東問題でも見られます。

スターマー首相は7月29日の声明で、イスラエルがガザでの停戦に合意するなど条件を満たさなければ、「9月の国連総会でイギリスはパレスチナ国家を承認する」とし、フランスに続いてパレスチナの国家承認の意向を表明しました。

パレスチナについては、国連加盟国193カ国中147カ国が国家として承認。ただ、アメリカはこれに反対しています。

そうしたなか、今月22日に「パレスチナ情勢をめぐる首脳会合」がニューヨークの国連本部で開かれ、フランス、イギリス、オーストラリア、カナダなどが承認を正式表明するとみられています。ちなみに、日本は出席せず、承認見送りの方針を固めています。

この件は、18日に行われたトランプ大統領とスターマー首相の首脳会談でも議論されました。

会談後、トランプ大統領は「その点では首相と意見が異なる。数少ない意見の相違の1つだ」と発言。イスラエル支持を堅持するアメリカとイギリスとの主張の隔たりは埋まらなかったということです。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年9月19日放送分より)