アメリカ・ユタ州の大学で行われた討論集会において、アメリカの保守系活動家で、トランプ大統領と親密だったチャーリー・カーク氏(31)が銃撃され、死亡した。トランプ大統領は強い怒りと哀悼の意を示している。

【映像】チャーリー・カーク銃撃の容疑者が建物から逃げる様子(実際の映像)

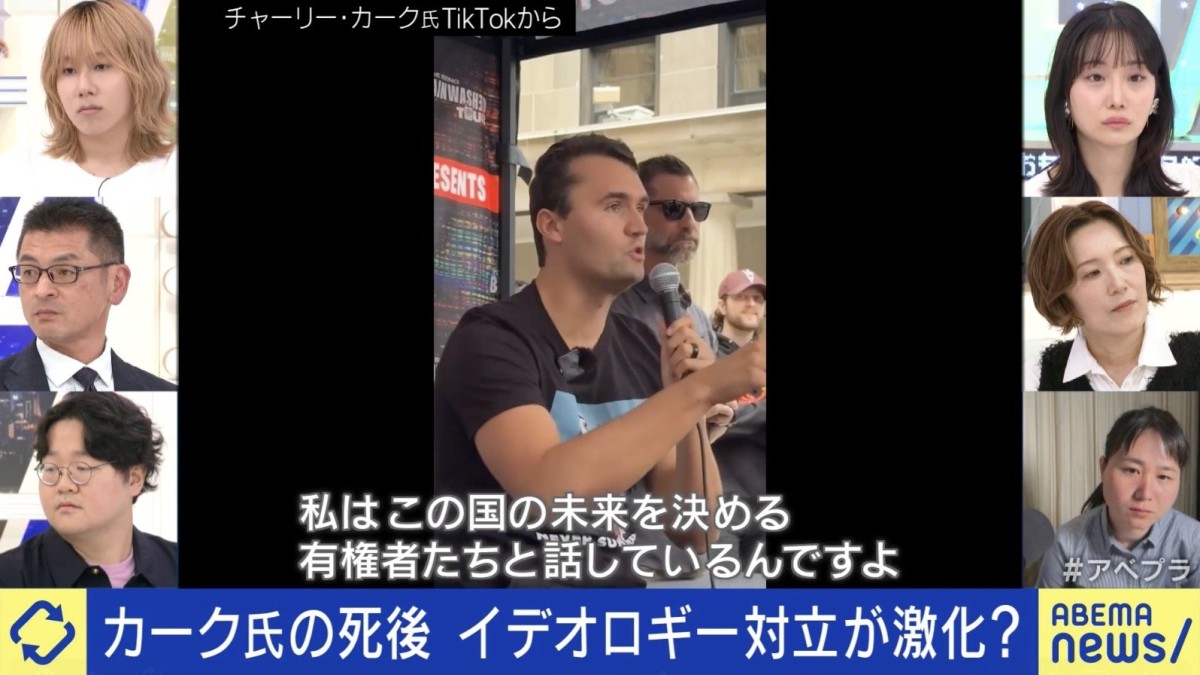

カーク氏は2024年の大統領選で、若者票を掘り起こし、トランプ氏再選の立役者とされている。18歳で右派の青年団体を設立し、一貫して反リベラルを主張し、大学などで討論会を開いてきた。今月には来日し、参政党のイベントで神谷宗幣代表と対談したばかりだった。

今回の事件で議会も揺れている。カーク氏と親しい共和党のルナ議員は、民主党がカーク氏をファシスト扱いしたことが事件につながったと主張している。カーク氏とはどのような人物で、銃撃の背景には何があるのか。『ABEMA Prime』では、有識者と考えた。

■チャーリー・カーク氏とは?

アメリカ政治が専門で、カーク氏の活動に関する論文も書いている、南山大学国際教養学部の山岸敬和教授は、「主戦場はキャンパスだ。トランプ政権が大学に対して厳しく踏み込んでいったが、大学で話を聞くと『トランプ政権対大学』に加えて、学生が保守派に切り崩されていて大変だとのことだった。聞くと『ターニング・ポイントUSA』という団体があり、カーク氏が率いていると知った」と振り返る。

カーク氏の活動については、「メンターである人物と18歳から団体を作り始め、元々は高校生や大学生の政治参加を呼びかけた。さらに『保守的な考え方はおかしいものではない』という啓発活動をしながら、活動を大きくして、トランプ氏に出会った」と紹介する。

そして、「トランプ的な陰謀論や過激な物言いなどで、忠誠心が試され、巻き込まれていく中で、カーク氏の野望も育った。元々は“小さな政府”志向だったが、トランプズムに近づいていった。ただ、元々は純粋な志で始めたのだろう」と語る。

MMBH留学代表の岸谷蘭丸氏は、その立ち位置について「カーク氏が学生を論破する画像がバズった。逆にそれが反感を買い、ケンブリッジの大学生にボコボコにされる映像も、カウンター的にバズった。バズを生み出す存在になってきていた」と評価する。

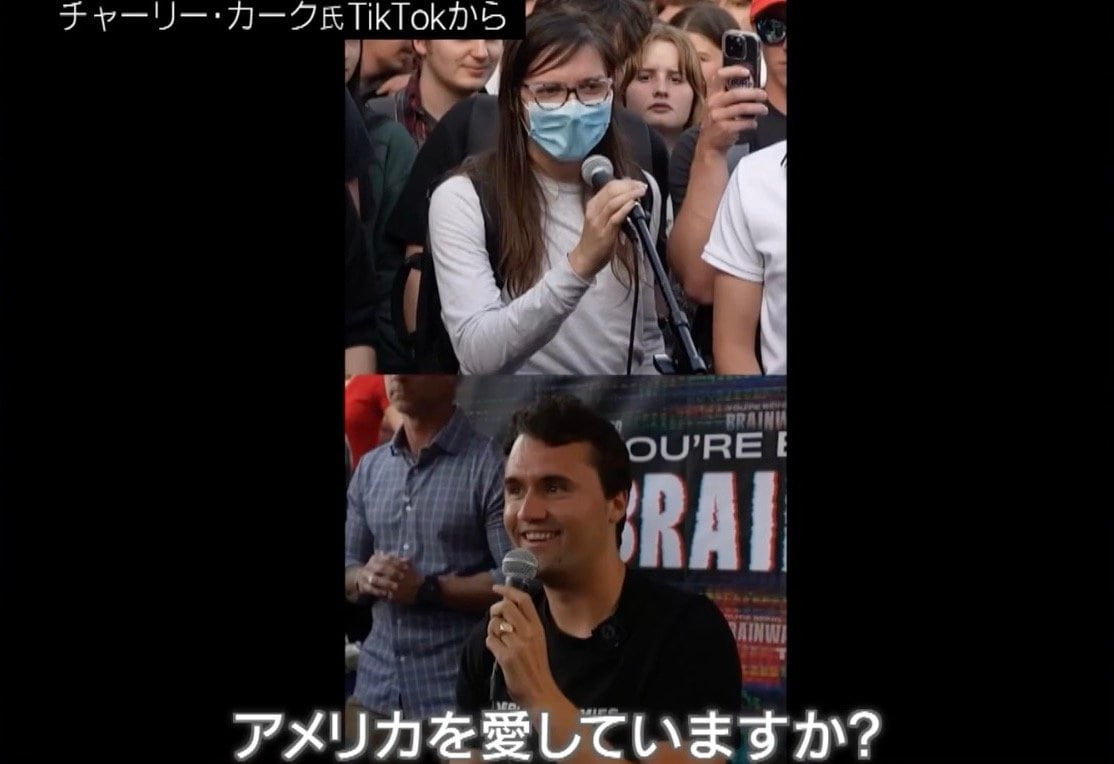

■話題となったディベート

山岸氏は、「一番話題になったのは、カーク氏とエリート大学生25人の対話だ。そこで1人の女性が『I’m speaking.』と3回言った。なぜかと言うと、カーク氏がいいタイミングで茶々を入れて、意識的か無意識的か、イラつかせてしまう」といったエピソードを明かす。

その上で、「生産的な対話には2種類あり、1つは『互いの真理が完全でないとわかっていながらも、共通の理解が得られるからと、寄り添っていく対話』。もう1つは『わざとディベート的に、イエスとノーに別れて真理を考える対話』だ。だとすれば、カーク氏の場合は“対話”とは言えない」との考えを示す。

パブリックテクノロジーズ取締役CTOのTehu氏は、「カーク氏は間違いなく意図的にやっていた」とみている。「『私の間違いを証明しろ』と書き、マイクの前に出てこいと言った姿勢だった。学生は息巻いて出てくるが、そこでちゃちゃを入れると、当然ながら調子を崩す。そこをうまくいなす。格闘技や柔道のように論理的にやっていて、すごく頭がいい人だと思っていた。マーケティングとしてやっていることが明確で、いいも悪いもない」。

岸谷氏は「現代において言論は危険だ。トランプ氏もカーク氏も撃たれた。好き勝手にものを言っているところはあり、それは亡くなっても帳消しにはならない。『黒人は奴隷だったときの方が良かった』と言うのは許されないはずだが、そのように言っているとこうなるという現実がある」と指摘する。

こうした事例から、「好き勝手に言うのは、いつの時代も危ないが、そこにともなうリスクが大きくなっている」のだと考える。「カーク氏は銃規制に反対で、それがアイロニカル(皮肉的)だとも言われている。『銃規制するな』と言ったカーク氏が、銃で殺されてしまい、『ほら見たことか』と言われる。現代のカオスが詰まっている事象だ」。

■「(アメリカは)首の皮一枚のところをずっと走っているような国」

コラムニストの河崎環氏は「政治は『いい・悪い』でも『正解・不正解』でもなく、『どのように現実を運営していくか』という議論をすべき。フリースタイルラップやディベートは、ルールの中で言語を用いるゲームだ。しかしカーク氏は、自分が決めたルールによるゲームに学生たちを取り込み、『僕は正しい。でも君たちは間違っていた』とすることで力を付けていった」と考察する。

フリージャーナリストの我那覇真子氏は、「アメリカは内戦状態にあり、自分の考えを信念持って言い続けるのは危険だ。『自分は殺されるかもしれない』と思いながらも、発言を続けていたのだから、戦いの途中で倒れてしまった人には、名誉のためにもたたえるべきだ」との考えを示す。

岸谷氏は「アメリカはずっと争ってきて、『そこで一番利益を得たヤツが勝ち』というゲームで大きくなってきた。常に誰かから何かを奪おうとして、強いヤツが奪うことでできた国のため、これ以上そういう事はなくならない気がする」と考察する。「アメリカは大爆発して散るか、よりすさまじいイノベーションができて1つにまとまるのか。首の皮一枚のところをずっと走っているような国だ」。

(『ABEMA Prime』より)