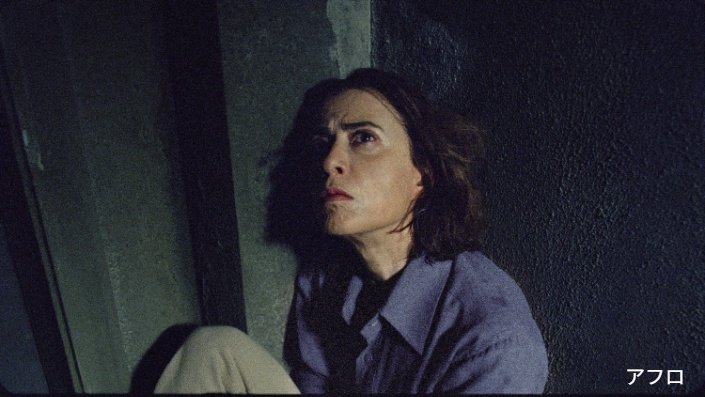

2024年に本国などで公開された『I’m Still Here』は、ブラジル映画として初めて米国アカデミー賞(国際長編映画賞)を受賞して話題となり、日本でも2025年に全国各地で上映された。

本映画の舞台は、現在から半世紀以上前となる1970年末のブラジル、リオデジャネイロのビーチに面した高級住宅地レブロン地区である。そこに住んでいた一家に起きた実話をもとに、最愛の夫を軍部に連れ去られた妻エウニセを主人公として、平和な日々を突然失った家族を描いた映画である。本映画を切っ掛けにして、ブラジルではマスコミやSNSで軍事政権や民主主義に関する議論が再燃した。

筆者は映画評論家ではなく、ブラジルの地域研究を主な専門としている。そこで本コラムでは、本映画の具体的な内容や製作話に踏み込むのではなく、『I’m Still Here』の今日的意味について考える。その際、ブラジルでは軍事政権後に民主主義が定着したが、変化が見られる近年の状況を鑑みて、本映画のパイヴァ一家が過ごしていたような平和な日々など、「当たり前と思えることは、決して予め与えられたものではない」という視点を軸に、筆者の見解をお伝えする。

(東京外国語大学教授 近田亮平)

映画が描いた軍事政権下のブラジル

20世紀の半ば以降、ブラジルは1964年から1985年までの21年間、他の南米諸国と同様に独裁的な軍事政権下にあった。第2次世界大戦後の東西冷戦が深刻化する中、共産主義者や反体制派と見なされた人々に対して、軍部が拷問や殺害などの人権侵害を行い、多くの行方不明者や犠牲者が出た。

アルゼンチンやチリが軍部による被害者数の多さで知られているが、『I’m Still Here』が描いた当時のブラジルも例外ではなかった。本映画に登場するルーベン・パイヴァは、元連邦下院議員だったが当時は既に政治家ではなかった。しかし、過去の経緯などから軍事政権に目を付けられ、拉致後1カ月も経たずに命を奪われ、その遺体は未だ発見されていない。

「当たり前」と思えていた民主主義の揺らぎ

『I’m Still Here』でパイヴァ一家の幸せな日々を突然奪った軍事政権が退いた後、ブラジルでは民主主義が制度的にも国民の意識においても根付いて行き、経済をはじめとする発展期を迎えた。軍事政権を知らない若い世代にとって、軍部による自国民への人権侵害は教科書の中の話であり、民主主義とは当たり前のものと捉えられていたと考えられる。

しかし、ブラジルでは2010年代半ば、ルーラが所属する労働者党政権の政治経済的な失政を切っ掛けに、国民の政治的な分極化が進んだ。そして最近では、米国のトランプ政権による国家主権への介入もあり、ブラジルで与えられたもののような存在だった民主主義が揺らぐ状況となっている。

20世紀の軍事政権下での民主主義や人権の抑圧を描いた『I’m Still Here』は、パイヴァ一家の息子が著した同名(ポルトガル語で「Ainda Estou Aqui」)の回顧録に基づいている。民主主義や人権の考えはブラジルで21世紀には定着し、軍事政権は過去の話と考える人が多いであろう。しかし、軍部出身者であり保守で極右とも言われるボルソナロが、2018年の大統領選挙で当選したことを一つの転換点に状況は変化することとなった。

“ブラジルのトランプ”は何をしたのか

ボルソナロ大統領(当時)は政権発足後、コロナ禍での対応の不味さもあり支持率が低下し、再選を目指した2022年の大統領選挙で敗北する可能性が高まった。このような状況を打開すべくボルソナロが顕著化したのが、民主主義を軍部の後ろ盾で攻撃するような言動だった。ボルソナロは司法や議会を罵倒するような発言をしたり、独立記念日に首都で軍事パレードを行ったりした。

過去の経験から多くを学んだブラジルでは、独裁的な軍事政権が再び誕生する可能性は低いであろう。しかし「独裁」か否かは別として、軍事政権を懐古するだけでなく復活を望む人々も存在する。また、2022年の大統領選挙で結局ボルソナロは敗北したが、当選した次期(当時)のルーラ大統領と副大統領、および、ボルソナロ陣営の天敵である連邦最高裁判所判事の暗殺を含む、軍部を巻き込んだクーデタの画策が明るみになった。これらのことは、ブラジルで当然と思われていた民主主義が、決して与えられたなものではないことを端的に表していよう。

そして、このクーデタ計画を主な容疑として2025年9月、ボルソナロ前大統領をはじめとする主犯格8人の被告に対し、連邦最高裁判所が有罪判決を下した。米国のトランプ大統領は、“南米のトランプ”とも言われて政治的に同じく保守で右派のボルソナロを支援すべく、今回の裁判に関して「魔女狩りだ」とブラジル政府を非難した。また米国は、ブラジルへ8月に50%もの“トランプ関税”を課したり、ボルソナロを裁いたブラジルの司法関係者に対して、金融取引や米国ビザを制限するなどの攻撃を加えたりしている。他国の国家主権に介入しないことは当たり前と考えられるが、それは現在の国際情勢では突然意味を失うこともあり、決して与えられたものではないことを我々は目撃した。

予め与えられたのではないもの

また、今回のボルソナロ前大統領をめぐる裁判の審議において、唯一の女性裁判官だったカルメン・ルシア連邦最高裁判所判事は、

と述べた。

『I’m Still Here』の主人公エウニセも女性であり、彼女は夫の行方不明および軍による殺害を契機に40代になってから大学で法律を学び、48歳で法学部を卒業した後に弁護士として活躍した。カルメン・ルシア判事は2025年3月に開催された本映画のイベントで、エウニセの息子である映画の原作者と対面している。今回のコメントを発するに際して、軍部による人権侵害に遭ったエウニセに対し、同じ女性の法律家として想いを馳せたのかもしれない。

本映画が主に展開される1970年代に比べ、21世紀の現在は女性の社会進出が進み、ジェンダーをめぐる人権の意識や保障にも進展があった。しかし、この半世紀以上の変化がもたらした現状は予め与えられたものではなく、主に当事者である女性の尽力で実現されてきた。また、カルメン・ルシア判事の発言はジェンダーに関して、社会で支配的な男性にとって当たり前のような変化や現状だが、そうではない当事者の女性側からすると依然不十分であることを訴えたと考えられる。

「2000年の沈黙」の意味

また、同判事が述べた「女性は2000年もの間黙り続けてきた」の「2000年」は、何を意味するのだろうか。その真意は本人しかわからないが、「2000年」から筆者が推察するのは、世界最大の宗教でありブラジルで最も信者の多い、キリスト教の誕生から現在に至るまでの時間である。このような解釈から見えてくる『I’m Still Here』の今日的意味の一つに、政治と宗教の関係がある。

ボルソナロ前政権だけでなく米国のトランプ政権も、キリスト教新興プロテスタントの福音派を支持基盤としている。そして、福音派の多くはイスラエルとの関係性が深い。ブラジルは1889年の共和国宣言で政教分離国家となったが、近年、宗教団体が政治への関与を強めており、米国なども状況は似ている。

『I’m Still Here』は政治と宗教の関係に触れていないが、「当たり前と思えることは、決して予め与えられたものではない」という視点に、カルメン・ルシア判事の「2000年」を重ねてみる。すると、目の前にある当たり前と思える政治とは、時世により軍部や宗教などの関与もあり得るため、予め与えられたものではないことや、そのような政治が我々の生き方を形作っていることが見えてくる。

映画の今日的意味とメッセージ

私たち日本人にとって、『I’m Still Here』は遠い国の遠い昔の話のように思えるかもしれない。しかし民主主義や人権は、軍事政権下のブラジルで後退したように、第2次世界大戦前から敗戦までの日本でも大きく抑圧された。

2025年は、ブラジルの軍事政権が終了した1985年から40年、第2次大戦が終戦した1945年から80年が経ち、民主主義や人権を当たり前と思っている人が多いであろう。しかし、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃が発生した現在、幸せな日々を政権に突然奪われた人々を描いた『I’m Still Here』は、民主主義や人権だけでなく、平和が決して予め与えられたものではないと、我々に伝えているように思える。

ただし、民主主義の危機や政治的な分極化は世界各地で起きており、ブラジルや米国では顕著だと言える。『I’m Still Here』がブラジル映画として米国アカデミー賞を初受賞したことで、ブラジルでは軍事政権や民主主義に関する議論がマスコミやSNSで活発化した。だが、ボルソナロ前大統領の裁判を前にキリスト教福音派などが開催した支持者の集会には、前回より多くの人が参加したとされ、そこにはブラジル国旗より大きい巨大な米国の星条旗が掲げられた。

ブラジルはじめ世界を取り巻く現在の情勢は、非常に厳しいかもしれない。だからこそ、平和が決して予め与えられたものではないというメッセージを、ブラジルや日本だけでなく全世界の人々が『I’m Still Here』から受け取り、平和や幸せな日々が人々の行動により持続することを願うばかりである。