台湾有事をめぐる高市早苗総理の発言に、中国が反発を強めている。日本産水産物の輸入を事実上停止する姿勢を示し、北京にある日本料理店ではここ1週間で予約全体の約半分にあたる40人分のキャンセルも出た。さらに中国側は、中国人に対して日本への自粛要請を出した。中国外務省は、日本が中国との関係を悪化させ、在日中国人の安全に重大なリスクをもたらしているとも主張する。

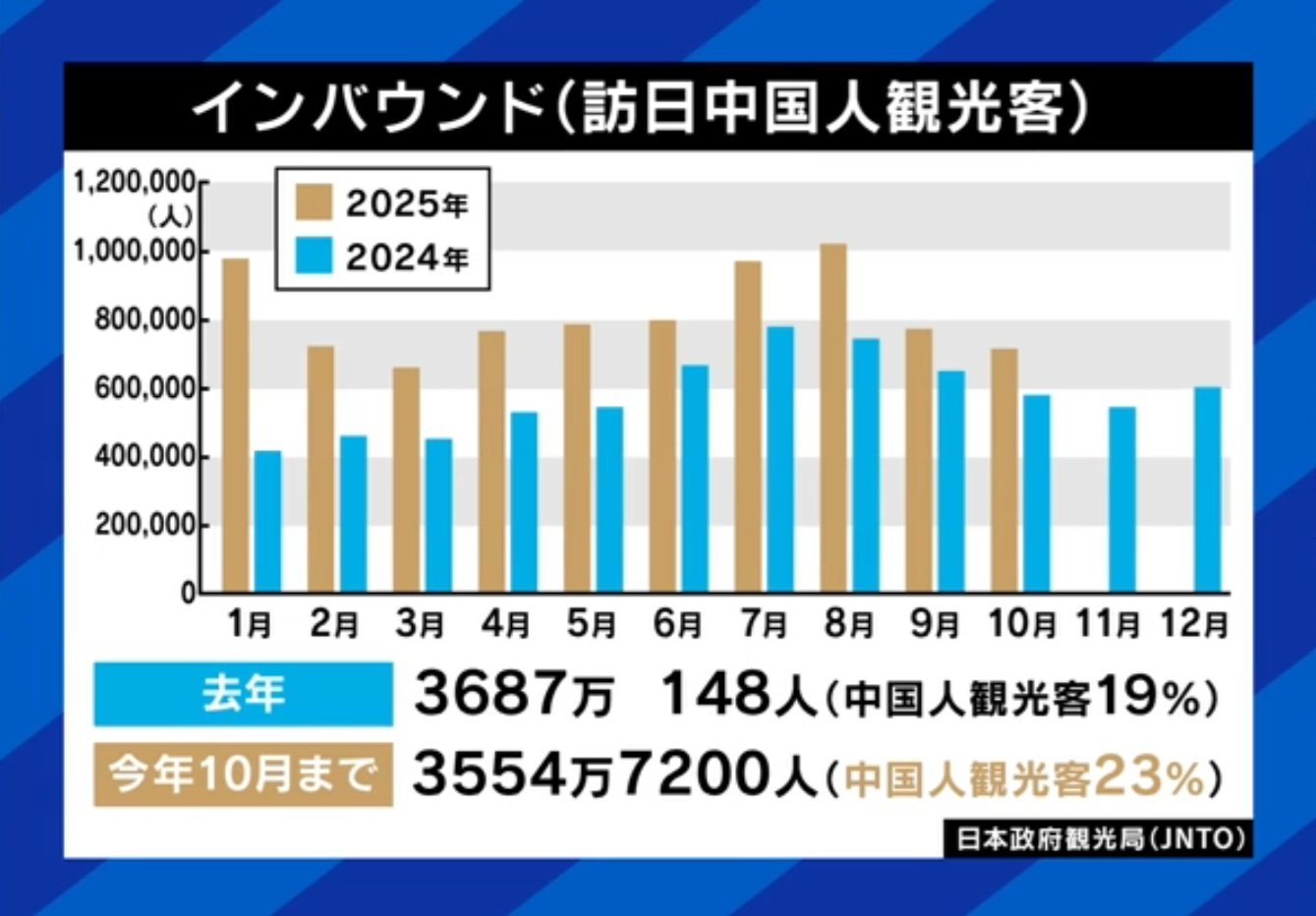

訪日外国人の約2割が中国人観光客とされ、香港メディアでは中国政府の要請以降、中国の航空会社で日本行きチケットの50万枚近くがキャンセルされたとも報じられた。この渡航自粛で、日本の経済的損失や約1.8兆円という試算もある。「ABEMA Prime」では、中国人観光客などと多数受け入れている飲食業・観光業関係者から、悪化する日中関係の影響を聞いた。

■宿泊施設全体の価格減につながる可能性も

大阪・神戸などで飲食店展開するあじびるグループ代表・本岡玲二氏は、中国人観光客が減ることの影響を率直に語る。「香港や台湾の方がいて、中国本土の方なのか区別はつかないが(客の)30%が中国人だと言っても過言ではない」と、売り上げに占める割合を明かす。

また、インバウンド関連の仕事も手掛ける本岡氏は、これからさらに影響が拡大していくと懸念する。「12月はインバウンド的にはもともと静かな月。日本の内需が増えるので、12月にインバウンドが減っても感じにくい。懸念材料は来年の旧正月、つまり2月だ。この旅行を決定していくのが12月や1月。これからキャンセルが出てくると思うが、その影響が来年2月に出てくる気がする」と、2月に向けて渡航プランを組み始めるまさに今、渡航自粛要請が出たことが重大だと訴えた。

さらには高市総理の発言をきっかけに、急速に日中関係の緊張感が走った流れについても「政治のことはさておいて(顧客減に)直面している飲食店としては、ちょっと勘弁してほしい気持ち」と思いを吐露した。

民泊簡易宿泊所業組合代表を務める榊原啓祐氏は、民泊に限らず宿泊業全体の価格低下につながる可能性も指摘する。「(宿泊業でも)中国の方のキャンセルがちらほら出始めている。関東は欧米系の方の予約が多いが、関西はアジア系の方が多い。特に関西圏が影響を受けやすいのでは」と、エリアによって影響の差が出ると予測する。

宿泊業全体では、観光客の中国人が占める割合は20%とも言われるが、民泊関連では7〜8%だという。ただし「他の施設の予約が減って空室が出れば、たとえばホテル側で値段調整が入り、全体的な価格が下がるリスクがある」と語り、ホテルや旅館よりもリーズナブルに泊まれることが魅力である民泊のコストメリットが下がってしまうことも懸念した。

リディラバ代表・安部敏樹氏も、観光業における価格の下落は、利益の減少に直結する問題だと注目する。「中国の経済もよくないので、あまり自国の経済にマイナスになることをしたくない。日本に旅行に行って、日本にお金を落としている人たちがいるので、これを国内に戻したいのではないか」とし、さらに「中国から人が来ない、需要が減るというのはかなりマイナス。というのも1人当たりの売り上げではなく、1人当たりの粗利が大事なのであって、その利益を確保するには需要が大事。需要が大きいものに対して供給が少ない、たとえば宿の値段が5000円だったものが1万円になれば、5000円はそのまま利益。だから需要が小さくなるのはマイナスだ」と解説した。

ただし、さらに引いた視点で見た場合、中国に頼らない道を進むことのメリットも指摘する。「半導体のサプライチェーンも今は米中で分かれているが、むしろアメリカ側にしっかり張った場合、米中対立の中で一番利益を得る可能性があるのは日本かもしれない。その意味で、あまり中国に頼らず粛々とやっていくのもいい」。

■中国への依存度を下げ、リスク分散は必須か

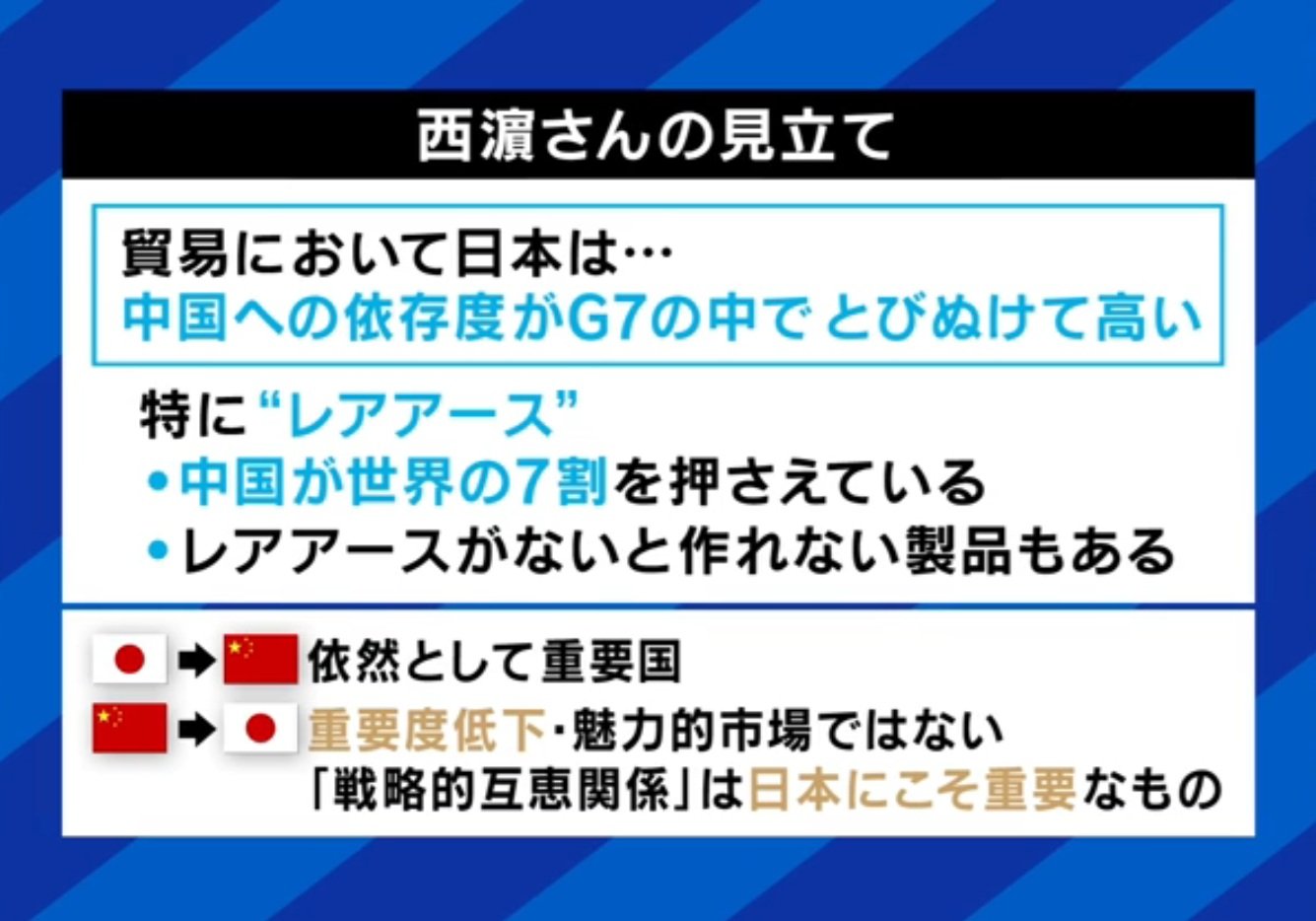

現在、中国への依存度はどれほどのものか。第一生命経済研究所主席エコノミスト・西濱徹氏は、日本が中国からの輸入に頼っているものの多さを語る。輸入シェアが50%以上に達している品目数を見ると、日本は1406品目を中国から輸入。2番目のアメリカが252品目であることを見ると、格段に多い。「おもちゃ、服なども中国の輸入が5割を超えている。中国に過度に依存している状態をばらけさせておかないと、何かあった時に問題がすぐに出る。やはりリスクも低減し、自由貿易も維持しながらバランスをいかに取っていくのかが重要だ」と、依存度を下げる重要性があるとした。

またかつて、尖閣諸島を巡る問題で、中国が一時的にレアアースの輸出制限を行ったことを例に出し「その時に、日本の製造業にも相当痛みはあった。これも調達先を分散化させておくことが非常に重要。(調達先が)オーストラリアなのか、もしくは日本国内でも取れるのか。いろいろと分散化した環境を作るべきだ」と述べた。 (『ABEMA Prime』より)