20日、愛子さまはラオスの古都ルアンパバーンにあるラオ・フレンズ小児病院を訪問された。薬草や祈祷師に頼ることもあるなど、医療レベルや考え方が大きく異なるこの地域で、医療に対する理解や技術の発展に貢献してきた日本人女性がいる。

(ANNバンコク支局 金井誠一郎)

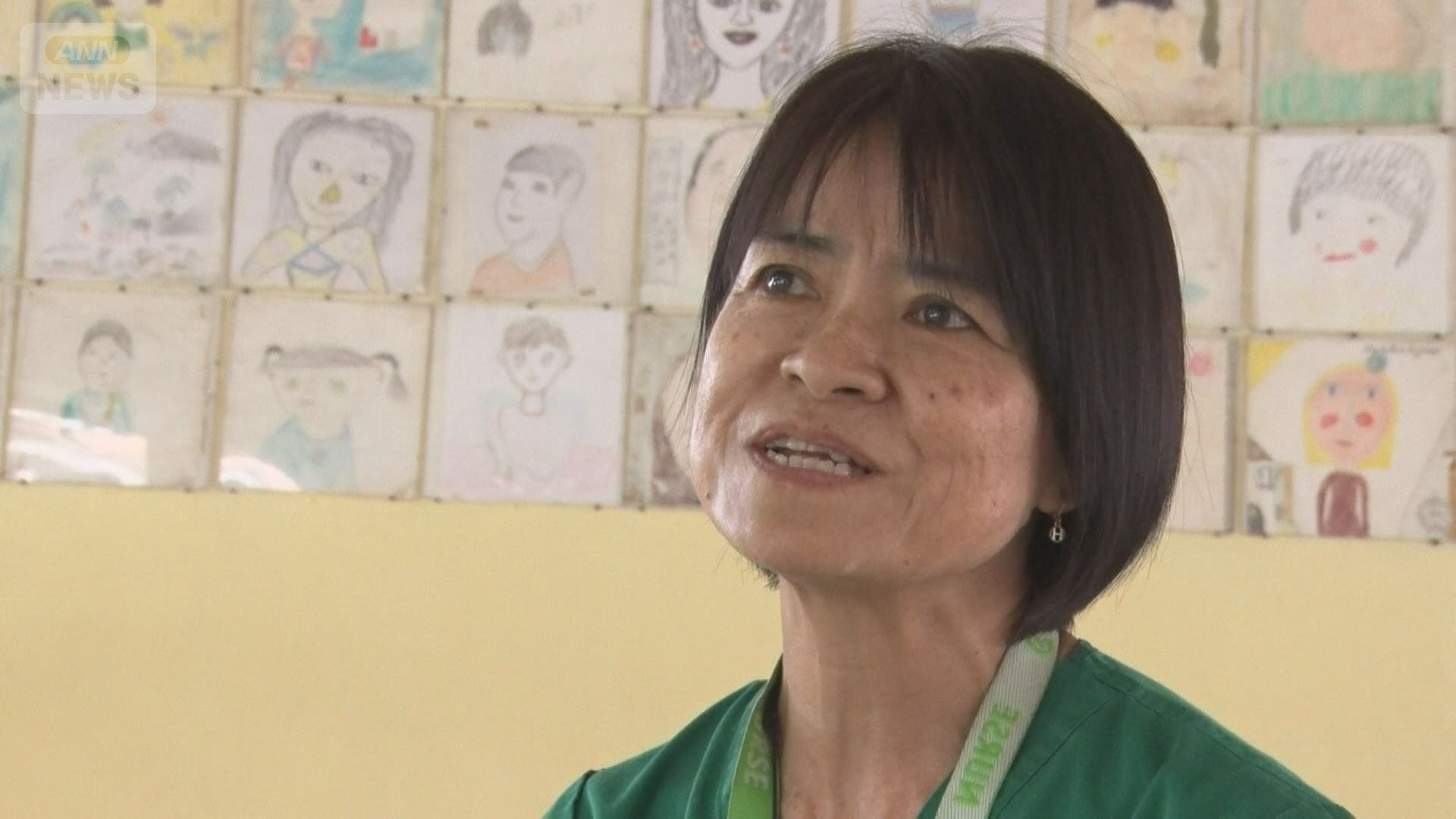

ラオ・フレンズ小児病院で働く1人の女性

町全体が世界遺産に指定されている古都ルアンパバーン。寺院や博物館などを訪れた後、愛子さまが向かわれたのが、町の中心部から少し離れた場所にあるラオ・フレンズ小児病院だ。愛子さまの御訪問を待ち受けた患者の子どもたちや医療関係者らの中に1人の日本人女性がいた。赤尾和美さん62歳。病院は、日本のNPO法人などによって運営されているが、彼女はその日本のNPO法人の代表でありながら、この病院の看護師でもある。

医療が遠い”ラオスの現実”

2014年に建設が始まり、2015年に完成・開院したラオ・フレンズ小児病院。現在この病院は、15歳までの子供たちに対して無償で医療を提供する地元でも極めて貴重な存在となっている。10年以上、赤尾さんはラオスの医療の現状や変化を目の当たりにしてきた。

これが、首都ビエンチャンがある南部に比べ、医療レベルが高いとは言えなかった北部側の地域の当初の印象だという。

この病院のオープン前は隣接する県立病院の小児科が地域の子どもたちに医療を提供する役割を担っていたが、当時、1日の患者数は20〜30人。しかし、現在は100〜150人と5倍に増えている。4つの診察室のほか、ICUや入院病棟も設置されているこの病院には多くの子どもたちが訪れているが、開院当時の状況は大きく違ったという。とにかく「医療が遠い存在」なのだという。

赤尾さんがその状況を説明してくれた。

まず、第一に物理的に距離があり、さらに費用がかかることにハードルがある。というのも、「1日農作業を休んでいくということが生活、生きることに関わっていく」首都ビエンチャンを除く農村部の現状である。

さらに、医療を遠い存在にしているもう1つの大きな理由がある。それが「医療に対する価値観・考え方」だ。「祈祷師さんに頼もう」「薬草を使おう」という日本とは違った選択肢。中には「亡くなっても新たな人生を歩める」と生まれ変わりを理由に、医療行為を拒む人もいるという。

たとえ病院に足を運ぶようになっても、ハードルはある。ラオスの一部地域では、時計の概念を持たずに生活している人たちがいて、そういった人たちは「12時間に1回薬を飲んでください」と言っても理解ができないのだ。

それでも、「病院の存在を知る人が徐々に増え、患者数が増え、信頼関係ができてきた」と話す赤尾さん。取材した日も入院ベッドはほぼ満床、ICUにはトラクターから落ちた子どものけがの緊急対応が行われ、多くの親子が病院を出入りするなど少しずつではあるが、地域の人たちの意識は確実に変わってきていた。

なぜ東南アジアで?赤尾さんの”目標”

赤尾さんが東南アジアの病院で働いた初めての場所はラオスではない。ラオスで働く前は同じNPO法人が運営するカンボジアの病院で働いていた。

日本で看護師免許を取得した赤尾さんはまず6〜7年間日本で働いた。その後、アメリカ・ハワイにわたり、免許をとって再び現地で7年ほど働いたという。そこからカンボジアに渡り、15年ほど働いた後、ラオスに移り約11年になるという。

現在、この病院では、およそ200人のスタッフのうち95%以上がラオス人で外国人はわずか8人。当然、日本人は赤尾さん1人だ。

なぜ、医療レベルは決して高くなく、生活水準も日本やアメリカとは違う場所で働くのか。

赤尾さんは困難も多い現場で働く理由についてこう語る。「基本的に現地に引き渡していくのがゴール」。これが赤尾さんの目標だ。

開院当初は、3割が外国人だった病院のスタッフもこの10年で卒業していき、部長やマネジャーもラオス人が増えてきている。「もうちょっと。お金をどう調達するか、運営をどうするか、どう組織として良いチームにするかあと10年かかるかな」。赤尾さんは笑顔でこう話した。

日本のプリンセスへの”反応”

これまで長く東南アジアの医療発展に従事してきた赤尾さん。上皇さま、そして秋篠宮さまにも会った経験がある。そして、今回の愛子さまのラオス御訪問を知り、ひそかに期待を寄せていたという。

「皆さんラオスってどこだろうって調べてくれると思うし、ちょっとでも目を向けてもらえるならすごくいいなって思ってます」

愛子さまに伝えたいこともあるという。

周りのラオス人たちも同様に期待を寄せている。

愛子さまの御訪問を終えて

そして迎えた11月20日。愛子さまが病院に到着された。

緊張した表情の患者のラオス人の子供たちがプレゼントともに愛子様を出迎えた後、赤尾さんが病院を案内した。御訪問の後、赤尾さんはその様子を話してくれた。

愛子さまは赤尾さんに「文化が融合するということにために尽力することは大変なことですね」と声をかけられたという。

今日も日本から遠く離れた東南アジアのラオスで働く赤尾さん。目標を達成した時、その次にどこに向かうのかはまだ決まっていない。