2025年のノーベル賞で、日本は10年ぶりとなる「ダブル受賞」を果たした。生理学・医学賞に大阪大学の坂口志文特別栄誉教授(74)、化学賞に京都大学の北川進特別教授(74)。2015年の大村智氏と梶田隆章氏以来の快挙だ。しかし、10月の受賞発表後から、坂口氏と北川氏が繰り返し強調していたのは「基礎研究への支援拡充」だった。

(ANNパリ支局 神志那 諒)

10年ぶり快挙 坂口氏と北川氏が訴えた「基礎研究」の重み

ストックホルムで、授賞式と晩餐会から一夜明けた12月11日に開かれた両氏の記者会見。坂口氏は、日本の研究環境について、「日本では基礎研究に対する支援の厚みが、昔と比べて薄くなってきている」。北川氏は、研究のスケジュールについて、「基礎研究は非常に時間がかかる。ノーベル賞受賞は(研究を開始してから)20年後以降になる。だからこそ息の長い支援が必要だ。“ノーベル賞を取って騒いで終わり”では(科学は)成り立たない」。2人の言葉には、日本の科学の未来への危機感が表れていた。

20年以上前の研究が世界を動かす

坂口氏が世界的に評価されたのは、免疫反応を抑える「制御性T細胞(Treg)」の存在と、その役割を明らかにした研究だ。1990年代当時、免疫を抑制する細胞が生体に不可欠だという考えは広く受け入れられていなかった。それでも基礎免疫学の研究を重ねた結果、自己免疫疾患やアレルギー、がん治療などへの応用の可能性につながり、免疫学の常識を大きく変えた。

北川氏が開発した多孔性材料「金属有機構造体(MOF)」の研究も、同じような道をたどる。1990年代後半から続けてきたのは、物質の構造や性質そのものを探る、極めて基礎的な材料研究だった。12月7日のANNの単独インタビューで北川氏は、1997年に論文を発表した際、「構造体なので家に例えると、“石や木はおろかダンボールよりも不安定だ”“構造が綺麗に見えるだけで使えない”と言われた」と振り返った。

それから30年近く。二酸化炭素の回収や、空気中から水分抽出などへの応用が現実味を帯びてきていて、地球温暖化など国際的な環境問題、人類全体の課題を解決に導く切り札として期待されている。

米中との差が拡大 日本の基礎研究支援

基礎研究の価値は、すぐには見えにくい。青色LEDや量子力学、mRNAワクチンも、研究が始まった当初は、すぐに社会で役立つとは考えられていなかったという。しかし、何十年にもわたる基礎研究の積み重ねが、結果として社会や産業のあり方を大きく変える技術へとつながった。

目先の成果や短期的な実用性だけでは測れない。こうした考え方は、各国の基礎研究への投資の姿勢にも表れている。世界最大の研究投資国であるアメリカは、2022年時点で、基礎研究だけで年間約20兆円を投じている。中国も近年、基礎研究への投資を急速に拡大している。2024年は前年比10%超増の年間5.5兆円規模だ。

これに対し、日本の基礎研究費は、総務省が12月12日に発表した「科学技術研究調査」によると、年間およそ3.1兆円(2024年度)で、前年比5%増にとどまる。物価上昇率も加味すると、金額でも伸び率でも、米中との差が広がっているのが実情だ。

記念講演に中国・韓国の若者

授賞式を控えたノーベルウィーク。坂口氏と北川氏は、それぞれ一般市民を対象にした記念講演を行った。会場には日本人の聴衆が少ない。一方で、中国や韓国の若い研究者や学生の姿が多く見られた。坂口氏の講演を聞きに来ていた、カロリンスカ研究所に在籍する日本人研究者は、「この研究所には、特に中国からの留学生や研究者が非常に多い」と話した。

カロリンスカ研究所は世界有数の名門医科大学で、生理学・医学賞の選考権を、ノーベルの遺言で正式に付与されている。中国は、将来のノーベル賞での“覇権”を目指して、ノーベル賞と関係の深いカロリンスカ研究所に、国家戦略的に研究者や学生を送り込んでいるのではと感じた。講演や記者会見の会場では、今回は自国の受賞者はいないにもかかわらず、個人でSNSなどで活動しているとみられる20〜30代の中国人ジャーナリストの姿も目立っていた。

物理学賞受賞3人の講演会場では、中国人の若者が自撮りしながら、「3人全員がカリフォルニア大学の出身なんだ。カリフォルニア大学に在籍している私も、ある意味、同窓だね」と誇らしげに語っていた。若いうちから最先端の科学に触れる。アジアのライバル国の科学、そしてノーベル賞への関心の高さが伺えた。

「日本が科学技術立国を掲げる以上、若い人たちが科学に接することが重要だ」。坂口氏は、こう指摘する。資金面だけでなく、子どもたちが科学に触れる場や、挑戦できる環境をどう整えるのか。それもまた、基礎研究に進むきっかけに繋がる重要な要素だ。

今回の取材では、ノーベル賞を巡る欧米とアジアの“温度差”も感じた。特に日本との差だ。10日の晩餐会から戻って来る受賞者のコメントを求めて、滞在先ホテル前で深夜に待っていたのは、日本メディアだけだった。日本では、今も受賞者本人の言葉や人となりに強い関心が向けられる。ノーベル賞に寄りすぎない「日本の科学」についての報じ方についても考えさせられた。

20年後の日本の科学をどう支えるか

「“親方日の丸”で自動的に資金が出ると思わず、自分の研究をアピールして、自ら資金を獲得する姿勢も必要だ」。坂口氏は、政府への要望とともに、若手研究者へのメッセージも添えた。

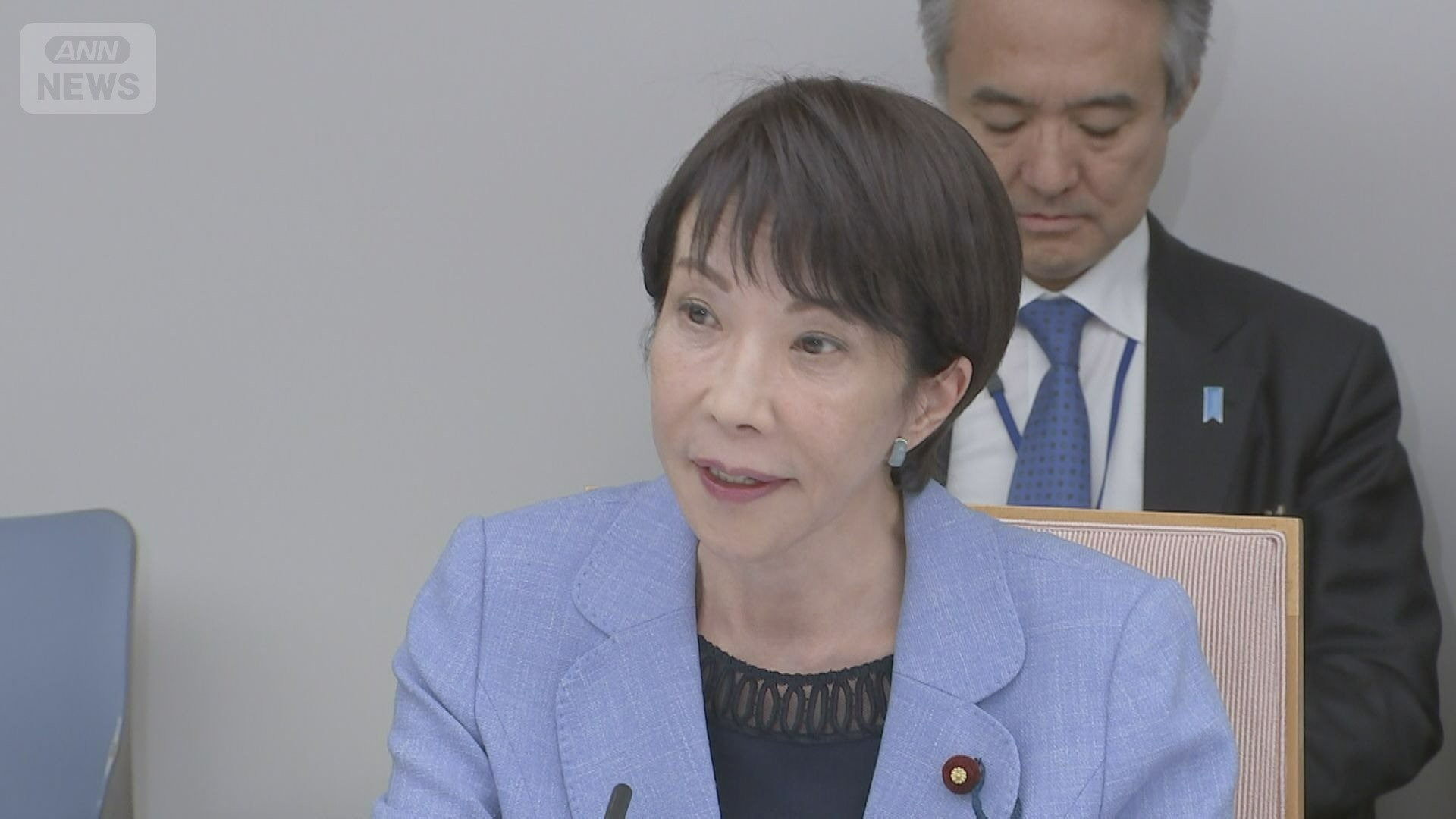

政府は11月28日、首相官邸で「総合科学技術・イノベーション会議」を開いた。高市早苗首相は、年度内に策定する「科学技術基本計画」を巡り、基礎研究への投資を大幅に拡充する方向で検討を進めるよう指示した。

大学や公的研究機関の研究基盤の強化、若手研究者の安定的な支援などが重視される見通しだ。坂口氏や北川氏が訴える「息の長い支援」とは、単に資金を増やすという話ではない。成果が出るまで何十年もかかる研究を、社会全体でどう支え続けるかが問われている。

坂口さんと北川さんの受賞は、20年以上前に始まった研究の結果だ。20年後、30年後のノーベル賞につながる研究を育てるのは、“いま”に他ならない。