小泉進次郎農水大臣が主導した、5キロ2000円目安の備蓄米販売。大臣就任から10日で店頭に並ぶスピード販売だが、その舞台裏を探る。石破政権内では、これまでの備蓄米放出をどのように見ていたのか。そして今回の対応は、高止まりしているコメ価格全体に、どこまで影響を及ぼすのか、関係者の予測を交え分析する。

1)政権内でも“前大臣時の随意契約”問題視…“小泉流”備蓄米販売へ

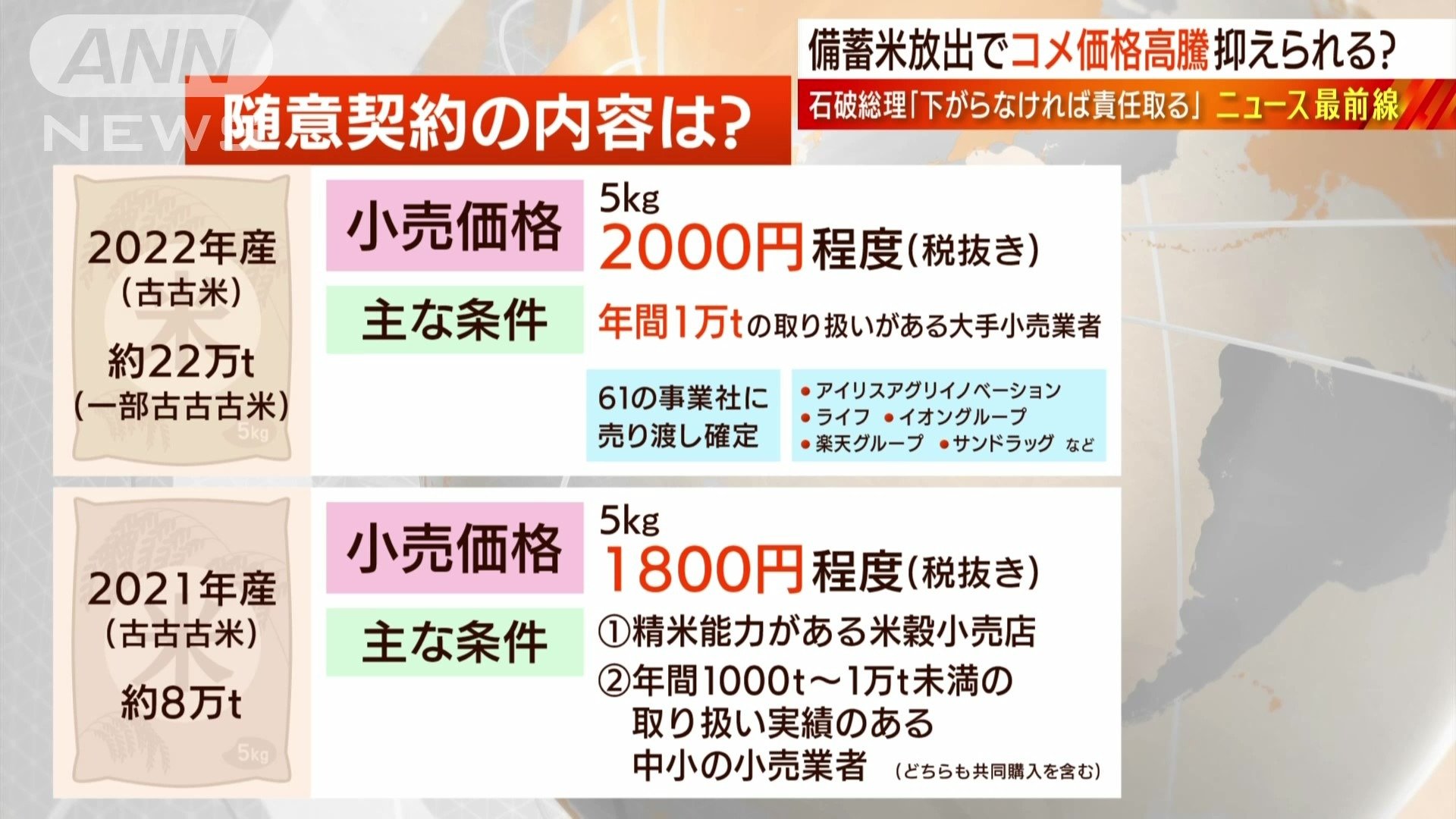

小泉大臣の就任後、備蓄米の放出は競争入札から随意契約に切り替えられ、5月26日には2022年産の「古古米」の随意契約の受付を開始。5月31日には店頭に並び始めた。

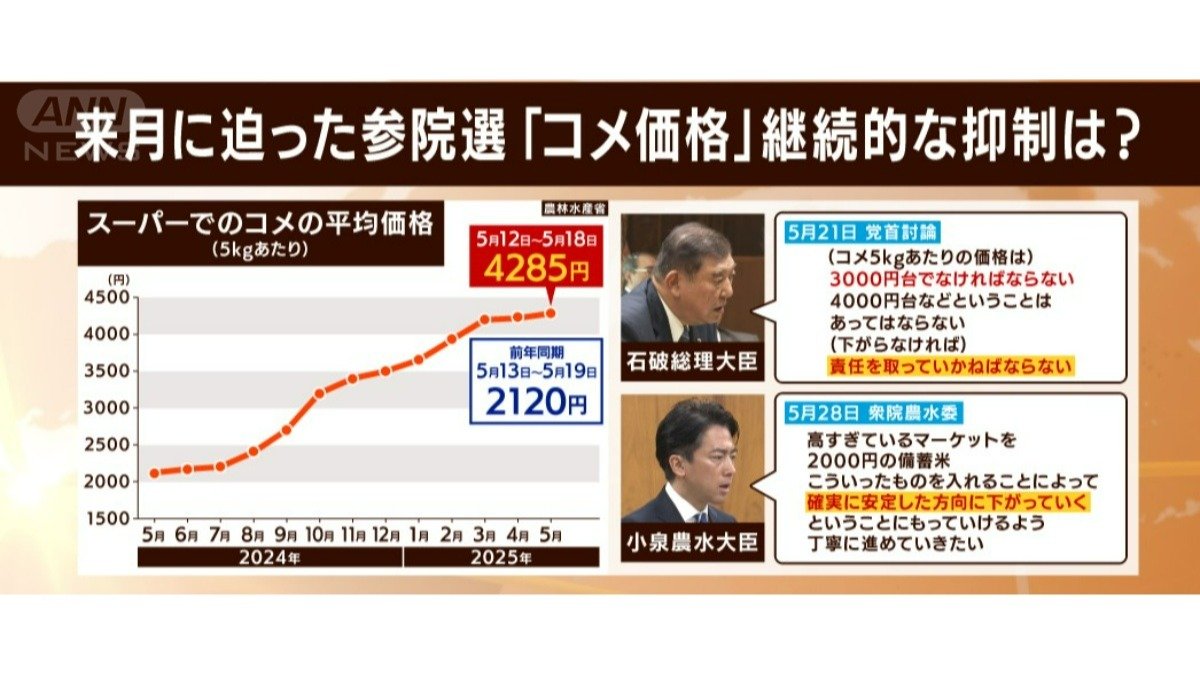

石破総理を直接取材してきた鈴木哲夫氏(ジャーナリスト)は、石破氏がコメ問題の対応に強い意気込みだと指摘する。

きょう(6月1日)石破総理と直接連絡を取った。これまで石破総理は、“石破らしさ”を打ち出せず苦しんできた。実は石破氏は、農水大臣だった時代から農業改革に意欲的。GW明けの5月11日に直接話した際も「コメは絶対やる」と意志は強かった。きょう話した中でも、本当はやりたかったこと、地方創生などの“石破らしさ”にコメも加えたいと。これに全力をかけているが、本当にやり切れるかはこれからで、プレッシャーも大きい。

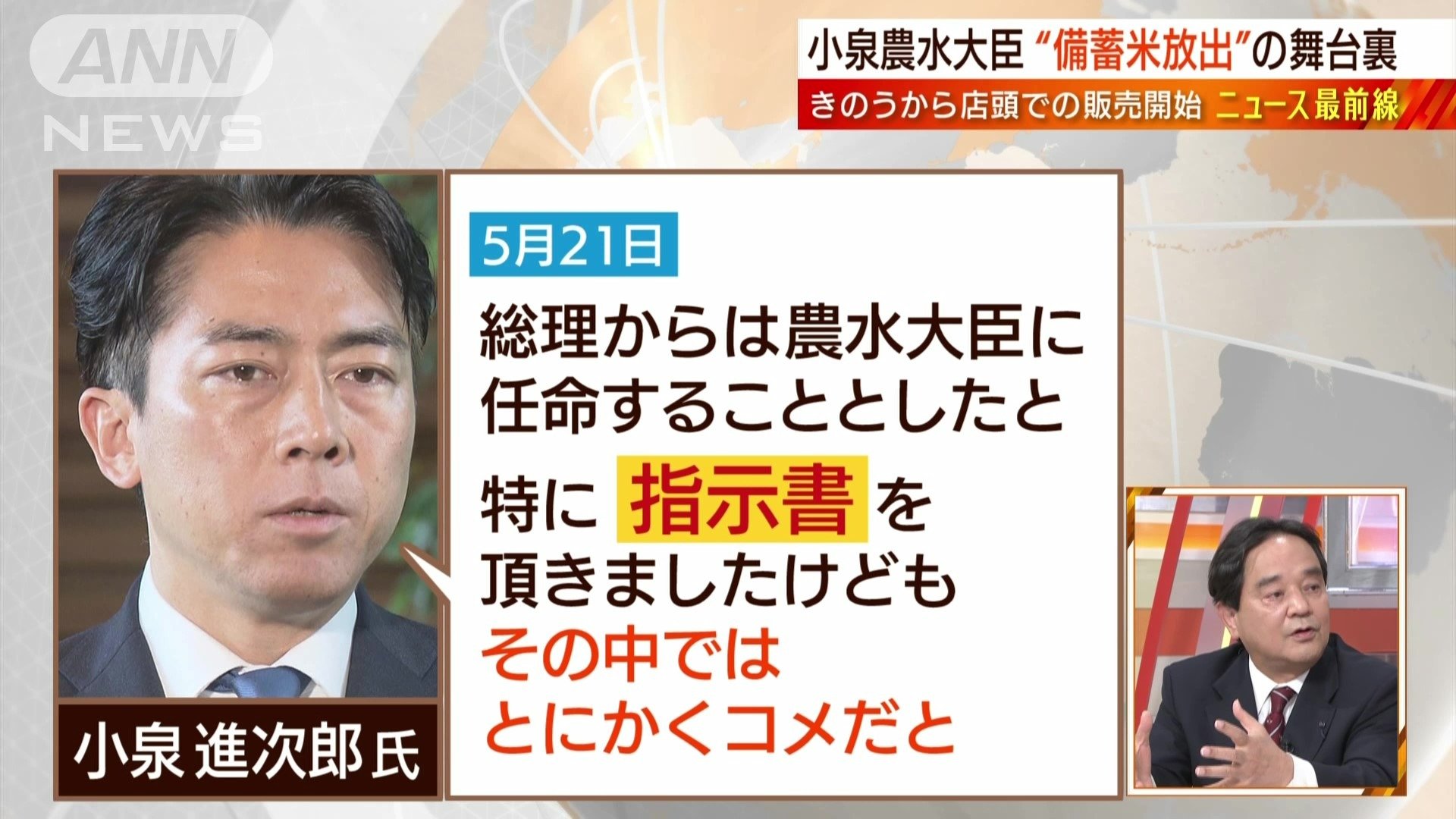

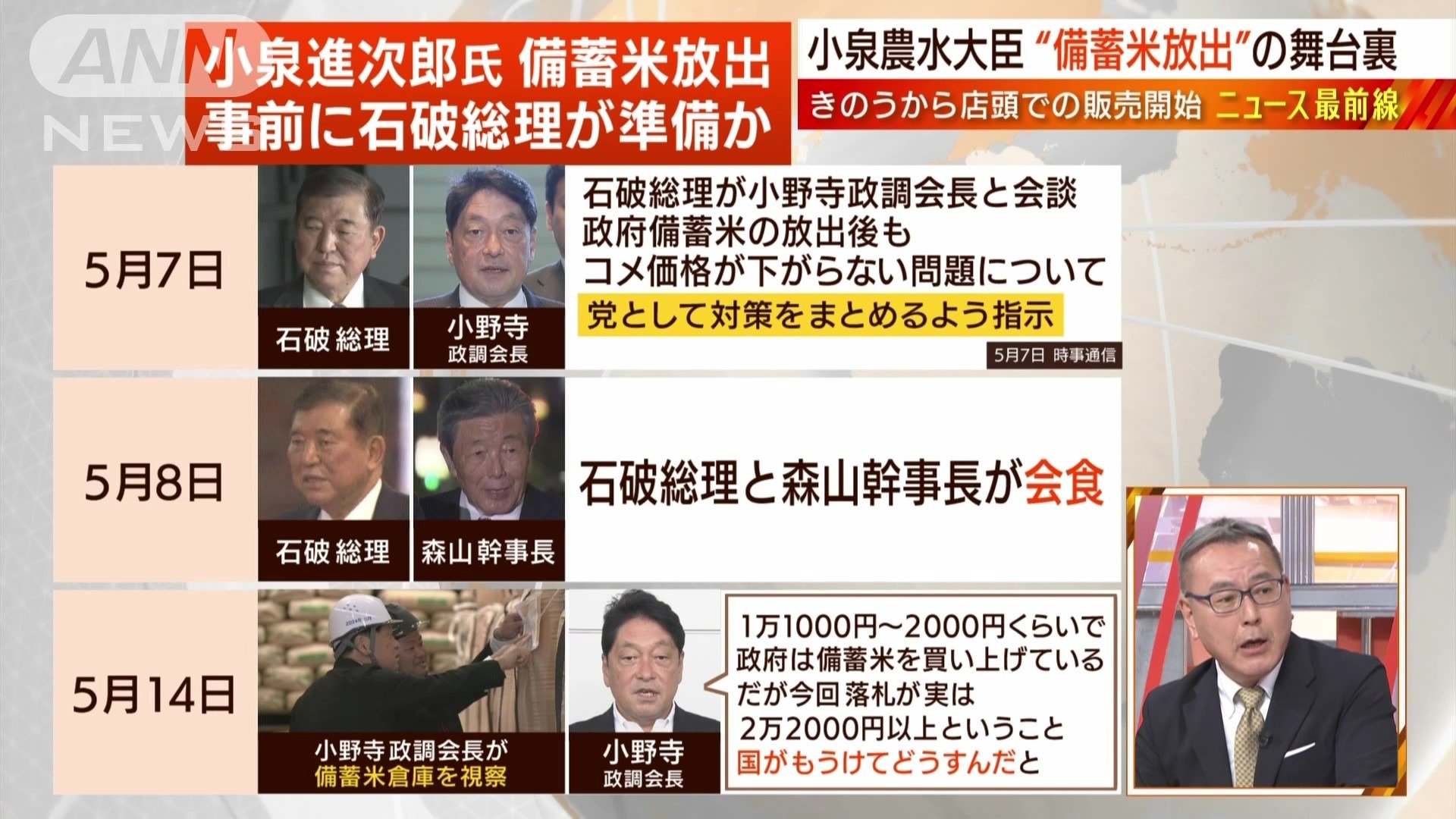

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は、小泉大臣は「すごい勢いで動いている」と評価しつつ、小泉大臣“就任前”の政権内の動きを以下のように解き明かした。

政治は結果がすべて。5キロ2000円あるいは1800円にしたことは率直に評価していい。あえて“劇場”に例えるならば“小泉劇場”の前に“江藤劇場”があった。脚本・シナリオは“一般競争入札”。江藤拓農水大臣(当時)は3月に備蓄米を出したが、国が買い入れた価格よりも高く卸売業者に売り渡したことで、官邸では「そんなのはおかしい。消費者に届く価格が高くなる。どうして随意契約にできないのか」と声が上がった。石破総理も強い問題意識を抱いたが、江藤氏や農水官僚は、原則として競争入札だと主張。そこで財務省に聞くと、財務官僚は「原則はそうだが、例外的に随意契約にもできる」とのことだった。

石破総理は3月28日の参議院の予算委員会で、食料品の消費減税に含みを残していた。しかし、その後、消費減税は代替の財源がなければ難しいと判断。ガソリンが少し下がる方向性も見えてきたので、コメの値段も何とかしなくてはならないと考えた。

ところが、シナリオも主役も江藤氏では動かない。5月7日、小野寺政調会長に、何とかして随意契約に持っていくよう、党での検討を指示した。小野寺氏は、財務省から「例外措置であれば随意契約ができる」という証文をもらい、5月14日に埼玉県の備蓄倉庫の視察をした際、「国が儲けてどうすんだ」とメディアの前で発言。ここで初めて、舞台のシナリオと脚本が入れ替わった。依然として江藤氏は「随意契約はできない」と発言していたが、その後本人が舌禍事件で降板した。

5月21日に小泉大臣が就任する前から、脚本・シナリオについては、石破総理や小野寺氏、森山裕幹事長も含めて下地が作られ、最後のスポットライトを浴びるところに小泉氏が登場した流れだ。

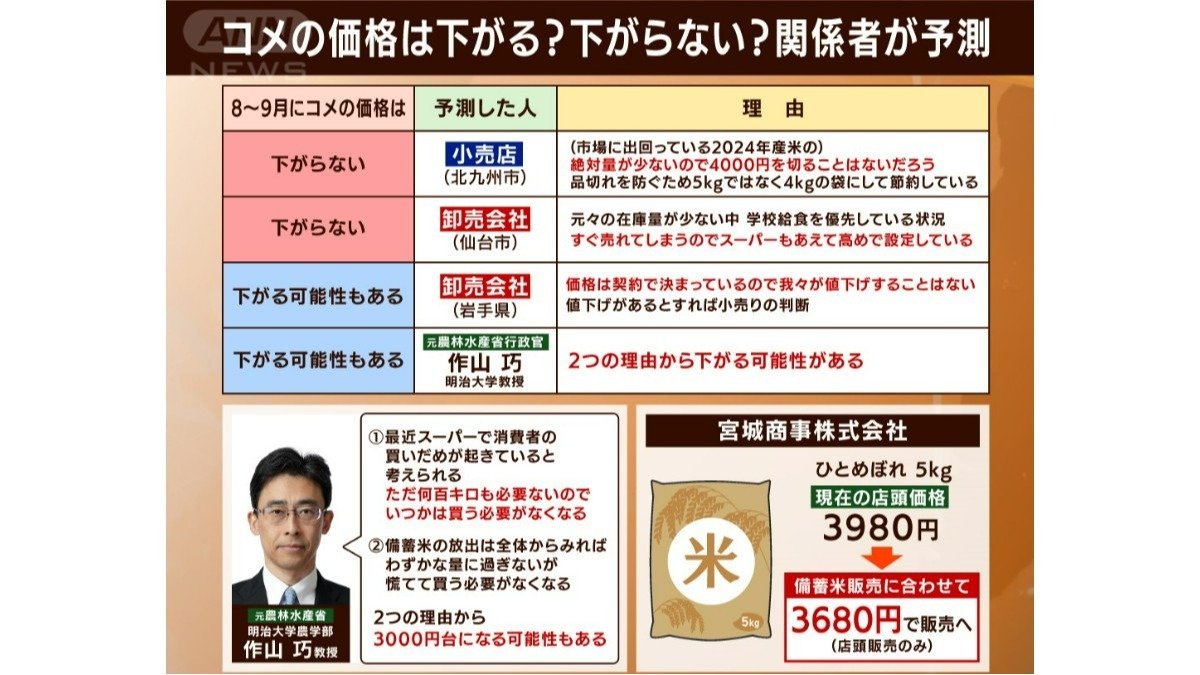

2)コメ価格全体の引き下げにつながるか? 関係者が予測すると…

備蓄米の放出は、コメ価格の継続的な引き下げにつながるか。番組では、関係者の予測を独自取材した。

北九州市の小売店は「市場に出回っている2024年産米の絶対量が少ないので4000円を切ることはないだろう。品切れを防ぐため5キロではなく4キロの袋にして節約している」と回答。さらに仙台市の卸売会社も「元々の在庫量が少なく学校給食を優先している状況。すぐ売れてしまうのでスーパーも敢えて高めで設定している」と回答し、「下がらない」と予測した。

一方、岩手県の卸売会社は「価格は契約で決まっているので我々が値下げすることはない。値下げがあるとすれば小売りの判断」と述べ、小売店がセールなどの自己判断で下げる可能性を指摘。さらに元農林水産省の作山巧氏(明治大学教授)は、1)現在起きている、スーパーでの個人の買い貯めはいずれ収束する、2)備蓄米が出回り慌てて購入する必要もなくなると、2つの理由を挙げ3000円台にまで下がる可能性もあると述べた。

「価格は下がらない」との予測で指摘される“コメ不足”について、鈴木哲夫氏(ジャーナリスト)は、国がコメの流通の全体像を把握する必要性を指摘。

“足りない”というより、“どこにどれだけあるのかわからない”状態だ。原則として精米で20トン未満の、米穀の出荷や販売は届け出不要なため、流れが把握できていない。実際に調査をした立憲民主党議員によると、ある建設会社の倉庫を視察したところ、コメがいっぱいあったと。備蓄の理由を尋ねると「今どんどん価格が上がっているので、もう少し上がったら出す」と。コメの流通先と量のデータの透明化を行い、把握できるよう改革が必要だ。全体量が把握できれば、融通するなり次の政策を打つこともできる。

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は、今後のコメの価格は、関税なしで輸入できるミニマムアクセス米の存在も勘案する必要があると指摘した。

備蓄米は90万トン程度。江藤氏が大臣のときと合わせると、これまで60万トンぐらい放出されて、残りは30万トンだ。日本全体の米の1カ月の消費量が約50〜60万トンとされるので、今ある銘柄米と合わせて消費されると、イメージ的にはお盆前後には備蓄米がなくなる。ところが取材したところ、ミニマムアクセスのカルフォルニア米が、20万トン程度倉庫にあるらしい。さらに、この秋の2025年産米は豊作が予想されており、40〜50万トンは増えるのではと。それが入ってくれば備蓄に回すことができる。損切りしても高いものを売ってしまおうかとか、もう少し待とうかなど様々な判断があるはずだ。カリフォルニア米も含めて、今後の備蓄米の出し方により価格は上下に振幅する。

3)小泉大臣の起用は農政改革も視野か 問われる日本の“取り組み”

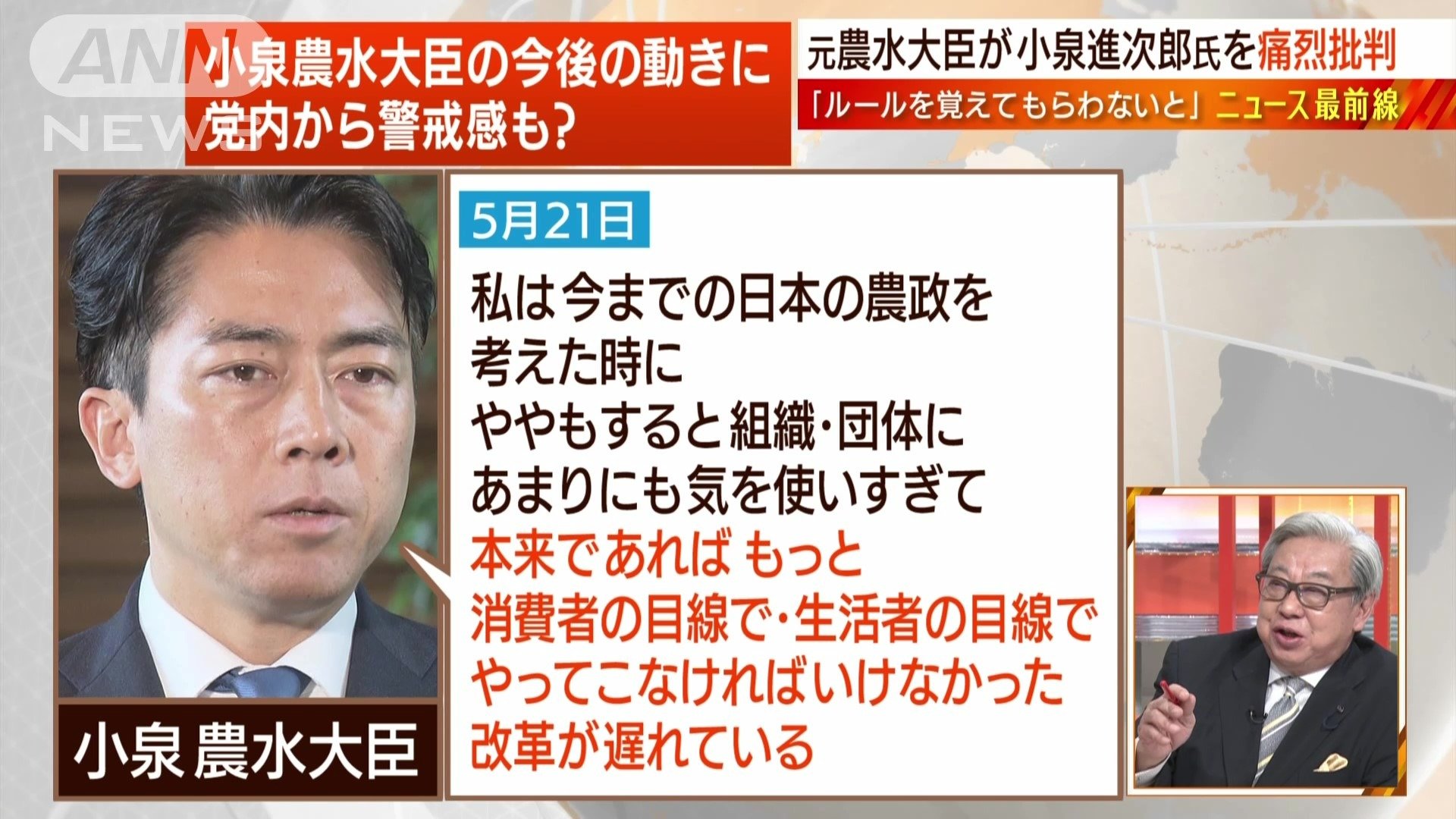

“令和の米騒動”は何をもたらし、どのような帰結を迎えるのか。久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は、小泉氏の起用は今後の農政改革も見据えての選択であると指摘をする。

小泉農水大臣の起用は、参院選に向けて訴求力をもって世論にアピールし、世論を味方につけて農水族や農水省を牽制したいという大きな流れがある。私の取材では、石破氏の頭の中には、「2名の農水族」「小泉氏」「石破氏に近い人物」の少なくとも4名の候補者が上がっていた。最終的には、将来的には海外輸出を目指す、あるいは転作奨励金を止めて増産・集約化していくという石破氏と、政策の方向性や考えが一致しており、発信力と知名度もある小泉氏に決まった。選挙というのは実績と将来への期待と夢。この後どうするんだ、ということが問われる。

“令和の米騒動”は日本の農業政策全体を見直す契機と、熱く説くのは鈴木哲夫氏(ジャーナリスト)だ。

安全保障上、日本はもっとコメを作っていい。もし戦争が起きたら自国でものを作らなくてはいけない。生産拡大が価格低下につながり農家が困窮しないよう、農家の個別所得補償もセットで考える必要がある。いいコメはもっと海外にも売ればいい。コメが、戦後からの農業政策を全て考え直すきっかけをくれている。これを活かしたいという想いが石破氏にはあると思う。

備蓄米とはいったい何なのか?何のためにあるのかという概念と、ルール、中身の議論も必要だ。欧州では半年分相当の小麦などを備蓄しているが、日本の備蓄は2カ月持つかどうか。事実関係は未確認だが、中国は数年分の備蓄があるという話しもある。備蓄量についての議論も必要だ。

番組アンカーの末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)も、この半世紀の農政に言及し、問題の根本を考える必要性を説いた。

1995年の食管制度廃止後、転作奨励金でずっとやってきたが、農業というのは大変で、軽く考えてはいけない。農業に就く人が少ないまま、高齢化が起きて、地方が衰退するような状況になり、気がついたら米が足りないという状況が生まれた。これをきっかけとして、食糧安全保障や日本の地方を守るということと、消費者行政をどう組み合わせていくのか、考えていかないといけない。

<出演者プロフィール>

鈴木哲夫(ジャーナリスト。与野党を問わず永田町で築いた豊富な取材人脈を持つ。著書「石破茂の『頭の中』」(ブックマン社)など関連は多数)

久江雅彦(共同通信社特別編集委員、杏林大学客員教授。永田町の情報源を駆使した取材・分析に定評。新著に『証言 小選挙区制は日本をどう変えたか』(岩波新書))

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年6月1日放送より)