参議院選挙が7月3日に公示されますが、選挙について、SNSなどで情報を入手する人が増えています。

ソーシャルメディアを使って、選挙の情報を得る場合に、注意が必要なのがフェイク情報です。

選挙結果への影響も懸念されています。

フェイク情報とどう向き合えばいいのか、みていきます。

■参院選公示 “SNS重視”急拡大 フェイク情報リスクも

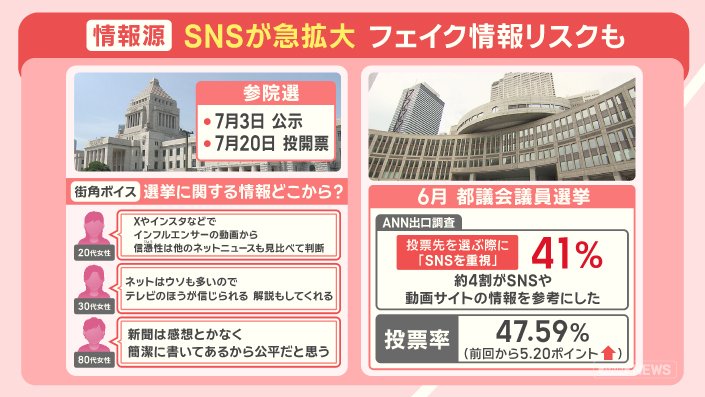

参院選は、7月3日公示、7月20日に投開票です。

街の人は、選挙に関する情報をどこから入手しているのでしょうか。

「Xやインスタなどで、インフルエンサーの動画から。信憑性は他のネットニュースも見比べて判断する」

「ネットはウソも多いので、テレビのほうが信じられる。解説もしてくれる」

「新聞は、感想とかなく、簡潔に書いてあるから、公平だと思う」

6月の都議会議員選挙では、ANNの出口調査で、投票先を選ぶ際にSNSの情報を重視したという人は41%でした。

約4割が、SNSや動画サイトの情報を参考にしたということです。

投票率は、前回から5.2ポイント増え、47.59%でした。

選挙にSNSを活用するメリットです。

「多様な意見や情報へのアクセスが容易に。都市部以外に住む人や、若い世代も候補者の主張・政策を直接知ることができる」といいます。

一方で、デメリットです。

「(1)過激な言説や、正義・悪という対立構図、怒りの感情が拡散しやすい。

(2)選挙後も分断が続いたり、誹謗中傷が絶えない場合も」あるということです。

「さまざまなフェイク情報、真偽不明の情報が急速に広まるリスクも」あるといいます。

ニセ情報や誤情報は、『誰かに教えたい要素』や『感情に訴える要素』が多いと、真実や事実より『6倍速く拡散』すると言われています。

山口准教授が実証実験を行いました。

約4000人を対象に、特定の政治家に関する不利なフェイク情報を提示しました。

その結果、

●非常に支持するという人が、2.1%から1.8%に、

●やや支持するという人が、9.3%から5.6%に、

●どちらともいえないが、33.5%から27.2%になりました。

「特に支持が弱い層の態度が変化しやすかった。この層は非常に人数が多く、わずかなフェイク情報でも、議席数の変動に結び付く可能性がある」ということです。

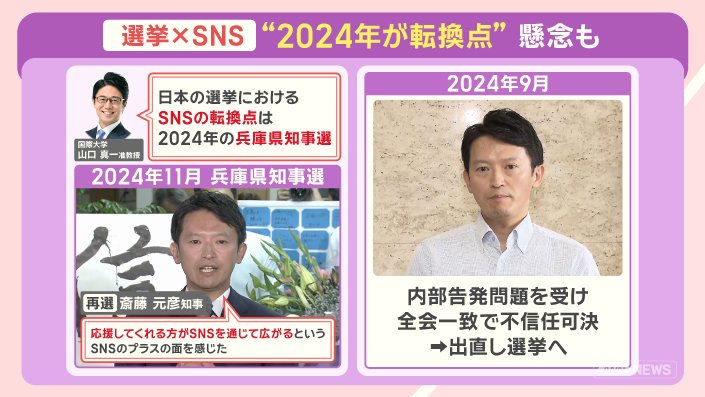

■選挙×SNS 転換点は2024年の兵庫県知事選 懸念も

選挙とSNSの関わりです。

「日本の選挙におけるSNSの転換点は、2024年の兵庫県知事選」と指摘しています。

2024年11月の兵庫県知事選では、斎藤知事が再選しました。

「応援してくれる方が、SNSを通じて広がるという、SNSのプラスの面を感じた」と、話しました。

斎藤知事は、2024年9月、内部告発問題を受け、全会一致で不信任が可決され、出直し選挙になりました。

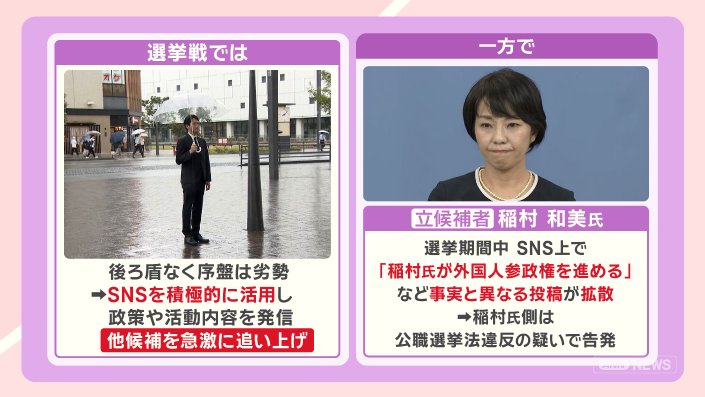

選挙戦では、後ろ盾がなく序盤は劣勢でしたが、SNSを積極的に活用し、政策や活動内容を発信することで、他の候補を急激に追い上げました。

一方で、同じく立候補した稲村和美氏は、選挙期間中、SNS上で、『稲村氏が外国人参政権を認める』など事実と異なる投稿が拡散されました。

稲村氏側は、公職選挙法違反の疑いで告発するということがありました。

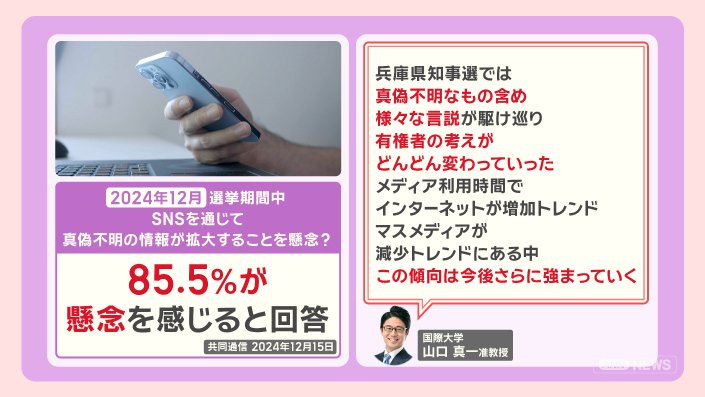

『選挙期間中、SNSを通じて、真偽不明の情報が拡散することを懸念するか』という世論調査では、85.5%が懸念を感じると回答しています。

「兵庫県知事選では、真偽不明なもの含め、様々な言説が駆け巡り、有権者の考えがどんどん変わっていった。メディア利用時間で、インターネットが増加トレンド、マスメディアが減少トレンドにある中、この傾向は今後さらに強まっていく」

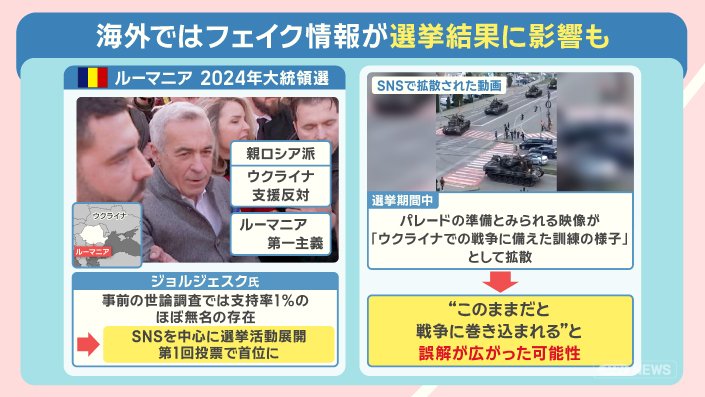

■海外ではフェイク情報が選挙結果に影響も

海外で、フェイク情報が選挙結果に影響したとみられるケースです。

ルーマニアの、2024年の大統領選です。

親ロシア派で、「ウクライナ支援に反対」「ルーマニア第一主義」を掲げるジョルジェスク氏は、事前の世論調査では支持率1%のほぼ無名の存在でしたが、SNSを中心に選挙活動を展開し、第1回投票で首位に立ちました。

いったい何があったのでしょうか。

選挙期間中に、軍用車両が市街地を進むパレードの準備とみられる映像が、『ウクライナでの戦争に備えた訓練の様子』として、SNSで拡散されていました。

これにより、『このままだと、戦争に巻き込まれる』という誤解が広がった可能性が指摘されています。

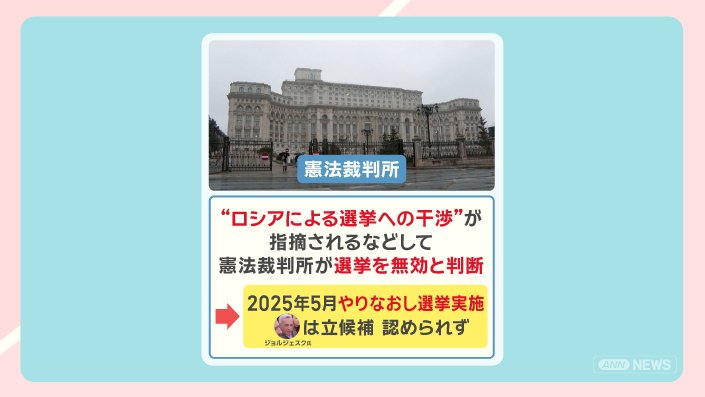

その後、『ロシアによる選挙への干渉』が指摘されるなどして、憲法裁判所が、この選挙を無効と判断しました。

2025年5月、やりなおし選挙が実施されましたが、ジョルジェスク氏の立候補は認められませんでした。

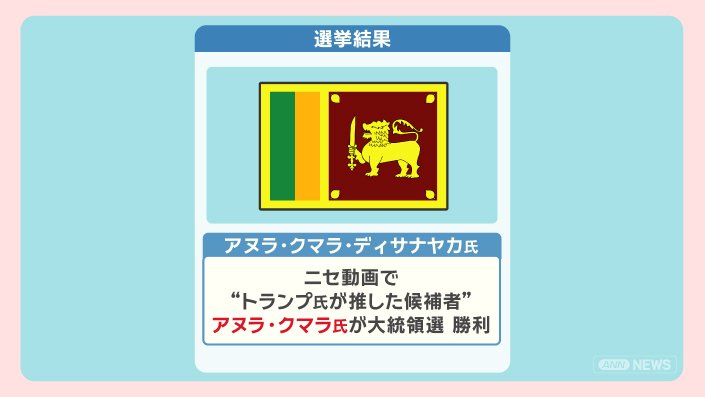

「候補者のアヌラ・クマラ氏だけが、スリランカを立ち直らせることができる。私は彼の大ファンだ」

と話しているという、特定の候補者を支持しているかのような、ニセ動画が拡散されました。

使われた動画は、2017年のNBCニュースのトランプ氏のインタビュー動画で、AI技術を使い、音声を複製したとみられます。

元の動画では、FBI長官の解雇について話していて、アヌラ・クマラ氏についての話は一切していません。

選挙結果は、ニセ動画で『トランプ氏が推した候補者』、アヌラ・クマラ氏が勝利しました。

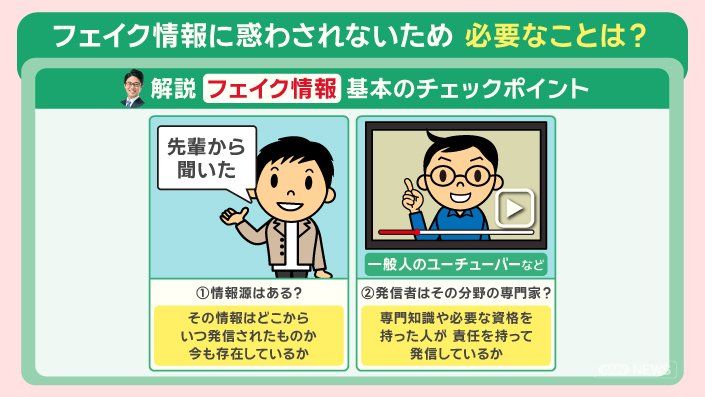

■フェイク情報 見分けるための4ポイント

フェイク情報に惑わされないためには、何が必要なのでしょうか。

国際大学の山口准教授が指摘する、基本のチェックポイントです。

(1)情報源はあるか?

その情報はどこから、いつ発信されたものか。

今も存在しているか。

(2)発信者はその分野の専門家か?

専門知識や必要な資格を持った人が、責任を持って、発信しているか。

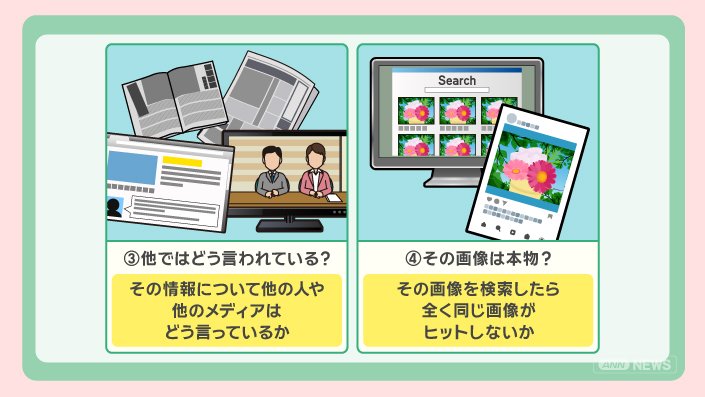

(3)他では、どう言われているか?

その情報について、他の人や他のメディアはどう言っているか。

(4)その画像は本物か?

その画像を検索したら、全く同じ画像がヒットしないか。

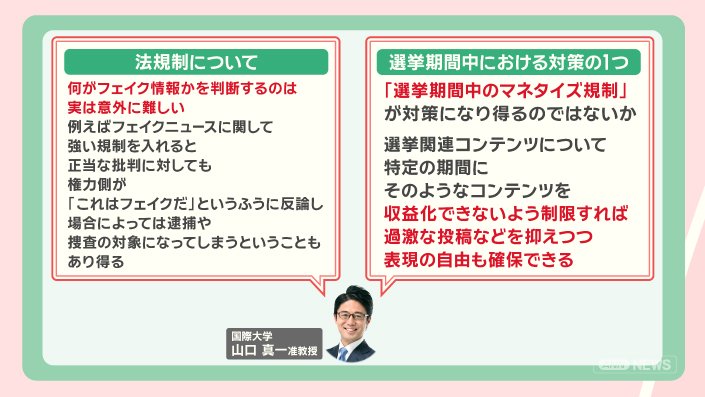

「何がフェイク情報かを判断するのは、実は意外に難しい。例えば、フェイクニュースに関して強い規制を入れると、正当な批判に対しても、権力側が『これはフェイクだ』というふうに反論し、場合によっては逮捕や、捜査の対象になってしまうということもあり得る」

「『選挙期間中のマネタイズ規制』が、対策になり得るのではないか。選挙関連コンテンツについて、特定の期間にそのようなコンテンツを収益化できないよう制限すれば、過激な投稿などを抑えつつ、表現の自由も確保できる」ということです。

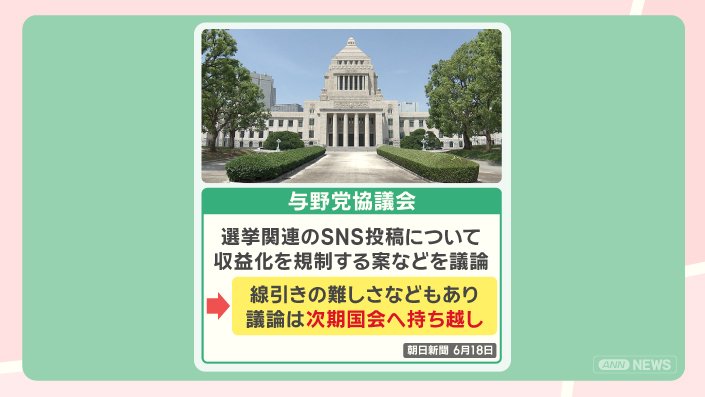

国会では、与野党の協議会で、選挙関連のSNS投稿について、収益化を規制する案などを議論しています。

しかし、線引きの難しさなどもあり、議論は次期国会へ持ち越されています。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年7月3日放送分より)