今回の参院選では物価高対策が大きな争点となった。ガソリン暫定税率については、年内廃止に向けて与野党が動き出し、秋の臨時国会で財源などを審議する見通しだが、野党各党が公約として掲げた消費税減税は今後どうなっていくのか。専門家は、生活に不安を抱える人たちへの、政界からのメッセージのあり方にも警鐘を鳴らす。

1) 各党の消費税減税をめぐるスタンスは?問われる政策を通したメッセージ

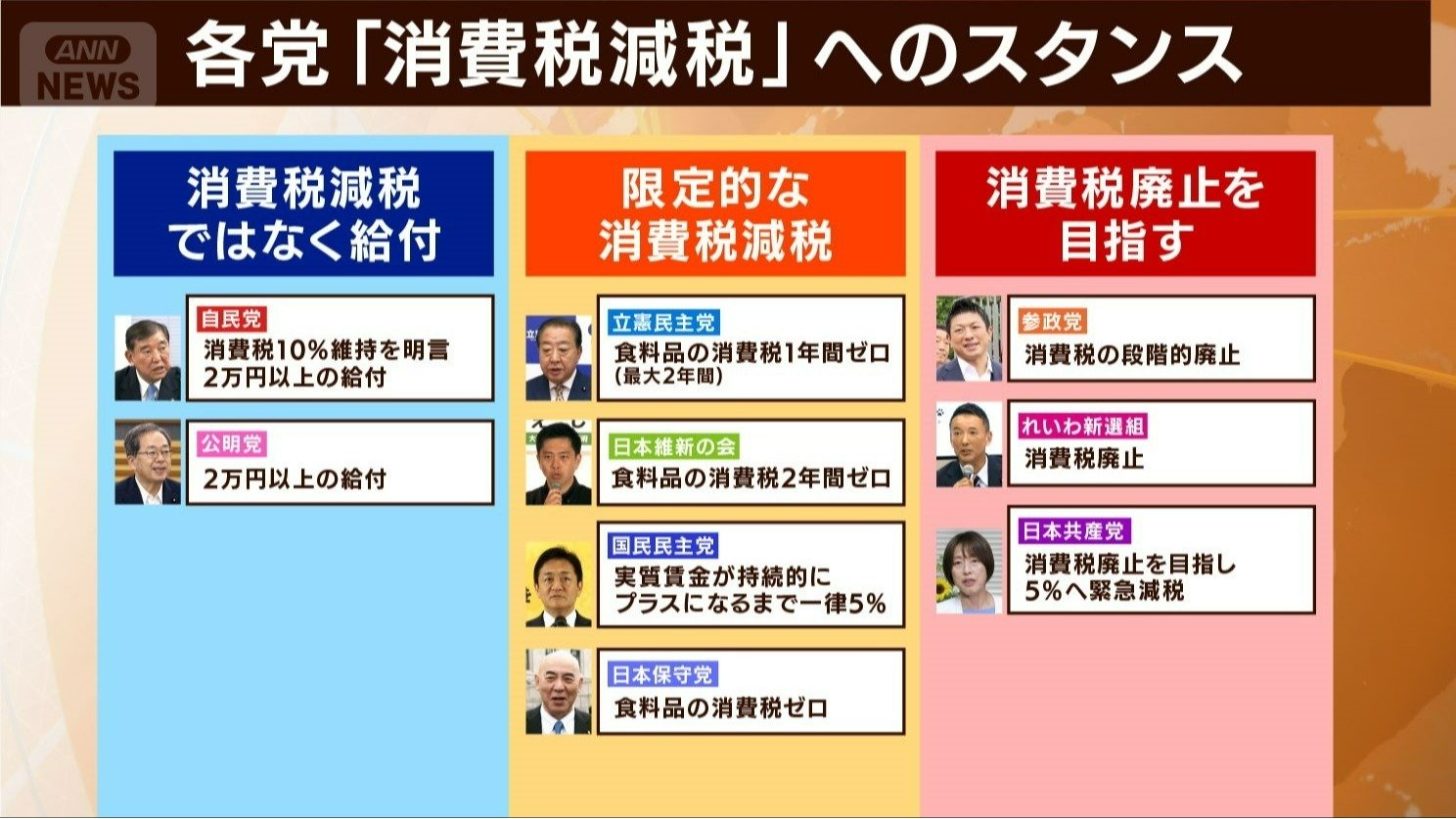

改めて各党の「消費税減税」への主張を確認する。自民・公明は“消費税減税”をせず1人あたり2万円以上の“給付”を掲げた。

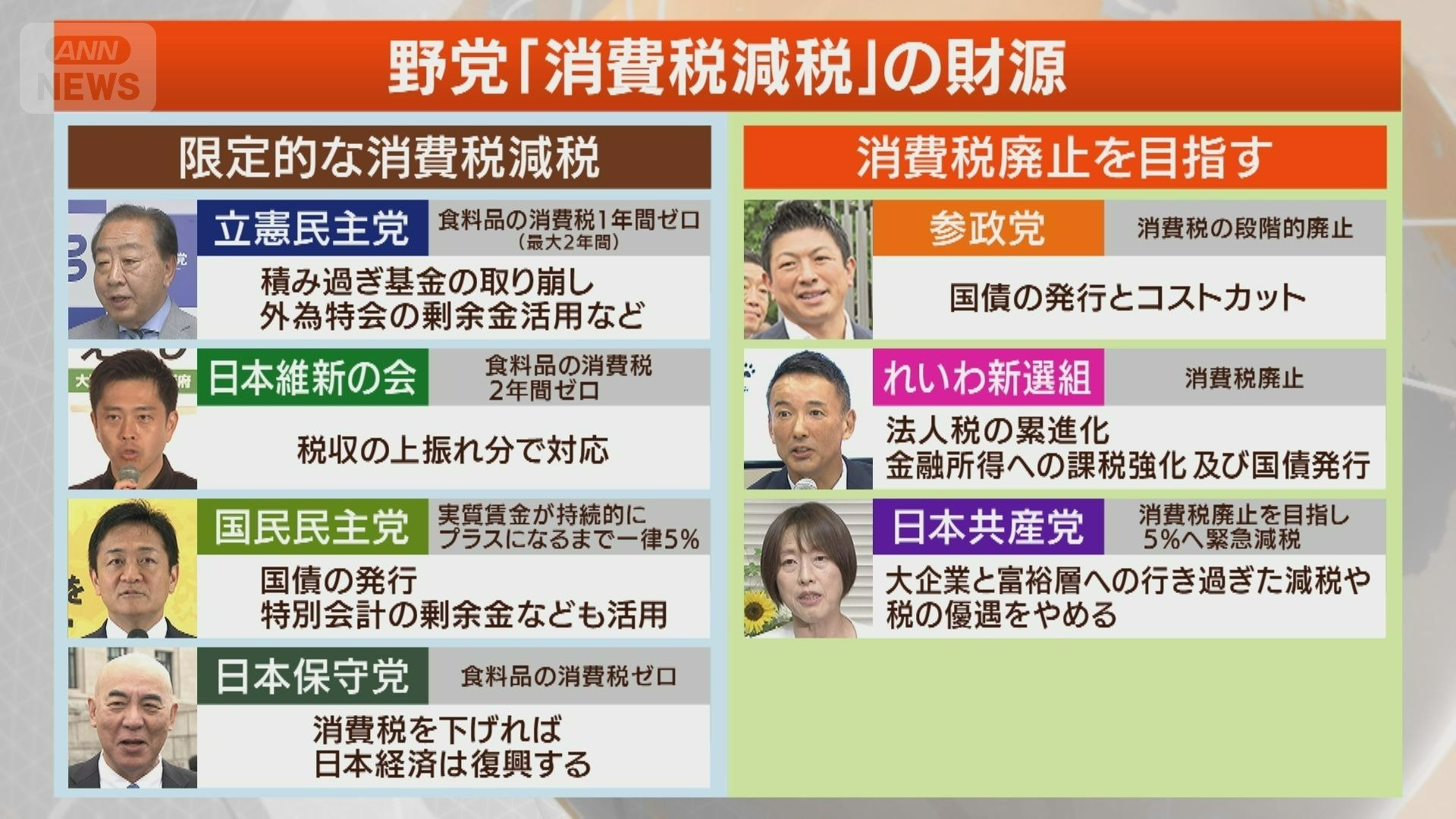

一方、野党では、立憲民主党と日本維新の会が期間を限定して、食料品の消費税ゼロを掲げた。国民民主党は実質賃金が持続的にプラスになるまで一律消費税5%。日本保守党も食料品の消費税ゼロを主張。消費税の廃止を掲げたのが参政党、れいわ新選組。共産党は廃止を目指し5%へ緊急減税としている。

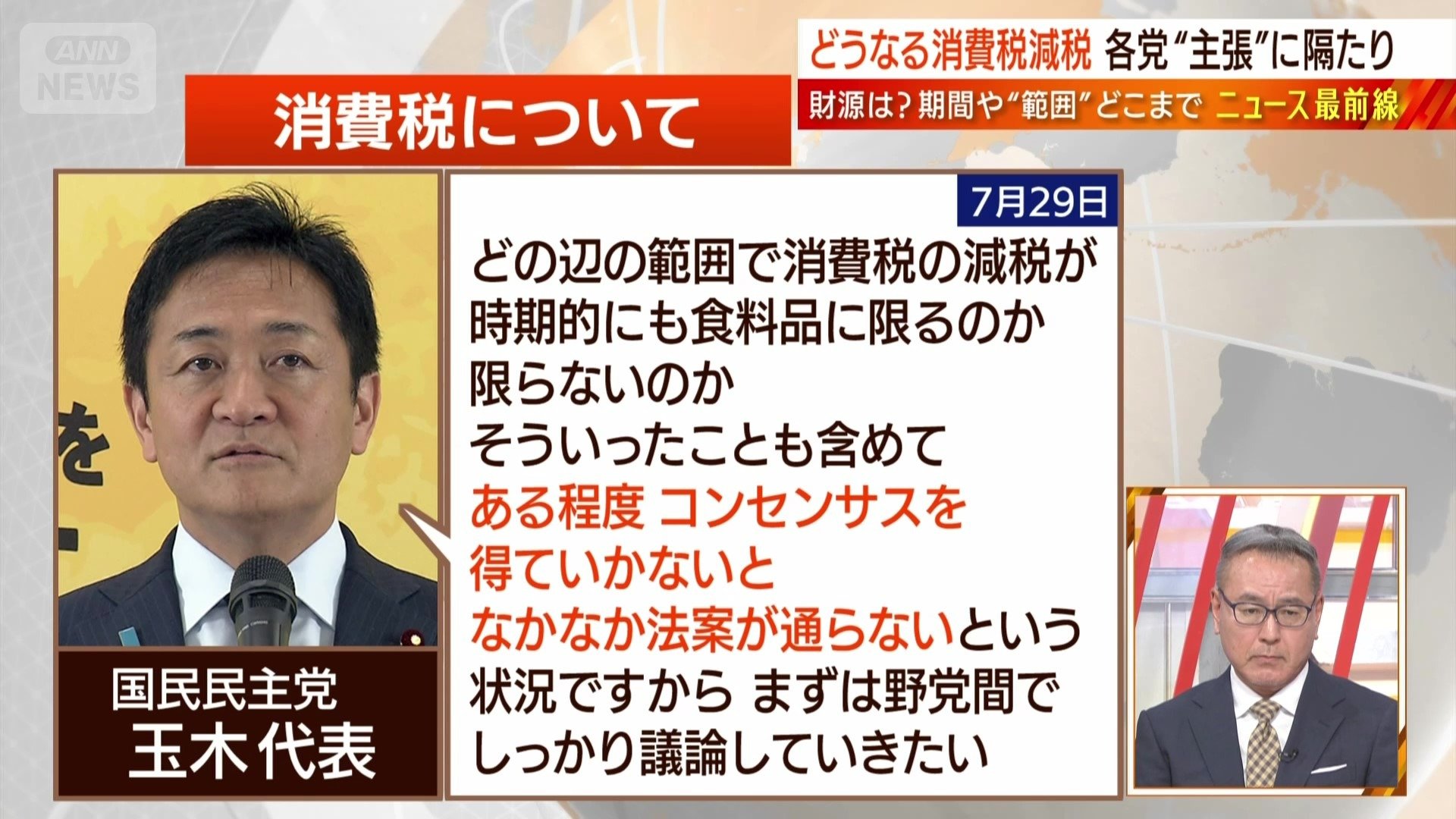

野党の“消費税減税”の主張にはばらつきがあるが、国民民主党の玉木代表は選挙後「ある程度コンセンサスを得ていかないとなかなか法案が通らない状況ですから、まずは野党間でしっかり議論していきたい」と、他党と協議を進める重要性を強調している。

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は消費税減税・給付金ともに現時点では実現は難しいとの見解を示した。

給付については、自公プラス立憲民主も掲げており、そこは共通だからという人もいる。しかし、立憲は他の政策と合わせての主張なので、それも難しい。

牧原出氏(東京大学先端科学技術研究所センター教授)は、消費税減税の争点化は、政治の世界からのメッセージのあり方に問題があると警鐘を鳴らす。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)も、参院選で示された国民の訴えにどう向き合うのか、政治が問われていると指摘する。

安倍氏亡き後、積極財政に関する議論は影を潜めてきたが、ポスト石破として、高市早苗氏や小林鷹之氏が出てくれば、もう一度そういった議論も出てくる。そのとき財政当局と話しながら現実的な財源を踏まえた上で、働いて税を納めている現役世代の人たちの『なんとかしてくれ』という意思に対し、政治がどのような政策でメッセージを出せるかが重要だ。

2)「消費税減税」論の行方…消費税が社会保障の「基礎的財源」とされる理由

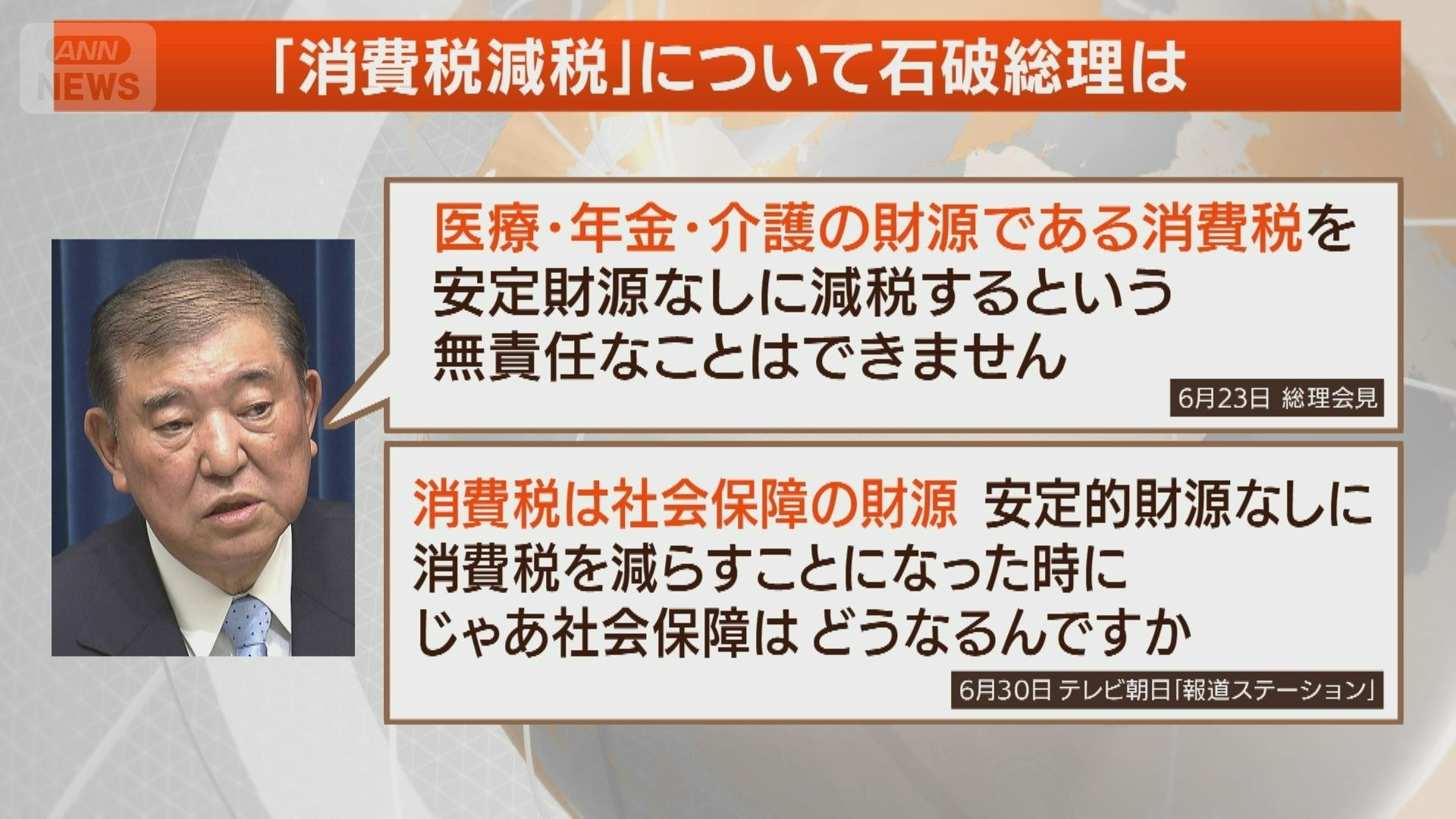

「消費税減税」を訴える野党に対し、石破総理は消費税を減税することで社会保障に影響が出るとの反論を繰り返してきた。

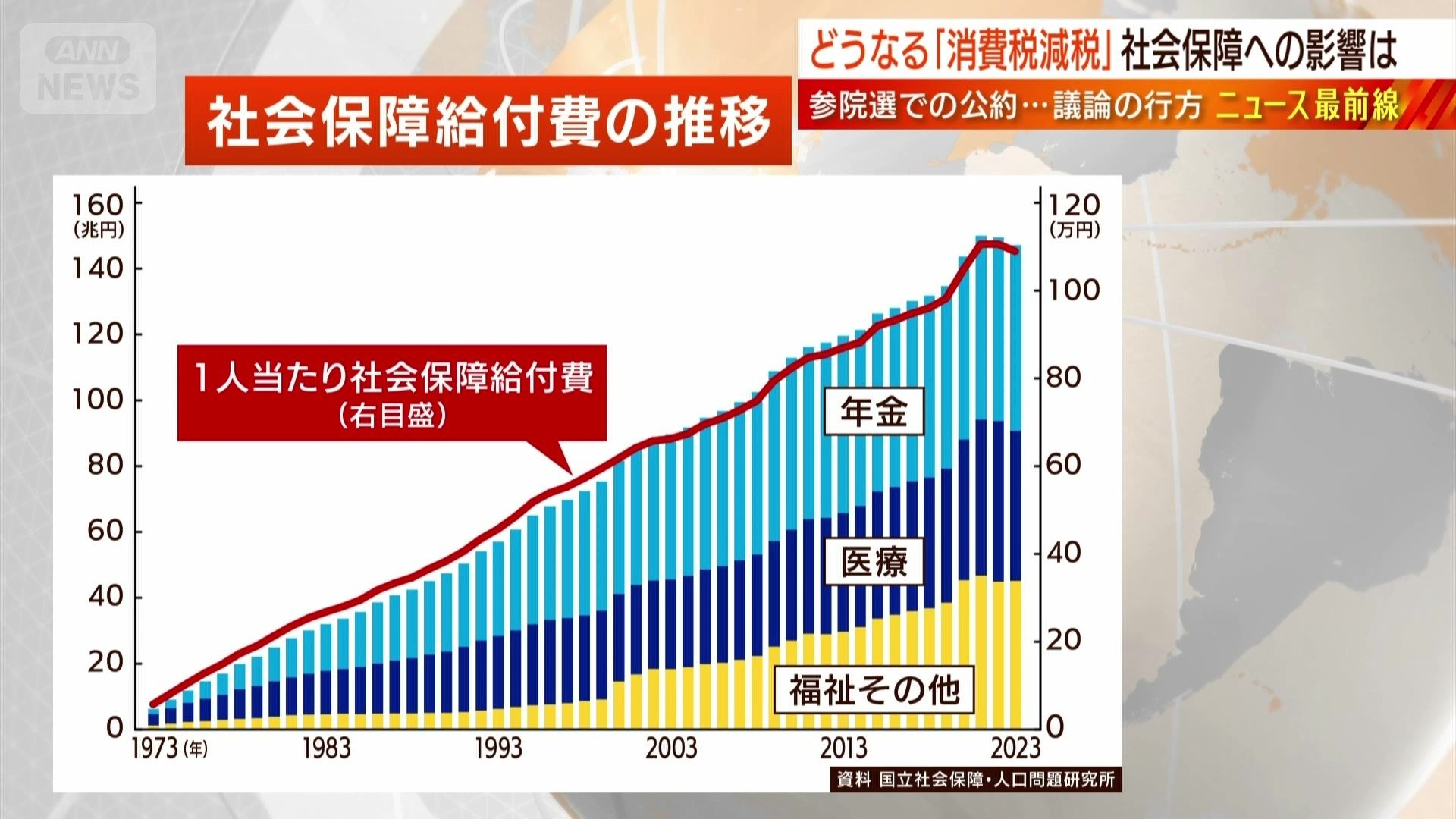

2024年度の一般会計では、歳出として社会保障関係費が37.7兆円となる一方、消費税は23.8兆円。消費税だけでは社会保障費を賄えていない状況だ。

木内登英氏(野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト)は、石破総理の主張や、消費税が社会保障の財源とされる理由について、以下のように指摘した。

さらに木内登英氏は、参院選で消費税減税が争点化した原因を踏まえつつ、日本経済をめぐる議論について問題提起した。

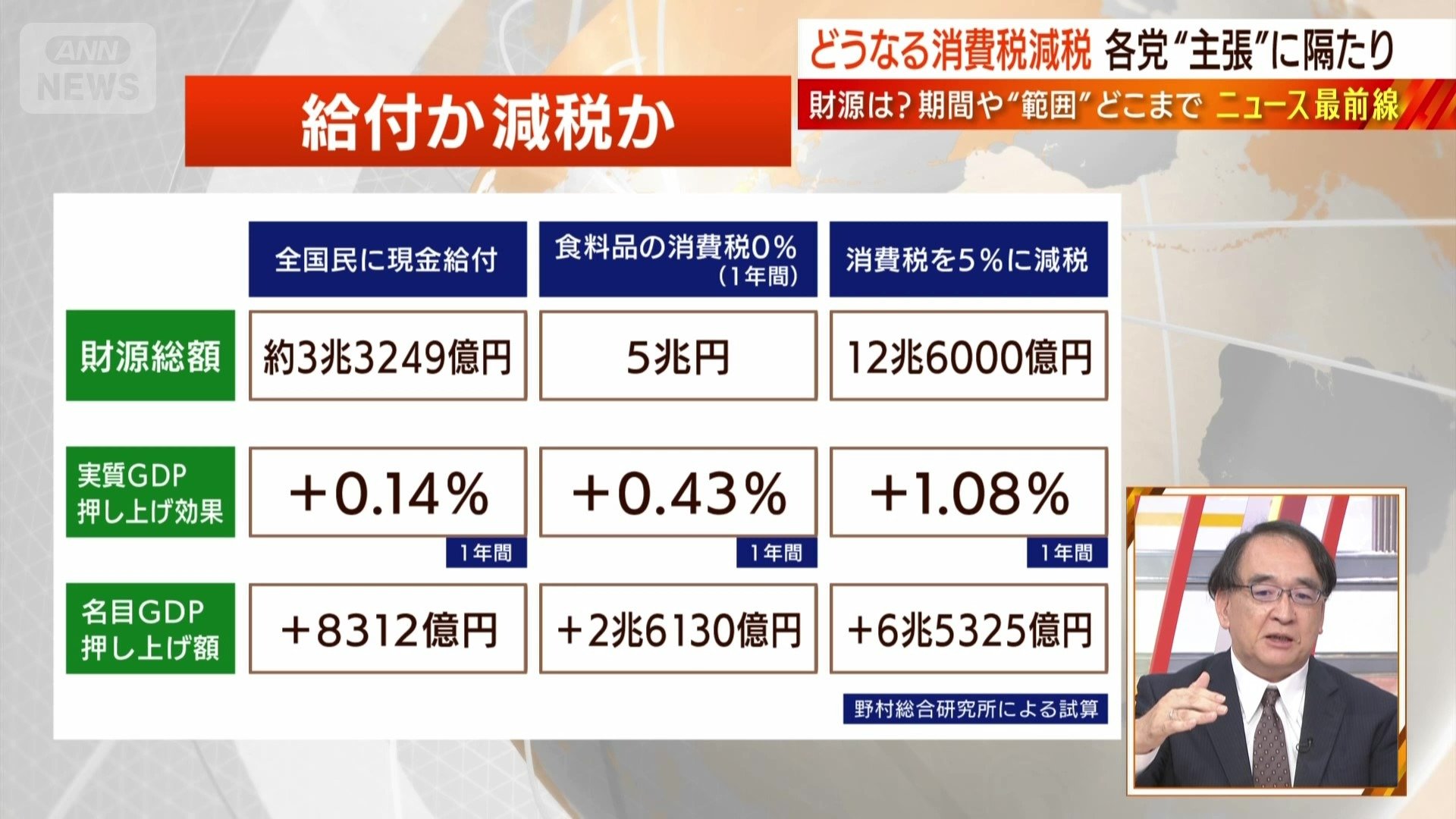

例えば食品の軽減税率をゼロにすると、5兆円の減収になり、1年間は0.43%ほど経済が押し上げられる。しかし、翌年には効果は薄れていく。その程度の効果しかないのに、今後税収を毎年5兆円減らし続けるのは、コストに全く見合わない。消費税減税で成長率は一瞬上がるが、減税分のうち税収増で賄えるのは、私の計算では10分の1ぐらい。それ以下かもしれない。

そもそも、長年続く消費低迷の原因は国民の負担増ではなく、経済の潜在力が低い、生産性が低いためだ。経済の低迷から脱するための答えは消費減税にはないと思う。「消費税さえ下げれば生活がよくなる」という主張は根拠がない。

牧原出氏(東京大学先端科学技術研究所センター教授)は、税と社会保障について長期での議論の必要性を以下のように指摘する。

3)「消費減税の議論と国債市場を注視」「8月後半を分岐点に変貌する“政治”」

今後の動きについて木内登英氏(野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト)は、消費税減税をめぐる議論と国債市場の動向を引き続き注視するという。

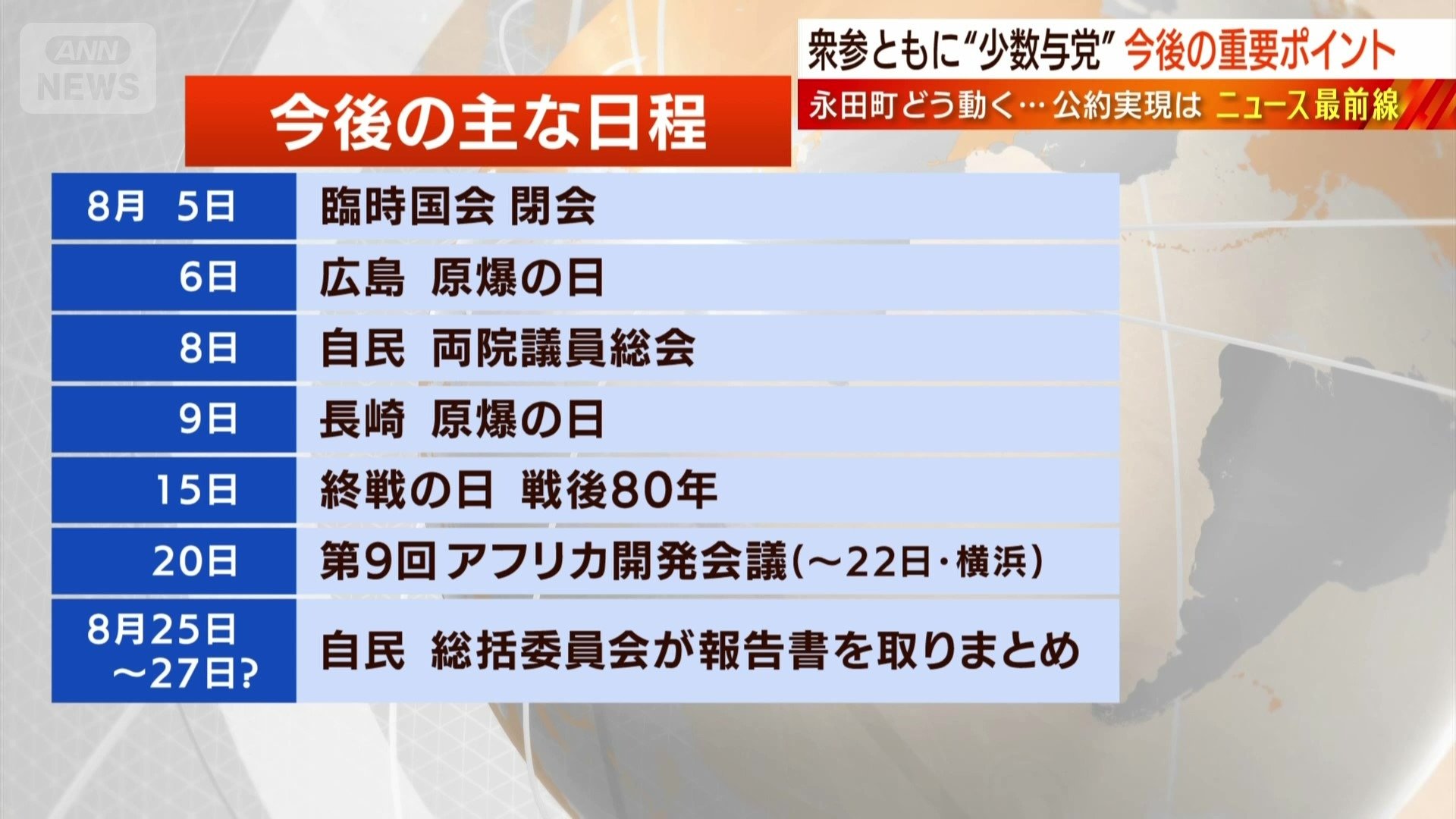

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は、今後の政治日程を見つつ、以下のように指摘する。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)も政治のあり方に注視するとして、「石破総理は国民主権の、国民が示した選挙結果を受けて、潔く身を処して、政治は次のステップに進んでほしい」と述べた。

<出演者プロフィール>

木内登英(野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト。2012年、内閣の任命により日銀審議委員に。任期5年で金融政策を担う。専門はグローバル経済分析)

久江雅彦(共同通信社特別編集委員、杏林大学客員教授。永田町の情報源を駆使した取材・分析に定評。新著に『証言 小選挙区制は日本をどう変えたか』(岩波新書))

牧原出(東京大学先端科学技術研究センター教授。専門は政治学と行政学。東北大学教授を経て現職。著書「崩れる政治を立て直す」関連は多数。)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題に精通)

(BS朝日「日曜スクープ」2025年8月3日放送分)