米国のトランプ大統領は就任以来、関税引き上げを強行するが、歴史を振り返ると、過去にも類似したケースがある。世界恐慌後の米国は、新たな法律を制定し、“高関税”政策に踏み切っていた。当時の日本は独自の経済圏構築を目指し、軍事力を行使。以後、米国との対立を深め、第二次世界大戦に至る。『BS朝日 日曜スクープ』は戦後80年特集として歴史の教訓を探った。

1)1930年代も米国が関税引き上げ 日本は抗議したが…

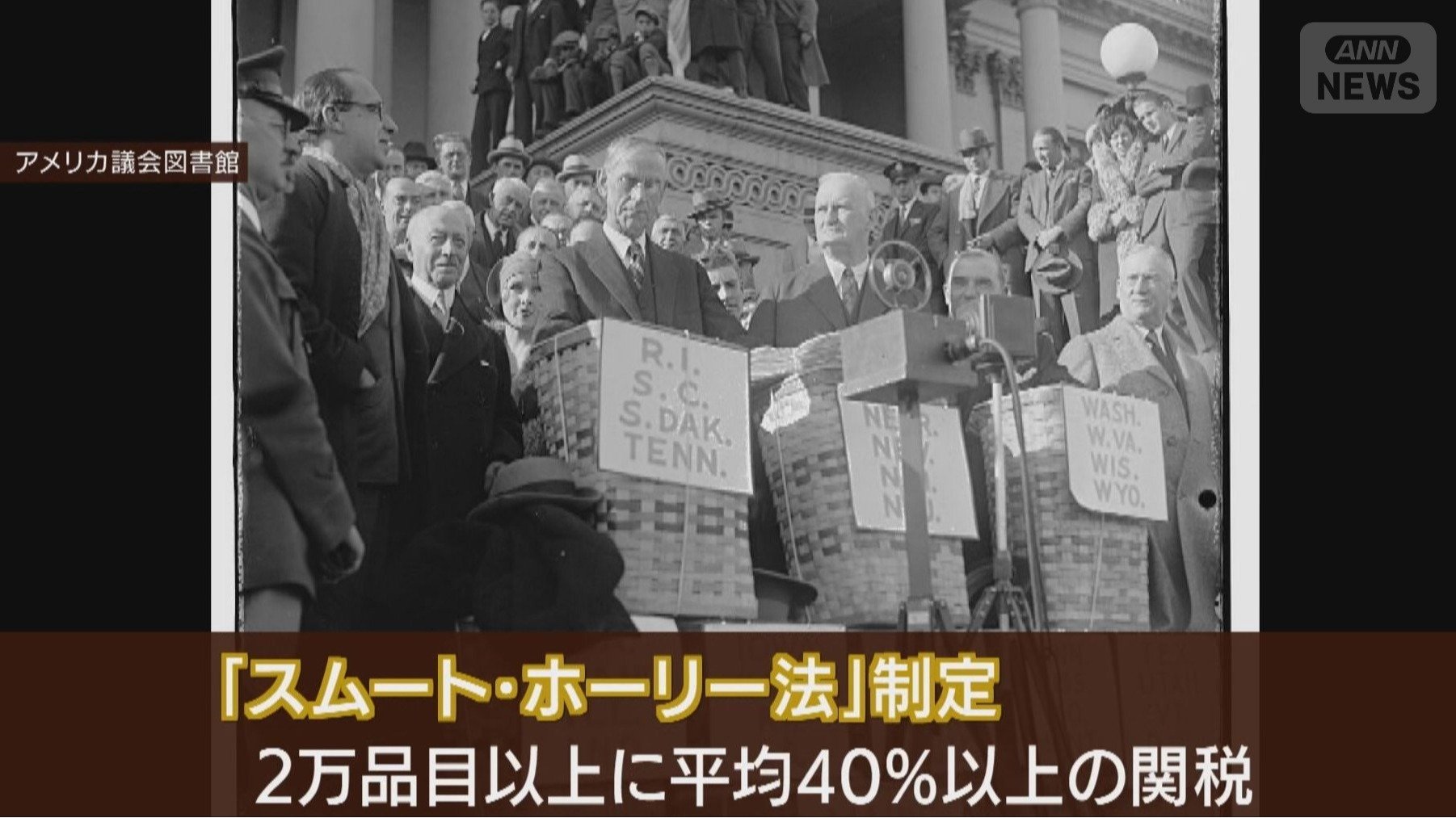

1930年6月、大恐慌が続くアメリカで、関税引き上げが行われた。2万品目以上に平均40%以上の関税を課すという「スムート・ホーリー法」が制定されたのだ。このアメリカの関税引き上げで、世界は貿易戦争へと突入していく。

米国サンタクララ大学のミッチェナー教授は、トランプ大統領の政策と類似した点があると指摘する。

関税引き上げを決断したのは当時のフーバー大統領だった。その動機にもよく似た点があるという。

米国サンタクララ大学 ミッチェナー教授

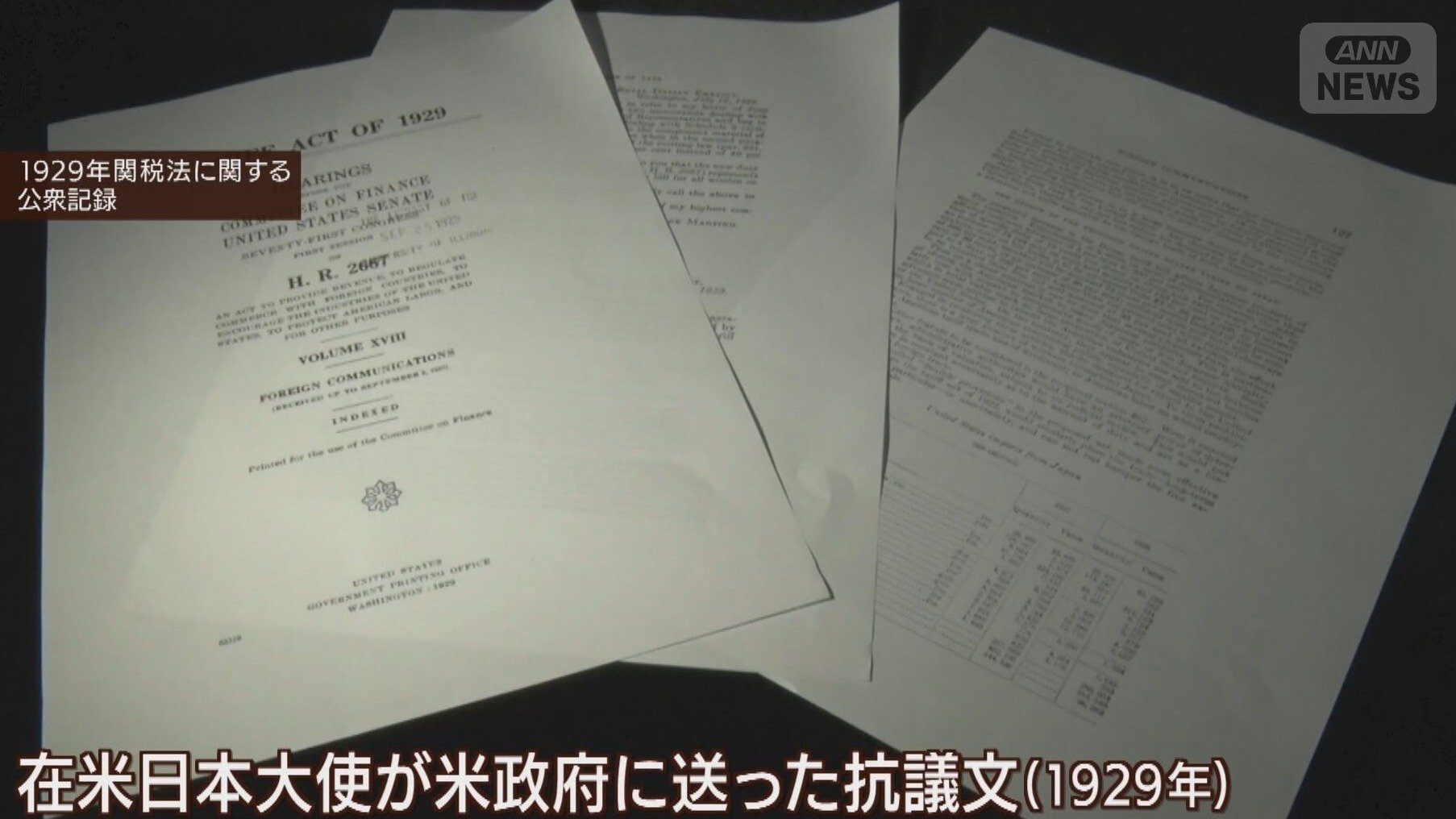

アメリカの一方的な関税引き上げに各国は反発。当時日本がアメリカに対して送った抗議文が残っていた。関税を引き上げるアメリカと、反対する日本。この攻防が1930年代にも繰り広げられていたのだ。

在米日本大使館が米政府に送った抗議文(1929年)

日本には、これらの製品を、主にアメリカへの輸出を目的として製造している労働者が多数、存在します。こうした人々にとって、アメリカの関税引き上げは生活手段の喪失を意味します」

2)苦境が続く日本 注目したのは地下資源豊富な満州

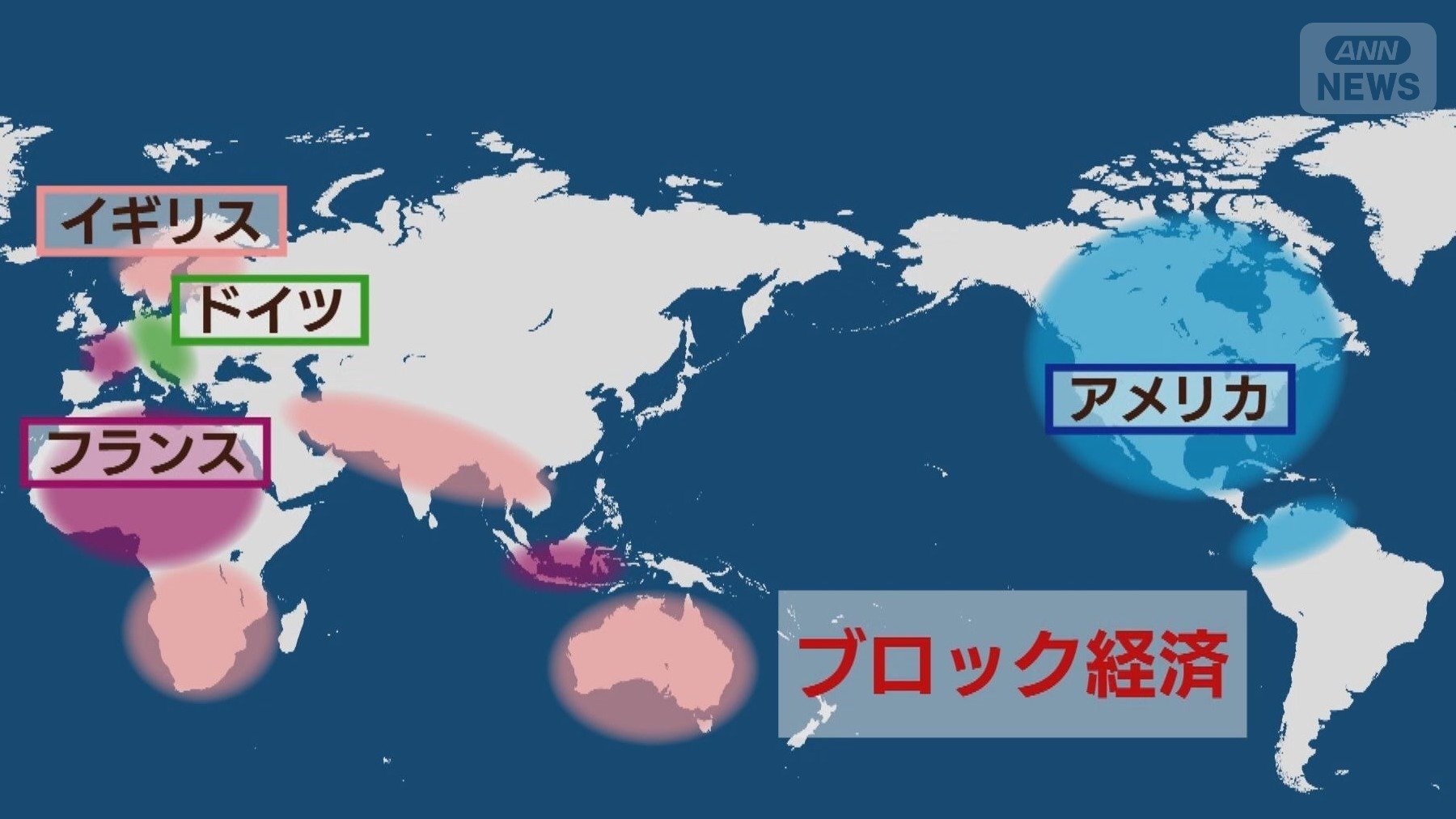

世界恐慌後、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどは独自の経済圏を作り、世界の分断が深まっていった。友好国や植民地と経済圏を作り、他国の商品を排除する「ブロック経済」への移行だ。

当時、日本の貿易は原油や鉄鉱石などを輸入。一方で、生糸などを輸出して外貨を得ていた。京都大学大学院の柴山桂太准教授は、日本の窮状を以下のように指摘する

1927年の昭和金融恐慌から、不況が続いていた日本。アメリカの関税引き上げは、こうした日本経済に大きな打撃を与えた。

この苦境を脱するため、ある地域に注目が集まった。それは日露戦争で権益を得て関東軍が駐留していた「満州」だった。

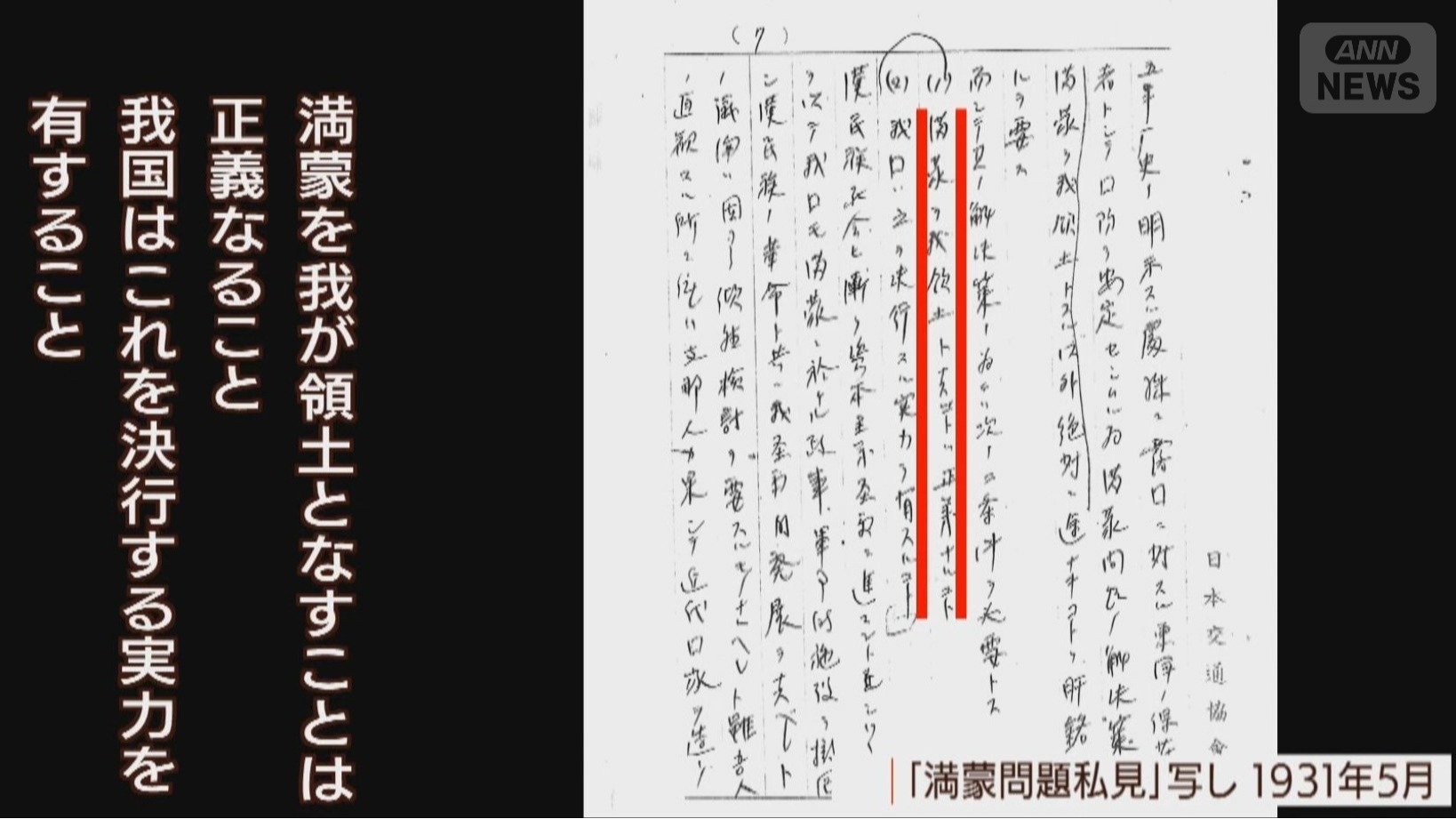

関東軍参謀の石原莞爾は「満蒙問題私見」の中でこのように書いている。

「(満州の)鞍山(あんざん)の鉄、撫順(ぶじゅん)の石炭等は現下における我が重工業の基礎を確立するに足る」

「要するに満蒙の資源は/足らざるも刻下の急を救い、大飛躍の素地を作るに十分なり」

さらに石原は、このように記していた。

「我国はこれを決行する実力を有すること」

その狙いについて歴史作家の河合敦氏は、以下のように指摘する。

1931年9月、陸軍の石原莞爾らが首謀し「満州事変」が起きた。関東軍が、満州鉄道の線路を爆破。これを中国軍の仕業とし、軍事侵攻を行い、満州全土を占領した。そして1932年「満州国」を建国。しかしその後、資源をめぐりある誤算が生じた。

3)踏み切ってしまった「南進」 米国は直ちに石油禁輸へ

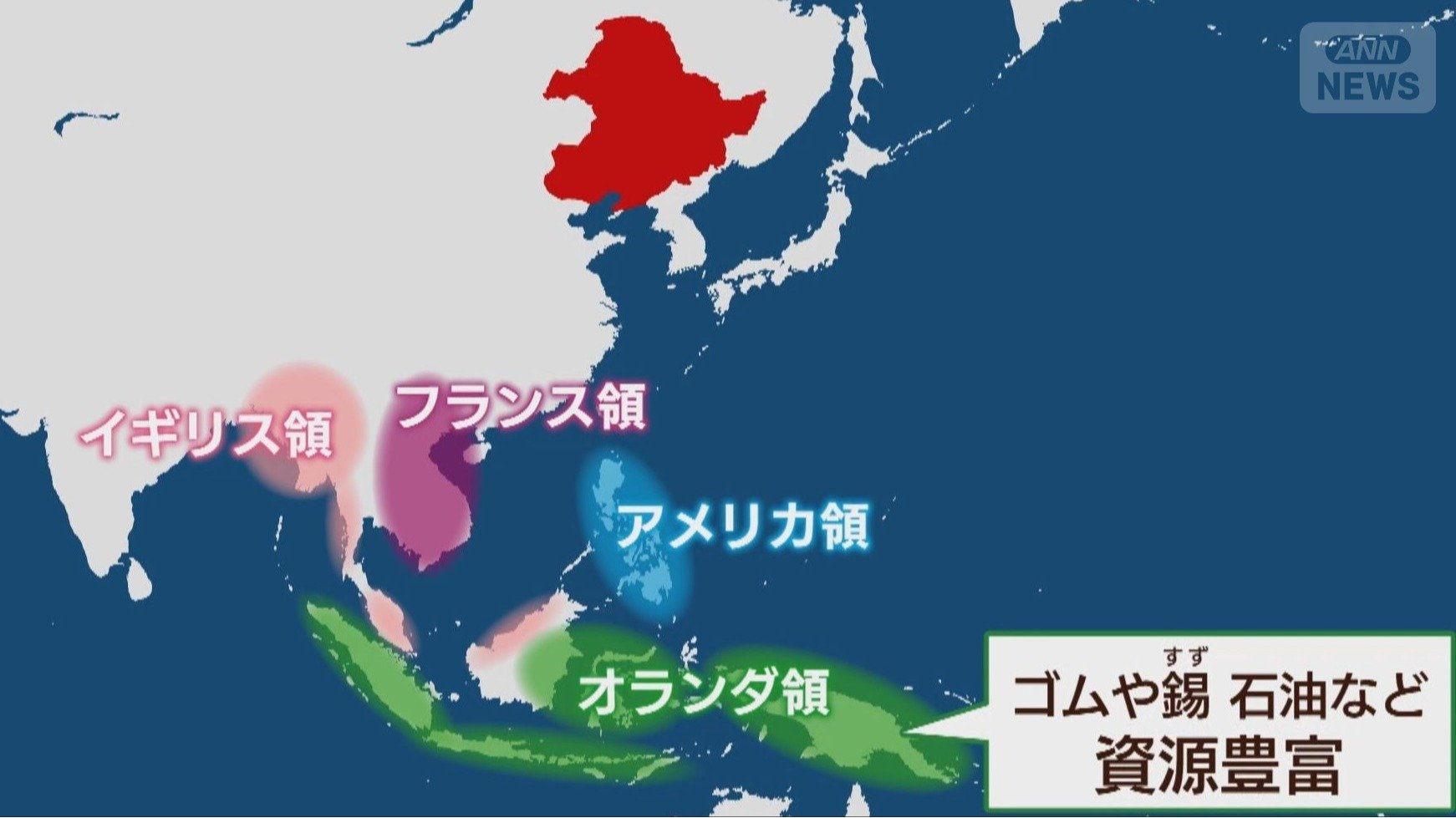

1937年7月、日中戦争が勃発。戦況は泥沼化し、さらなる資源の獲得が必要になっていた。そこで目をつけたのが、東南アジアだった。当時オランダが植民地にしていた、現在のインドネシアにはゴムや錫、石油といった資源が豊富だ。

1940年5月にドイツがオランダに侵攻すると、ドイツへの対応に追われるイギリスやオランダの植民地に進出しようと「南進」の議論が一気に加速する。

歴史作家 河合敦氏

主がいないような状態になったので、「今がチャンスだ」ということで日本が資源を獲得するために入っていくわけですね」

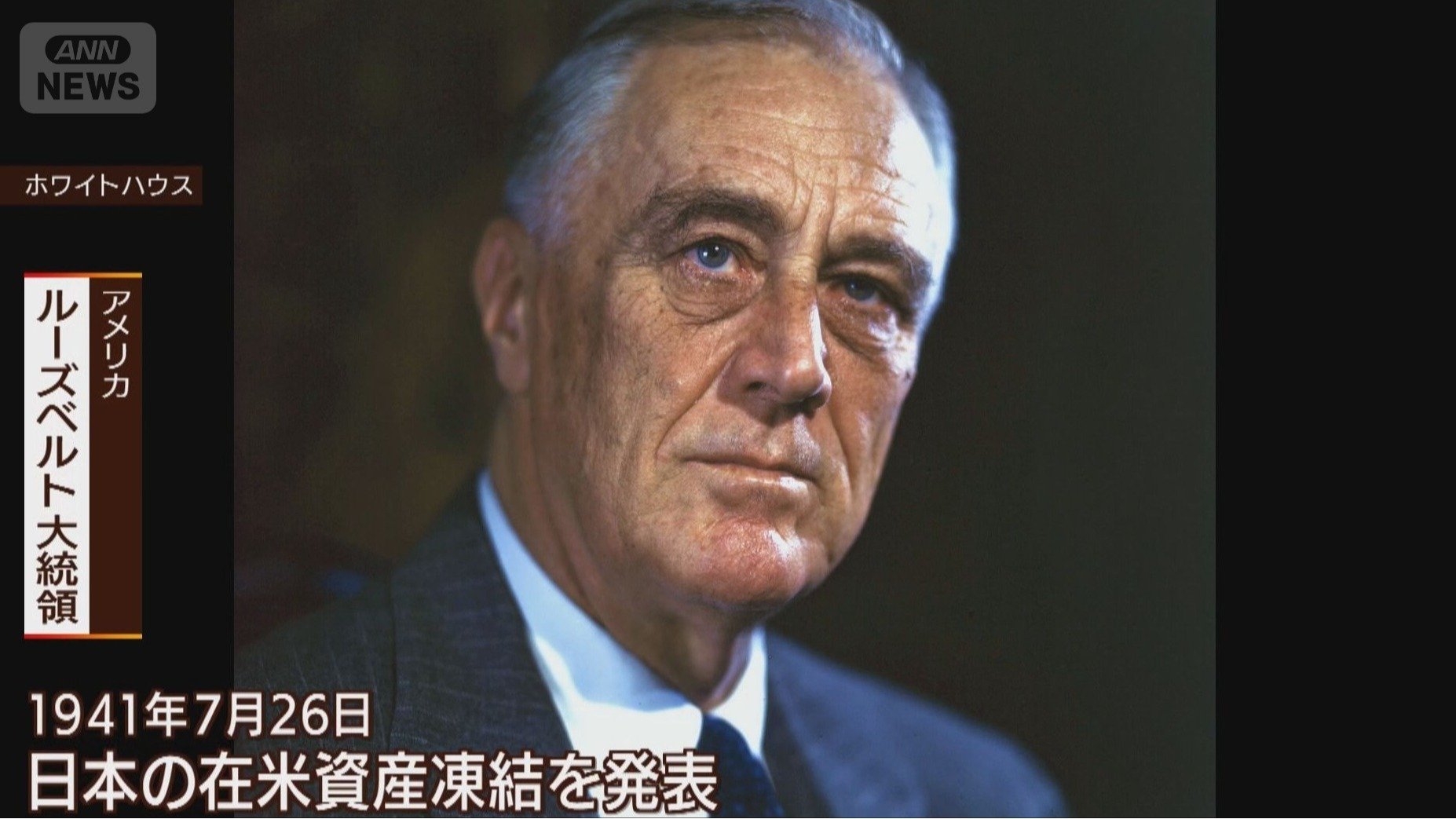

1941年7月23日

日本軍はフランス領インドシナ南部に進駐を決定。

これにアメリカが即座に対抗する。3日後の7月26日、日本の在米資産凍結を発表。さらに8月1日、石油の対日輸出全面禁止を発表した。実は日本は当時、石油の9割をアメリカから輸入していたとされる。

歴史作家 河合敦氏

そして1941年12月8日、真珠湾攻撃。日本はアメリカとの全面戦争に突入していった。

米国サンタクララ大学 ミッチェナー教授

「BS朝日 日曜スクープ」2025年8月10日放送分より