トランプ政権が関税によって保護主義的政策を強めている。先の戦争を招いた要因の一つも保護主義による世界の分断だったとされる。私たちは歴史から何を学ぶべきなのか。『BS朝日 日曜スクープ』は、戦後80年に合わせ、経済が戦争を誘発した時代からの警告に向き合う。2度と惨禍を繰り返さないためにできることは…。

1)トランプ政権の“保護主義”と戦前の“経済ナショナリズム”比較すると…

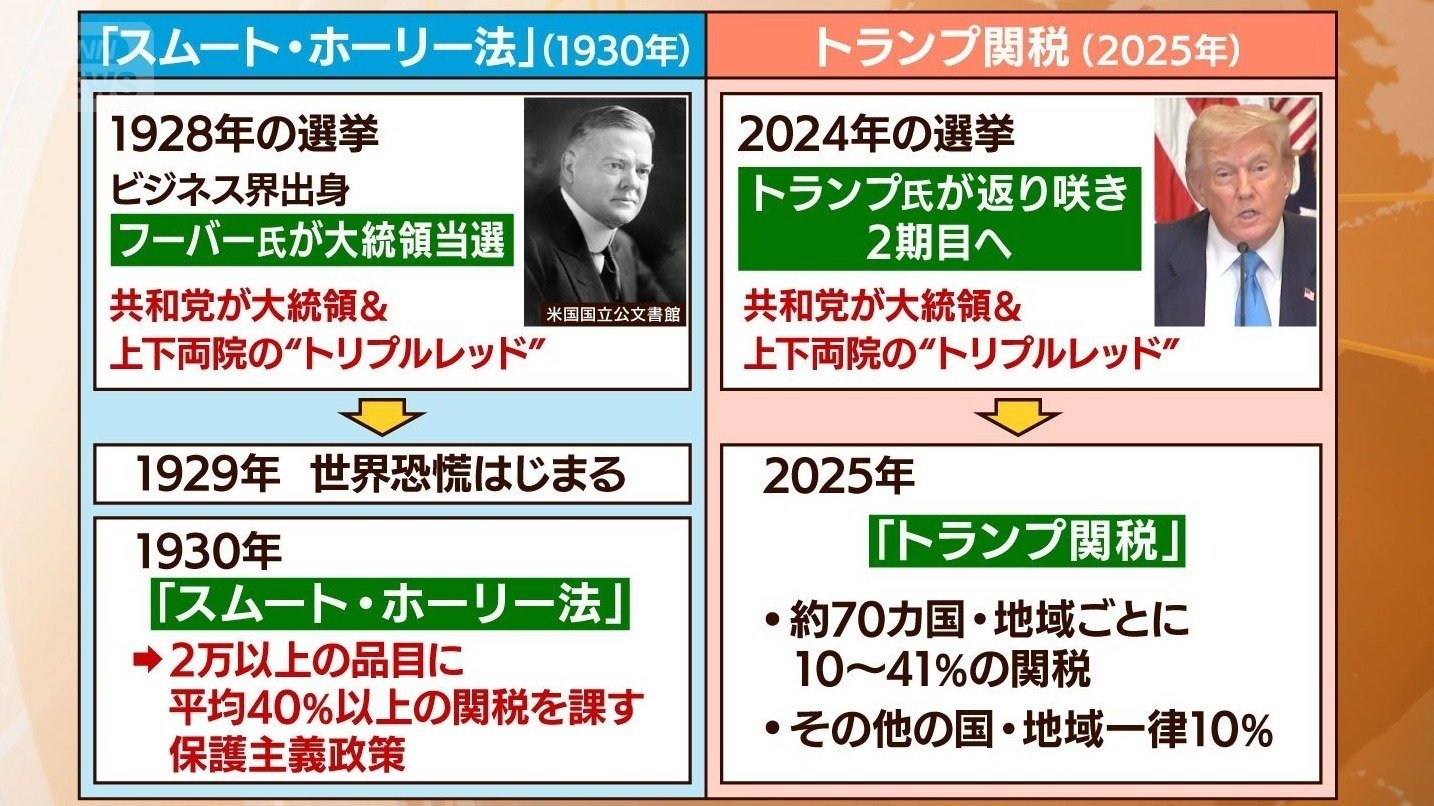

戦争へと歩んだ1930年代と現代では大きな違いがある一方、保護主義の色合いが強い2期目のトランプ政権が打ち出す経済政策やその背景は、戦前と類似している点もあると指摘される。トランプ氏の関税政策とよく比較されるのが、「スムート・ホーリー法」だ。

1929年、世界恐慌が始まり、フーバー大統領は翌年、2万以上の品目に対し平均40%以上の関税を課す「スム―ト・ホーリー法」に署名、制定した。保護主義政策で、農業など国際産業を守るのが狙いだった。

藤原帰一氏(順天堂大学特任教授/東京大学名誉教授)は、類似点もあるがトランプ政権の関税政策はスム―ト・ホーリー法に比べ極端に乱暴な政策だ、と断じる。

しかも、スムート・ホーリー法はかなり慎重な議論を繰り返した中での政策で、議会の承認なしに行うことはできなかった。トランプ政権の場合は一方的な関税を訴えて、相手国の賛同というより、臣従を強制する。議会をすべてバイパスしていることを思うと、乱暴さの度合いは比較にならない。

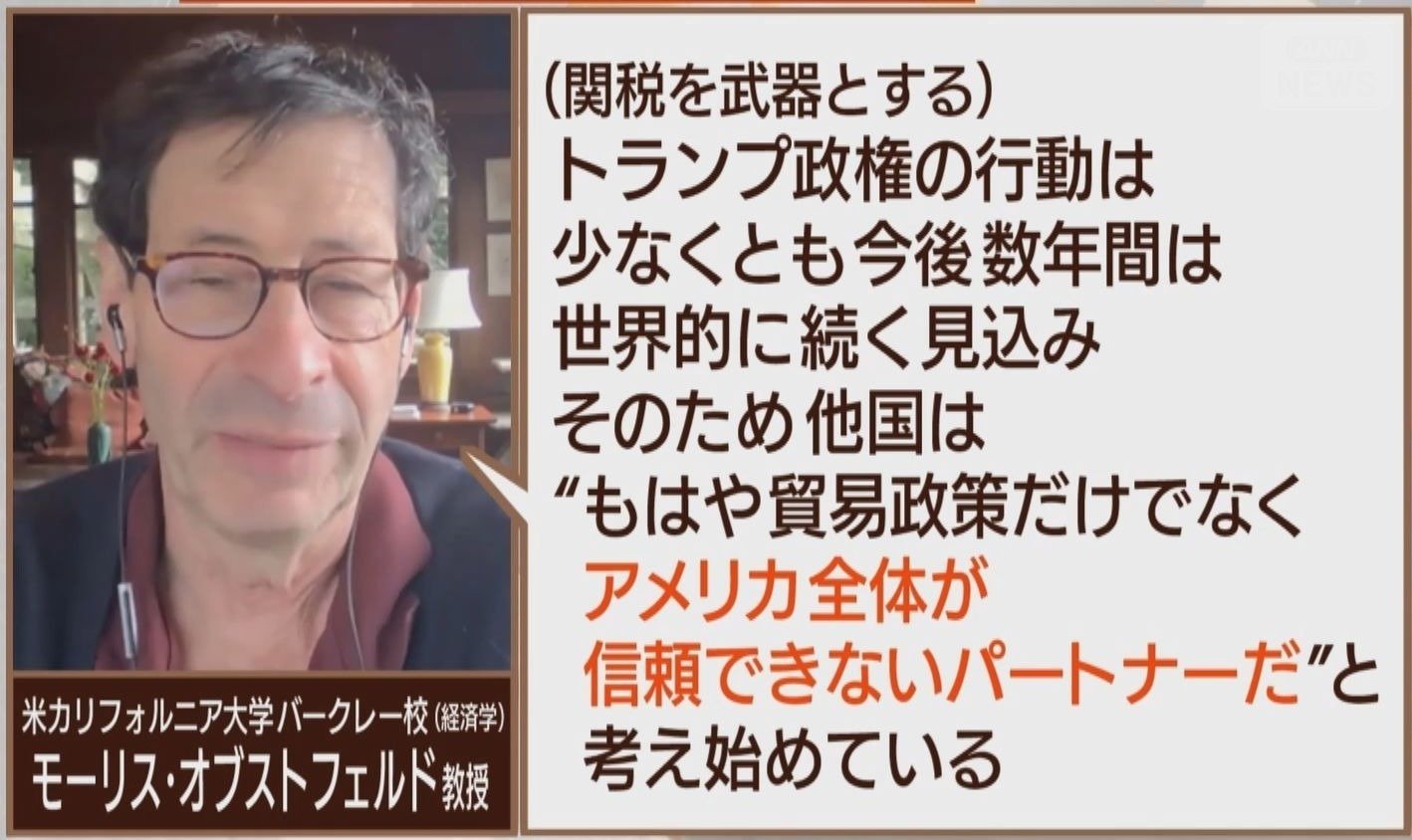

2)関税の“武器化”で“米国の信頼”喪失 目指すのはプレデター(捕食者)か

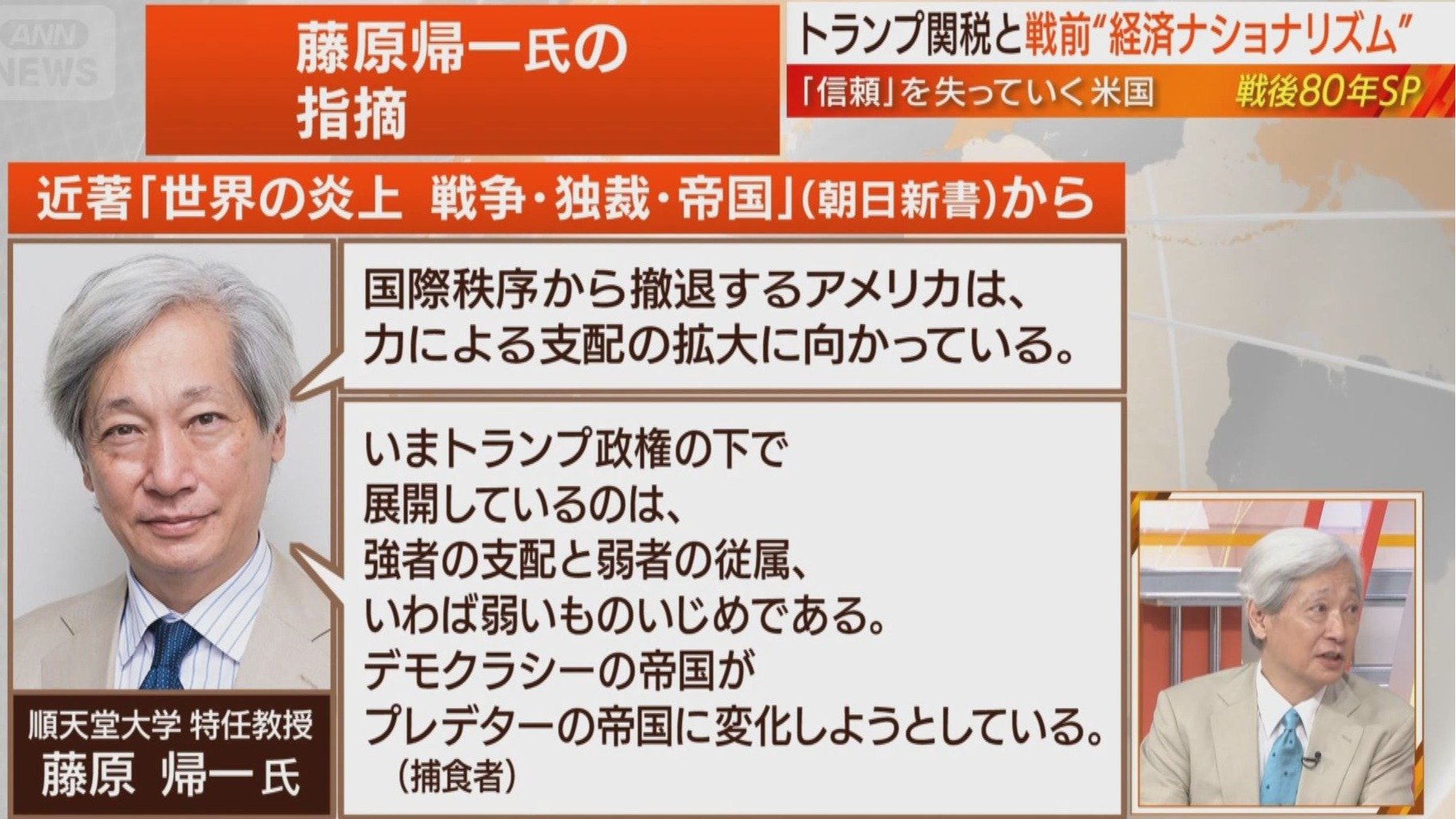

藤原帰一氏(順天堂大学特任教授/東京大学名誉教授)も、近著『世界の炎上 戦争・独裁・帝国』の中で、「アメリカはデモクラシーの帝国からプレデター(捕食者)の帝国へ変化しようとしている」と指摘しており、トランプ政権の政策を以下のように分析する。

今起きているのは、そうした覇権からのアメリカの自発的な撤退だ。アメリカはもうその役割を果たさない。“トランプ氏はアメリカに有利な交易条件を目指して無理な関税率を押し付けているだけだ、自由貿易を壊すつもりはない”という楽観的な観測もあるが、おそらくそうではない。政治権力によって他国にアメリカへ投資をさせ、貿易赤字を縮小するというやり方で国際秩序を破壊している。

国際社会にプレデター(捕食者)が登場することは一般的で、アメリカはこれまでプレデターの抑止に注力してきたが、ロシアも中国も抑止することはできなかった。であれば、大国による小国支配を認め、どの国よりも大国であるアメリカがプレデターになればよい、というのがトランプ氏の姿だ。

杉田弘毅氏(ジャーナリスト/元共同通信論説委員長)は、「関税については秋以降、インフレなど、米国経済への悪影響がどの程度出るか、注視する」とした上で、トランプ氏の姿勢を以下のように指摘した。

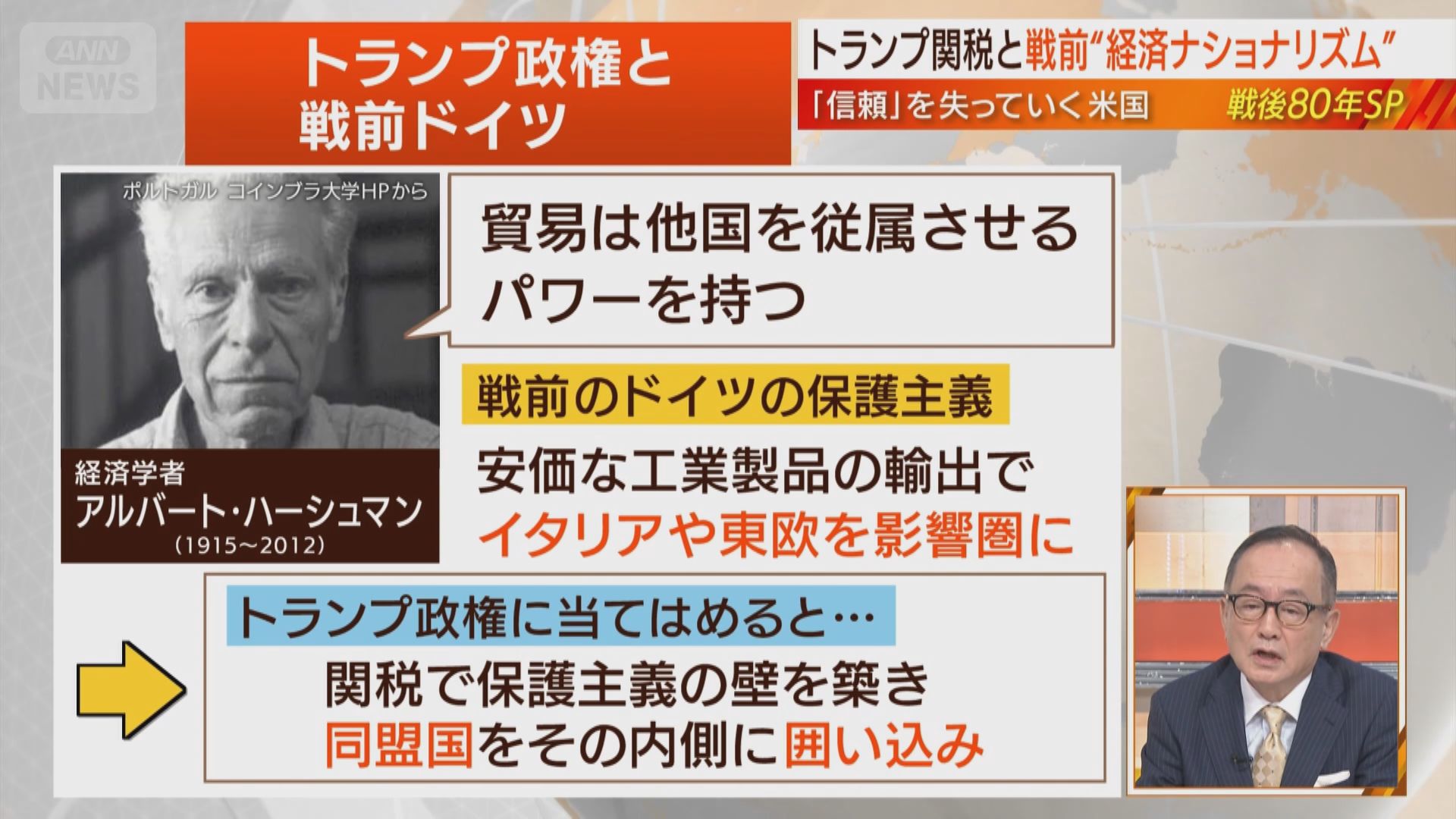

関税に関して米国で話題になっているのはユダヤ系の経済学者ハーシュマン氏の『国家と貿易の権力構造』という有名な著書だ。ハーシュマン氏はこの中で、第2次大戦前のドイツが軍事侵攻の前にいかに貿易を使って、周辺諸国を隷属させていったかを検証している。ハーシュマン氏いわく、「貿易とは、他国を隷属させるための、血を使わない侵略」だ。トランプ氏には同様の発想があるように感じる。プレデターとして中小国、弱小国を飲み込んで、大国間競争における影響圏を広げていこうとしている。貿易とは“自由な世界をつくる”ではなく、あくまでも“隷属国を従えて国権を拡げるための道具の一つ”であると。そういう発想がトランプ政権内に広がっている。

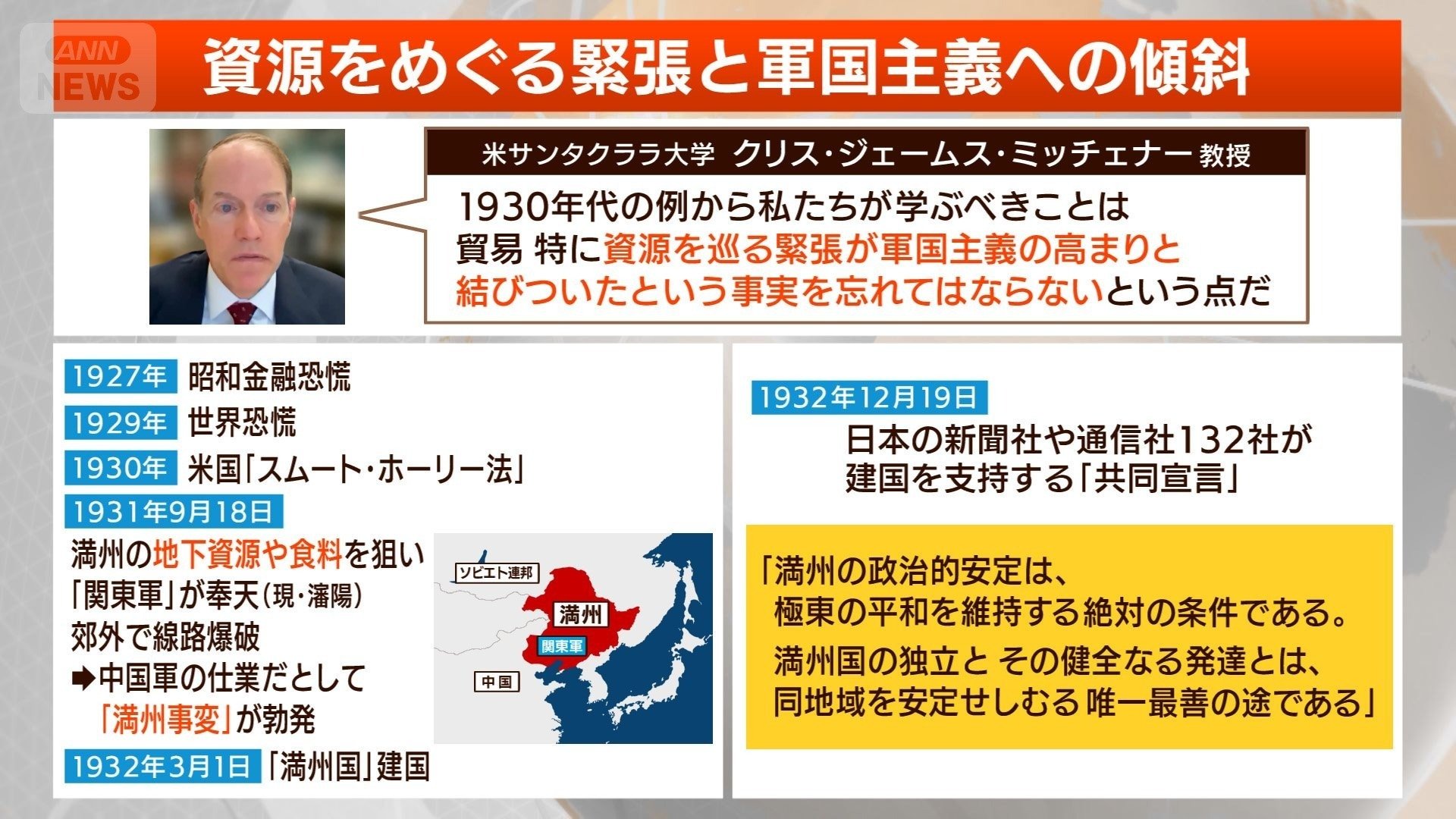

3)「資源をめぐる緊張と軍国主義への傾斜」戦前の歴史から学ぶべきことは…

この流れは日本も例外ではなかった。1929年の世界恐慌、1930年のスムート・ホーリー法で各国が保護主義に移行する中、関東軍は、地下資源や食料が豊かな満州の奪取を目指し、1931年「満州事変」を起こした。翌年3月には「満州国」を建国。この年の12月、日本の新聞社や通信社132社は連名で、満州国の建国を支持する『共同宣言』を発表した。

藤原帰一氏(順天堂大学特任教授/東京大学名誉教授)は、現在のメディアと世論の関係も危惧しつつ、歴史を学ぶ重要性を指摘する。

戦争は例外的な事象であって、決してよく起こることではない。ただ、一旦起こってしまうと膨大な犠牲が生まれる。これまで戦争がどのように避けられてきたのか。あるいはなぜ、戦争が起こってしまったのかを私たちは知る必要がある。広島・長崎の被爆を知ることと並んで、なぜ日中戦争が破滅的な展開をしたのかを知ることで、現在の戦争における平和構築について考えることができる。

杉田弘毅氏(ジャーナリスト/元共同通信論説委員長)も、戦前のメディアが反戦世論を盛り立てる方向に機能しなかったことを指摘しつつ、戦後、戦争の記憶を伝えてきたことを踏まえ、今後の議論のあり方を力説した。

私たちは「沢山の人が亡くなり、弱者が犠牲になり、家庭が破壊される。それが戦争だ」という現実を忘れがちだ。ウクライナやガザで続く世界の戦争報道に接したり、広島や長崎の被爆者らの声を聴くことで、いつも想いを新たにしていかないといけない。今の社会は閉鎖的で出口が見えない雰囲気があるが、経済格差の問題や外国人政策をどう作って行くかなど、もっと皆が参加して深い議論をしていかないといけない。「難しい問題だ」と、あきらめたり思考停止するのではなく、富の分配などもっと突っ込んで具体的な策を練りあげていくことが大切だ。

<出演者プロフィール>

藤原帰一(順天堂大学特任教授。東京大学名誉教授 同大学未来ビジョン研究センター客員教授。専門は国際政治・比較政治。著書「英和のリアリズム」(岩波書店)で第26回石橋湛山賞。2025年刊行の近著に「世界の炎上――戦争・独裁・帝国 」(朝日新書))

杉田弘毅(ジャーナリスト。21年度「日本記者クラブ賞」。明治大学特任教授。共同通信でワシントン支局長、論説委員長などを歴任。著書に「国際報道を問い直す-ウクライナ紛争とメディアの使命(ちくま書房)」など)

「BS朝日 日曜スクープ」2025年8月10日放送分より