28日、赤沢大臣の10回目の渡米で共同文書が作成されるはずだった日米関税協議。ところが28日朝、出発の直前になって訪米が取り止めになりました。

「事務的に議論すべき点が判明」

訪米が発表されたのは27日午後6時半。

「米国の関税措置に関し、明日8月28〜30日にかけて米国を訪問します。自動車・自動車部品の関税を引き下げる大統領令を発出するよう強く申し入れてまいります」

本来なら10回目の訪米となるはずでした。ところが28日朝になって。

「赤沢大臣は米国の関税措置に関し協議するため本日訪米予定だったが、米側との調整の中で事務的に議論すべき点があることが判明し、出張を取りやめ事務レベルで協議を続けていくことになりました」

大臣が足を運ぶ前に事務レベルで協議を重ね、話を詰めておくのは通常のことです。ただ、今回の関税交渉においては、事務レベルの調整を飛び越え“アポなし”でも訪米するのが赤沢大臣の信条だったはず。

「調整せずに訪米しているということについてはその通りであり、確定させてから行ったほうがいい、それはその通りですけれど、今までのやり方で効果がなかったかと言われれば“押しかけ成功率100%”ということなので、その辺はそういうものだと認識していただければいいと」

加えて、交渉相手のベッセント財務長官やラトニック商務長官とは親密な関係にあると折に触れて述べていました。

「ラトちゃんだったかな『Long time no see.』と『お久しぶり』とおっしゃるくらいお互い仲がいいので、色々話すことはあります」

それが、なぜ“ドタキャン”になったのでしょうか。

関税引き下げ見通し立たず

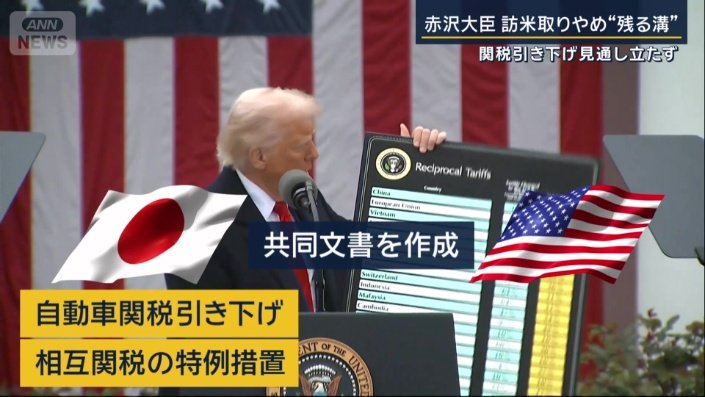

一連の関税交渉の中で、日本はアメリカに80兆円規模の投資を行うことを約束しています。もっとも、その内容を共同文書としてまとめることには一貫して否定的でした。

「共同文書を作りたい、あるいは作ることにメリットを感じるのは日米間どちらかといえば米側だと思います」

しかしそれを作成し、代わりにいまだ実現していない自動車関税の引き下げや、相互関税の特例措置の実施を引き出そうというのが今回の狙いです。

「交渉人としては、自分の国の国益を実現するために相手の国に認めてもらった合意事項があります。それをきちんと確保してゴールインするような交渉の仕方をするのが、ある意味、交渉人の芸のうちなので、しっかり考えてやっていきたい」

ですが、実際は事務方のみがワシントンへ向かいました。政府関係者によれば、共同文書の内容については日米間で歩み寄りが見られるものの、関税を引き下げるための大統領令が出る見通しが依然として立たないということです。

日本と似た状況にある韓国は今週、トンランプ大統領と首脳会談を行っていますが、目立った進展はありませんでした。ラトニック商務長官は先日の閣議で、こんなことを言っています。

「アメリカに市場を開かない日本と韓国からは合計9000億ドルを取り付け、アメリカの経済安全保障に投資できるようにしました」

赤沢大臣が訪米中止 交渉の行方は

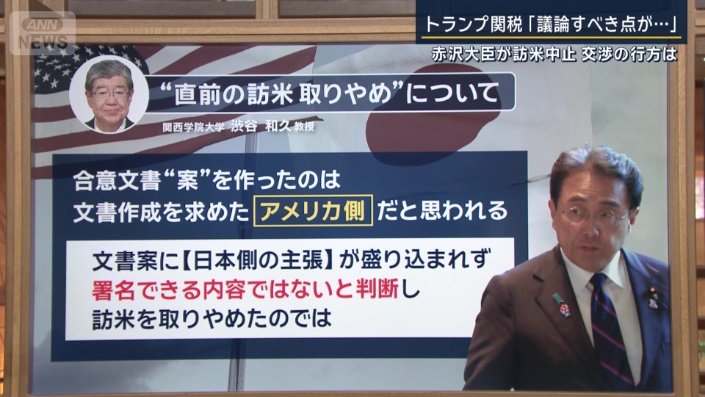

交渉は7月に合意済みでしたが、ここにきて議論すべき点があるということは、お互いに齟齬(そご)があるのでしょうか。第1次トランプ政権の際、日米貿易交渉に携わった関西学院大学の渋谷和久教授に聞きました。

「合意文書の案を作ったのは、文書の作成を求めていたアメリカ側だと思われるが、その文書案に日本側の主張が盛り込まれず、署名できる内容ではないと判断して訪米を取りやめたのではないか。経験上、アメリカ側が文書案を作ると、アメリカ側に都合の良いことしか書かれないのは良くあること。私が交渉した際も、一方的に文書を押し付けてくることがあり、その後の交渉では先手必勝で日本が先に案を作った」

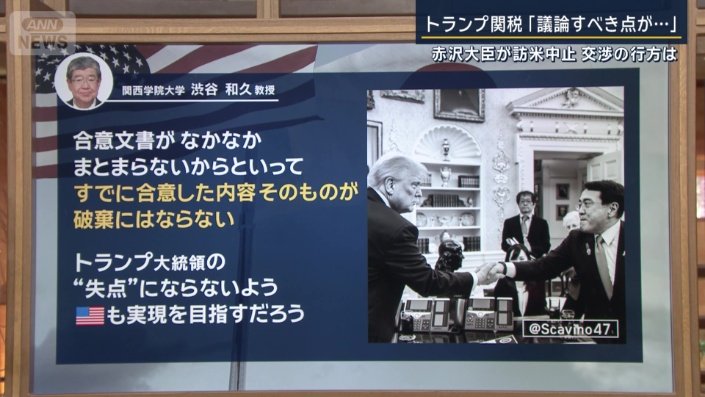

今後の交渉で合意そのものがこじれる心配はないのでしょうか。

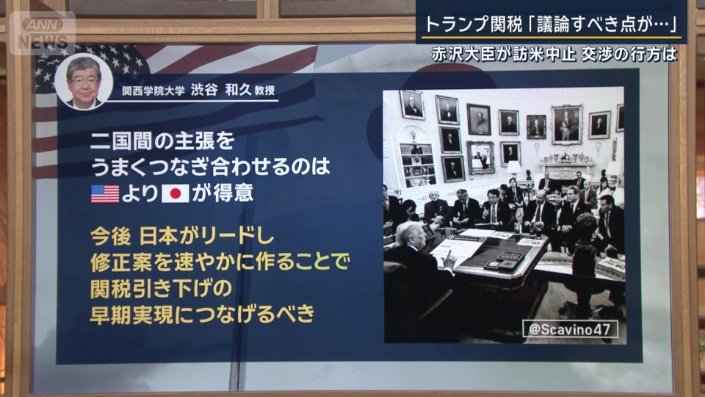

「合意文書がなかなかまとまらないからといって、すでに合意した内容そのものが破棄にはならないだろう。トランプ大統領の“失点”にならないよう、アメリカ側も実現を目指すだろう。2国間の主張をうまくつなぎ合わせるのは、アメリカ側よりも日本側が得意。今後は日本がリードし、修正案を速やかに作ることで、関税引き下げの早期実現につなげるべきだ」