7月の参院選で自民・公明両党は過半数を割った。去年10月の衆院選でも過半数を割っているため、自公は衆参ともに少数与党として、前代未聞の危うい政権運営を迫られる。

だが、自民党が“転落”したのはこれが初めてではない。ここでは、かつて自民党が政権を奪われた時代を、テレビ朝日政治部の千々岩森生官邸キャップと共に振り返る。

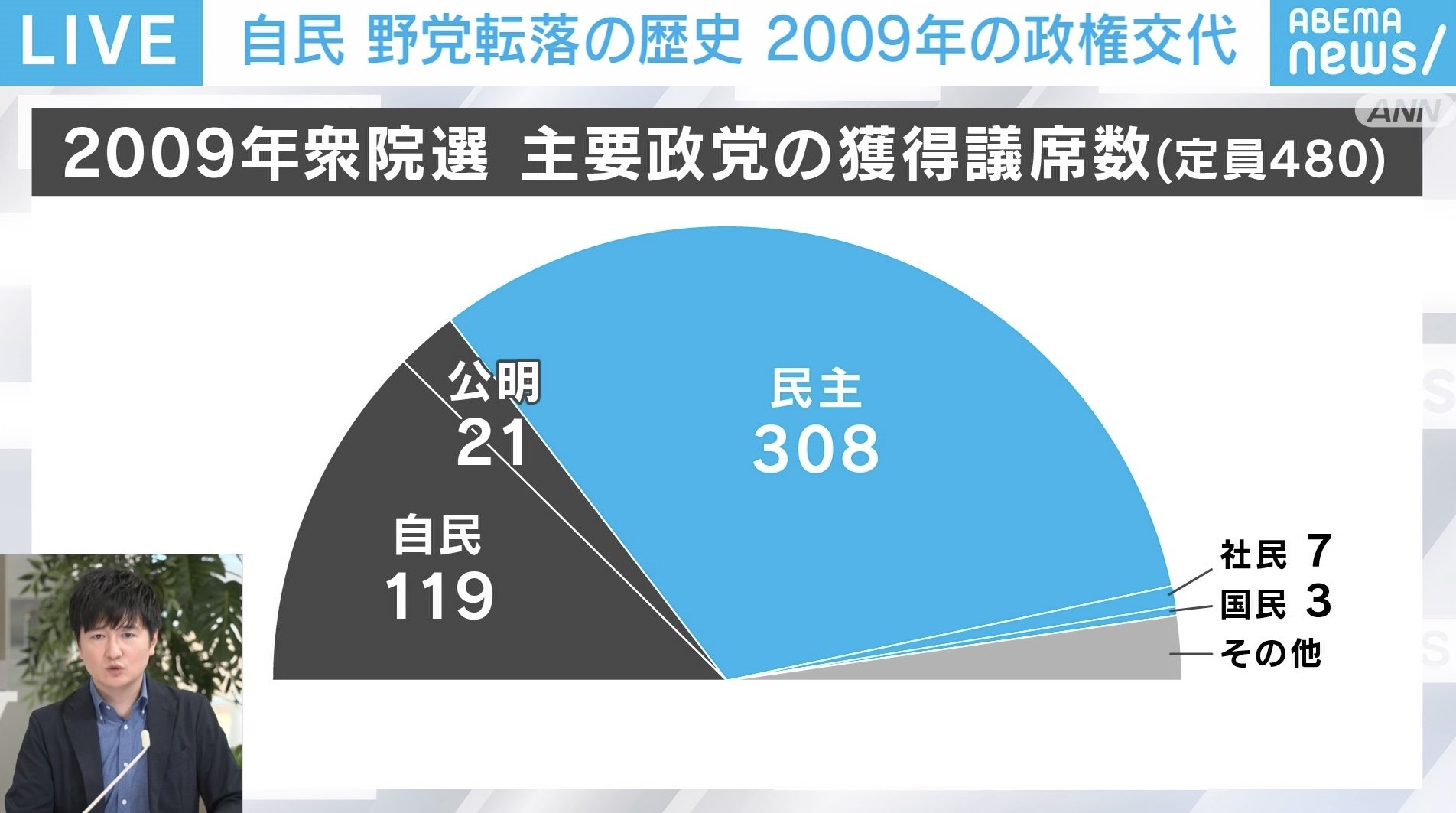

━━記憶にも新しい2009年、自民党政権から民主党政権になったが、なぜ自民党は負けたのか?

「要因はたくさんあるが、根本は『自民党政権への不信』だ。時代背景として、総理大臣がコロコロ変わっていた。小泉政権は01年〜06年までの長期安定政権だったが、その後、安倍総理、福田総理と1年ごとに変わった。やはり総理大臣がコロコロ変わると、自民党政権に対する世論の不信感は募る。そんな空気の中で誕生したのが麻生政権で、総理自身の問題を含めた政権運営への不満が生まれていった」

「もう一つ、2008年、麻生総理が誕生した頃にリーマンショックが起きた。もちろん経済がシュリンク(縮小)していけば国民の不満は出てくる。そもそも麻生総理は、総裁選に勝利して総理大臣になれば、すぐに解散総選挙に打って出ようと決めていた。総理の顔を変えて選挙に臨むパターンを狙っていたし、勝てばそのまま麻生政権が続いていたのは事実だ」

「しかし、リーマンショックとそれに伴う経済対策の策定に追われ、解散できずにズルズル進む羽目になった。支持率も低下していった。そして2009年秋の任期満了を前に、不満は頂点に達し、麻生総理は8月に解散総選挙に臨んだものの、世論の期待感を背にした民主党が政権を奪取する」

「閣僚の“不祥事”もあった。2009年2月、当時の中川昭一財務・金融担当大臣がG7の会議後の会見で、呂律が回らない状況になってしまい衝撃を与えた。これは揶揄するというよりも、“見るのも辛い”という感じだった。中川大臣は『風邪薬を飲んでいた』と釈明したが、『お酒が入っていたのでは』などと批判され、結局は辞任に至った」

2度も当時の総理を辞めさせようとしたのに…

━━当時、“麻生おろし”の動きはあったのか?

「支持率の低下とともに、麻生総理では選挙を戦えないということで、自民党内では麻生おろしの動きが強まった。7月には石破大臣と与謝野財務大臣の2人が官邸に乗り込み、麻生総理に辞任を迫った。これは現職閣僚が辞めるように迫るという、かなりショックな出来事だった」

「ただ、当時の自民党議員の間では、むしろ『自らの判断で辞めてほしい』という声の方が多かったのは事実。ちなみに、2007年の第一次安倍政権でも、参院選で負けた後、石破氏は安倍総理に辞任を迫っている。だからこそ、今、石破総理が逆の立場になって『あれ?』と思ってしまうし、2度も当時の総理を辞めさせようとしたのに、自分は居座っていいのかという反発が強まっている」

なぜ35議席しか獲得していない日本新党から総理大臣が出たのか?

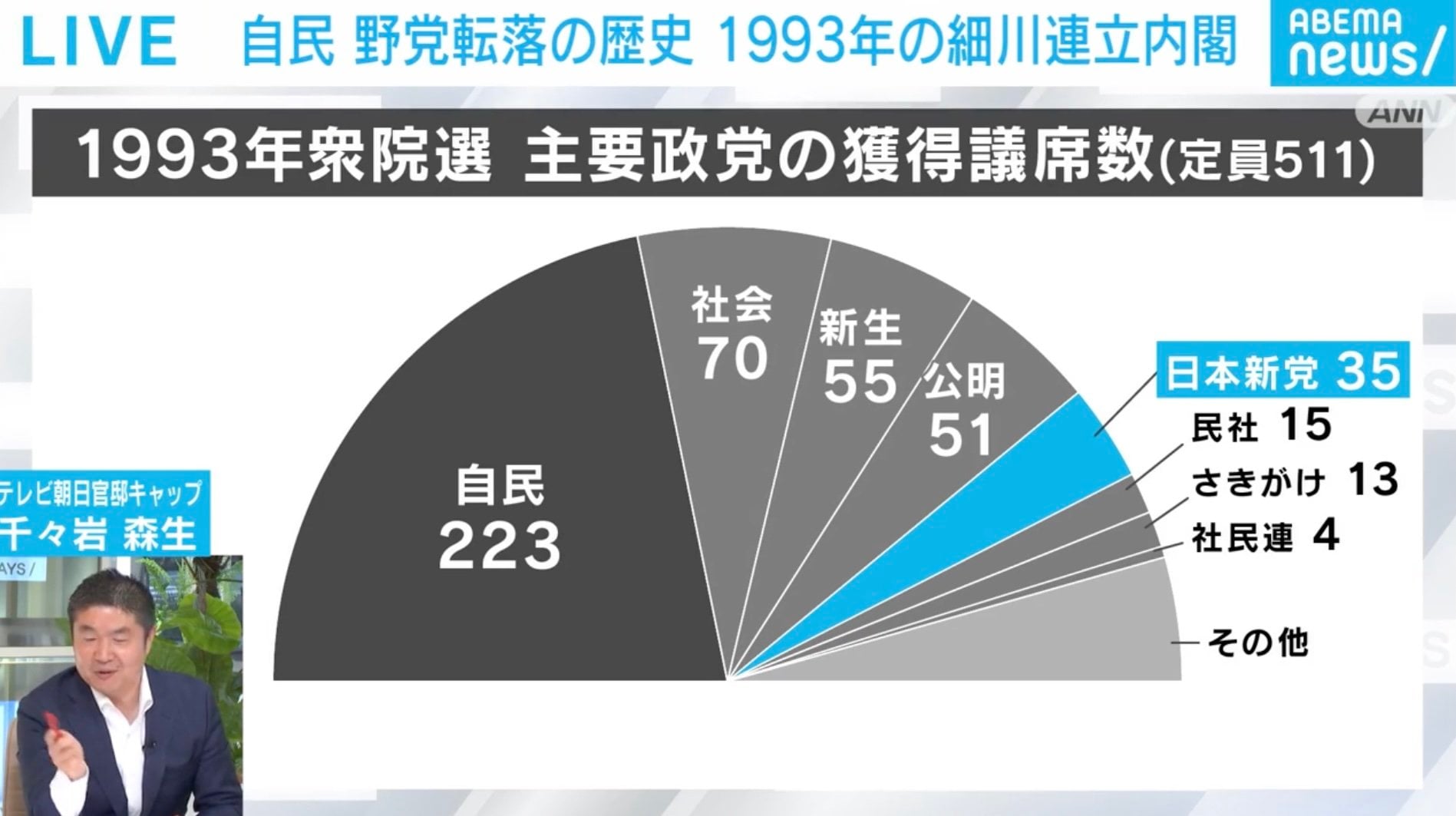

━━1993年にも自民党は政権を奪われている。自民党の宮沢元総理の時に内閣不信任決議が可決されたわけだが、なぜ否決されなかったのか?

「簡単に言うと、自民党の中から大量に造反が出たからだ。本来、自民党議員は宮沢総理に対する不信任案が出れば、反対して守るもの。しかし一部の議員が賛成に回ったため、不信任案は異例の可決となった。そして、その勢いで自民党を割って出たのが、小沢一郎議員を中心とするグループだった」

━━当時の自民党の敗因は?

「大きく4つある。1.89年の消費税導入、2.88年に発覚したリクルート事件、3.宇野元総理の女性問題。4.自民党の分裂。『消費税』が争点となっている点と、リクルート事件という『政治とカネ』が問題になったという意味では、今の自民党政権と似ている」

━━その後の1993年の衆議院選挙の結果、自民党が過半数を割り込み、8党派連立政権が樹立したわけだが、なぜ35議席しか獲得していない日本新党から総理大臣が出たのか?

「そもそも1955年にいわゆる55年体制が始まって以降、1993年までずっと自民党政権が続いていた。政治への飽きや不信感が募り、『とにかく自民党ではない政権を作ってほしい』という世論の期待感はすさまじかった」

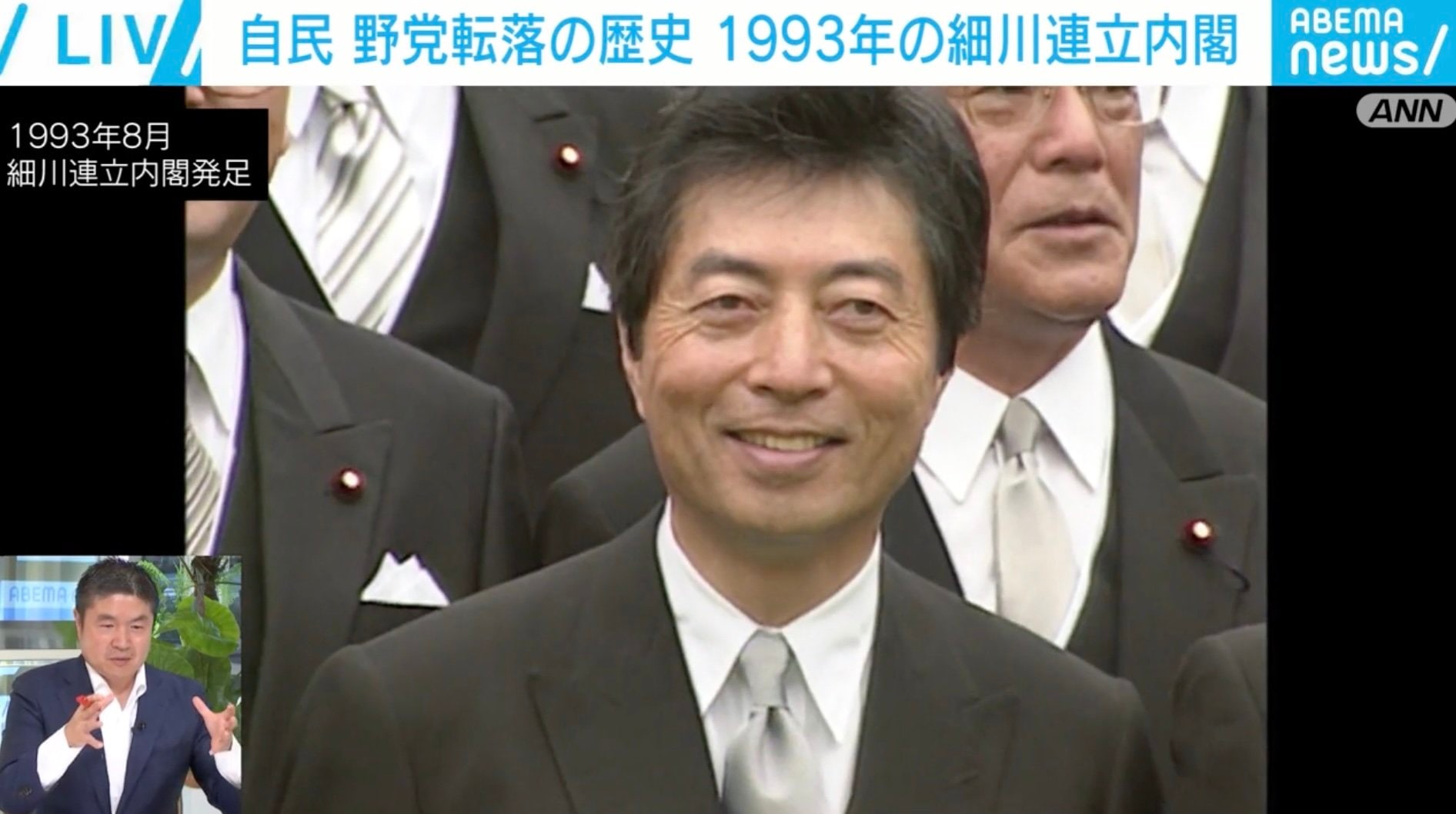

「そんな世論の力強い支援の中、日本新党というできたばかりの新党から、細川護熙というスターが出てきたことで、そこに野党の“結集軸”が生まれた。日本新党は8党派のうち4番目の大きさだったが、より大きな議席を得ていた社会党や新生党は、ぐっと我慢して総理の座を渡した」

「細川代表は熊本県知事を務めていた。もともと熊本は細川藩だったため、“お殿様”と呼ばれ、そんな毛並みの良さなども当時はプラスに作用し、政権発足時は支持率が70%ほどにもなった。今は二世や政治家の家系出身者は、批判の対象にもなるが」

今後の政治はどうなる?

━━8党派連立は“維持”が難しいのではないか?

「その通りだ。実は細川政権は1年ももたなかった。原因の一つは、当時消費税が3%だったが、細川総理が7%の福祉目的税を急に導入し、消費税を衣替えしようと言い出し、猛反発を受けたことだ。政権内で反発が起き、他の要因も相まって8党派はギスギスした」

「細川内閣の支持率は低下したが、それでも40%や50%と比較的高かったものの、細川総理は辞任を表明するに至った。良くも悪くも粘りがなかったのは確か。この93年の細川内閣は、衆参ともに自民党が過半数を取れていないという点、野党が多党に割れていた点などにおいて、現在と似ている」

━━現在の野党の動きをどう見るか?

「まとまれば政権を獲れるのに取らない。政権を獲りに行かないから、少数にもかかわらず自民党と公明党がまだ政権を握っている。別にそれでいいならいいが、政権奪取の意欲がないなら“政権交代”などと言ってほしくなかった」

━━なぜ野党は政権を取りにいかないのか?

「最大の理由は、野党をまとめて自分たちの政策を本当に実現しようという意欲が欠如していることだ。過去の失敗から自信を失って、政権を担うことを怖がっているように映る。もう一つ、93年や09年当時よりも野党各党の方向性の違いが、より顕著になっていることも挙げられる」

━━今後の政治はどうなるのか?

「私は9月に自民党総裁選が行われる可能性が、極めて高いと思っている。石破総理が再び総裁選にチャレンジする可能性もある。議員の中では“石破おろし”が強いが、自民党支持者の世論調査では、『石破総理の続投』を容認する声が6〜7割だ。だから、総裁選をやる=石破総理退陣とは言えない」

「石破政権は今、完全に行き詰っている。このまま続けたいなら、あえて総裁選にチャレンジして勝利し、『引き続き私についてきてください』と求心力の回復を図らない限り、今のグダグダが続いてしまう。私の感覚では、石破総理は総裁選という“踏み絵”なしに、先には進めない」

━━今後、自民・公明が“組む”としたらどの政党か?

「一番手は維新、二番手は国民民主と見ている」 (ニュース企画/ABEMA)