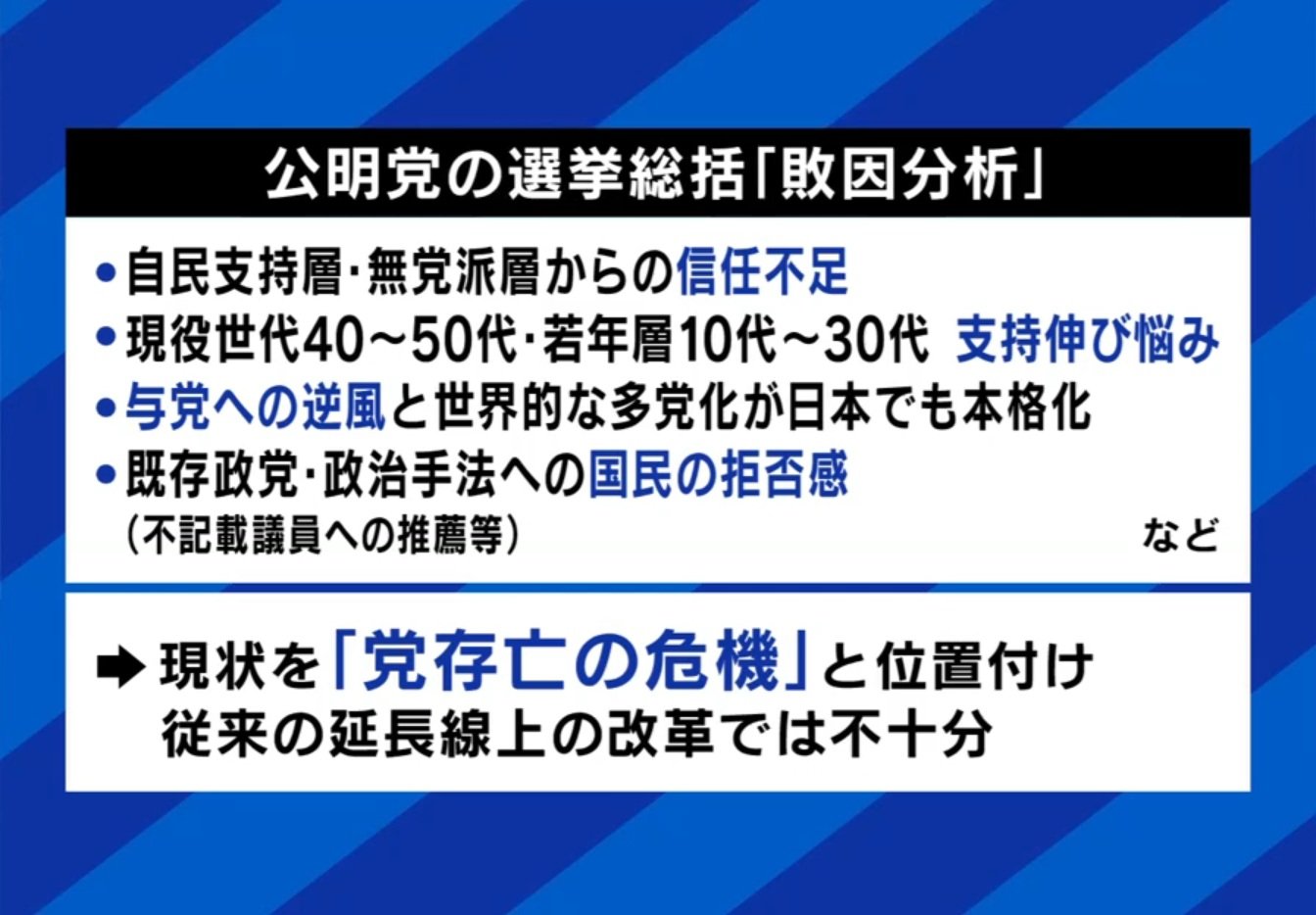

公明党は、連立与党を組む自民党とともに、参院選で大敗した。現職の落選が相次ぎ、総括では「存亡の危機」という言葉も出ている。要因としては、自民支持層や無党派層からの信任不足、現役世代・若年層の支持の伸び悩み、既成政党への国民の拒否感などがある。

一方で、政党と有権者の親和性を測るマッチングサービスでは、支持率が1位という結果も出ている。識者からは「党が溶け始めている」といった指摘もあるなか、いかに中道政党として生き残ろうとしているのか。『ABEMA Prime』では所属議員に聞いた。

■参院選ではわずか8議席「存亡の危機」

参院選では改選前の14議席から、8議席まで減らした。公明党の政務調査会長である岡本三成衆院議員は、「7月の参院選、もっと言えば2024年の衆院選から大きく議席を減らしている。このまま私たちが変わらなければ、党は将来なくなってしまうぐらいの現状だと再確認した。社会のビジョンも伝え方も、リフォームではなく建て直す気持ちで『存亡の危機』と表現した」と説明する。「私たちの原点は、福祉・教育・平和だ。そこに経済対策を加えて、将来的なビジョンをシンプルに伝える努力をしていきたい」。

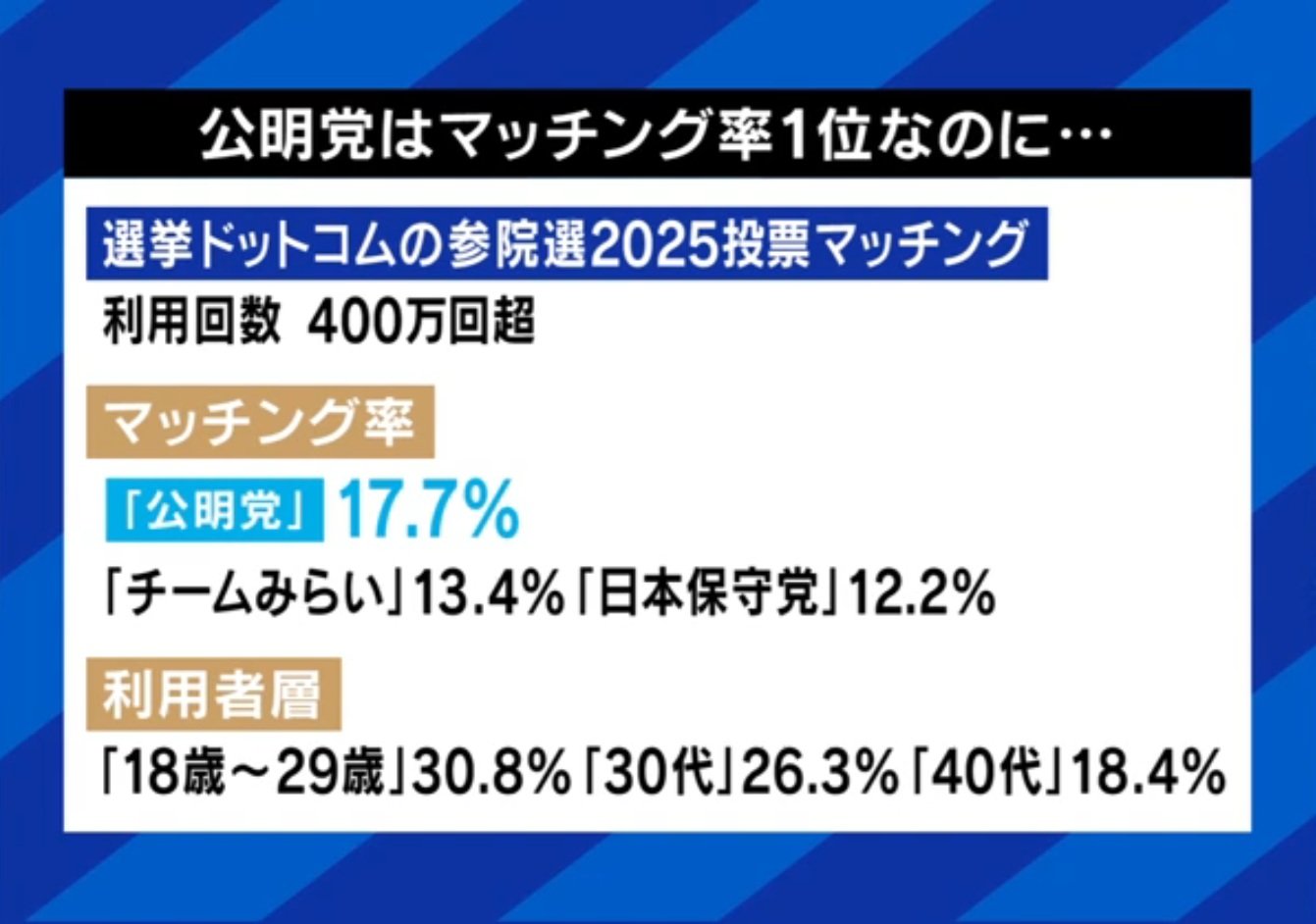

党勢が落ちた一方で、政策は支持されているようだ。選挙ドットコムの参院選マッチングでは、党名を隠して、どの政策がいいかを質問した結果、公明党が17.7%で1位になった。しかし投票結果には結びついていない現状がある。

前衆院議員の伊佐進一氏は、「マッチングの対象は、10〜40代の無党派だ。そういう人々は、公明党から一番遠そうだが、名前を隠して政策で選ぶと第1党になる。発信の仕方が悪く、『自民党の陰でコソコソしている』と思われている。われわれが前面に出て、有権者に発信する必要がある」と語る。

政治ジャーナリストの武田一顯氏は、「公明党が溶け始めている」と表現する。「今まで自分と連立した政党は、みんな溶けた。新自由クラブもなくなった。自社さ政権の社会党も、社民党になったが、ほとんど溶けた。保守新党もなくなった。もともと『自由党』と『民主党』を溶鉱炉で溶かしてつくった政党だ」

そして、公明党については、「宗教団体を支持母体に持つ、非常に特異な政党だ。連立で25年間頑張ってきたが、2024年の衆院選で代表が落選して、今回の参院選でも『存亡の危機』まで敗北した。いよいよ溶け始めたのではないか」と分析する。

■政策だけで見れば「政党支持率1位」という結果も

伊佐氏は「公明党にはタブーがあると思われている。宗教の話も、もっと堂々と語っていい」と考えている。「政治は100対0の選択ではなく、だいたい55対45で悩む。そこで必要となるのが、政治家としての軸だ。それは哲学や理念、われわれは多分宗教だろう。軸がないと、『こっちの方が得する』といった選択肢に陥りがちだ。政治家として筋が通っていることが大事で、タブーを怖れずに発言しないといけない」。

支持母体である創価学会との関係性については、「衆院大阪6区で、今まで4回当選して、5回目で落ちた。当選時は約10万票取っているが、そのうち公明党の比例投票者は3万台。残り7万票は、維新や自民を応援しているが、小選挙区では伊佐進一に投票する人だ。創価学会以外からも応援してもらっているし、公明党も創価学会のためだけでなく、日本国のために政治をしている。開かれた“大衆政党”だとアピールできていなかったのが問題だ」とした。

岡本氏も「私たちは信仰の活動をしているわけではなく、『どのような社会を作りたいか』という哲学の根本に、信仰的な価値観を共有している。私も小選挙区で、創価学会員の支持者が25〜30%いるが、70%は関係ない人から支援してもらっている。後援会にも学会員はほとんどいない。『この哲学で、こんな社会を作りたい』という思いに共感してくれる人を増やしたい」と同調する。

文筆家で情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、「ボートマッチ率が高いのは納得する。政治関係の人と話すと、『公明党の人が一番話が合う』と言っている」と話す。「そこにはリベラルの変遷がある。立憲民主党や共産党、社民党といったリベラルのイメージが、どんどん『護憲・反自民』に変わった。立憲民主党が左寄りになる一方で、自民党の岩盤保守層や参政党が登場して、両極端に分かれているが、その中間層にある“新しいリベラル”と公明党はマッチしている」。

そして、「みんな経済政策を求めている。しかし潜在的に親和性が高いのに、公明党が認識されていない。自民党と一体化して、『公明党はわれわれの政党ではない』となり、参院選では国民民主党に票が流れたのだろう」との見立てを示す。

今後については、「自公連立にせよ、少数与党であることは変わらない。もう単独過半数とはならず、ヨーロッパ並みに連立政権が続くとも言われている。となると、与党入りせず、政策ごとに協定を結ぶ形に変わる可能性が高い」として、公明党にも「政策ごとに協定を結ぶ方が、可能性が開けるのではないか。国民民主党と同じ路線で、時には自民、時には立憲や国民と組んで、やりたい政策を遂行する方が、“新しいリベラル”の中間層に訴求できる」とアドバイスする。

■今後の自民党との連立、他党との連携は…

自民党との連立は、どうなっていくのだろうか。伊佐氏は「選挙を行ったり、政権が変わったりするたびに、連立の合意文書を作る。『一緒にやるには、これを決めよう』と約束して、初めて連立政権になる。他党が入っても、必ず合意文書を結ぶ。もしそこで『意見が違う』となれば、連立に入らないこともある」と考えている。

10月4日の自民党総裁選に向けて、岡本氏は「誰が総裁になっても、『この部分で納得してもらえなければ、自民党とは連立合意を結べない』というリストを党内で議論している」という。

それでも伊佐氏は、「自民と公明しかないと、覚悟を持って言える」と断言する。「おそらく日本政治は今後、少数政党が乱立して、ドイツのように選挙のたびに連立合意する世界になるだろう。そこで公明党の得意を生かせる。自民党と野党で意見が異なるときに、公明党が間に入って調整してきた。“103万円の壁”も国民・玉木雄一郎代表が動かしたが、最終的には公明党案でまとまった」。

岡本氏は「『自民党とは違う政党なのだから、政策も違って当然だ』とならなくてはならない。私は与党ぼけした政調会長だったと反省している。政策を作るにあたって『財務省が許さない』『自民党を賛成させられない』と、できる範囲のことしか言わなかった。そうではなく、政府や自民党が何を言おうと、『これをやりたい』と言うことをブランディングとしてやっていきたい」と意気込んだ。 (『ABEMA Prime』より)