石丸伸二氏が設立した地域政党「再生の道」が、代表を交代した。後任として選ばれたのは、京都大学の大学院で、AIについて研究している奥村光貴氏(26)だ。代表選で奥村氏は“卒丸案”として、「AIペンギン」を提案した。奥村氏のアイデアは、団体の代表をAIにして、意思決定させるもので、その育成ロードマップはこれから公開していくという。

ネットでは「試行が面白いし、どんな結果になるか期待」といった評価のほか、「選挙で選ばれてもいないAIに意思決定をさせるのは民主主義の否定じゃない?」「AIに任せるのは人間の責任放棄でしかない」といった懸念も出ている。そこで『ABEMA Prime』では、奥村新代表にAIの政治活用や、どこまで任せるべきなのかについて聞いた。

■AIペンギンとは?チームみらいとの違いは?

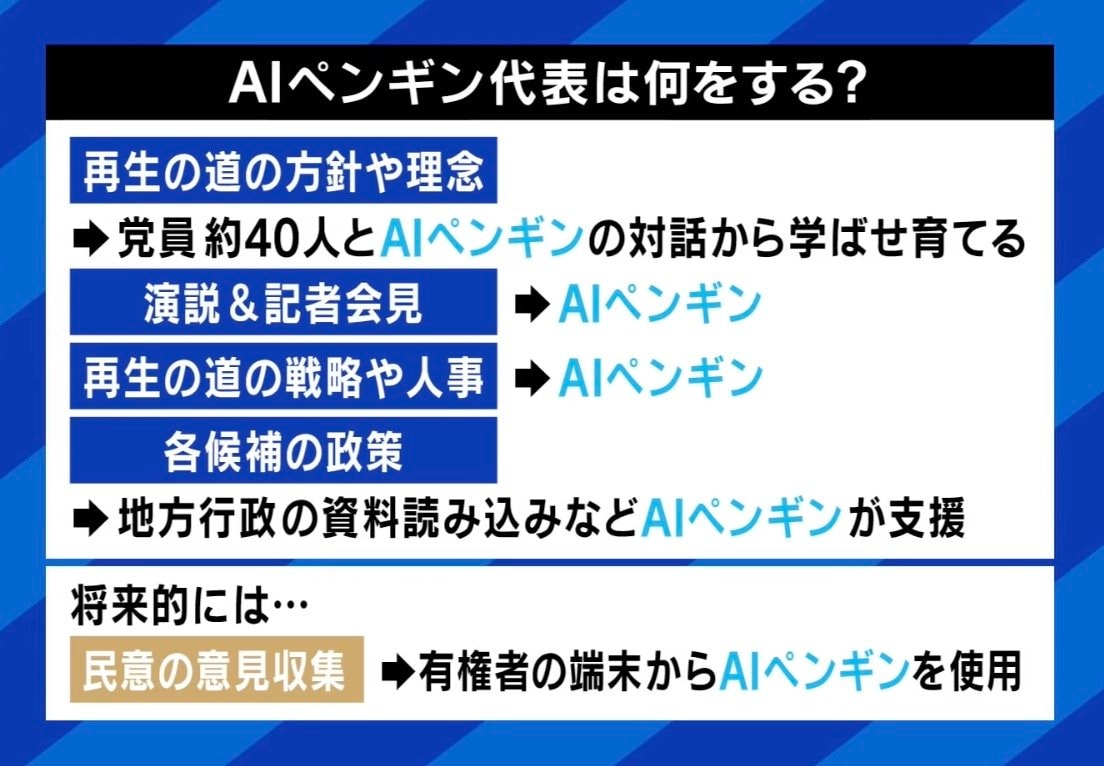

代表交代について、奥村氏は「法的に代表は自然人でないといけないため、私が代表ではあるが、AIペンギンへ徐々に意思決定を委譲する。その時に果たしてどうなるのかを見るのが我々の挑戦だ」と説明する。

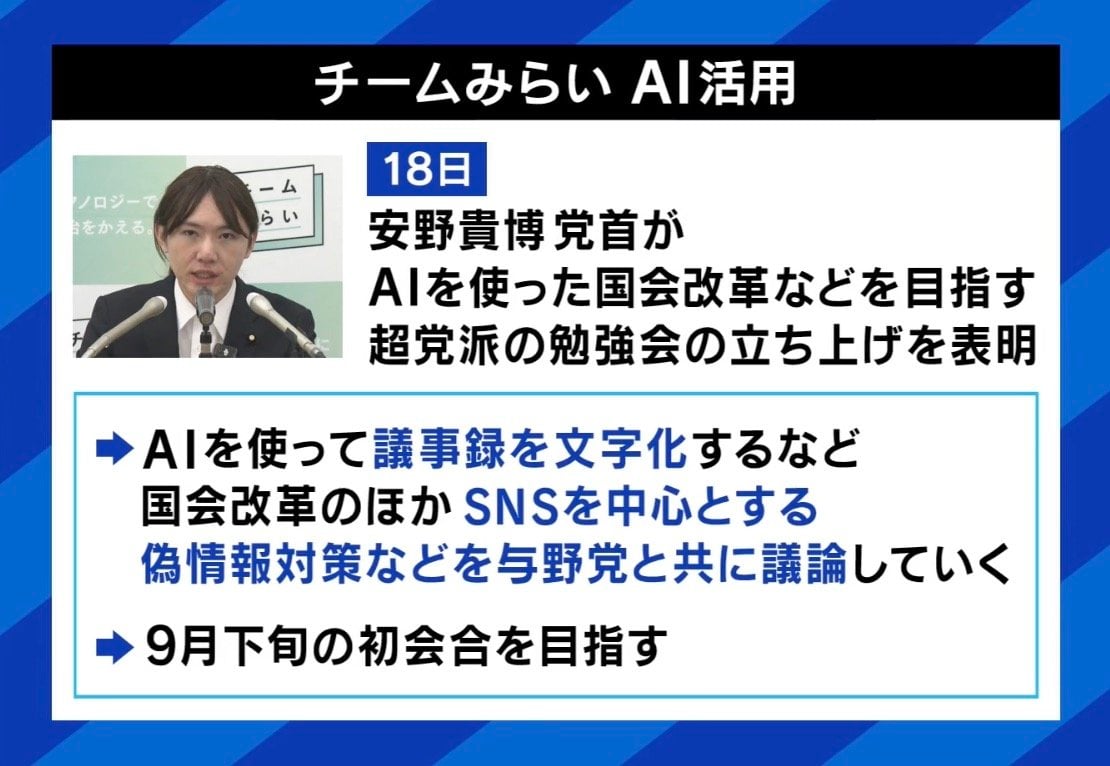

すでに政治へのAI活用では、チームみらいの例がある。違いとしては「意思決定にAIを使う」ことだが、「意志決定にAIを使うことには、どこか危うさを感じる。ただ、これが現実になったときにどうなるか、今のうちに見ておかないと危険だ」と語る。

こうした発想に至った背景には、再生の道が「政治参加のプラットフォーム」であることがある。「既存政党のように政策を打ち出す団体ではない。例えば、AIペンギンが一人ひとりのスマホで育つと、記者会見を見て『うちのAIペンギンちゃんが頑張っている』となるかもしれない。『既存の政治家よりも、この子の方が賢い』となった時に、果たして本当にそれでよいのかとなる」。

そして、「現時点でもAIに意思決定を介入されている。YouTube動画も、AIのアルゴリズムでレコメンドされているが、その動画は自分の興味に合ったものかもしれないし、何か意図されたものかもしれない」と、“すでにAIによって意思決定されている可能性”を自覚する必要性を訴える。

■「AGI到来に我々ができるささやかな抵抗」

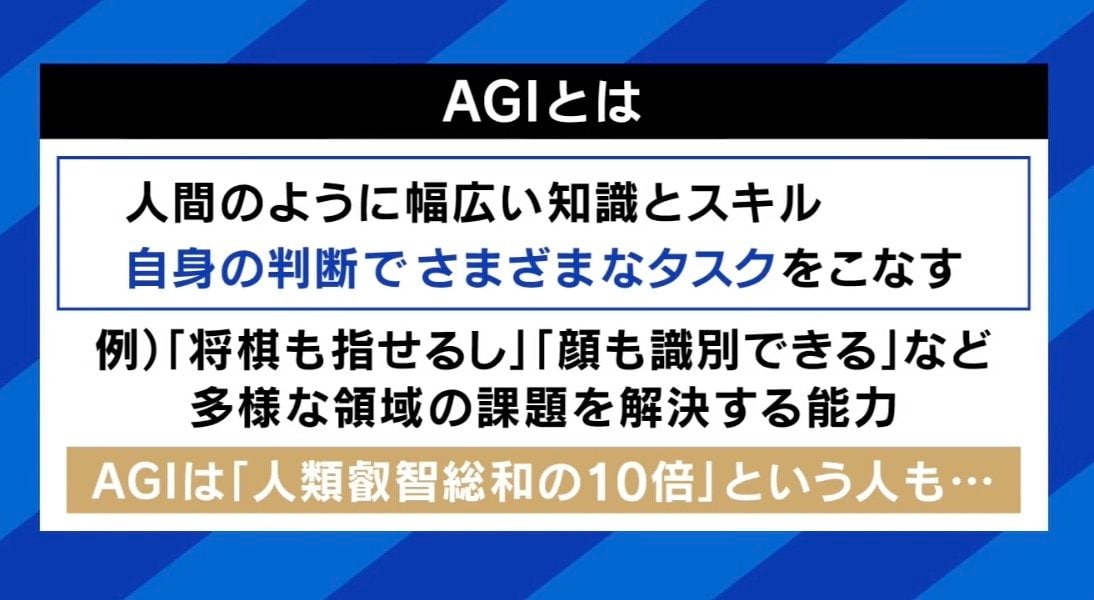

奥村氏は「AGI」のある未来を見据えている。AGIとは、人間のように幅広い知識とスキルを持ち、自身の判断でさまざまなタスクをこなすものを指す。例えば「将棋も指せるし」「顔も識別できる」など、多様な領域の課題を解決する能力を有し、「AGIは人類叡智総和の10倍」という人もいる。

奥村氏は現在、八丈島に住んでいる。「東京都には有人島が11あり、そこから都議を1人選ぶ。すると、伊豆大島選出の議員は、どうしても伊豆大島によくせざるを得ず、他の島からしたらなんだとなる」。そこでAGIを用いることにより、「ドラえもんをイメージして欲しい。みんなの意見を聞き、選出地の文脈もないため、公平で合理的だとなるかもしれない」という。

一方でAI活用によって、人間が元々持っている偏見を助長する懸念も指摘されている。これには「AIにはバイアスを取り除く方向へ行ってもらう必要がある。AGIの到来自体は避けられず、これがわれわれにできるささやかな抵抗だ」と返す。

選挙ドットコム編集長で元東京都議の鈴木邦和氏は、「民主主義のプロセスにおいて、すでにAIは、いい意味でも悪い意味でも貢献している」と評する。「有権者が投票を判断するための情報は、相当AIによってフィルタリングされている。すでに地方議会では、議員の質問や答弁に生成AIを使っている人もいる。遠い未来の話ではなく、すでにAIが民主主義のプロセスに入っているため、“現実に起きている問題”として認識する必要がある」。

奥村氏は「人間の面白いところは、『合理的であれば信頼する』というわけではないこと。地方に行けば行くほど、“地回り”が必要になるが、毎日話している相手の方が『だったら投票する』という人が多い。『信頼する』と『合理的』や『説得する』は、違う次元のプロセスだというところに意識を向けるべきだ」と語る。

■「依存状態は避けたい」

今後については、まず「小さなタスク」からAIに託そうと考えている。「『この件を情報公開するか』の意見を集約して、ペンギンちゃんに決めさせて、どうなったかをオープンにする。実験や挑戦のプロセスを見てもらい、それが将来に起こり得るかもしれないという心持ちで、『ここはダメ』『まともなこと言っている』などと見てほしい」。

AIと人間との関係について、奥村氏個人としては「やはり一人ひとりがしっかり呼吸して、意識を持って決めていくべきだ。どんどん依存していき、ドラッグ状態になるのは避けたい」と語った。

(『ABEMA Prime』より)