1

参議院選挙で自民党が大敗し、全国民への2万円給付が宙に浮くなか、野党を巻き込んだ物価高対策が動き始めました。複雑な仕組みですが、私たちにどんなメリットがあるのでしょうか。

「給付付き税額控除」とは

自民・公明・立憲3党による「給付付き税額控除」の制度設計に向けた協議がいよいよ始まります。

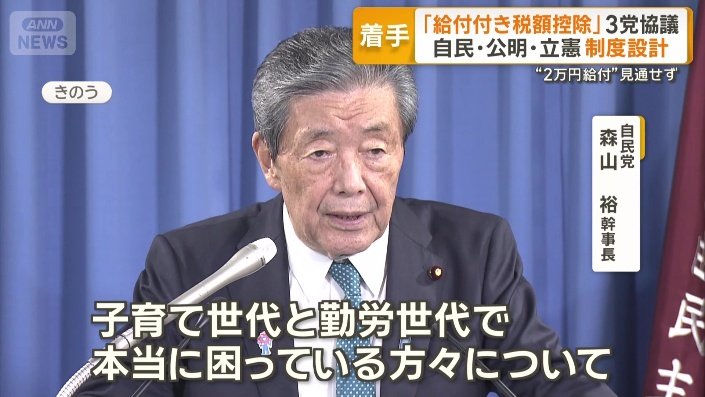

自民党 森山裕幹事長

「子育て世代と勤労世代で本当に困っている方々について、どのような所得再配分を進めるべきか」

「子育て世代と勤労世代で本当に困っている方々について、どのような所得再配分を進めるべきか」

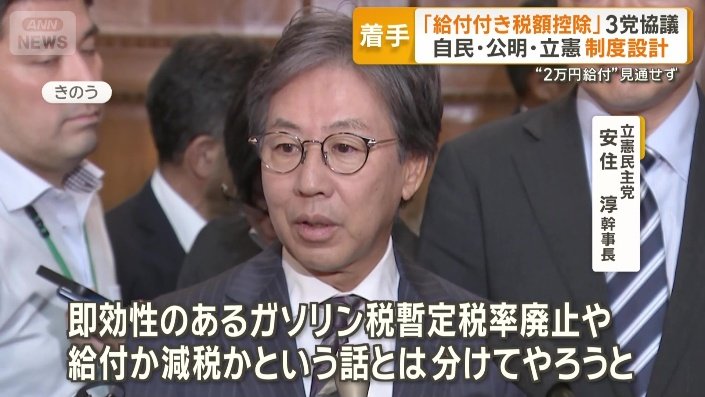

立憲民主党 安住淳幹事長

「給付付き税額控除の制度導入について議論していこうと。それだってかなりの時間を要するので、即効性のあるガソリン税暫定税率廃止や給付か減税かという話とは分けてやろうと」

「給付付き税額控除の制度導入について議論していこうと。それだってかなりの時間を要するので、即効性のあるガソリン税暫定税率廃止や給付か減税かという話とは分けてやろうと」

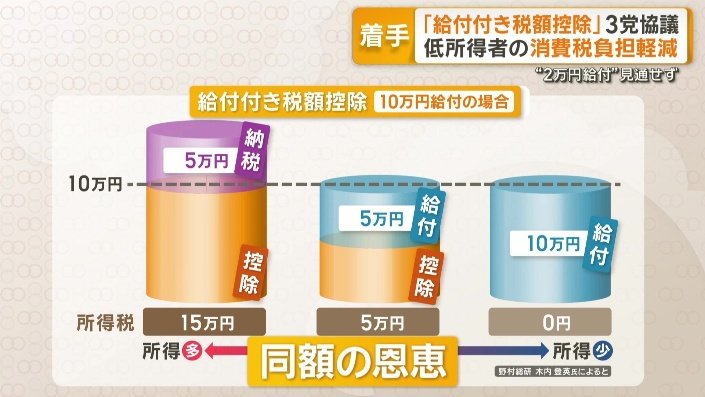

所得に応じて現金給付と減税を行う「給付付き税額控除」。

野村総研 エグゼクティブ・エコノミスト

木内登英氏

「消費税の逆進性を補うものとして、低所得者のほうが消費をする比率が高くなって、結果的に消費税の負担が低所得者が大きくなってしまうのを打ち消す施策」

木内登英氏

「消費税の逆進性を補うものとして、低所得者のほうが消費をする比率が高くなって、結果的に消費税の負担が低所得者が大きくなってしまうのを打ち消す施策」

木内氏によると、例えば10万円の給付付き税額控除を実施した場合、所得税が15万円の人は10万円が控除され、5万円を納税することになります。

所得税が5万円の人は5万円が控除され、残りの5万円は現金で給付されます。

納税額が0円の非課税世帯の場合は、10万円すべてが給付される仕組みで、所得水準に関わらず同じ額の恩恵を受けることができるといいます。

現金の一律給付とは何が違うのでしょうか?

木内氏

「低所得者のほうがもともと所得の水準が低いので、例えば高所得者が100万円もらうのと、低所得者が100万円もらうのではありがたみが違う。より低所得者のほうが恩恵が、金額としては同じだが自分の所得と比べると大きなメリットがあるので、低所得者支援のための施策ということになる」

「低所得者のほうがもともと所得の水準が低いので、例えば高所得者が100万円もらうのと、低所得者が100万円もらうのではありがたみが違う。より低所得者のほうが恩恵が、金額としては同じだが自分の所得と比べると大きなメリットがあるので、低所得者支援のための施策ということになる」

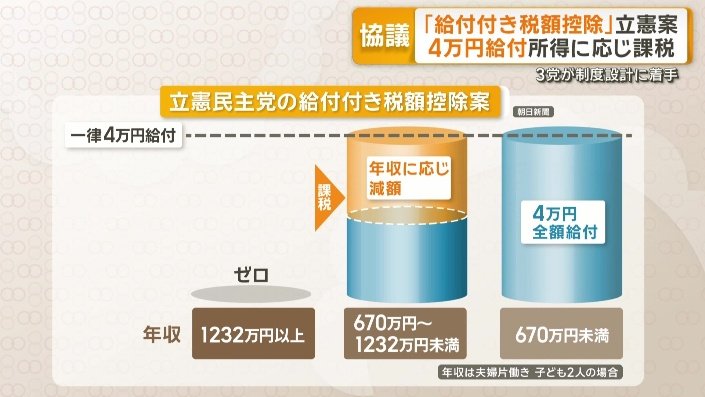

立憲案 4万円給付、所得に応じ課税

朝日新聞によると、立憲がまとめた案は国民に一律4万円を給付したうえで、所得に応じた課税によって最終的に受け取る金額を調整するというもの。

夫婦の片方が働き、子どもが2人いる場合、年収670万円未満は満額の4万円を給付。670万円以上、1232万円未満は収入が多いほど実質的な給付額が減り、1232万円以上ではゼロとなります。

将来的には所得や資産を正確に把握し、給付額を決める仕組みに移行したい考えだと報じています。

自民・公明・立憲の3党は30日に政調会長会談を行い、具体的な制度設計の議論をスタートさせます。

(「グッド!モーニング」2025年9月26日放送分より)

広告