9月22日の告示を皮切りに、自民党総裁選の演説会・討論会が立て続けに実施されている。候補者たちは日々、熱弁をふるっているが、ニュース番組『ABEMAヒルズ』は10月の投開票までの期間で支持を伸ばす“肝”となる「演説」に注目した。

元経済安保担当大臣の小林鷹之氏は「自民党が1つになったうえで、経験豊かな議員から知恵をお借りしつつも、この1つになった自民党を前面に立って引っ張っていくのは若い力だと思う」と述べた。党改革には、世代交代が不可欠だと訴える小林氏。

5人の中で最年長の茂木敏充氏も、「自民党を、日本経済を必ず再生する。その目標は2年。自民党には次の時代を担う、多くの中堅、若手人材がいる。こういった若手や女性を思い切って登用してまいる。閣僚の平均年齢は10歳、若返らせる。3割は女性を登用する」と「若返り」に言及した。

官房長官の林芳正氏は、「岸田政権、そして石破政権と2年にわたって官房長官を務めさせていただいた。中枢にいた者の責任、これを感じながらも、逆にこの経験を活かして継承の中に変化、革新を求める」と石破路線の継承を掲げる。

前経済安保担当大臣の高市早苗氏は「高市早苗、奈良の女です。大和の国で育ちました」と語り、「高円の秋野の上の朝霧に妻呼ぶ雄鹿出で立つらむか」と万葉集の和歌を高らかに詠みあげ、「経済的な動機で日本にやってきて、難民を主張する人、きちんとお帰りいただく。また、不法滞在の人たちにも厳格に法律を守っていただく」と語った。

農水大臣の小泉進次郎氏は、「まずは国民の皆さんにお約束したこと、野党と合意したこと、国民が求めていること、それを一致団結、着実に実行することが信頼回復の唯一の道だと思う」「今回の総裁選を自民党再生に向けた新たな出発点にしようではないか」と自民党の立て直しを強調した。

それぞれ独自のスタイルで演説を披露した5人の候補者たち。その言葉はどう伝わっているのか。番組では、経営者や政治家のスピーチをのべ1500以上みて研究してきたという話し方トレーニングサービス「kaeka」の小倉琳氏に話を聞いた。

各候補者の所見発表をプロが分析!

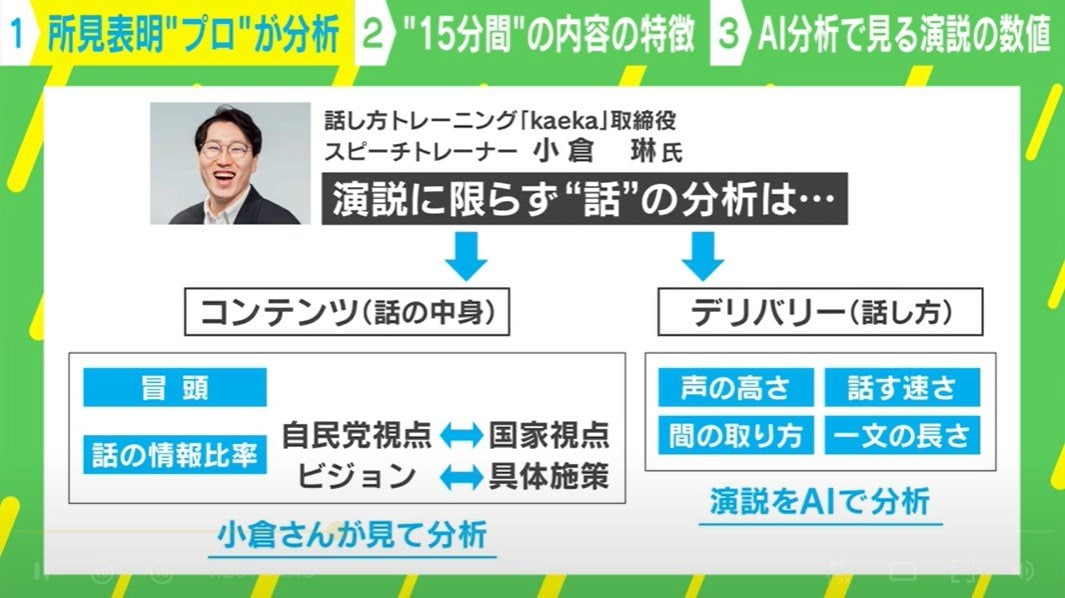

小倉氏は「演説に限らず“話”の分析はコンテンツ(話の中身)と、デリバリー(話し方)の2つに分解して分析する」。

「まず前提として、コンテンツの分析をするときには、冒頭、話のいわゆる“掴み”をどう作ってきたのかという点、また文章15分の中でどのようなことに話の情報の比率を割いてきたかという点、2つの観点で見ている」(小倉琳氏、以下同)

また、AIでの分析も行っているといい、今回の所見発表を「声の高さ」「間の取り方」「話す速さ」「一文の長さ」の観点で分析したところ「小林氏と小泉氏が数値的にはかなり高い評価を得やすいものであった」と語る。

「声の高さも十分で、話す速度も一定で聞き取りやすい。また一文の長さが長くなるとわかりづらくなりやすいが、短くまとまっていたのが印象的だ」

小倉氏は特に重要だと思ったポイントについて「『声の高さ』と『間の取り方』」だと述べる。

「例えば高市氏だと、女性の声という観点では非常に低めで、これは政治家にとって素晴らしいポイントだと思っている。実際にリーダーシップの分析をするような論文などでも、政治家の声はなるべく低い方がリーダーシップがあるように受け取られやすいという評価もあるため、かなり印象的であったと数値にも出た」

『間の取り方』の観点では…。

「小泉氏が挙がりやすい。平均無声時間が1.16秒で他の候補者と比べても長いが、今回の小泉氏の演説を見て思われたポイントとして多いのは、『堂々としていた』『余裕があるようにも見えた』ところだ。これは間をちゃんと取るというところからきているのではないか」

演説で“党員票の行方”に変化?

では演説によって“党員票の行方”に変化はあるのだろうか。番組コメンテーターで報道ベンチャーのJX通信社の代表取締役・米重克洋氏は以下のように見解を示す。

「変わると思う。さまざまな党員の調査で党員票の動向を見て感じるのは、普通の選挙と全く違うということだ。普通の選挙の場合には、態度が決まっていない人が最初5割、6割ほどいて、その人たちが徐々に態度を決めることで選挙の情勢が変わっていく。しかし党員の場合は、最初に良いと思った態度が、討論や演説などを見て変わっていく。一度態度を決めた人が変わるのが党員の大きな世論の特徴で、去年高市氏が大きく伸びたことなどもそういう変化によるものだ」(米重克洋氏)

(『ABEMAヒルズ』より)