2001年の「小泉旋風」前の総裁選は派閥の「数の論理」が強かった時代。そのため、有力者が候補者を呼んで面接することもあったという。

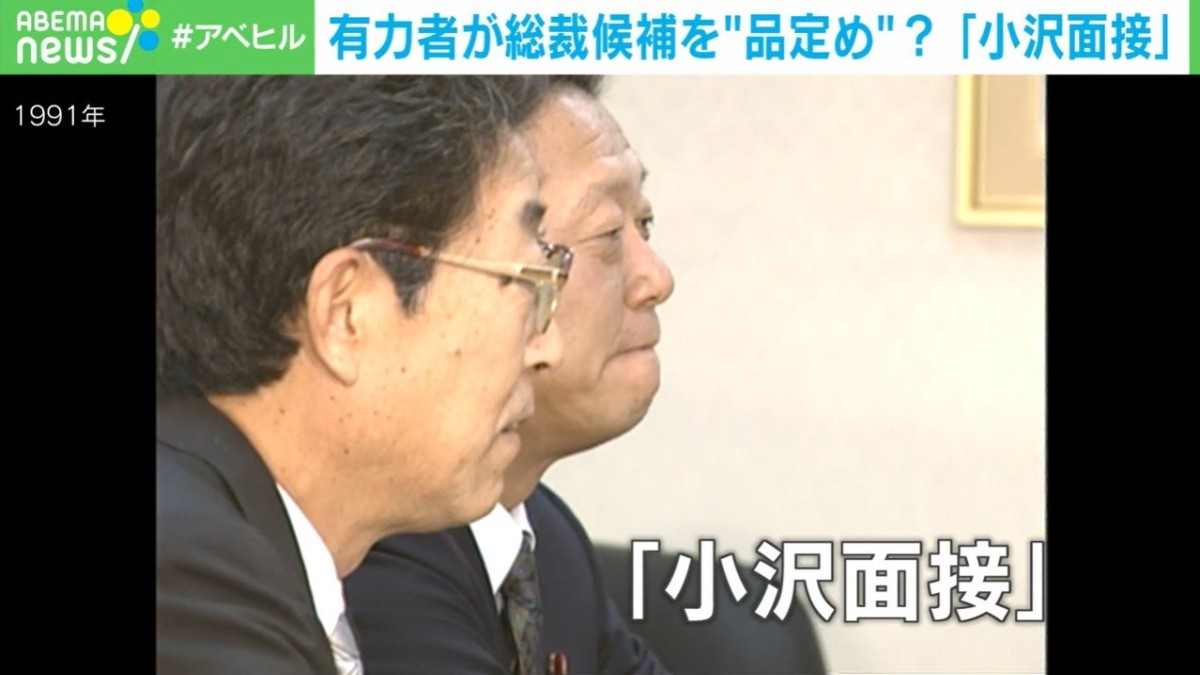

1991年、海部総理の後任を選ぶ総裁選。当時100人を超える自民党最大派閥・竹下派は小沢一郎氏(当時49)に立候補を求めたが、持病などを理由に小沢氏は辞退する。

政治ジャーナリストの細川隆三氏は、その当時のことを次のように語る。

「宮沢(喜一)さんと渡辺美智雄さん、三塚博さん、この3人がどうするかという話になって、候補者よりも若い小沢さんが事務所に呼びつけたというような形に映る。それで『小沢面接』と言われた」(細川隆三氏、以下同)

候補者は宮沢喜一氏(当時72)、渡辺美智雄氏(当時68)、三塚博氏(当時64)の3人に。当時49歳だった小沢一郎氏が事務所でカメラを前に派閥のトップらを呼び出す様子は、「小沢面接」とのちに語り継がれることになる。

「僕はそれが最初の総裁選挙の取材で『なんだこれは。面接で決めるのか』と思った。後にも先にも最初で最後だ」

宮沢氏は、竹下派の支持を受けて総裁になった。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーターで政治学者の佐藤信氏は、「小沢面接」について次のような見解を示す。

「今は党員票が拡大しているが、(かつては)議員票だけでほとんど決まっていた。(今は)ほとんどの派閥が解体しているが、解体されていない時代も無派閥が3割ぐらいいた。その前の時代は、派閥にほとんど系列化されているので、選挙戦に入った時点で、どの派閥がどこにつくかによって結果がわかっている状態になった。そういう状態だと、もともと巨大な派閥を持っていると、そこの票をどう動かすかということは、大きな影響力を持つ」

佐藤氏は、「大どんでん返しのあった総裁選」の中で、印象的なものは何かと聞かれ、1956年の総裁選を「ドラマ」として挙げた。安倍晋三元総理の祖父でもある岸信介氏が1回目の投票で1位だったものの、決選投票でやぶれて石橋湛山新総裁が誕生した総裁選だ。

「1956年の総裁選で2位・3位連合でどんでん返しが起きた。1955年に自民党ができるので、できてすぐの時期。この時、1位になっているのは、安倍さんのおじいさんにあたる岸さん。2位、3位になっていたのが、石橋湛山さん、石井光次郎さんの2人。両陣営があらかじめ、決選投票に進んだら岸さんじゃなくて、どっちかに投票しようということを言っていた。結果的に石橋さんが2位になったので、石井光次郎さんを支持した人たちが石橋さんに乗っかって、決選投票で石橋さんが総裁・総理になる。今回も場合によれば起こり得るかもしれない」

(『ABEMAヒルズ』より)