自民党総裁選は、4日に投開票を迎える。衆参両院で少数与党となり、自民党の「一党優位体制」が終わったとも指摘されている。

自民党総裁選の情勢は

まずは、4日投開票の自民党総裁選の情勢から見ていく。

改めて総裁選の顔ぶれを確認すると、元経済安保担当大臣・小林鷹之氏(50)、元幹事長・茂木敏充氏(69)、官房長官・林芳正氏(64)、前経済安保担当大臣・高市早苗氏(64)、農林水産大臣・小泉進次郎氏(44)の5人で争っている。

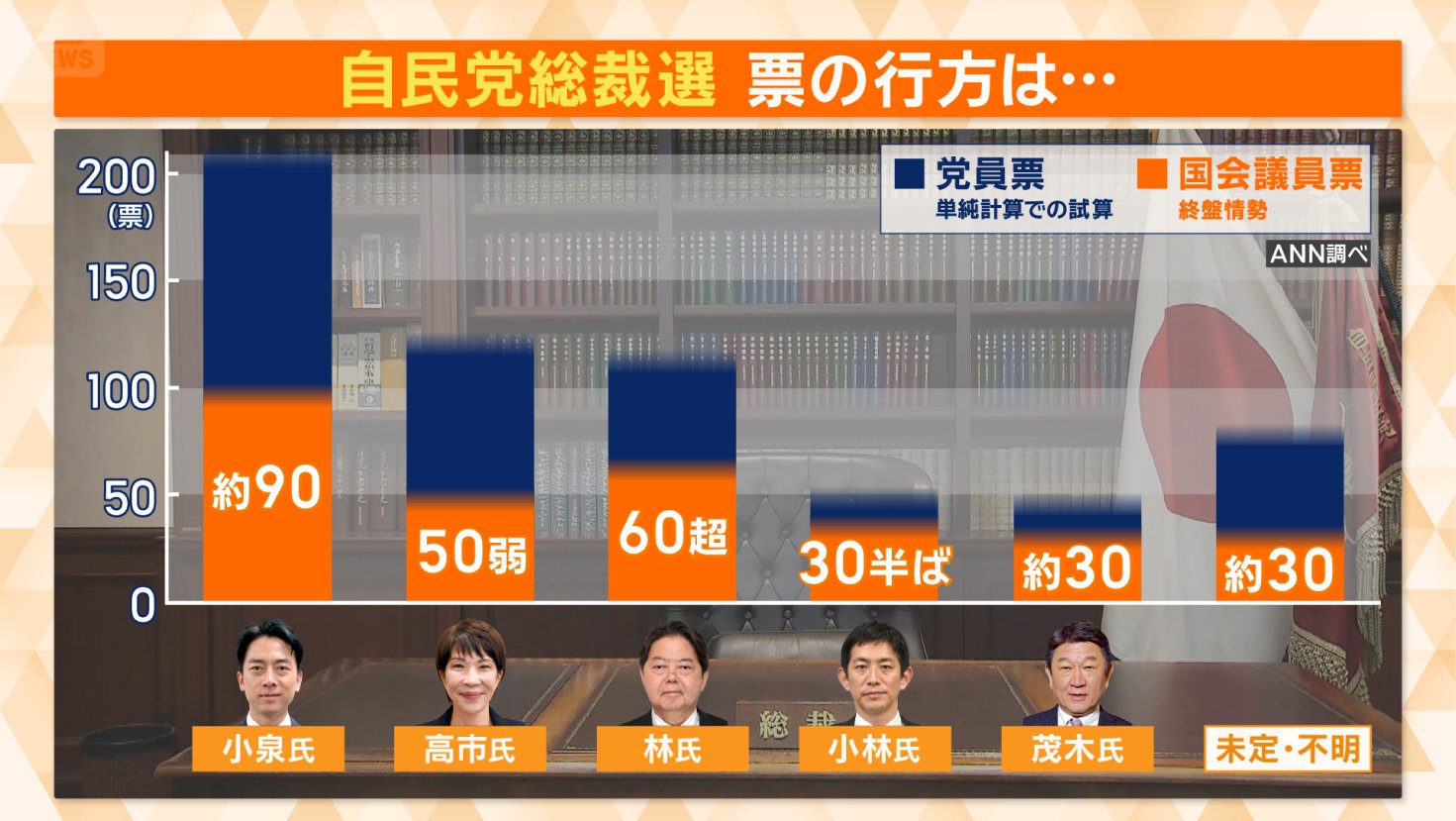

最終盤の情勢は、決選投票を見据えて各陣営のかけひきが山場を迎えている。ANNの調べでは、小泉氏が約90人の国会議員票でリードを保っていて、高市氏と林氏がそれに続く状況だ。1回目の投票では決着がつかず、小泉氏・高市氏・林氏いずれか2人による決選投票が行われる見込みとなっている。

自民党 結党70年

今回の総裁選、キーワードの1つが「解党的出直し」だ。

そもそも出発点が石破茂総理大臣の退陣表明だった。

先月7日に石破総理は緊急の記者会見で、「古い自民党のまま、何も変わっていないと国民の皆様から見られるようであっては、党のあすはない」「真の意味での『解党的な出直し』を成し遂げなければならない」と述べた。

その自民党のこれまでの歴史を振り返ると、1955年の結党以来、いわゆる「三角大福中時代」や、経世会支配と呼ばれた時代など、党内派閥が力を持ち、自民党が単独政権を保持し続ける「55年体制」が長く続いた。

しかし、1993年に非自民党の細川連立政権が発足し、初めて野党を経験。翌1994年、当時の社会党、新党さきがけと連立を組んだ自社さ政権で与党に復帰した。

その後、自公連立政権がスタート。「小泉劇場」と呼ばれた政権運営では、高い支持率を維持した。2009年に民主党政権が誕生し、2度目の下野を経験するものの、2012年、再び与党に復帰。「安倍一強」とも呼ばれる一党優位体制を築いた。

欧州も少数与党&多党化の波

多党化は日本の政治に何をもたらすのか?日本を先取りしたような状況がヨーロッパにある。

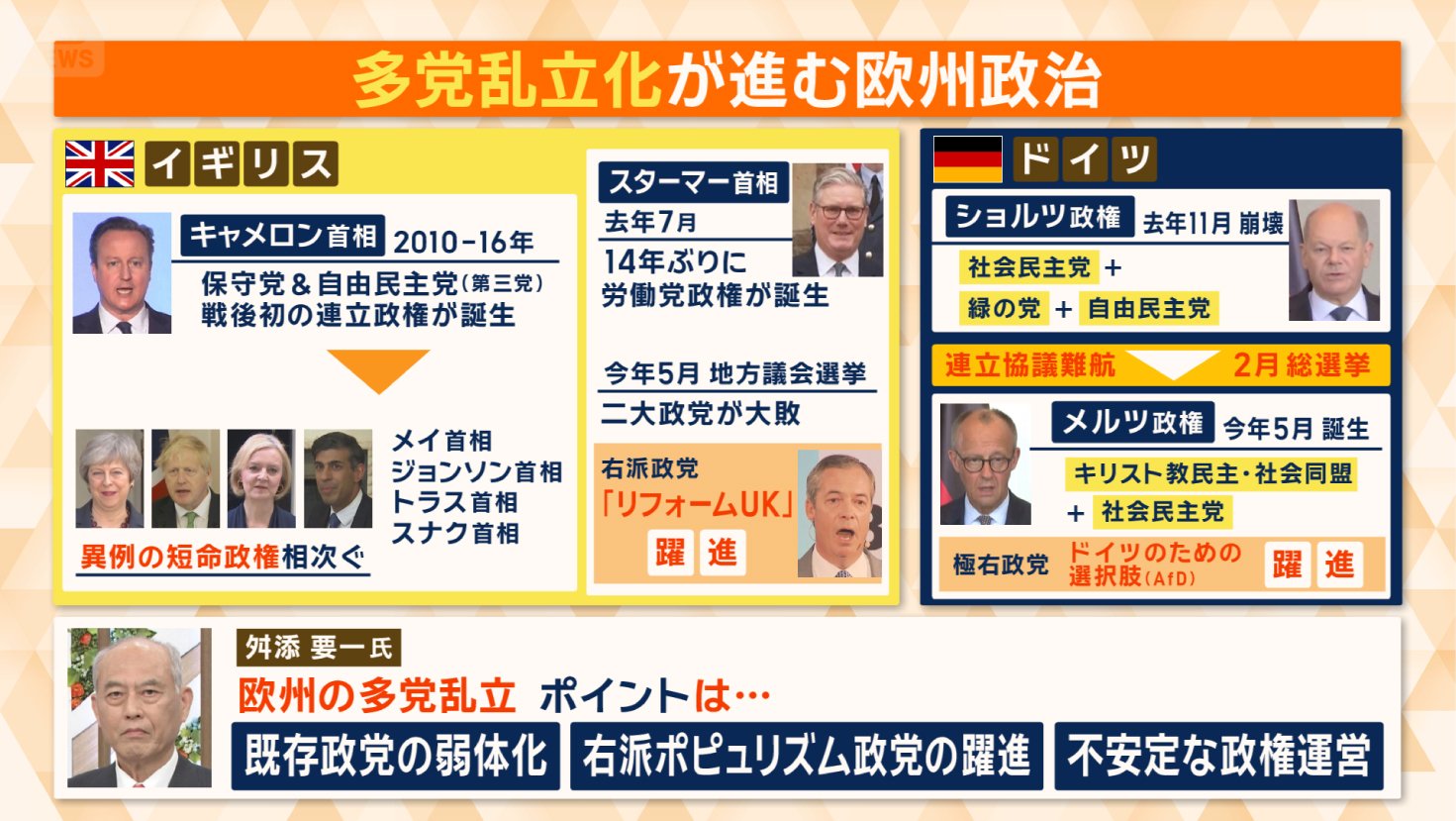

イギリスでは、2010年にキャメロン首相が就任。第一党の保守党と第三党の自由民主党による戦後初の連立政権が誕生したが、その後は短命政権が相次ぐ異例の事態となった。

そうしたなか、去年7月にスターマー首相が就任。14年ぶりに労働党政権が誕生した。

しかし、今年5月に地方議会選挙で労働党と保守党の二大政党が大敗。移民問題などを背景に、右派政党の「リフォームUK」が躍進を遂げた。

ドイツは去年11月に、社会民主党・緑の党・自由民主党の連立によるショルツ政権が崩壊。その後、連立協議が難航するなかで今年2月に総選挙が実施された。5月に、キリスト教民主・社会同盟と社会民主党の連立によるメルツ政権が誕生したが、そこに至るまで長い政治空白が生まれた。

こうしたなかに、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が躍進した。

前東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏は、こうしたヨーロッパで見られる他党乱立について、「既存政党の弱体化」「右派ポピュリズム政党の躍進」「不安定な政権運営」これら共通する3つのポイントを挙げている。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月3日放送分より)