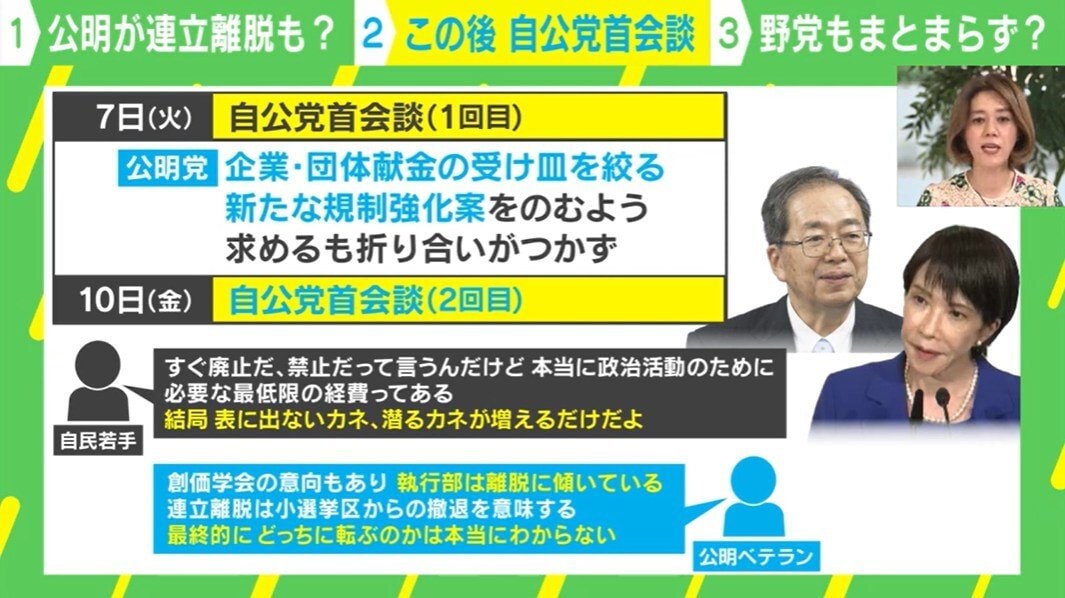

10日、高市総裁と公明党・斉藤代表の再会談を行った。公明党が訴えている企業団体献金の受け皿規制強化については9日、高市氏は「(規制強化よりも)透明性が一番大事」と発言している。

高市氏の発言について、慶應義塾大学教授で教育経済学者の中室牧子氏は「一理ある」と述べる。

「公明党の現在の案は献金の受け皿を都道府県に限定する案だが、結局どこから来て誰に渡ったのかが、かえってわかりにくくなってしまうという指摘だと考える。したがって、仮に公明党案に自民党が妥協するのであれば、第三者監視をしっかりやるとか、公開の内容を強化するなども合わせて必要になるのではないか」(中室牧子氏、以下同)

一方の野党は、立憲民主党が総理指名の一本化を各党に呼び掛けているが、まとまっていない。また今こそ政権交代が可能な状態だが、野党間の連携も進んでいない状況だ。

中室氏は「公明党との関係で、ますます(連立の)見方が難しくなってきた」と分析する。

「この段階で1つだけ注文をつけておきたいのは、政策については証拠やデータに基づいて意思決定をしてほしいということ。連立の枠組みが非常に複雑になってくると、本当はやるべき合理的な政策なのに『何々党が反対しているから』とできなくなってしまったり、逆に勝ち筋の少ない海外で見ればほとんど成功していないような政策について、『何々党が推しているから』という理由で無理やり押し込まれたりすることが多発してしまうのではないか。誰がリーダーシップを取るにせよ、経済政策に関しては、データと根拠に基づいて意思決定するということを、こういう状況だからこそ提案したい」

中室氏が解説 少数与党であることの“不利益”とは?

また少数与党であることの“不利益”として、以下のように解説する。

「意思決定が先送りされてしまうと、国民にとって不利益になりかねない。意思決定に時間がかかりスピード感がなくなる。一方で最近の政治学の研究では、少数与党になることが、必ずしも国民のためにならないわけではないという研究もある。これは従来の与党が出せなかった政策を野党が提案することができ、それが受け入れられていくことがありうるからだと。今もうこういう状況になったからには、少数与党になったことで国民に利益がもたらされるような状況を模索していくほかない」

(『ABEMAヒルズ』より)