4年前の総裁選初出馬時に高市早苗氏が主張した「サナエノミクス」。この政策で私たちの暮らしは良くなるのだろうか。

国民民主党など野党の動きも気になる中、高市総裁が総理になった暁に真っ先に取り組むと意気込むのが物価高対策である。その考えを知る上で参考になるのが「サナエノミクス」。高市氏は当時「日本経済強靭化計画、いわゆる『サナエノミクス』の3本の矢は『金融緩和』『緊急時の機動的な財政出動』そして『大胆な危機管理投資・成長投資』だ」と語っている。

第2次安倍政権は、経済政策「アベノミクス」を実行した。「大胆な金融緩和」「機動的な財政出動」「民間活力を引き出す成長戦略」の“3本の矢”で日本経済の再生を目指した。高市氏の「サナエノミクス」は、このうち“3本目”を「大胆な危機管理投資・成長投資」に代える。

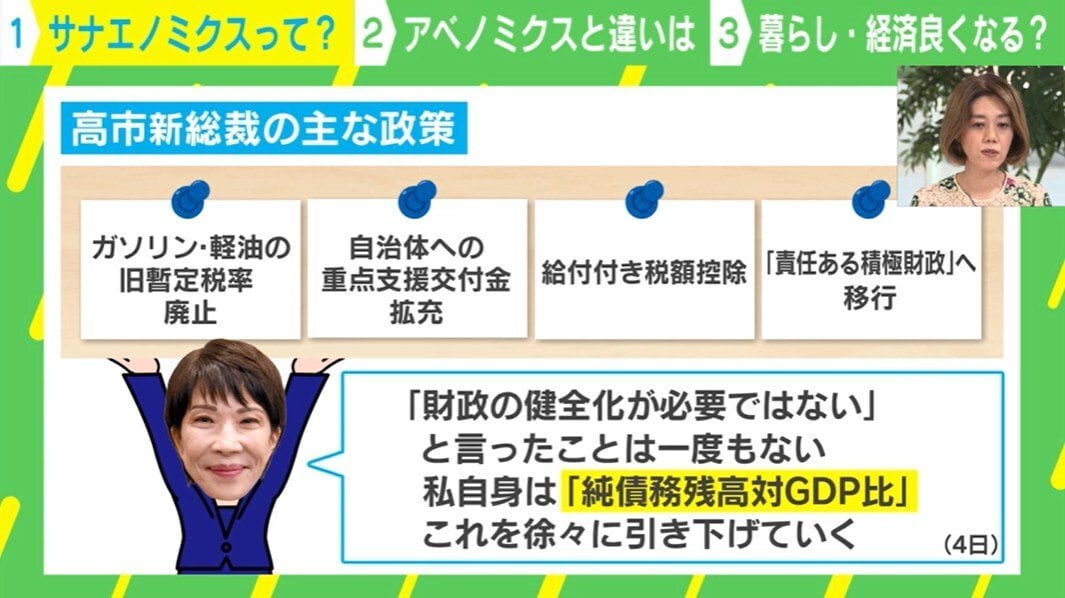

真に力強い経済を目指すためには、時限的に「財政の黒字化ルール」を凍結して、投資に必要な財政出動を優先すべきだと主張。課題はその財源だが、高市氏は会見で“新たな考え方”を持ち出した。

「私は『財政の健全化が必要ではない』と言ったことは一度もない。私自身は『純債務残高対GDP比』を徐々に引き下げていく」(高市早苗氏、以下同)

「その年の収入で歳出をまかなえているか」を見る「プライマリー・バランス」ではなく、「純債務残高対GDP比」を重視するとしている。

「純債務残高」は国に保有資産があれば、その分は借金の総額から除外して考えるというものだ。「純債務」を一般家庭に例えると、「住宅や教育ローンを組んでいるが、預金や不動産など資産があれば、それを差し引いた借金」にあたる。さらに高市氏は、その純債務の額をGDP比で見るべきだとしている。もし借金が増えても経済が成長すればその割合は減るため、国債の発行を恐れ過ぎる必要はないという理屈だ。

高市氏といえばもう1つ注目されているのが、日銀との向き合いである。足元の物価上昇を受け、日銀が10月末にも利上げするのではとの観測があったが、それを牽制するような発言をしている。

「財政政策にしても金融政策にしても、責任を持たなきゃいけないのは“政府”。私は、今は日本の経済はギリギリのところにあると思う。コストプッシュ型のインフレ(生産コスト上昇による物価上昇)という状態で放置して『これでもうデフレじゃなくなった』と安心するのは早い」

果たして、サナエノミクスで私たちの生活はどう変わるのだろうか。慶應義塾大学教授で 教育経済学者の中室牧子氏と考える。

「サナエノミクス」で生活は良くなる?

高市氏の掲げる経済対策の一つ、「給付付き税額控除」はいつ実現が可能なのだろうか。中室氏は「約3年はかかるのでは」と分析する。

「1つは今、国が人々の所得の情報をきちんと捕捉していないため、システムの改修が必要だ。もう1つは、生活保護や児童手当などの給付とどう整合性をとっていくのか、二重取りみたいにならないか、などを議論しなければならない。この両面を考えると1年、2年では難しいのではないかと思う」(中室牧子氏、以下同)

また中室氏は「責任ある積極財政」が一番大事だと主張する。

「総裁選で高市氏は、AIやバイオ、半導体などの成長分野に対して積極的に投資をしたいと言っていた。一方で、ワイズ・スペンディング(=賢い支出)とも言っており、財政出動を効果のあるものに絞っていきたい、無駄は省いていきたいと。実際に積極財政とワイズ・スペンディングは両立しないものではないが、どう実現していくのか、きちんと説明をしてほしい」

「例えば政府が成長分野を正しく見極めることができるのかは、重要な問いではないかと思う。かつての日本の産業政策はうまくいっていたと言われているが、90年代くらいからさまざまな問題が出て、すでに成長している分野に追い銭を払っただけではないかという議論も出ている。最近の産業政策はどこの産業が成長するのかを見極めるより、市場の環境を整えることにより注力してきた部分があるのではないかと思う」

よく比較される「アベノミクス」との違いについては…。

「アベノミクスの時との決定的な違いは、当時はデフレだった、そのデフレ脱却のための政策だったこと。今はインフレだし、需給ギャップもプラスに転じてきているので、安倍さんの政策をそのまま引き継ぐのは時代の状況にあっていないのでは。サナエノミクスで最も重要なのは、成長戦略の部分になるのではないか。人手不足、供給不足をいかに解消するか。労働時間の規制をちょっと緩和するとか、デジタル化するとか、そのための投資がすごく大事になってくる」

「サナエノミクス」で私たちの生活は良くなるのだろうか。

「今の足元の状況は慎重に見なければならない。『高市政権の最大の野党は経済』という人もいるが、経済は政府が完全にコントロールできるわけではないし、実験もできない。さらに舵取りを間違えると大変なことになる可能性もあるため、私は、次の局面ではきちんとデータを客観的に見て、根拠に基づいて政策運営をすることが重要ではないかと思う」

(『ABEMAヒルズ』より)