公明党が連立離脱を表明し、26年にわたり日本政治の基盤となってきた自公連立政権が崩壊。その背景をジャーナリストの青山和弘氏が解説した。

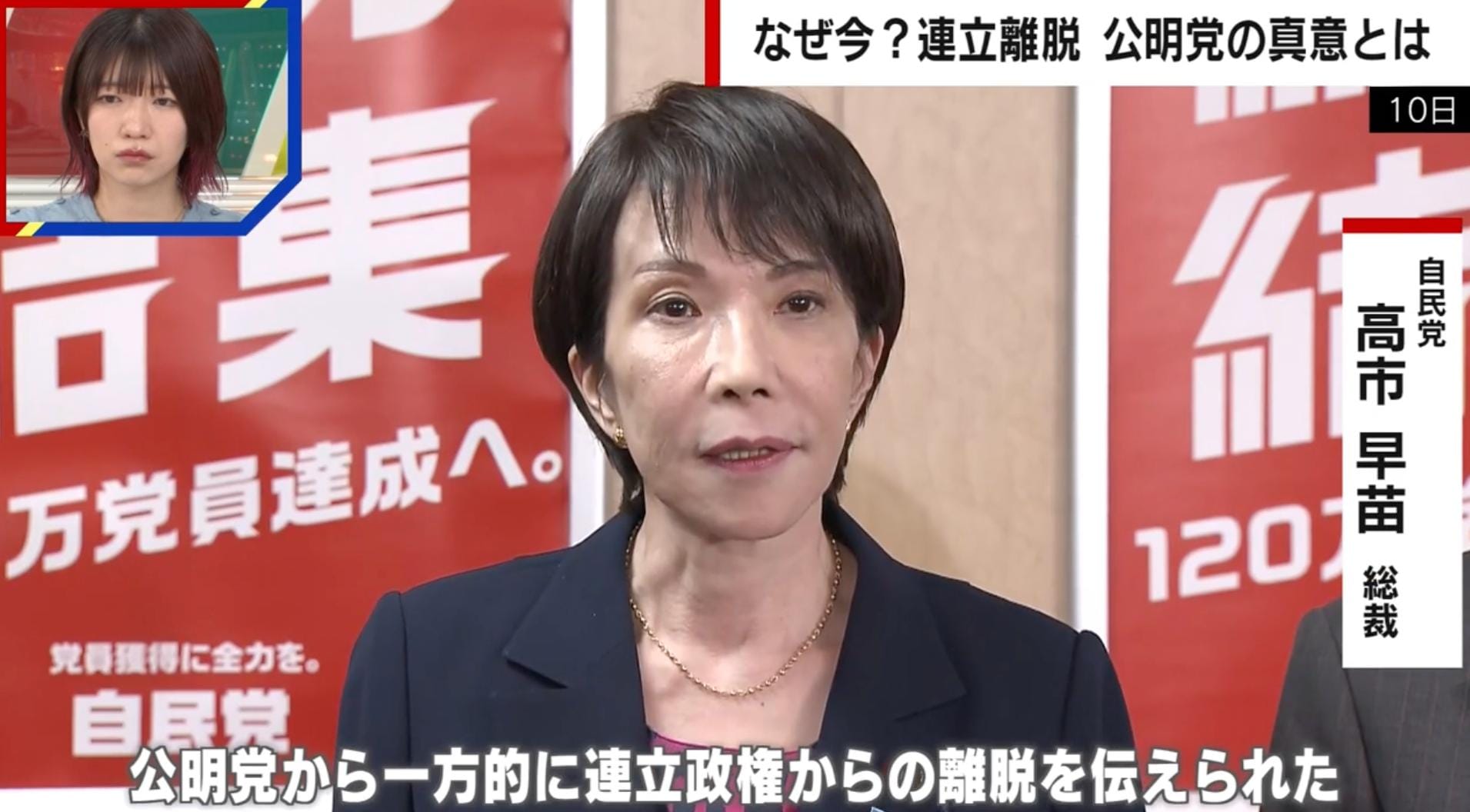

自民党の高市早苗総裁は「公明党から一方的に連立政権からの離脱を伝えられた。26年間にわたって協力し合ってきた関係なので大変残念だ」と語っている。

東京都議選と衆院選、そして参院選での与党惨敗を受け、連立離脱はささやかれていた。しかし自民党はただでさえ少数与党(衆院196議席)で、公明の議席数(24)を見込んでも過半数(233)に届かない。まさに自民党にとって公明党は“頼みの綱”だった。

公明党もまた、与党のうまみを知っている。2004年から一時期を除いて、国土交通大臣は公明党の指定席だった。そのため政界に詳しいジャーナリストの多くも驚きを隠せず、離脱示唆は内外に向けた“けん制球”と読む空気も一部にはあった。

青山氏は「公明党にとっても政権与党にいることは、相当うまみがあったはず。それをなげうってでも連立を離脱するとは。ほとんどの自民党議員が公明党にうっ積した不満を甘く見ていた」と指摘する。

公明党は消費税増税でも、安保法制でも「下駄の雪」と言われながらも自民党から離れなかった。しかし斉藤鉄夫代表は今回、「政治とカネに対する取り組みは公明党の一丁目一番地」「私たちが最も重視した政治とカネに関する基本姿勢について、意見の相違があった。自民党の政治資金を巡る問題によって、国民の政治全体への信頼が大きく損なわれている」と、離脱理由を説明した。

しかし“裏金問題”が表面化したのは2023年で、岸田内閣でも石破内閣でも自公連立は維持されてきた。なぜ今になって離脱するのか。斉藤代表は9月7日の時点で、自民党総裁選に向けて、「保守中道路線、私たちの理念に合った方でなければ、当然連立政権を組むわけにいかない」とけん制していた。

高市総裁は斉藤代表との会談で「例えば総裁が私でなかったらこのような連立離脱というのはないのか、例えば総裁が代わればまた連立協議することはあるのかと聞いたが、それは『今回の総裁選挙で誰が選ばれていても同じ』」と言われたと語った。

もし“政治とカネ”の問題が大きな引き金だとすれば、少なくとも2年前の岸田文雄総裁時代に表面化していたはずだ。青山氏は「高市氏が総裁でなければ、こうはなってはいない。高市氏が総裁になって真っ先に向かったのは、公明党ではなく、国民・玉木雄一郎代表のところ。しかも創価学会と距離を置く麻生太郎副総裁の影響力が色濃い執行部で、非主流派をパージしてしまい、創価学会とパイプを持つ議員もいない。連立を組む公明党の感情を逆撫でする動きだ。高市氏が慌ててパイプを持つ菅義偉元総理に頼みに行ったが、時すでに遅しだった」と説明する。

麻生氏は2023年9月、岸田内閣で敵基地攻撃能力に反対した公明党幹部を名指しして、「一番動かなかったガンだった」と発言。公明党・創価学会とは距離を置く立場だ。

その麻生氏がキングメーカーとなって作られたのが高市執行部であることから、青山氏は「創価学会員の中でも『自分たちに配慮してくれる林芳正氏、小泉進次郎氏ならまだついていけたが、なぜ政策で相いれない高市総裁になってまで、ついていかなきゃいけないんだ』という意見は根強くあった」と解説する。

「ある意味、慣れっこになっていて、『そうは言ってもどうせ付いてくるだろう』という雰囲気が大きかった。自公連立は、単なる政策の連立ではなく、選挙協力、“選挙互助会”の性質が強かった。公明党にとっても国交大臣という、建設・運輸業界すべてを牛耳る大きな利権環境の大臣を、ずっと預かるいい面を見てきた部分もある。これを手放すことは、なかなかないだろうと見られていた」(青山氏)

ただ、かねてより「政治とカネの問題があり、公明党議員や創価学会員は『旦那(自民党)が起こしたマネースキャンダルを奥さんが謝って回る状況』が許せないという不満がたまっていた」という。「それでも与党にいる良さがあるため続けてきたが、参院選でついに比例が520万票まで減った。十数年前まで800万票あったため、“党存亡の危機”と総括した。その状況下で自民党の総裁が、政策的にもっとも距離がある高市氏になり、不満が一気に噴出した」

さらに「高市氏が公明党を蔑ろにする動きがあった。『真っ先に国民民主に会った』の言葉を補うと、最初に公明党へあいさつに行き、そこで斉藤代表は懸念を示していた。それを放置した状態で、連立拡大に向け、高市氏は玉木氏に、麻生氏は榛葉賀津也幹事長に会いに行ってしまった。加えて、8月に秘書が起訴されたばかりで、“裏金問題の象徴”になっている萩生田光一氏を重要ポストに就けたことで、『(公明党の懸念解消を)やる気がないのでは』とボタンの掛け違いが起きた。これまで底流に流れていた『自民党と付き合っていくのはやってられない』と特に創価学会女性部の反発が強く、一気に押し流された」と説明する。

「高市氏でなくても離脱していた」という斉藤代表の話について、青山氏は「そんなことないと思う」と否定する。「斉藤代表はテレビ番組で『連立復帰はどんな時か』と聞かれ、『次の総裁選の後だ』と答えた。つまり『高市氏が総裁でなくなれば』と言っているのと同じだ。斉藤代表は本音を言うのだなと思った」。

しかし、前回総裁選でも「高市総裁になれば連立離脱するかもしれない」と創価学会幹部は言っていたのだという。「そのメッセージが伝わり、『石破茂氏はどうなのか』と思っていた人も、決選投票で石破氏に投票した人が多かった。連立離脱されると自分の選挙に関わるからだ」という。

「今回も高市氏と小泉氏の決選投票になったが、斉藤代表は『保守中道路線の理念に合った人でないと組めない』とメッセージを出していた。しかし今回は党員票が多く出たことと麻生氏の工作もあって、高市氏になった。斉藤代表からすればメッセージを出していましたよね、最初にあいさつに来た時に強い条件を出したが、高市執行部の危機感が低く、感度が鈍かった。高市氏や麻生氏は、公明党と個人的なパイプがないため、甘く見ていて気付いたら手遅れだった」

総裁選直後は「不満はあるだろうが、離脱まではしないだろう」が、大勢の見方だったようで、「公明党や創価学会にたまっている不満を軽んじていたと言わざるを得ない」と語る。

では、なぜ麻生氏は公明党と距離を置くのか。「『この瞬間から』というのはわからないが、『クリスチャンだから他の宗教団体に寛容ではない』と言う人もいる。また福岡では、麻生氏、山崎拓氏、古賀誠氏の大物政治家3人が争ってきた。これは今回の総裁選での麻生氏の行動にも影響を与えたが、公明党・創価学会は別の人物と近く、そのあたりから距離があった。麻生氏は地元の選挙でもは公明党の支持・支援を全く受けずにここまでやってきた。そして『公明党はガンだ』と公然と言うくらいの公明党嫌いで知られている」。

一因ではないかと言われている萩生田氏については、「政治資金問題が出た後に、無所属で選挙に出て勝ったため、『禊は済んだ』という見方は多い。高市氏もそう言って、幹事長代行に就けた。しかし秘書が略式起訴されたのは2025年8月で、衆院選後なので、斉藤代表は『新しい話が出てきているじゃないか、これは禊の後の話だろう』と言う」と説明する。

また、「金額の問題もあり、“裏金問題の代表的存在”になっている人を、自分たちが『政治とカネの問題が大事だ』と言っているのに、あえて就けるのは何事だ」となったそうだ。「萩生田氏は東京都連の会長もしていた。東京都は前回衆院選で5つ選挙区が増えたが、『5つも増えるなら1つ公明党に回してくれ』と言っても、当時の萩生田氏はそれを飲まなかった。ここで『信用は地に落ちた』と言われて、公明党は都内での選挙協力を解消した経緯がある。その時の感情も、根底にはあるだろう」と解説した。

(『ABEMA的ニュースショー』より)