大方の予想を覆した自民党総裁選から6日後、またもや衝撃的な出来事が…。ニュース番組『ABEMAヒルズ』では情報分析のプロと、激動の政局を検証した。

公明党による突然の離脱表明で、26年にわたる自公連立に終止符が打たれた。目が離せない予想外の展開がなぜこうも続くのだろうか。

「選挙ドットコム」編集長の鈴木邦和氏は、公明党の“連立離脱”の原因を以下のように解説する。

「公明党の立場での連立政権には大きく2つのメリットがある。1つが選挙で議席を得られること、もう1つは政策実現ができることだが、実は近年低下している。今、自公だけで過半数いかないため、国民や維新などを入れなければならない。しかし、最後に入ってきた人の意見を取り入れないと予算案も議案も通らない。そうすると、公明党の意見はある意味ないがしろにされていく。政策実現という意味でも公明党の影響力はこれから落ちていくし、選挙協力という意味でも公明党が今、衆議院で選挙協力によって議席を得ている小選挙区は4つしかないため、仮に自公と連立解消しても4議席しか減らず、ほとんどメリットがない。近年非常にメリットが低下していることに、実は自民党側があまりちゃんと認識できてなかった」(鈴木邦和氏)

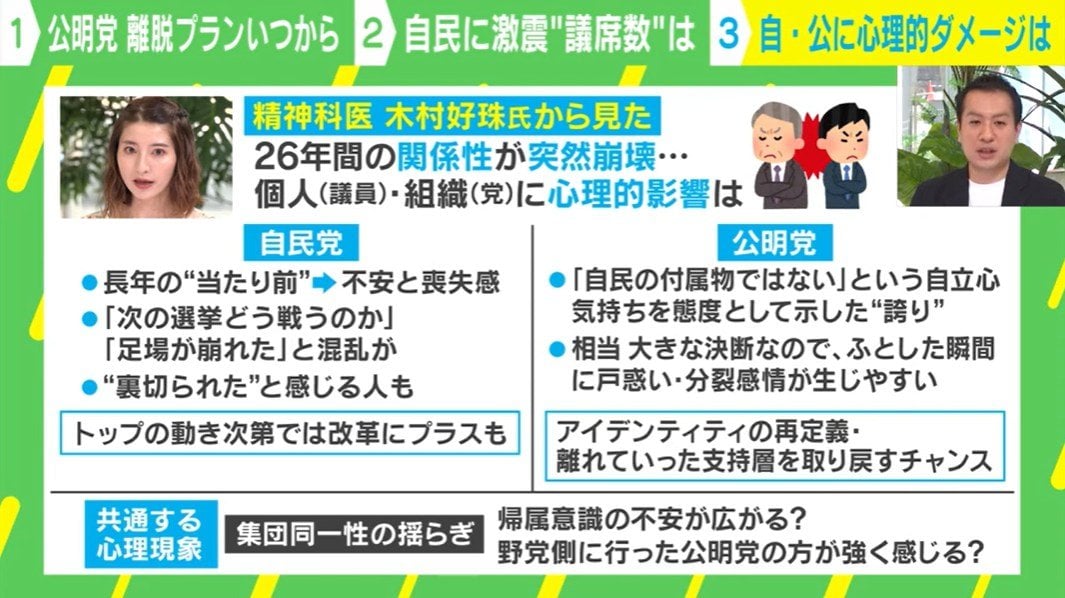

精神科医が党内の“心理的ダメージ”を分析

番組コメンテーターで精神科医の木村好珠氏は、党内の“心理的ダメージ”を以下のように分析する。

「26年間連れ添ってきた“相棒”がいきなりいなくなり、不安や喪失感があると思う。特に地方議員など、次の選挙をどうするのかを考えている方は混乱もある。また正常性バイアスが自民党内でもかなりかかっていたため、公明党が裏切った、自民党が裏切られたと感じる方もいると思う」(木村好珠氏、以下同)

「一方で今、自民党の改革をすることが大きなテーマだったため、トップの動き次第、発言次第では改革にプラスに働く可能性もある。そして公明党は、26年間連れ添って妻のように支えてきたが大事にされず、ないがしろにされているような気持ちになった可能性もあり、『自民の付属じゃない』という自立心もあったのではないか。その気持ちを態度として公明党の“誇り”を出したのでは。とはいっても相当大きな決断ではあるため、公明党内でも戸惑いや分裂感情は生じやすい」

では上記のような心理状態になっているとき、組織のトップはどのような振る舞いや マネージメントを求められるだろうか。

「感情的なところは抑えて冷静さを演出することが非常に大切。『国民の安定が最優先』だという軸の明確化も非常に重要だ。また、密かに動かず今度は自民党内の党員を大事にすることをやっていかなければならない。したがって、今後の動きをしっかりと説明し、党員自身も安心させてまとめあげることが大切」

「一方、公明党は決別が目的ではなく『信念に基づいた再出発』だと離脱の意味付けを構築していくこと。そして、自分たちの本当の信念や目的を党内で共有し合うことで、同じ方向を向いていることを確認し合うことが大切だ。

「どちらの党もそれを伝え合うことが非常に大切で、対話を重ねて内部の“感情的亀裂”を埋めるところが重要だと思う」

(『ABEMAヒルズ』より)