臨時国会での総理大臣指名を前に、高市早苗総裁を選出した自民党は、日本維新の会との政策協議を本格化させる。野党第一党の立憲民主党が候補一本化で政権交代を目指すのを阻む形だ。公明党の連立離脱で与野党の合従連衡が加速する。国民に呈示するものは?

1)高市新総裁の就任1週間で公明が連立離脱…何が起きた!?“政界の混沌”

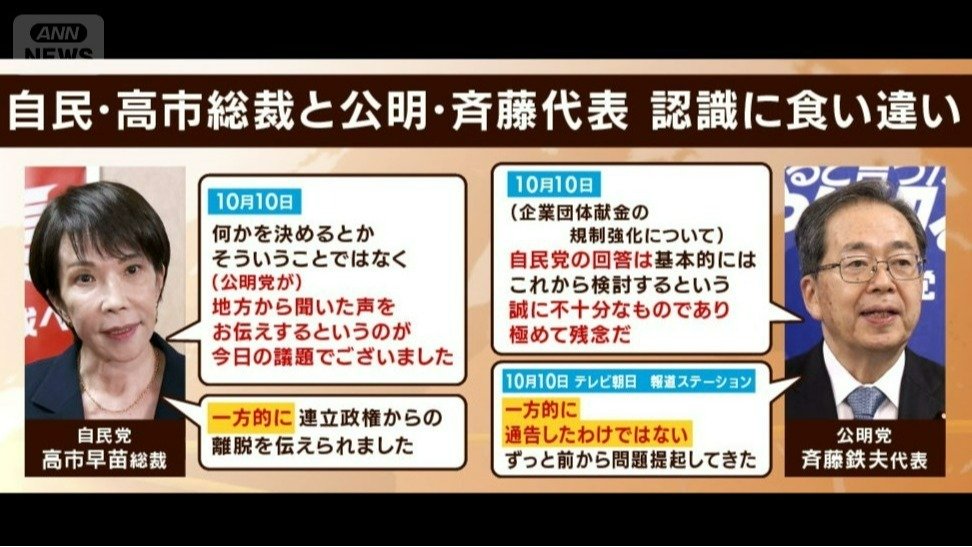

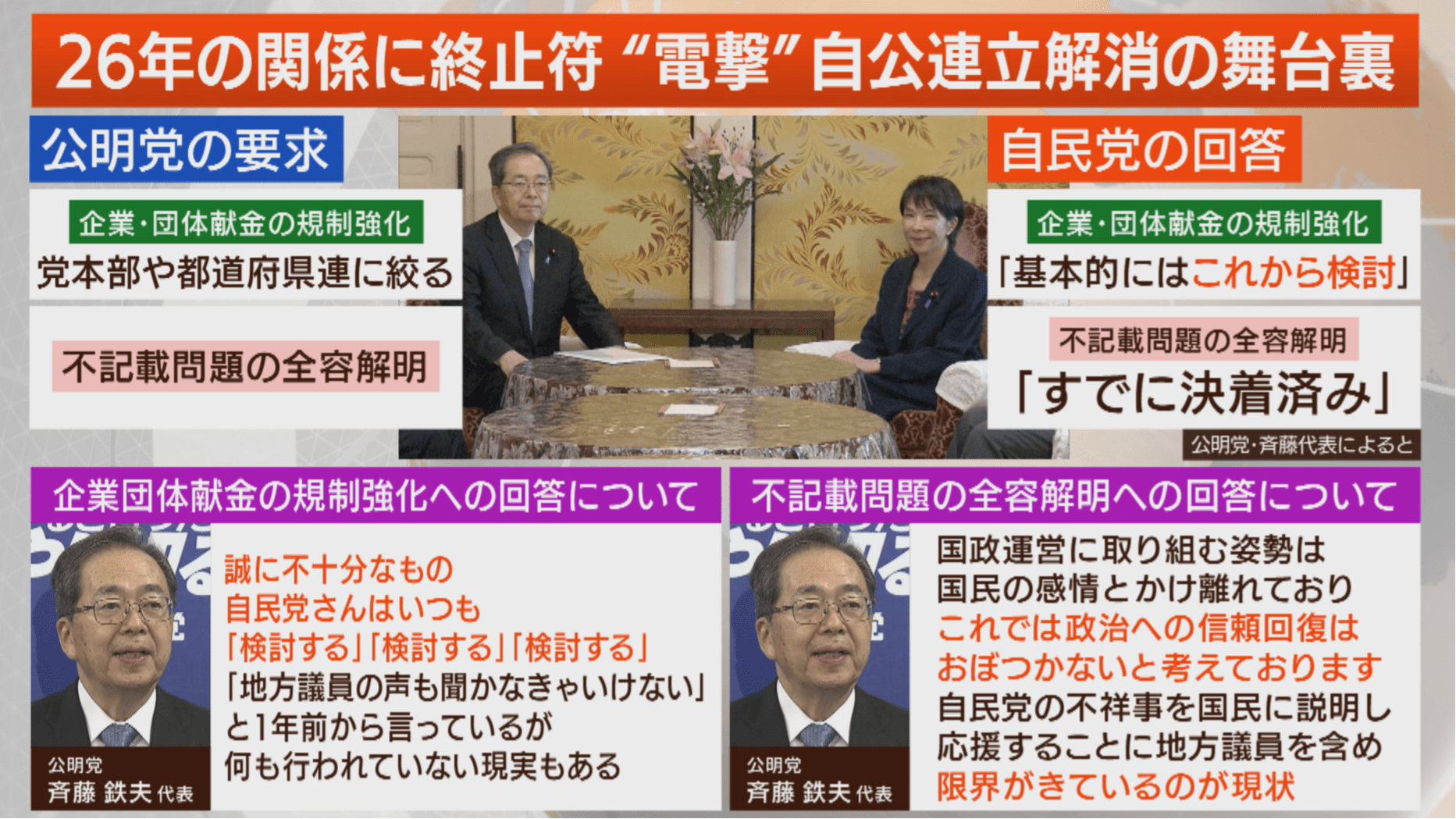

まず高市早苗氏の自民党総裁選出から、公明党が連立離脱までの1週間を確認する。高市総裁は、10月4日の選出直後、公明党の斉藤代表に「連立協議を始めたい」と挨拶したものの、その翌日には国民民主党・玉木代表と極秘会談。さらに7日の自民党新執行部発足が決定的だったと専門家は口をそろえる。

「今回の連立解消は2つの側面から見る必要がある」と指摘するのは久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)だ。

もう一つ、大きいのは、公明党の支持母体である創価学会の学会員が抱える不満だ。創価学会は組織の中央が動かしているというより、むしろボトムアップで、女性部を中心とするあまたの創価学会員により支えられている。2015年の安倍政権当時の安保法制の際には学会から相当反対論があったが、当時は菅官房長官らと学会幹部とのパイプもあり、何とか収めてきた。ところが、段々人間関係も薄くなり、学会員の中には「自民党と組んでいることが自分たちのプラスにならない」という悶々とした想いが長く蓄積されてきた。そこに2022年11月、裏金問題が発覚。その後、昨年の衆院選、今年の都議選、参院選と続く中、比例の公明党票獲得のため、バーターで自民党を応援したが、応援をすればするほど批判をされ、公明党の議席と票が減る結果に。

学会員の不満が集積しているところに、学会と公明党に距離を置くメンバーが自民党の覇権を握った。この2つの要素が相まって、連立離脱という結論に至った。

林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)も、自民党の“疑似政権交代”で公明軽視の姿勢が鮮明になったと指摘をする。

公明党連立離脱の背景に“自己改革をしきれない自民党”の姿があると分析するのは牧原出氏(東京大学先端研教授)だ。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、高市総裁の“政局の運び”の誤りを強調する。

ところが、“政治とカネ”問題で処遇が注目されていた荻生田氏をいきなり幹事長代行に据えるような荒っぽい人事を行い、自公の連立も決まらないうちに、国民民主党と極秘の会談を行った。その“極秘”も漏れている。政局の運び、その順番を高市氏は完全に間違えた。そもそも、衆院選で石井代表(当時)が落選したことで公明党の危機感は非常に高く、総裁選の最中から「中道保守でないと連立はできない」と斉藤代表は明言していた。にもかかわらず、自民党員の「参政党に票をとられた」という、保守回帰の声にかき消された。高市氏は麻生氏にNOと言えず、転ばなくてもいいところで、自分で転んだという状況だ。

2)“総理指名選挙”野党候補一本化なら政権交代 自民が“連携”模索したのは…

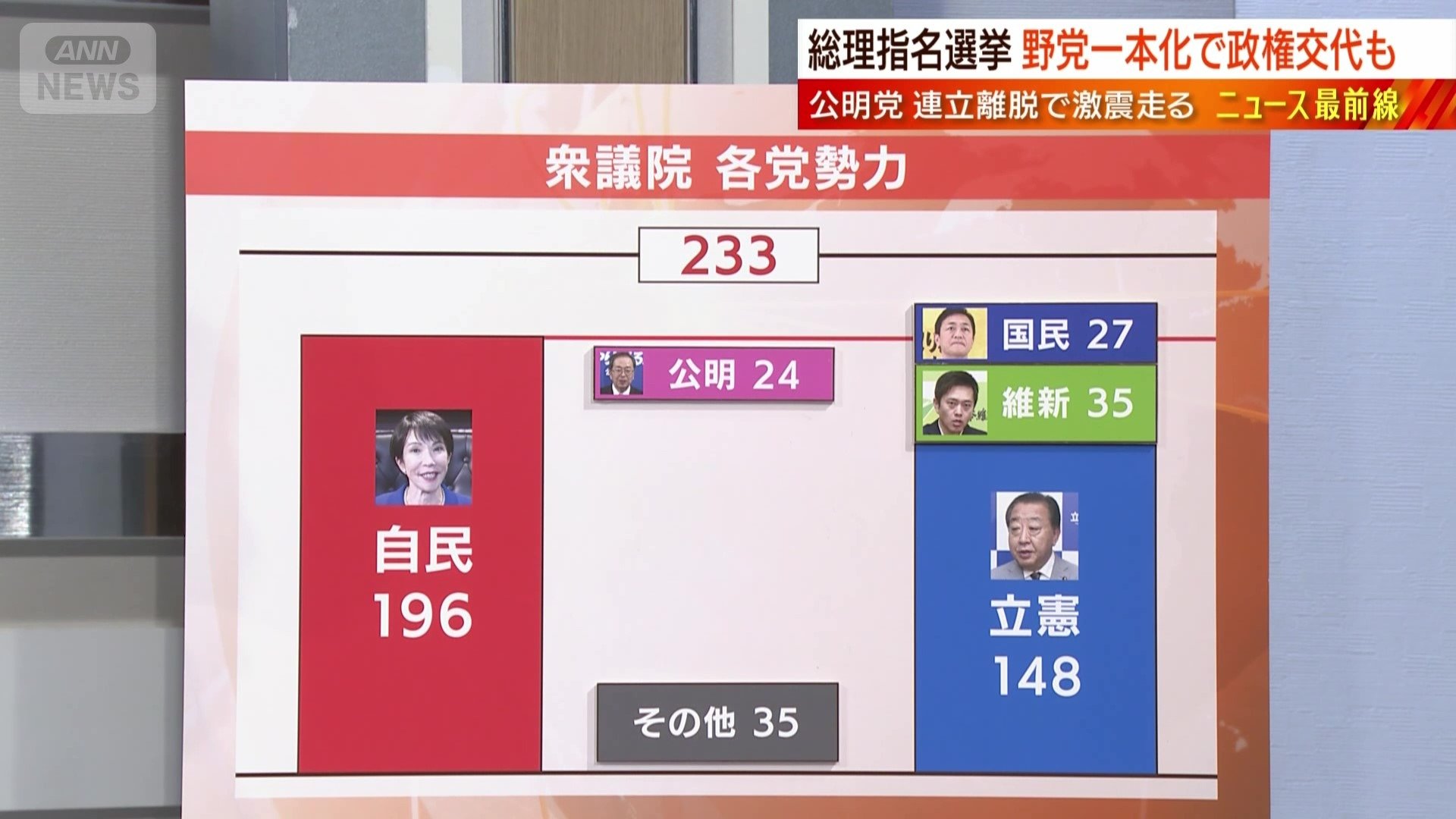

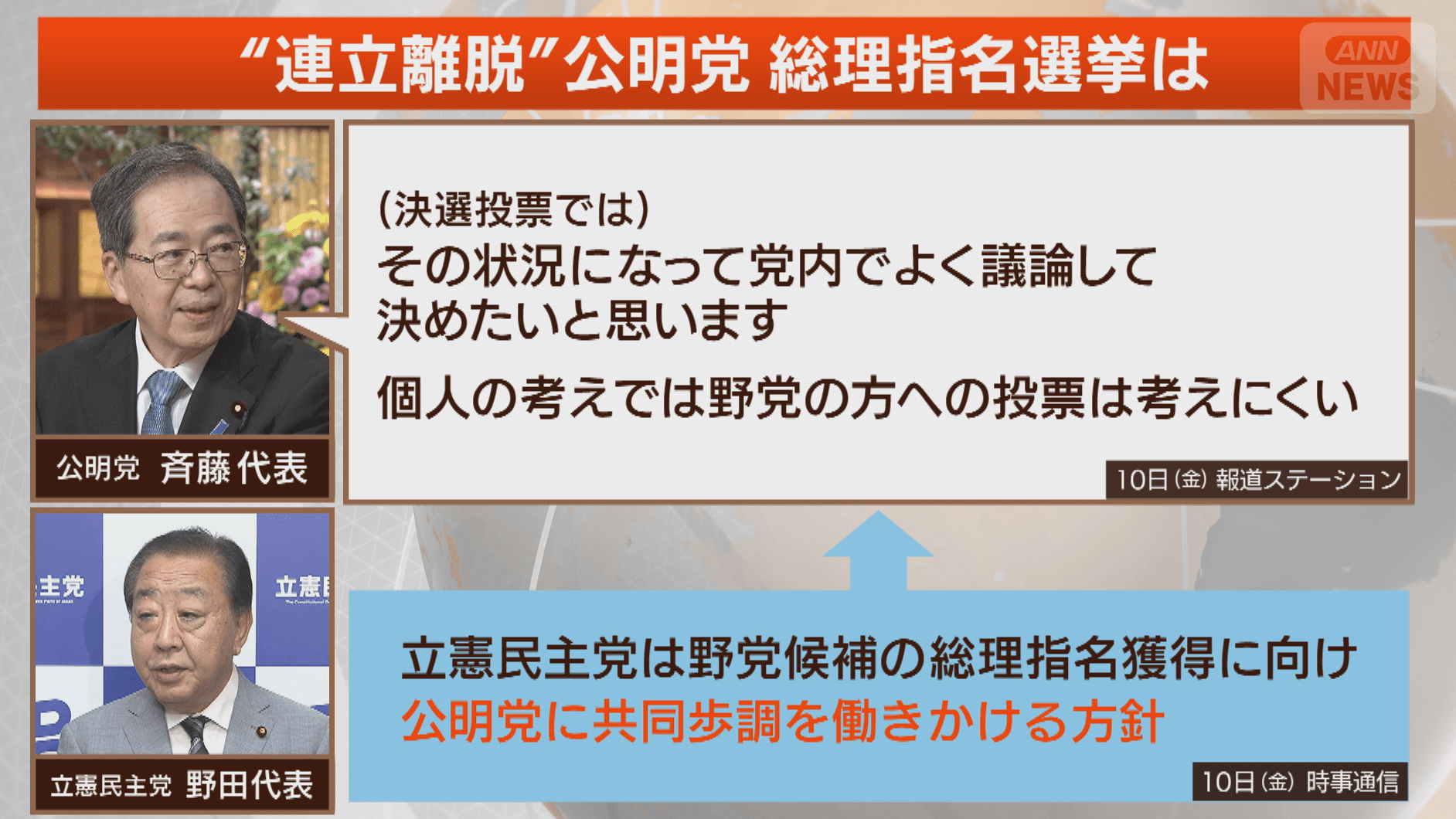

臨時国会で行われる総理指名選挙も、自公連立解消を受けて動きが慌ただしくなっている。公明党の連立離脱で与党の議席数は自民党の196。一方の野党は、仮に立憲民主党、国民民主党、日本維新の会を合わせると210となり、自民党を超える。

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は、自民党と維新の関係を注視する。

さらに、自民党の旧執行部である森山前幹事長の側から、立憲民主党の一部に対して、引き寄せの動きがある。ただ、この動きは人数規模的に2桁にも届かず、何よりも新執行部ではなく、旧体制側の動きであることもあり、困難との見方が強い。

林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)も、与野党の駆け引きを以下のように分析する。

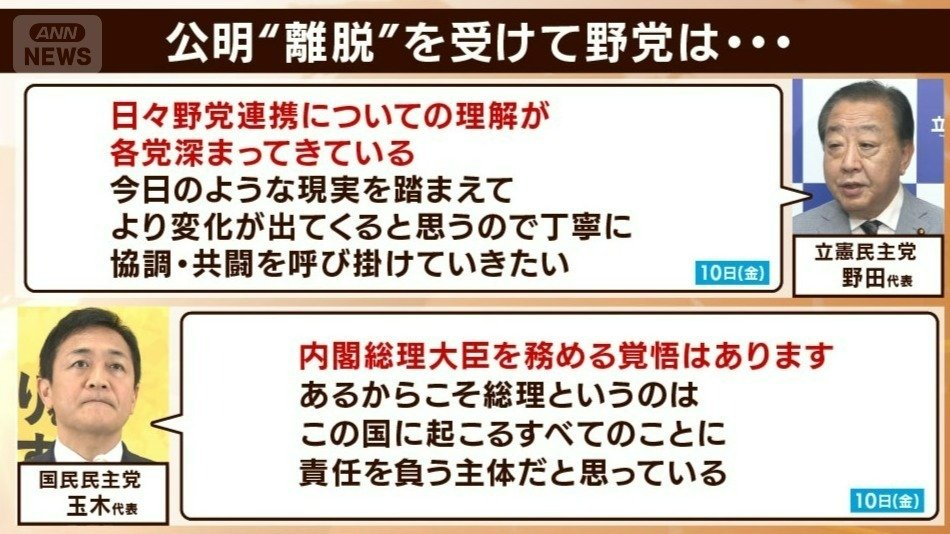

一方で玉木氏が「自民党ではなく立憲と」となるかというと、政策的な隔たりを越えなくてはならず、なかなか難しい。そこは実は維新も同じで、維新と立憲の間にも政策的な隔たりがある。玉木氏は自分が総理大臣として立つ覚悟もあるとしているものの、今の状況で組閣をすれば超少数政党で立憲民主党と対峙する総理大臣にならざるを得ないことも理解している。

今回ファクトとして言えるのは、野党第一党である立憲民主党が衆院選、今回の参院選ともに票を伸ばしていないこと。参院選の総括も「敗北」なっている中で、立憲は今後政権をどう取っていくのかを国民にきちんとコミュニケーションしていくことが必要だ。

牧原出氏(東京大学先端研教授)は「今ようやく日本の政治の潮目が変わった」と、今後の政治について言及した。

どこが最初に、国民の納得できる旗を立てられるか、そこが“カギ”だ。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、「公明党は高市総裁のその先もにらみ、自公連立にまた戻る可能性は残しておきたいはず」と指摘しつつ、以下のように今後を展望した。

立憲民主党は、自民党が今このような状態にあることで脚光を浴びる形になった。しかし、立憲は自分たちの政党がなぜ支持を伸ばせないのか、政策路線をはっきりさせない限り、今後の組み合わせも判然としない。

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年10月12日放送より)

<出演者プロフィール>

久江雅彦(共同通信社特別編集委員、杏林大学客員教授。永田町の情報源を駆使した取材・分析に定評。新著に『証言 小選挙区制は日本をどう変えたか』(岩波新書))

林尚行(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役。前政治部長。共著に「総理メシ〜政治が動くとき、リーダーは何を食べてきたか 」「ポスト橋下の時代」)

牧原出(東京大学先端科学技術研究センター教授。専門は政治学と行政学。東北大学教授を経て現職。著書「崩れる政治を立て直す」関連は多数。)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。東海大学平和戦略国際研究所客員教授。永田町や霞が関に独自の多彩な情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)