自民党の高市早苗総裁は10月21日、第104代総理大臣に選出され、初の女性総理が誕生、新内閣を発足させた。自民と日本維新の会による連立政権だが、公明党の連立離脱からわずか10日あまりだ。この“超短期決戦”は、窮地に陥った高市総裁の乾坤一擲(けんこんいってき)からすべてが始まったと、専門家は指摘する。新たな政権の枠組みが日本の政治にもたらすものは?

1)自民・維新の“急接近”「高市総裁の電話からすべてが始まった…」

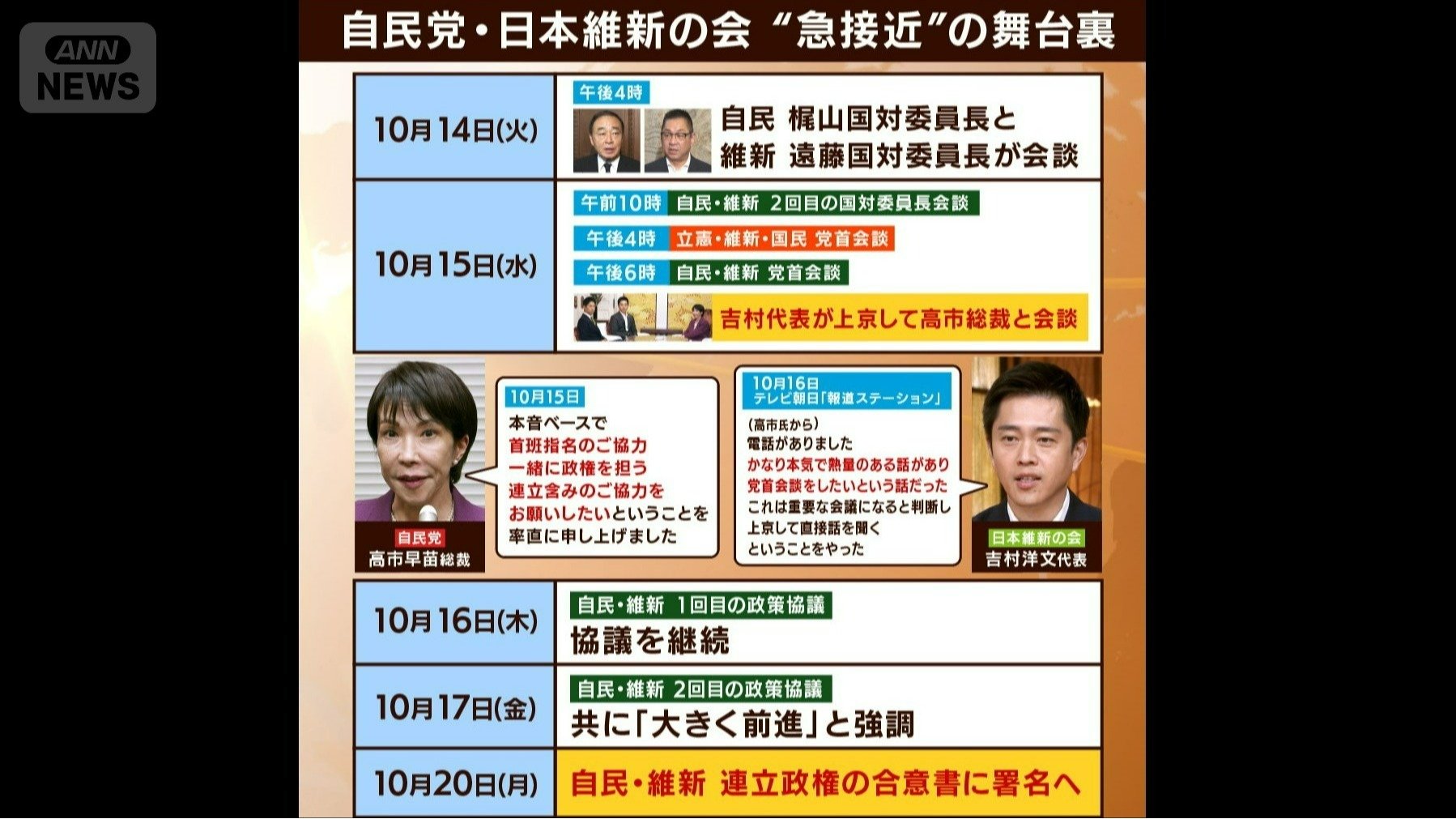

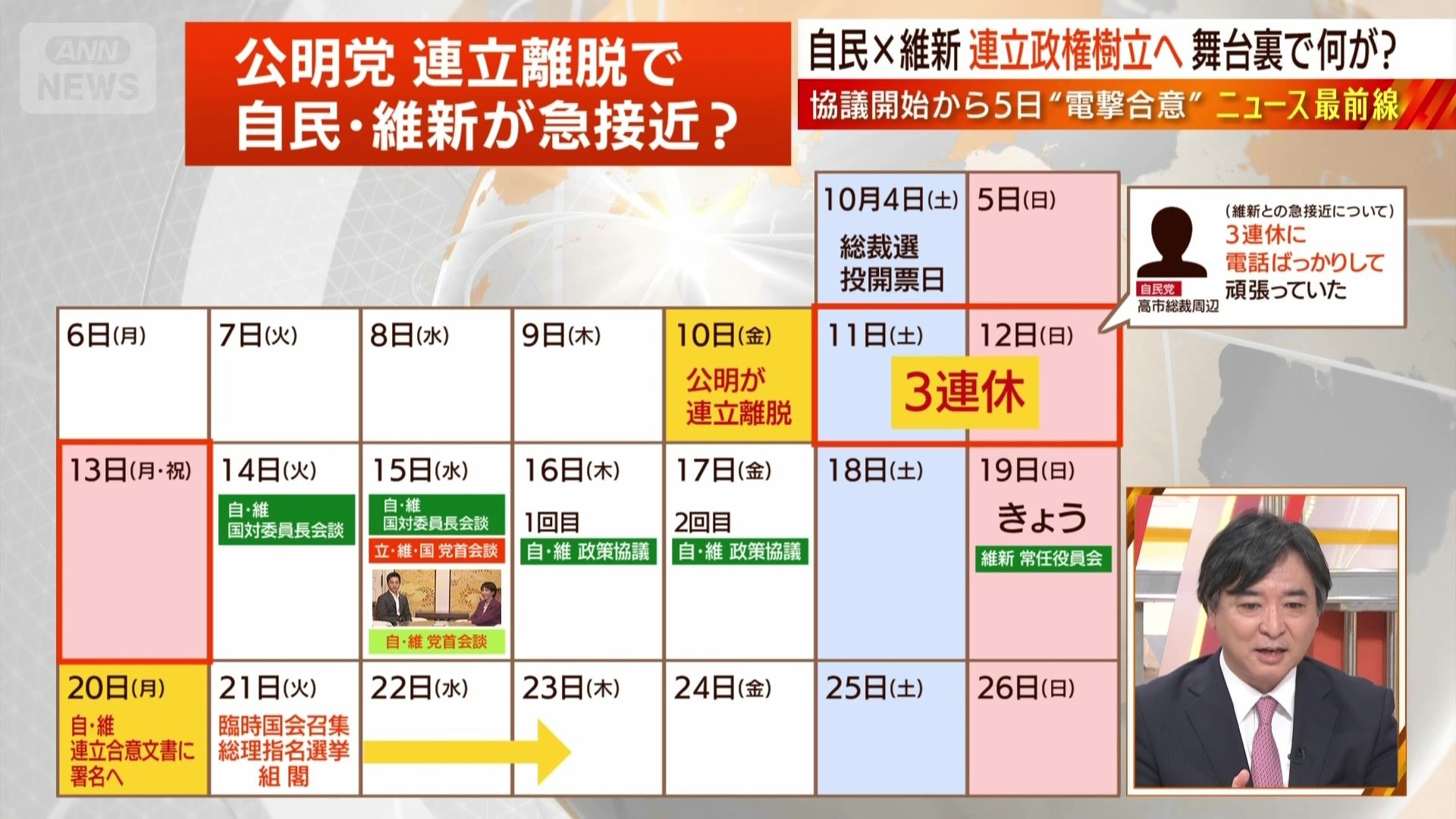

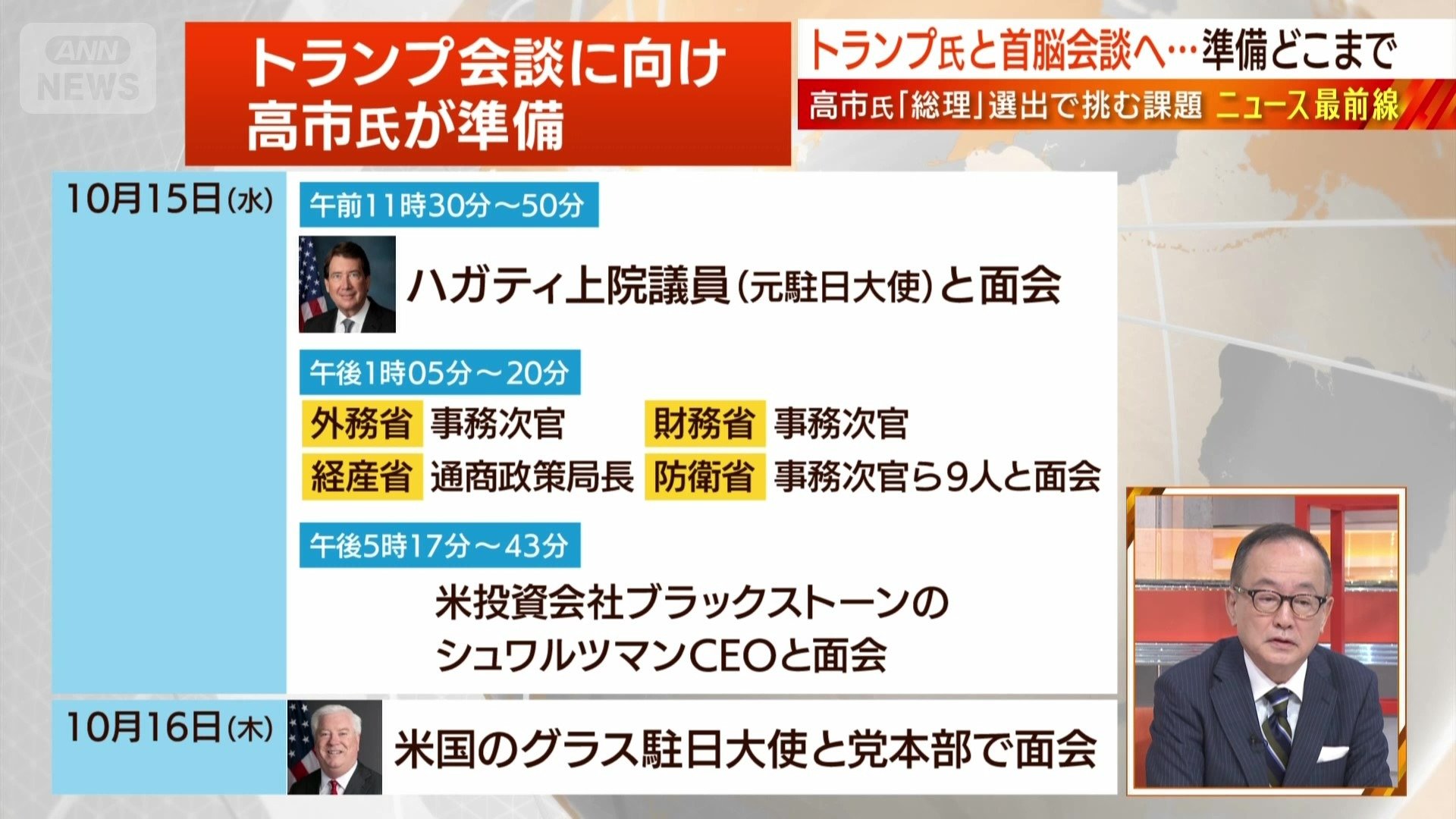

自民と維新の急接近を強烈に印象づけたのが10月15日。維新の吉村洋文代表が上京し、高市総裁と会談した。そして16日、17日と政策協議が重ねられ、20日、両党トップが連立政権合意書に署名した。

久江雅彦氏(共同通信特別編集委員)は「自民・高市総裁の1本の電話からすべてが始まった」と指摘する。

9日夜の高市氏から遠藤氏への電話は、窮地の高市氏が目前に迫った総理の椅子を我が物にするため、わらにもすがる思いでかけた乾坤一擲(けんこんいってき)の1本だった。維新と政策で連携したいという話は、すなわち首班指名選挙での協力要請だった。翌10日、公明党の斉藤鉄夫代表と高市氏が会談して公明党が連立離脱を表明し、その直後から様々な動きが水面下で加速していった。

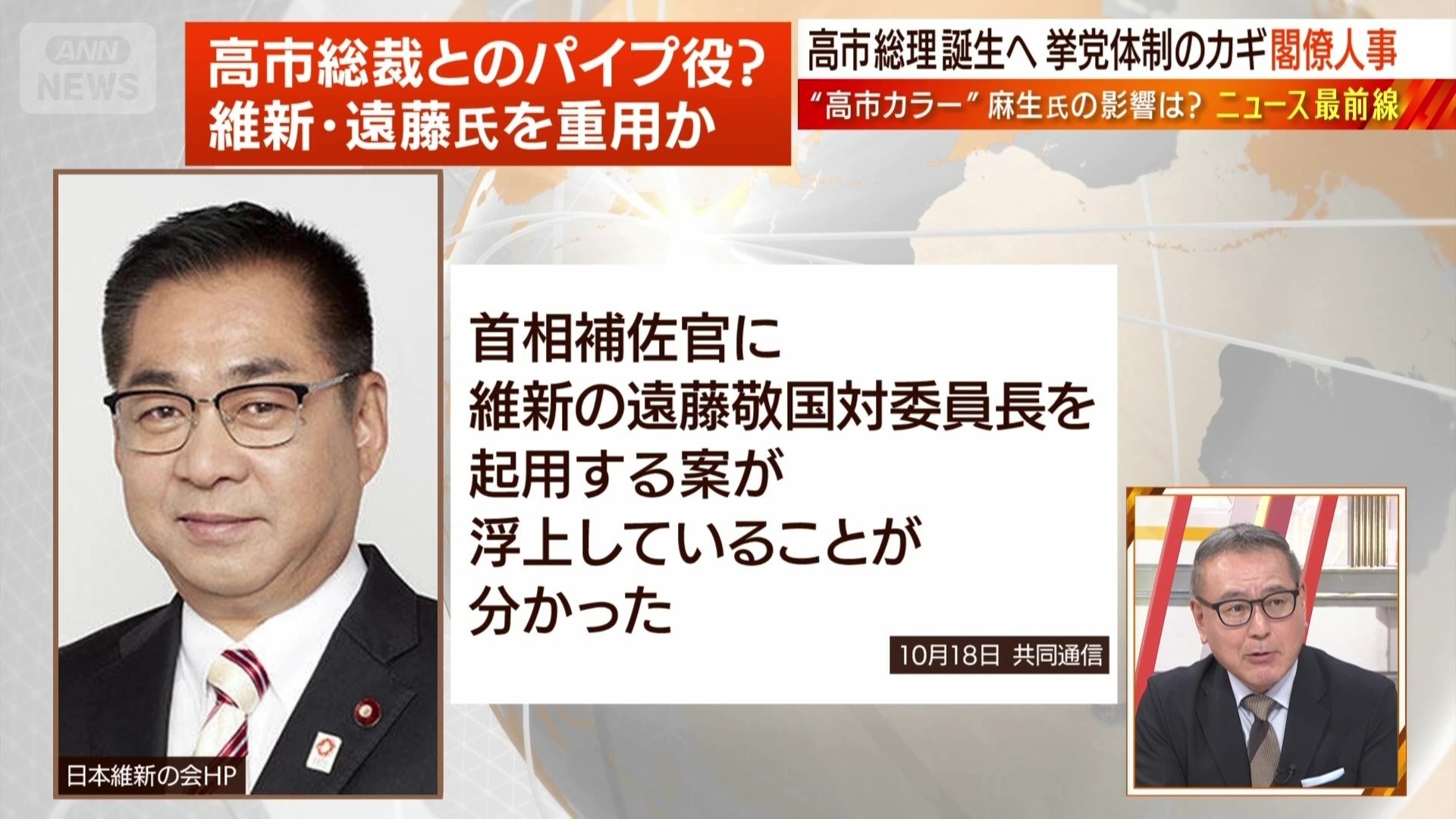

12日、日曜の夜には赤坂宿舎で高市氏と維新の藤田文武共同代表と、官房長官への就任が想定されている木原稔氏が会談し、政策の方向性、できれば一緒にやっていきたいねと。ただし、維新としては、やはり政策はなかなか譲れない。政策を進めるための協力という念押しをした上で、翌日月曜日の夜、高市氏から吉村氏に電話が入る。実は高市氏と吉村氏はお互いの携帯電話の連絡先は知らなかったが、先述の維新・遠藤国対委員長が教え合い、双方にパイプができるようにした。かつて高市氏が衆議院の議院運営委員長を務めていた際、維新の議運理事を務めていたのが遠藤氏。高市氏の総務大臣時代も、当時の事務次官が衆院総務委で問題になったとき、遠藤氏が大臣室に行って話していた。高市氏は遠藤氏を信頼している。

こういった水面下の動きが表に出てきたのが10月14日から。一部メディアも情報をつかみ、自民と維新の国対委員長会談を報道している。さらにその翌日も、国会図書館の国会議員専用フロアで自民と維新の協議が行われた。実は、自民党の梶山弘志国対委員長の下で委員長代理を務める御法川信英氏は、維新の遠藤国対委員長とのパイプが長年に渡り太い。このラインで国会運営を含め、ロジスティック的なところを積み上げていく。他方で政策的なすり合わせは、12日夜以降、藤田氏と木原氏の間で詰めていった。こうした2経路の流れが、15日の高市総裁と吉村代表の会談という形で、表に出た形だ。

林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)も、「キーパーソンは遠藤氏」とした上で、自民と維新の関係を3段階に分け解き明かす。

今回の自民と維新の動きには3つの段階がある。まず、維新は、小泉進次郎氏優勢と想定していたため、総裁選で高市氏が勝利をした段階では“パートナー不在”の放心状態に陥った。その間、高市陣営は国民民主党にアプローチをしていたのが6日の週の前半の動きだ。週の後半になり、公明党の離脱が現実味を帯び、10日に公明党離脱が確定すると、高市陣営も国民民主と組むのはもう難しいと判断。維新の側と思惑が一致してきた。

この後の3連休で高市陣営も方針転換をして、維新も、公明党が連立離脱したことで、放心状態から抜け出し、大阪における維新と自民との接点のハードルが下がった。というのは、公明党は大阪で維新と戦っており、維新を連立に迎えることに反対の立場だった。しかし、公明党の離脱により連立に向けた環境が整った。それを受けて14日から、一気に自民・維新の連立に向けた動きが表面化し動き出した。

2)見えてきた日本政治の現在のカタチ 国民が判断するには…

中北浩爾氏(中央大学法学部教授)は、この流れの背景に、政党としての“構造的な部分”が深く関わっていると指摘する。

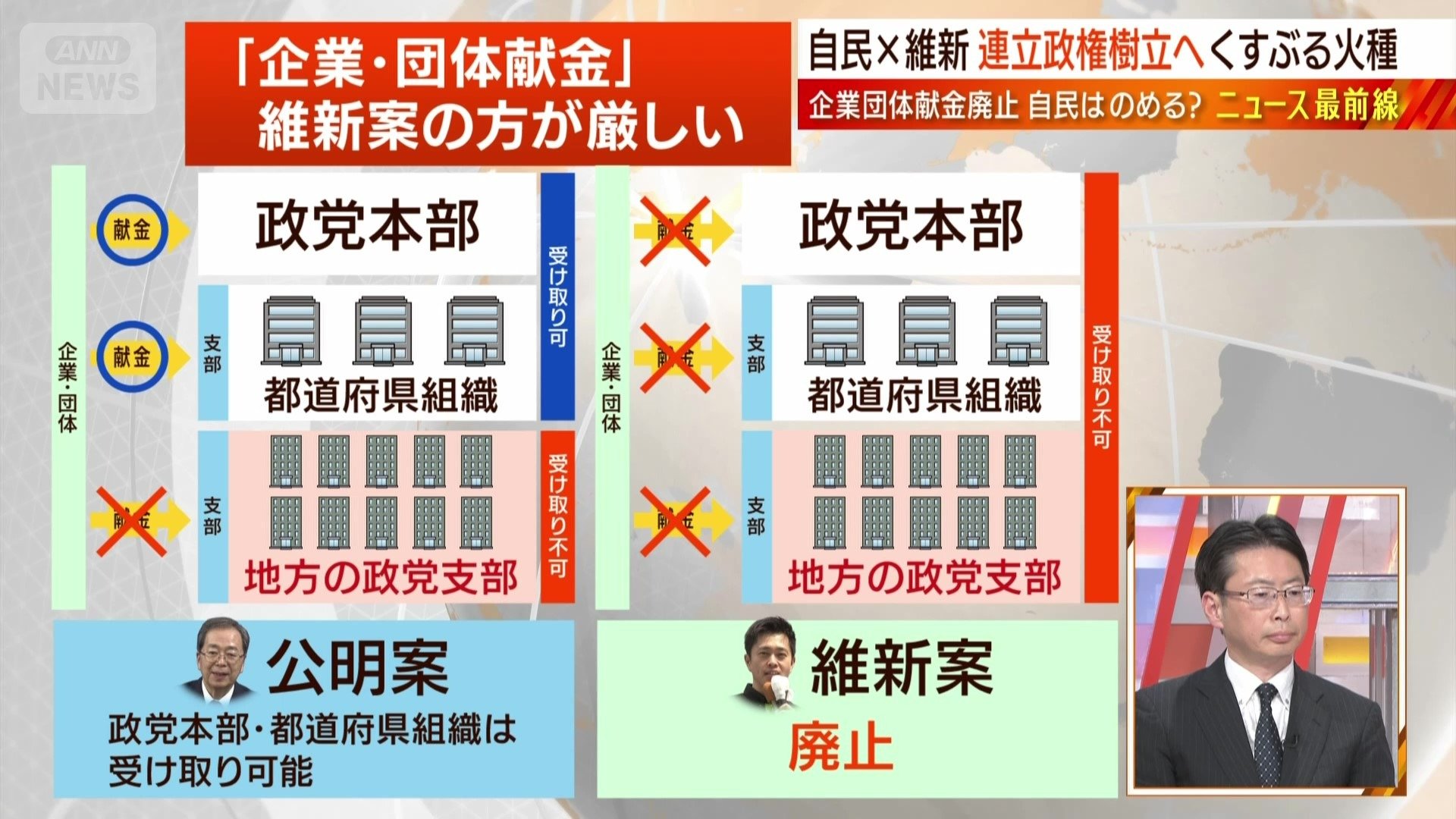

さらに中北氏は、維新との連立交渉でも改めて注目された企業団体献金の規制をめぐり、「精緻な議論が必要」と指摘する。

さらに、いま論じられている企業団体献金や政治資金の問題は、国政に関するものだけだ。地方議員には政党交付金はない。地方議員がどうやって資金調達するのかを、合わせて真剣に議論しなくてはいけない。献金の受け皿を党本部や都道府県連に限る場合、なぜ市区町村支部はダメなのか。協議機関を作って、地方政治の実情も踏まえて、精緻な議論を重ねていかなくてはならない。公開がいいのか規制がいいのか、私はトータルに考えていくべきだと思う。

番組アンカーの杉田弘毅氏(ジャーナリスト/元共同通信論説委員長)は、一連の動きを経て成立する新内閣について「国際社会や国民が判断しやすい形が示された」と指摘した。

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年10月19日放送を軸に構成)

<出演者プロフィール>

久江雅彦(共同通信社特別編集委員、杏林大学客員教授。永田町の情報源を駆使した取材・分析に定評。新著に「証言 小選挙区制は日本をどう変えたか」(岩波新書))

林尚行(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役。前政治部長。共著に「総理メシ〜政治が動くとき、リーダーは何を食べてきたか 」(講談社)「ポスト橋下の時代」(朝日新聞出版))

中北浩爾(政治学者。中央大学法学部教授。専門は政治学。自民党の歴史などに精通。著者に『自民党-「一強」の実像』(中公新書)『自公政権とは何なのか』(ちくま新書)など多数)

杉田弘毅(ジャーナリスト。21年度「日本記者クラブ賞」。明治大学特任教授。共同通信でワシントン支局長、論説委員長などを歴任。著書に「国際報道を問い直す-ウクライナ紛争とメディアの使命」(ちくま書房)など)