高市早苗新総理大臣は最優先事項として“物価高対策”を挙げている。サナエノミクスで経済はどこまで上向くのか?新政権の経済対策をみていく。

経済政策推進のキーパーソンは片山財務大臣か

物価高対策はどこまで実現できるのだろうか。

高市総理が掲げているのが「責任ある積極財政」で、まずは会期末までに補正予算を成立させ、成果を示せるかが焦点となる。

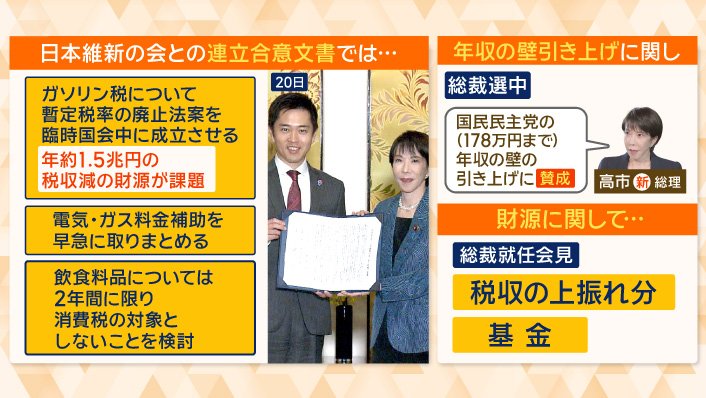

具体的な政策を見ていくと、日本維新の会との連立合意文書では、ガソリン税について暫定税率の廃止法案を臨時国会中に成立させると明記している。ただ廃止した場合、年約1兆5000億円の税収減になるため、財源をどうするかが課題となっている。また、電気・ガス料金補助を早急に取りまとめる。そして、飲食料品については2年間に限り、消費税の対象としないことを検討すると明記した。

年収の壁の引き上げに関しては、総裁選中に高市新総理は「国民民主党の178万円までの年収の壁の引き上げに賛成」と述べるなど、様々な政策を実行しようとしている。これらの財源に関して、高市総理は総理就任会見で、税収の上振れ分や基金を活用すると主張した。

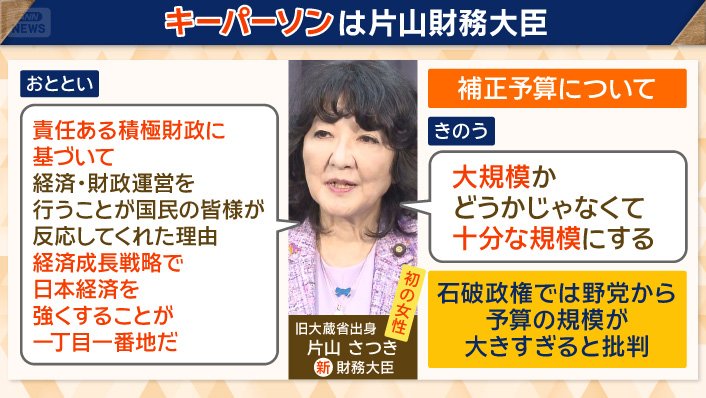

こうしたなか、高市政権の経済政策推進のキーパーソンとして選ばれたのが片山さつき財務大臣だ。

旧大蔵省出身で日本初の女性財務大臣に就任した片山氏は21日、「責任ある積極財政の考え方に基づいて経済・財政運営を行うことが国民の皆様が反応してくれた理由。経済成長戦略で日本経済を強くすることが一丁目一番地だ」と述べた。

22日の会見で、補正予算について「大規模かどうかじゃなくて十分な規模にする」と発言している。これは石破政権時、野党から規模が大きすぎると批判を浴びたため、その声を念頭にしたものとみられる。

では、高市総理は積極財政路線で突き進めるのだろうか。

高市総理の後ろ盾といわれている麻生太郎副総裁は典型的な財政規律派で、高市総理が掲げる積極財政は前に進められるのか注目されている。

高市総理は去年の総裁選時に利上げを牽制(けんせい)する発言をしていたが、21日の就任会見では「日銀が政府と十分に連携を密にして意思疎通を図っていくことが大事だ」と語った。

日銀の高田創審議委員は20日、広島の講演で自身の考えとして、政策金利について「利上げに向け機が熟した」と強調した。物価高に対応する必要があることなどを理由に挙げているが、高市総理の積極財政路線と食い違いが生じている。

社会保険料を年6万円減額

生活に直結する、社会保険料の引き下げについて見ていく。

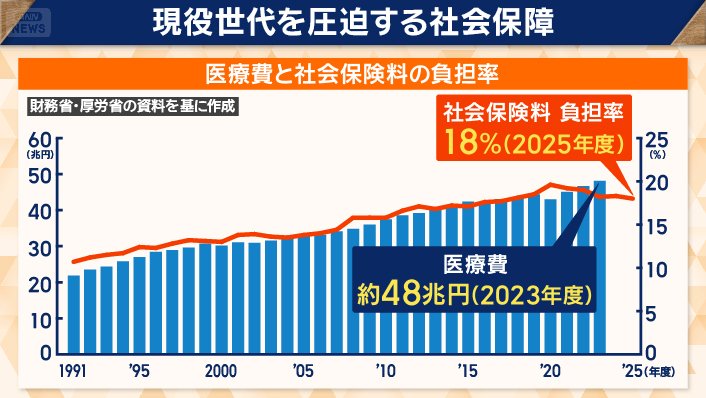

2023年度の全国民の医療費は約48兆円になっている。その分、社会保険料の負担は年々増加していて、2025年度の所得に対する国民負担率は18%になっている。

では、具体的にどのような政策を打ち出していくのか?

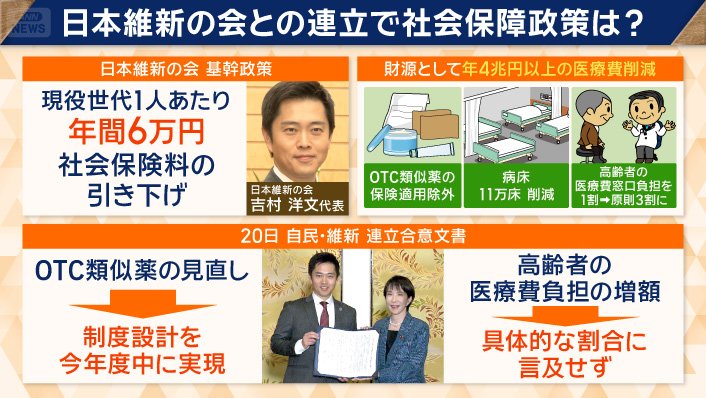

自民党と連立を組む日本維新の会は基幹政策として、現役世代1人あたり年間6万円の社会保険料の引き下げを行うとしている。その財源として、年間4兆円以上の医療費の削減を掲げている。

(2)11万床の病床の削減

(3)高齢者の医療費窓口負担を1割から原則3割に上げる など

連立を組むうえで日本維新の会と交わした合意書では、OTC類似薬の見直しは制度設計を今年度中に実現することで合意している。一方で、高齢者の医療費負担の増額については具体的な割合には言及しなかった。自民党が慎重姿勢とみられている。

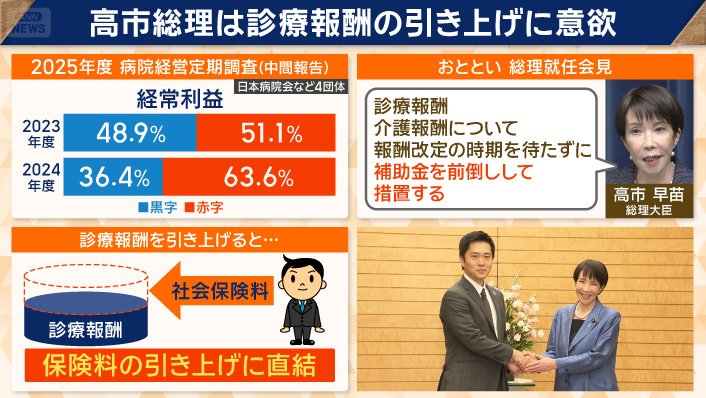

高市氏が診療報酬引き上げに意欲

社会保険料の引き下げが議論されるなか、高市総理は診療報酬の引き上げにも意欲を示している。

日本病院会など4団体が10月に公表した経営調査では、2024年度に経常利益が赤字だった病院は63.6%で、前年度と比べて12.5ポイント上がった。

こうした状況に、高市総理は21日の総理就任会見で「診療報酬、介護報酬について報酬改定の時期を待たずに、補助金を前倒しして措置する」と表明した。

ただ、診療報酬を引き上げると、その半分は社会保険料で賄われていて、社会保険料の引き上げに直結してしまうので、維新の理解を得られるかが問われることになりそうだ。

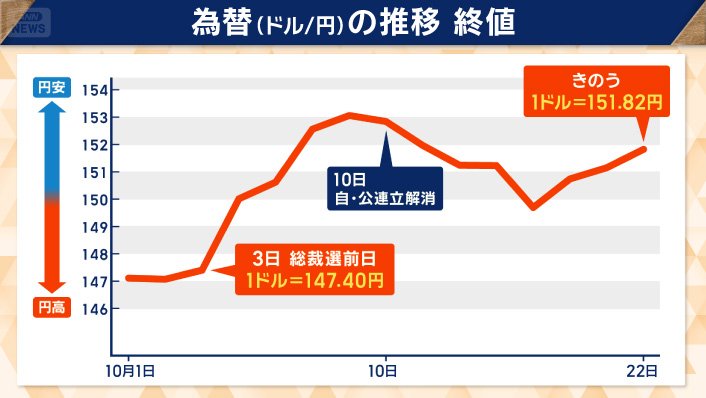

続く円安 政権による財政拡張への懸念か

そして、長らく続いている円安について見ていく。

総裁選前日の3日は1ドル=147円40銭だったのが、一気に円安になった。10日、自・公連立解消で一時円高に、22日は1ドル=151円82銭と、高市政権による財政拡張への懸念から円売りが進んだ。

円安が進むと、輸入品の価格が上昇することで企業側のコストも上昇し、消費者が購入する際の価格が押し上げられることになる。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年10月23日放送分より)