日米首脳会談は、高市早苗総理とトランプ大統領が親密な関係をアピールする形で終わった。小泉進次郎防衛大臣も、ヘグセス国防長官と会談し、高市政権での防衛費増の方針について「うれしく思う」との評価を得た。

日本にとって、アメリカとの同盟関係は重要だ。中国との緊張感が増す中で、これまで以上にその存在意義は増している。日中首脳会談も控えるなか、日本はどのような姿勢を取るべきか。『ABEMA Prime』では、日米関係や防衛費などについて、専門家に聞いた。

■親密度をアピールした日米首脳会談

日米間の政治や安全保障に詳しい明海大学の小谷哲男教授は、日米首脳会談を「両者の関係が良好だとアピールできた意味で良かった」と評価する。「2016年にトランプ氏が大統領選に勝ったとき、安倍晋三元総理は真っ先に駆けつけた。当時は『まだ大統領でもないのに、なぜ行くんだ』と批判されたが、結局はそこで生まれた関係性が、日米関係に役立った。いまや世界の首相が、あれを真似している。高市氏もトランプ氏を持ち上げて、日米関係がよくなればいい」。

また、「今回トランプ氏を大歓迎したのは、日本を取り巻く安全保障環境が厳しいからだ。アメリカなしに、日本は安全を守れない。いくら媚びを売っても、いざという時に助けてもらう関係を築くことは、日本にとっても大きなプラスだ」とした。

日米安全保障の専門家である、アメリカ・ハドソン研究所の上席研究員・村野将氏も、「滑り出しとしては非常に良かった。首脳会談は基本的に失敗しないはずだが、トランプ氏との会談に失敗した人は多々いる。『やりすぎ』と言われるくらいがちょうど良いのでは」と語る。「アメリカの継続的なコミットメントと言うと、言い過ぎかもしれないが、何も失わなかったこと自体が大きい」。

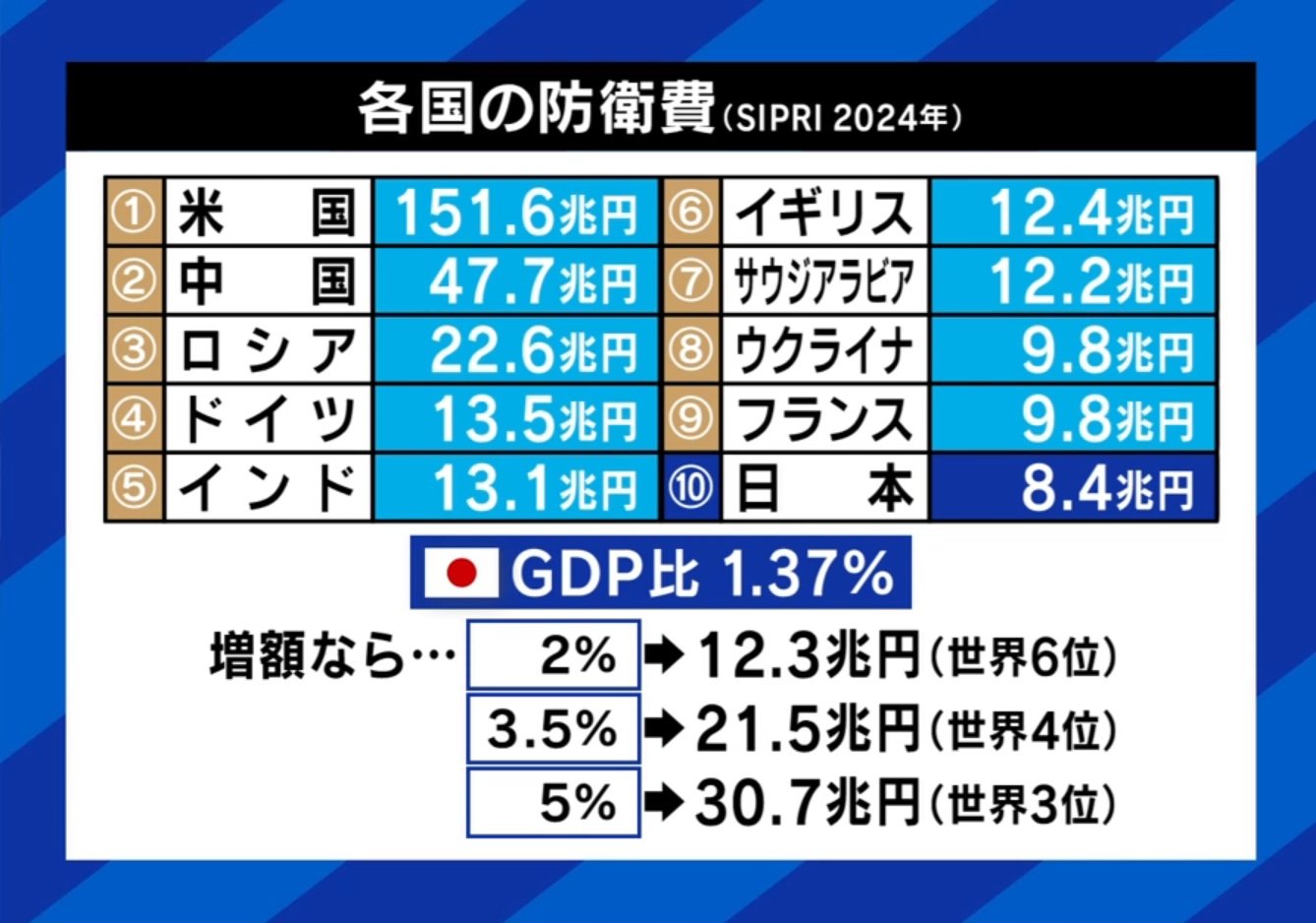

アメリカは各国に防衛費の引き上げを求めている。これについては「日本は前年度まで、GDP(国内総生産)比で1.8%程度だった。しかし実際に持っている戦力は、大型水上艦がドイツの5倍、潜水艦規模は4倍、戦闘機は60%以上、パトリオット迎撃ミサイルのランチャーは70%以上も多く持っている。GDP比の防衛費の割合は、客観的に“本気度”を示す指標ではあるが、同じ割合や金額でも、防衛力や戦闘力の実力に差が出る」と説明する。

加えて、「アメリカ側が空気を読んだのではないか」と推察する。「これまでトランプ政権は、大統領や長官レベルで、具体的な数字を示した増額要求をしてこなかった。国防次官などの事務方では、水面下で『GDP比3.5%』といった具体的な数字が出ているだろうが、少なくとも表向きには言われていない」。

そして、「日本側は、具体的な数字が公になると、財源の問題や『アメリカの圧力に屈するのか』といった論争が起きる。そのため、『絶対にやるから、表では言わないでくれ』と、アメリカ側を説得したのではないか」と予想した。

ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は、「日本の防衛費は約8兆円で、NATO(北大西洋条約機構)全体が約60兆円。すでにヨーロッパは巨額を投じており、NATOの軍事費がデカいなら、さほど上げなくても良いのではないか。むしろ対中国は日本の8兆円では足りない気がするが、アメリカや軍事業界としては大丈夫なのか」と疑問を持つ。

これに村野氏は「問題があるため、アメリカが日本に求めている」と返す。「オバマ政権の後期から、長期間にわたる戦略的競争が重要と言われ、ここ数年で『ロシアより優先すべきは中国だ』という考えが、安全保障コミュニティーのコンセンサスになった。なにより『ロシアより中国が危険だ』と、アメリカに言ったのは日本自身だ」。

こうした背景もあり、「NATOがGDP比5%水準まで引き上げると言っているのに、アジアの同盟国である日本が2%程度で満足していると、『より危険な脅威に直面しているのに、真剣さが足りない』と言われるのも仕方ない」とした。

小谷氏も「対中国で考えると、防衛費がいくらあっても足りない。しかし、増額すると税金も高くなり、社会保障も削らないといけない。『国の安全を守るために、日本人の生活水準を下げるのはいいことなのか』という、バランスの問題になる。日本も防衛努力が必要だが、中国の抑止について日米間で常に話し合い、オーストラリアや韓国といった同盟国・友好国を巻き込んで、抑止を強化していくべきだ」とした。

■中国をどうやって抑止する?

ロシアの脅威については、「ウクライナに侵攻すれば、NATOと対決しなければならない。NATOの軍事力は計算していただろうが、それでも侵攻したのは『自分たちは負けない』と考えたからだ。核兵器で圧倒的に有利なロシアが、通常戦力と核戦力を合わせて考えたときに、『NATOには負けない』と判断したのだろう」と考察する。

その上で、「我々は中国に勝たなくていいが、負けない体制づくりが重要になる。仮に中国が侵略を始めても、中国が受け入れがたい損害を与えられれば、おそらく抑止力は効く。そこに集中して投資することが大事だ」とした。

立憲民主党前代表の泉健太衆院議員は、NATOとアジア地域の違いを指摘する。「NATOは各国の同盟で考えられる。一方で日本は、韓国やフィリピンとの連携について、アメリカを通じて行う必要があり、日本自身が防衛力を高めないと不安が多い。中国の抑止は、日米だけでは無理が来ている。同盟関係でなくても各国と連携し、中国を暴発させない環境づくりをしている」。

村野氏は「アメリカは今、ロシアと中国に同時に対処できない。どちらかと全力で戦えば勝てるだろうが、アメリカ側は無傷で終わらない。いったん片方と戦えば、“第2ラウンド”の余力がなくなるため、両国に強く出られないだろうというのが、アメリカの戦略コミュニティーで『最大の問題だ』と言われている。その不足部分を同盟国の努力で補うべく議論が進められている」と説明する。

中国に“負けない”ためには、どのような対策を取れるのか。小谷氏によると、「中国に『これ以上戦争を続けるのは厳しい』と思わせることが大事だ。『日本に船を送り込むたびに、潜水艦に沈められる』『ミサイルを打ち込んでも迎撃される』『国際社会の経済制裁に耐えられない』など、非対称的な方法で『戦争を続けることは得にならない』と思わせるしかない」のだそうだ。

中国に経済制裁することで、日本へのリスクも懸念されるが、「中国に依存しなくても、一定の経済活動が維持できるようにする。“経済安全保障”には時間がかかるが、これまで本気でやってこなかった。今は日米中心でやろうとしている段階だ」と語る。

日中間では経済的な交流が盛んだが、村野氏は「第1次世界大戦も、ヨーロッパ各国に経済交流があった中で起きた。現代では経済と安全保障の分野が連接してきているが、台湾のように両国が譲れない利益で、より緊張が高まるとなれば、最終的に経済的利益を無視して、戦争になるリスクは排除できない」との見立てを示す。

習近平国家主席との関係性について、小谷氏は「トランプ氏もそうだが、国際政治は力がすべて。力がある者が、自分のやりたいようにやるのが大前提だ」と話す。「第2次世界大戦以降、アメリカが『国際法が大事だ』と言ってきたので、各国も同意してきた。しかし、そのアメリカが事実上、『力がすべてだ』と言っている。中国に対しても、力を持っていないと対等には向き合えない。そういう意味で、同盟関係をしっかり持つことが大切だ」。 (『ABEMA Prime』より)