高市総理の肝いり政策の一つ。外国人政策の見直しが始まった。一部の外国人のルール違反が国民の不安などを招いていると指摘される中、どのような実態があるのか?外国人が住民の1割を超える街もある。

日本に住む外国人の実情は

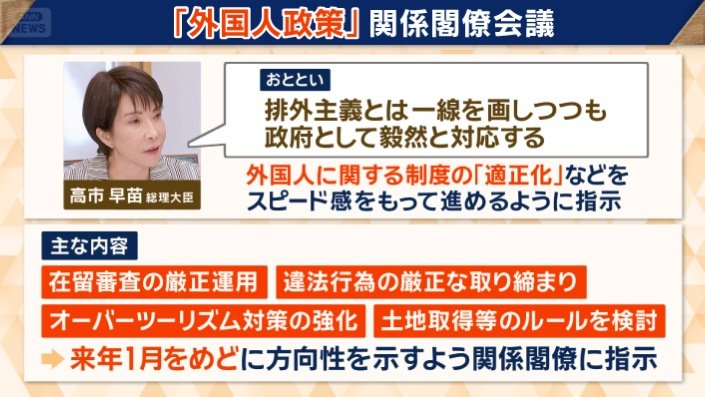

関係閣僚会議の初会合が4日開かれた。主な内容は、在留審査の厳格化、違法行為の厳正な取り締まり、オーバーツーリズム対策の強化、土地取得のルールの検討などが上がっている。

では日本にいる外国人の実情はどうなっているのか?

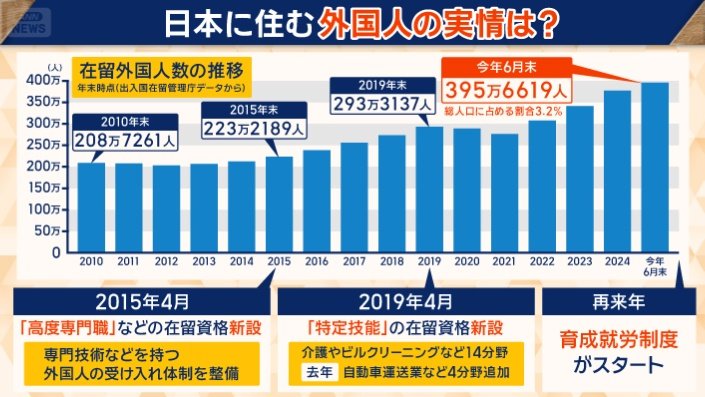

在留外国人の推移を見てみると、2010年代半ば以降、右肩上がりに増え、今年6月末時点ではおよそ395万人。人口に占める割合は3.2%となっている。

増加した背景には政府の政策も関係している。2015年、在留資格として「高度専門職」などの在留資格が新設され、専門技術などを持つ外国人の受け入れ体制を整備。

2019年には「特定技能」の在留資格が新設。当初は人手不足が深刻な介護やビルクリーニングなど14分野で、去年には自動車運送業など4分野が追加された。再来年には育成就労制度がスタートすることが決まっている。

見直し加速?厳格化に急転換

外国人労働者の受け入れ拡大を進めてきた一方で、今年に入って外国人政策の厳格化が急速に進んでいる。

背景にあるのが、日本にいる外国人と地域住民との間の摩擦が問題化していることだ。

2月にこうした問題を国会で問われた当時の石破総理は、「ルールを守らない外国人とは共生できない」と答弁。5月には「不法滞在者ゼロプラン」を公表。7月には「外国人との秩序ある共生社会推進室」を発足させた。

そして先月、外国人政策を看板政策の一つに掲げる高市総理が就任したことで、外国人政策の見直しが加速するとみられている。

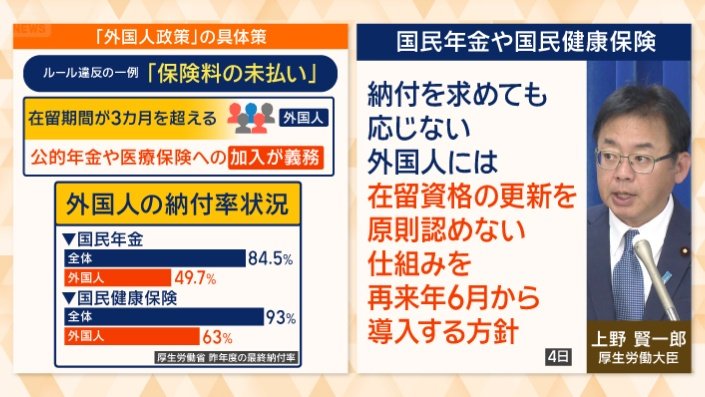

関係閣僚会議を受けて、具体的な取り組みも打ち出されている。それが外国人のルール違反の一例とされた社会保険料の未払い。そもそも在留期間が3カ月を超える外国人は、公的年金や医療保険への加入義務が生じる。

しかし、厚労省によると、昨年度の外国人の最終納付率の状況は、国民年金の納付率は全体では84.5%に対し、外国人は49.7%。国民健康保険の納付率は全体では93%に対し外国人は63%にとどまっている。

こうした国民年金や国民健康保険の現状を受け、上野厚労大臣は4日、納付を求めて応じない外国人には、在留資格の更新を原則認めない仕組みを再来年6月から導入する方針だと明らかにした。

SNS発信 不確かな情報なども流布

一方で外国人に関する言説には、不確かなものも流布されている。SNSを中心に「外国人犯罪が増えている」といった発信が目立っている。

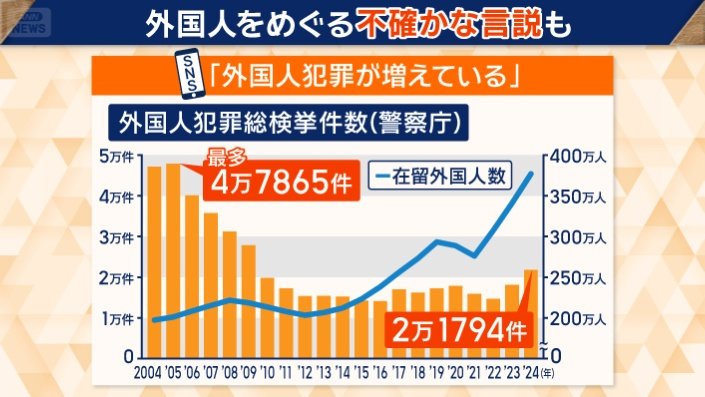

実際のところどうなっているのかというと、在留外国人数は右肩上がりになっているが、警察庁の外国人犯罪検挙件数をみると、2005年の4万7865件をピークに一気に下がり、去年は2万1794件と15年ほど横ばい傾向が続いていて、必ずしも比例していないというのが分かる。

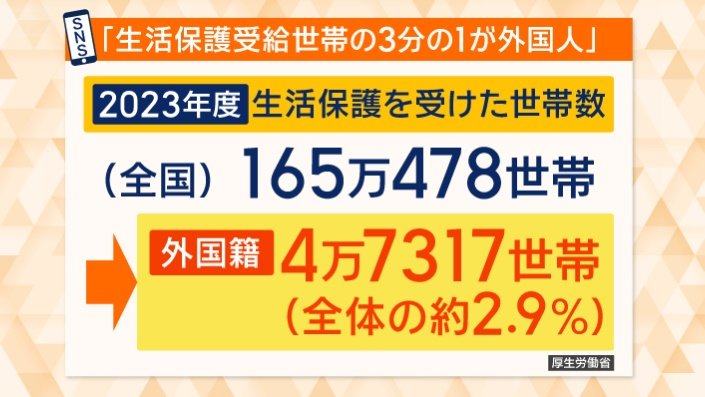

またSNSでは「生活保護受給世帯の3分の1が外国人」といった発信もみられたが、厚労省によると、2023年度に全国で生活保護を受けた世帯のうち、外国籍は4万7317世帯で、全体のおよそ2.9%となっている。

欧州で移民政策 厳格化の動き

外国人政策を巡ってヨーロッパでは移民街を強制的に解体する強硬策に出ている国もある。外国人との共生には難題も立ちはだかっている。

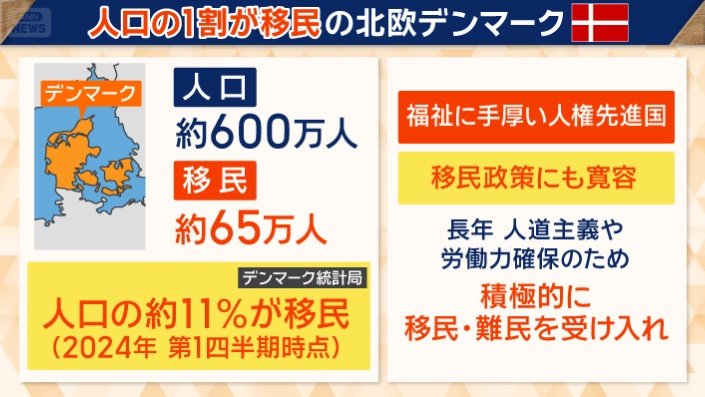

移民規制強化を進めるヨーロッパの中でも、突出した強硬姿勢をとっているのが北欧デンマークだ。

九州ほどの面積におよそ600万人が暮らすデンマーク。2024年、移民の数はおよそ65万人で国内総人口のおよそ11%を占めている。

そもそもデンマークは、福祉に手厚い人権先進国として知られ移民政策についても寛容で、長年にわたり、人道主義や労働力を確保するため、積極的に移民や難民を受け入れてきた。

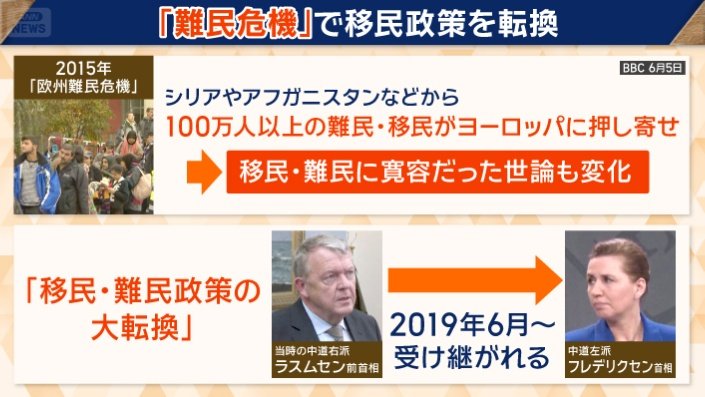

そんなデンマークが移民政策を大きく転換させたきっかけが、BBCによると、2015年の「欧州難民危機」。

シリアやアフガニスタンなどから100万人以上の難民・移民がヨーロッパに押し寄せ、多くがデンマークやドイツを目指したという。こうした状況に、移民・難民に寛容だった世論も変化。

2018年、当時の中道右派政権が「移民・難民政策の大転換」を打ち出し、中道左派のフレデリクセン政権にも受け継がれている。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年11月6日放送分より)