高市政権肝入りの「日本成長戦略本部」が初会合を開き、AIや半導体、造船など17の戦略分野で重点的な投資を行うと表明した。なかでも注目されているのが「防衛産業」だ。戦車やミサイル、護衛艦、レーダーなど、防衛用の装備を生産する産業のことで、国内で生産されたものは、基本的に自衛隊で使用されてきた。

しかし海外への輸出や提供は、制限されている。小泉進次郎防衛大臣は、日本の装備品のニーズを感じているとして海外展開に前向きだが、根強い反対意見もある。果たして、防衛産業に勝算はあるのか。『ABEMA Prime』では、中谷元・前防衛大臣と、軍事ジャーナリストに聞いた。

■なぜ日本では防衛産業が進まない?

中谷氏は「日本の防衛産業は立ち遅れている。国際情勢や技術進歩を見ると、日本も行動しないと、結果的に国が守れない危険性が増すだろう」と指摘する。

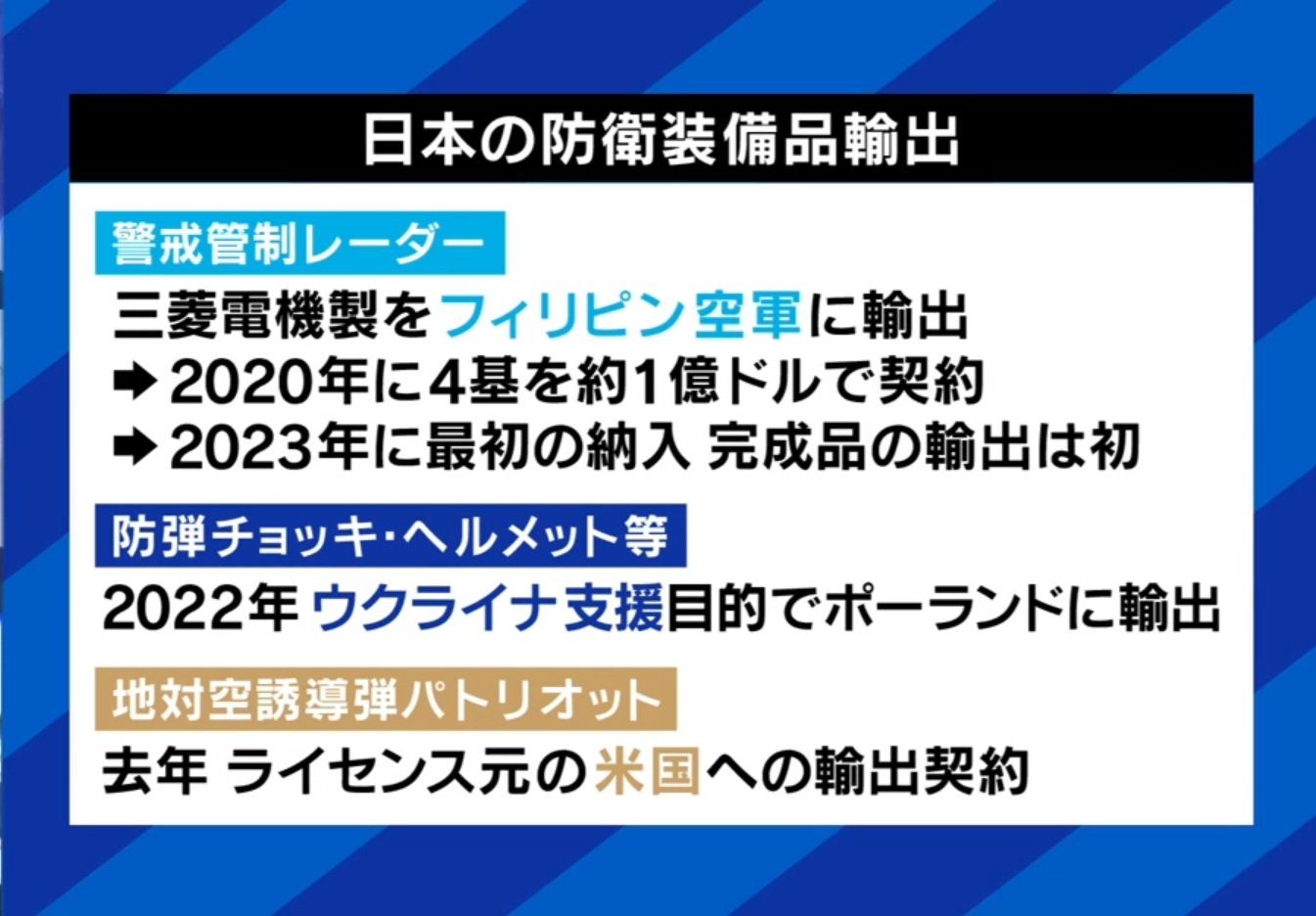

国外展開について、現状では「がんじがらめで、できないことが多い。いままで成功したのは、フィリピンにレーダーを売った1件だけだ。私の防衛大臣時代に、ようやくオーストラリアに対して、護衛艦の共同生産を呼びかけ、11隻作る計画が決まった。イギリスとイタリアとは、次世代戦闘機を共同開発しようとするGCAP(グローバル戦闘航空プログラム)もある」と説明した。

防衛産業をめぐる実情として、「ウクライナ戦争を見てもわかるように、ドローンが主役で、有人機は時代遅れだ。しかし日本にあるドローンは、ほとんどが中国製で、この装備では戦えない。情報漏えいもあり、独自で作らないと国は守れない」と話す。

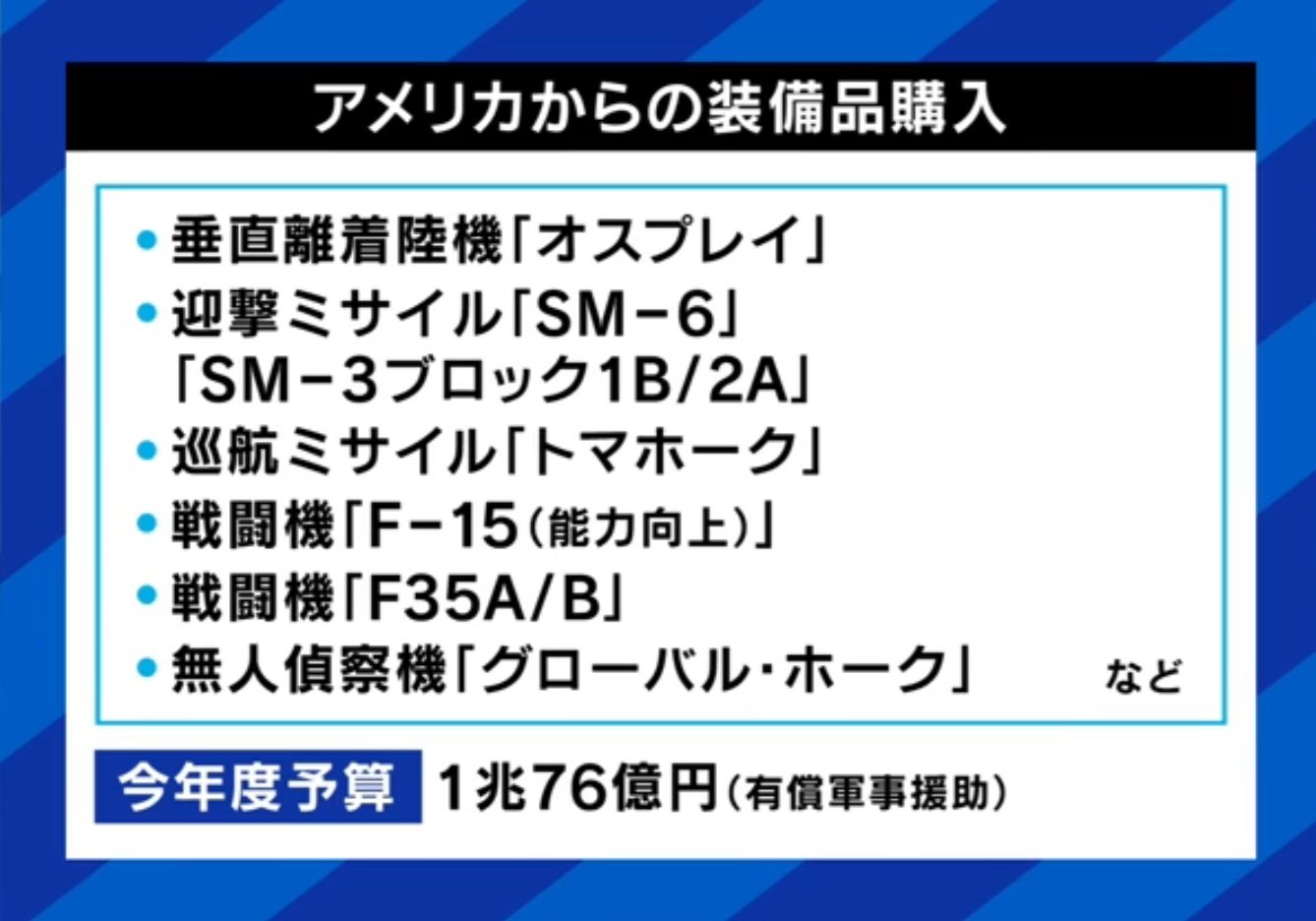

そして、「性能のいいものはアメリカから買っている。国産は限られていて、作っても売れない。民間企業も開発に参加してくれず、あらゆる制約があるが、それでは立ち遅れてしまうため、積極的に国を挙げて進めようと決めた」とした。

軍事ジャーナリストの清谷信一氏は、「戦後は軍事について議論すること自体が禁忌とされてきた。そのため、防衛省や自衛隊、防衛産業の人々は、当事者能力が相当落ちている。取材していると、海外の軍人やメーカーとは拙い英語でも通じるが、日本では通じない。“軍隊の常識”が欠如している人が、装備開発を主導できるのか」と懸念を示す。

加えて、「日本の装備・兵器はトップクラスのような認識があるが、実は世界で二流、三流のものばかりだ。値段や維持費は高く、性能は低い。それを『どうボトムアップするか』の議論になればいいが、『質が高いからすぐ売れる』という認識の人が多いため、議論にミスマッチが起きる」と語った。

中谷氏は、研究機関の課題として「一番悪いのは日本学術会議だ。『日本で軍事研究をしてはいけない』と決めて、各大学にお触れを出して、チェックしている。そのため、いくら頼んでも研究・開発できない。一方で、外国の軍事研究は頼まれているといい、非常に矛盾している」と明かす。また民間でも「一流企業に多いが、防衛産業に手を出すと、レッテルを貼られる。株主総会でも『もうけが少ないから別のことをやれ』と言われる」という。

政治学者の岩田温氏も、「日本学術会議の問題は、もっと真剣に考えた方がいい」と考えている。「高度な知識を持った専門家がいなければ、技術は生まれない。普通の国は軍事研究に率先して予算を付けるが、日本では『日本人の技術が、中国に入って軍事転用されている』などの事例が多く、自国の強化に使える技術が、自国を脅かす技術に変化してしまっている」。

組織の成り立ちを振り返り、「先の大戦に敗れたのは、日本が一方的に悪いため、戦争や軍事については一切考えてはならない」という価値観があったとしつつ、「いまや多くの人は、『国を守る』ことに反対しない。しかし、『国を守ること自体が、侵略につながりかねない』と考える人は、今なお多い。そこに国民の税金を投じていることに、大いに不満を覚える」と疑問視した。

■日本の防衛産業が世界から遅れた数々の理由

日本が遅れた要因としては、どのような点が考えられるのか。清谷氏は「戦争したことがない国の装備は、やはり売れない。イスラエルやアメリカの兵器が売れるのは、実際に戦争して、その能力がわかっているからだ。加えて、日本の装備は、下手すると1ケタ高い。例えば、日本のC-2輸送機は、アメリカのC-17の5〜7倍の維持費がかかる。P-1哨戒機も、非常に稼働率が低いと会計検査院が発表し、性能も結構怪しい」とした。

ヘリコプターを例に出して、「言い方は悪いが、“子ども部屋おじさん”と同じだ」と解説する。「民間も行政も外国製を使用している。国内メーカーのものは売れていないが、防衛省のお金で食えている。防衛省という親がいて、40〜50代で親に食わせてもらっている“防衛産業おじさん”の体質を治さなければいけない。ただ防衛省は、事業の再統合にほとんど動かない」。

立憲民主党前代表の泉健太衆院議員は、「防衛省はスタートアップ企業を集めて展示会を開いている。そこでドローンや通信などの新技術を取り入れているが、ウクライナの戦いを見ても、大物の兵器だけでなく、安価なものを大量に使うのが主流だ。それに日本も対応しなければならない」と述べる。

ただ清谷氏によると、「スタートアップを援助するという掛け声は大きいが、事実は異なる」のだそうだ。「防衛産業の利益率を8%から13%に上げたが、13%にするためには、過去の実績を書類で提出する必要がある。中小企業やスタートアップには恩恵がなく、既存の大企業ばかりメリットを得ているのが現実だ」。

こうした背景から、「海外市場で痛い目を見るべきだ」と主張する。「『すごいでしょ』と言っても買ってくれない経験が勉強になる。トルコや韓国は、この四半世紀で輸出市場の能力が上がった。初めは箸にも棒にもかからなかったが、売れない理由を『値段なのか、性能なのか、メンテナンスサービスなのか』と学んだ結果だ。ところが日本は、そうしたことをやらなかった」。

防衛産業をめぐるハードルとして「議論がかみ合わない」点もあるようだ。「エビデンスを元に、ファクトをベースに『何ができるか』を話し合わなければいけないのに、『お気持ち平和主義』になってしまう。ドローン分野では約20年前、日本が先進国だったが、総務省は遠くにドローンを飛ばすための周波数帯を使わせてくれなかった。東日本大震災で、日本のドローンが飛ばなかった理由の一つがそれだ」。

中谷氏は「国を守るためには、国民の理解と協力がいる。自衛隊や米軍の訓練を実力阻止する人もいるが、『自衛隊は万が一のために訓練しないと、いざという時に機能しない』と理解してほしい」と呼びかける。「装備には“戦争するため”でなく、“国を守るため”に必要なものもある。レアアースのように意地悪されると、自国で作れなくなる。日本周辺には潜水艦がうろつき、領海・領空侵犯の回数も増えてきた。その際に阻止できるものが必要だ」。 (『ABEMA Prime』より)