11月7日に高市総理が初めての予算委員会に臨み、物価高対策について論戦が交わされました。

高市政権の物価高対策はどのような内容になるのでしょうか。

円安が進む影響で、家計の負担が増える可能性についても見ていきます。

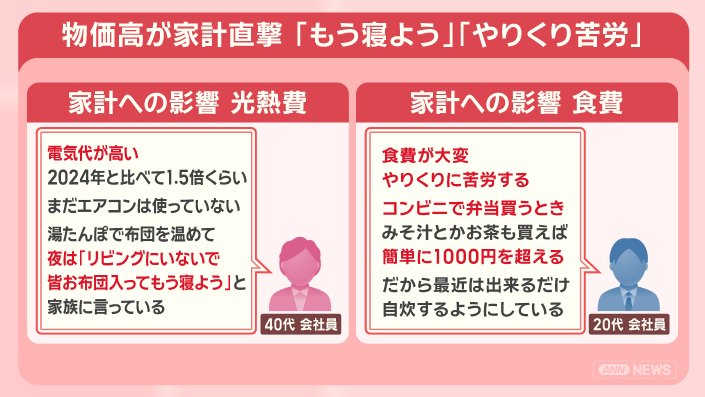

■物価高が家計を直撃「電気代高い」「食費が大変」

物価高となっていますが、家計への影響について街の声です。

「電気代が高い。2024年と比べて 1.5 倍くらい。まだエアコンは使っていない。湯たんぽで布団を温めて、夜は『リビングにいないで、皆お布団入ってもう寝よう』と家族に言っている」

「食費が大変。やりくりに苦労する。コンビニで弁当買うとき、みそ汁とかお茶も買えば、簡単に1000円を超える。だから最近は出来るだけ自炊するようにしている」

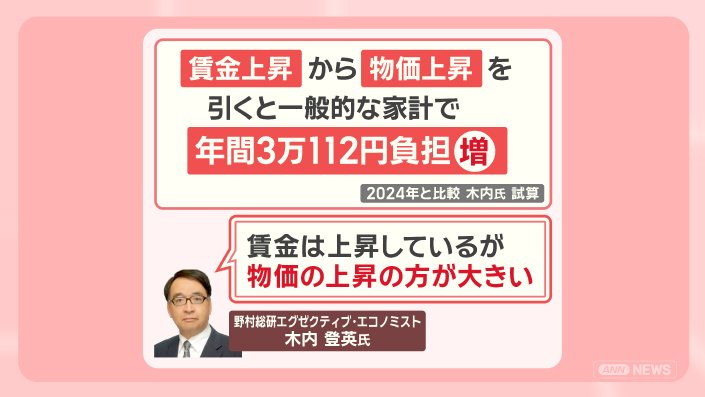

野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんによると、2024年と比べて負担が増えていて、賃金上昇から物価上昇を引くと、一般的な家計で、年間3万112円負担が増えているということです。

「賃金は上昇しているが、物価の上昇のほうが大きい」

■ガソリン減税 電気・ガス補助 家計負担いくら減るか試算

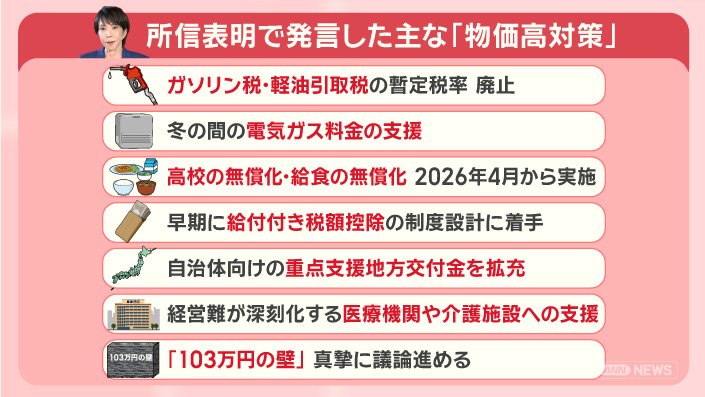

そして、物価高への対策について、高市総理の発言です。

高市総理が所信表明演説で触れた、主な物価高対策です。

ガソリン税・軽油引取税の暫定税率廃止。

冬の間の電気、ガス料金の支援。

高校の無償化・給食の無償化を2026年4月から実施。

早期に給付付き税額控除の制度設計に着手する、

など、物価高への対応について、内閣が最優先で取り組む、と発言しました。

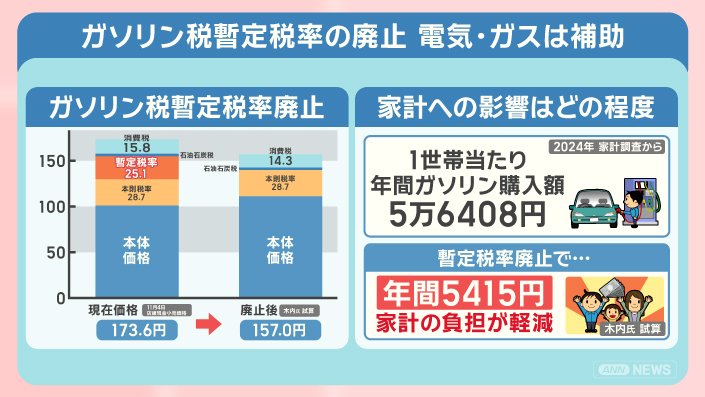

ガソリン税の暫定税率廃止について、木内さんの試算です。

現在の価格は平均で173.6円です。

暫定税率が廃止になると、157.0円になる試算です。

家計への影響はどのくらいになるのか、試算です。

1世帯当たりの2024年の年間ガソリン購入額は、5万6408円でした。

暫定税率が廃止されると、年間5415円、家計の負担が軽減される試算です。

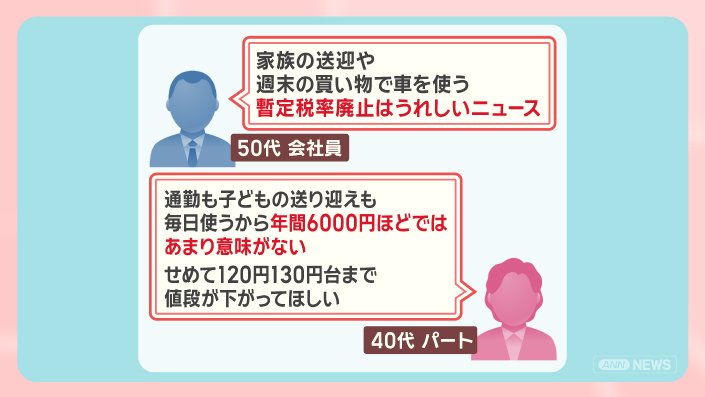

街の人の反応です。

「家族の送迎や週末の買い物で車を使うので、暫定税率廃止はうれしいニュース」

「通勤も子どもの送り迎えも毎日使うから、年間6000円ほどではあまり意味がない。せめて120円か130円台まで値段が下がってほしい」

ほかにも様々な物価高対策があります。

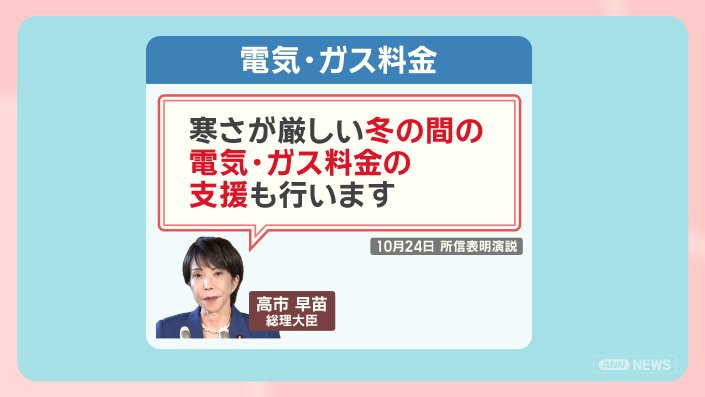

「寒さが厳しい冬の間の電気・ガス料金の支援も行います」

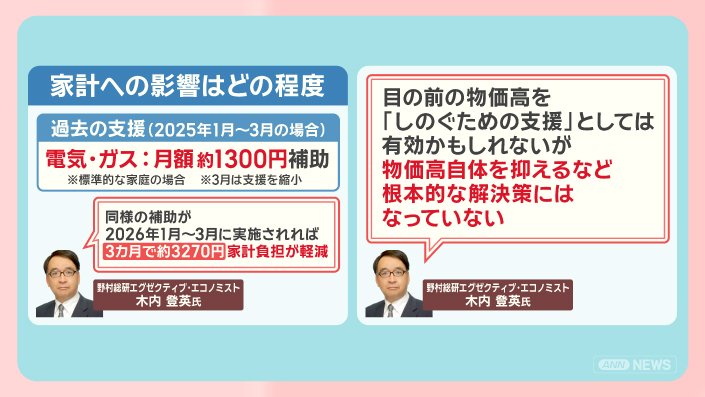

家計への影響はどのくらいになるのか試算です。

2025年1月から行われた支援の場合、電気料金とガス料金の合計で、月額約1300円が補助されました。

「同様の補助が2026年1月から3月に実施されれば、3カ月で約3270円、家計負担が軽減される」

「目の前の物価高を『しのぐための支援』としては 有効かもしれないが、物価高自体を抑えるなど、根本的な解決策にはなっていない」

■食料品の消費税0% 年8万円超の負担減 おこめ券活用案も

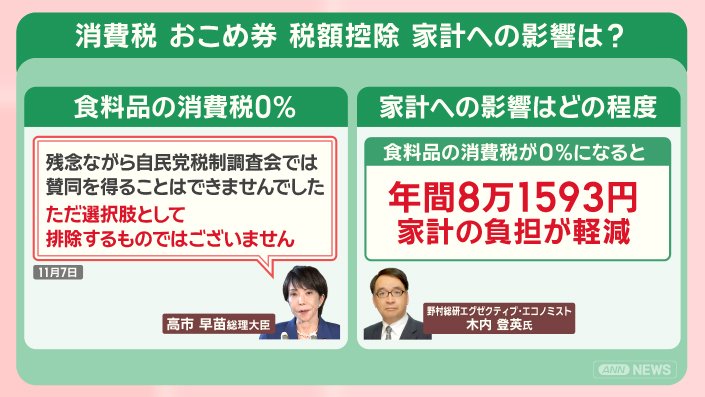

「残念ながら自民党税制調査会では 賛同を得ることはできませんでした。ただ選択肢として、排除するものではございません」

家計への影響はどのくらいになるのか試算です。

食料品の消費税が0%になると、年間8万1593円、家計の負担が軽減されます。

おこめ券の活用についてです。

政府は総合経済対策に、『おこめ券』の活用を盛り込む方針を固めました。

地方自治体が行う物価高対策に対して、国が交付金を出し、おこめ券の活用を推奨事業として示します。

おこめ券の活用には課題もあります。

おこめ券の配布には、事務費や輸送費がかかり、おこめ券として使える額の1.5倍程度の事業費がかかる例もあります。

コスト抑制策が課題です。

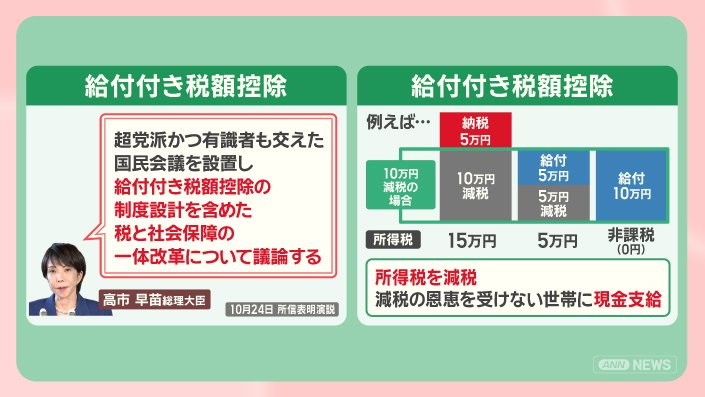

「超党派かつ有識者も交えた国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を含めた税と社会保障の一体改革について議論する」としています。

給付付き税額控除は、所得税を減税して、減税の恩恵を受けない世帯には現金を支給します。

例えば、所得税が10万円減税される場合、

所得税を15万円納めている人は納税額が5万円になります。

所得税が5万円の人は5万円が減税され、5万円が給付されます。

所得税がゼロの非課税世帯には、10万円が給付されます。

■高市総理で進む円安 物価高騰を助長?家計負担増の懸念

円安と物価高の関係を見ていきます。

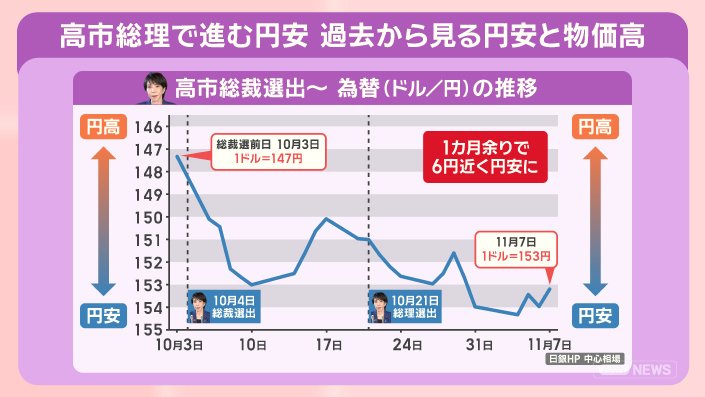

高市氏が総裁に選出されてからの為替の推移です。

総裁選の前日は、1ドル=147円でした。

その後、円安が進み、11月7日は、1ドル=153円と、1カ月余りで6円近く円安になりました。

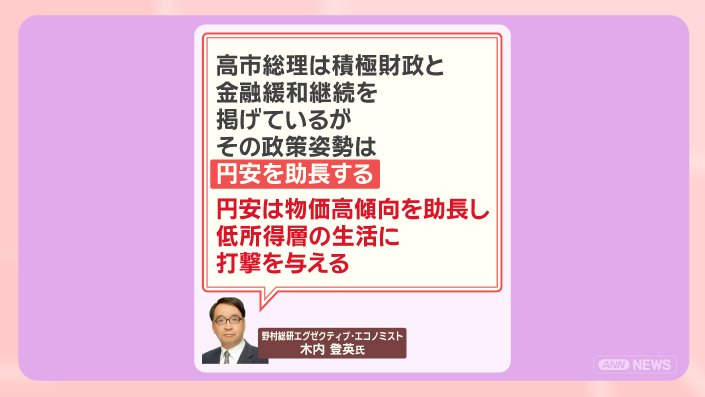

「高市総理は、積極財政と金融緩和継続を掲げているが、その政策姿勢は円安を助長する。円安は物価高傾向を助長し、低所得層の生活に打撃を与える」

過去の円安局面と物価の関係についてみていきます。

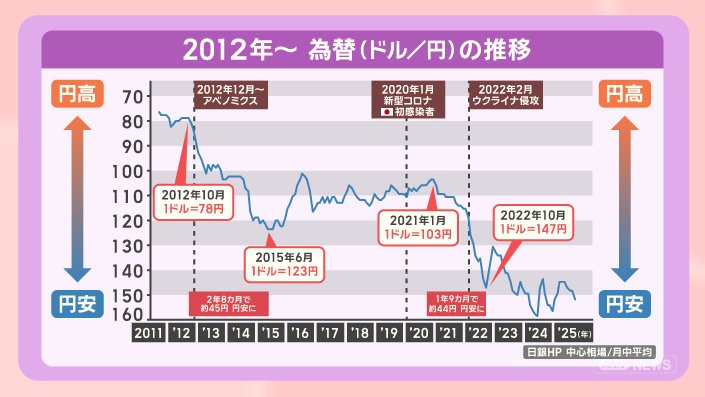

2012年からの為替の推移です。

2012年10月は、1ドル=78円でした。12月からアベノミクスが始まり円安が進みます。

2015年6月は、1ドル=123円。2年8カ月で、約45円の円安となりました。

2021年1月には、1ドル=103円でしたが、

2022年2月に、ウクライナ侵攻が始まり、

2022年10月に、1ドル=147円、1年9カ月で、約44円の円安となりました。

2014年は食料品などが値上げラッシュとなりました。

牛丼チェーンの吉野家の牛丼並盛が4月に、税込み280円から300円に、

12月に、300円から380円と、1年で2度値上げし、100円上がりました。

値上げの理由として、吉野家ホールディングスは、消費税の新税率の導入、原材料の高騰、長引く円安、などを挙げています。

2022年は、帝国データバンクによると、過去30年間で類を見ない『記録的な値上げラッシュ』となりました。

原料高、原油高、円安のトリプルパンチで、通年での値上げ品目数は累計2万822品目です。

企業側の声です。

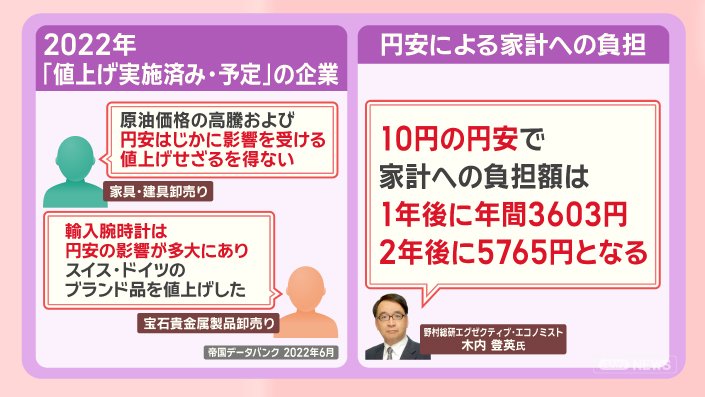

2022年6月時点で、値上げを実施、もしくは予定していた企業です。

「原油価格の高騰および円安はじかに影響を受ける。値上げせざるを得ない」

「輸入腕時計は円安の影響が多大にあり、スイス・ドイツのブランド品を値上げした」

「10円の円安で家計への負担額は、1年後に年間3603円、2年後に5765円となる」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年11月10日放送分より)