外交日程に区切りをつけた高市総理は“国会論戦デビュー”。「責任ある積極財政」を唱える高市総理は、財政健全化の目標とされるプライマリーバランスの黒字化について、自身の見解を打ち出した。集団的自衛権の行使に結び付く「存立危機事態」も台湾有事に絡めて言及。従来の方針からの大転換となるのか。

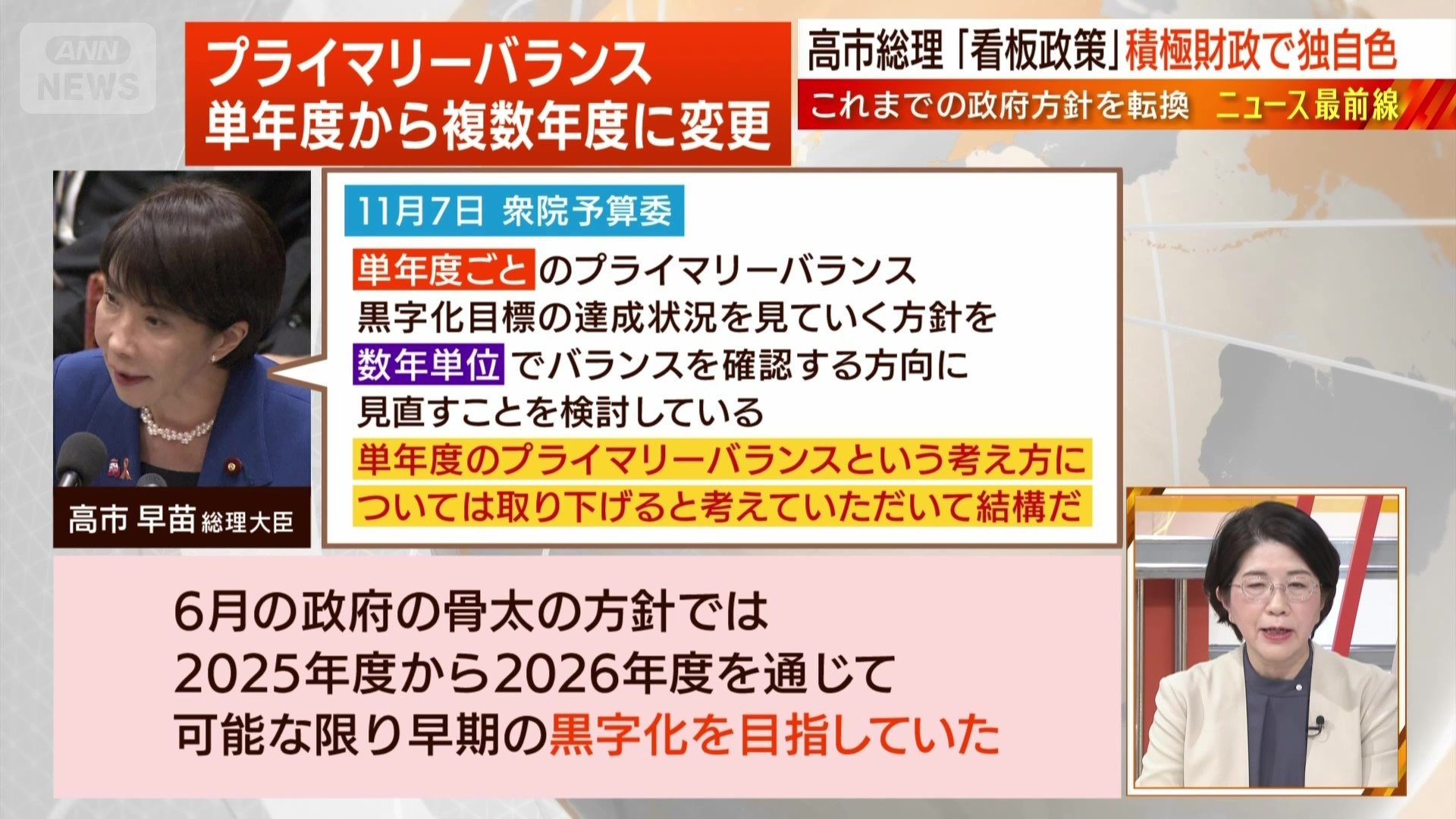

1)財政健全化の目標で方針転換「単年度から複数年に」

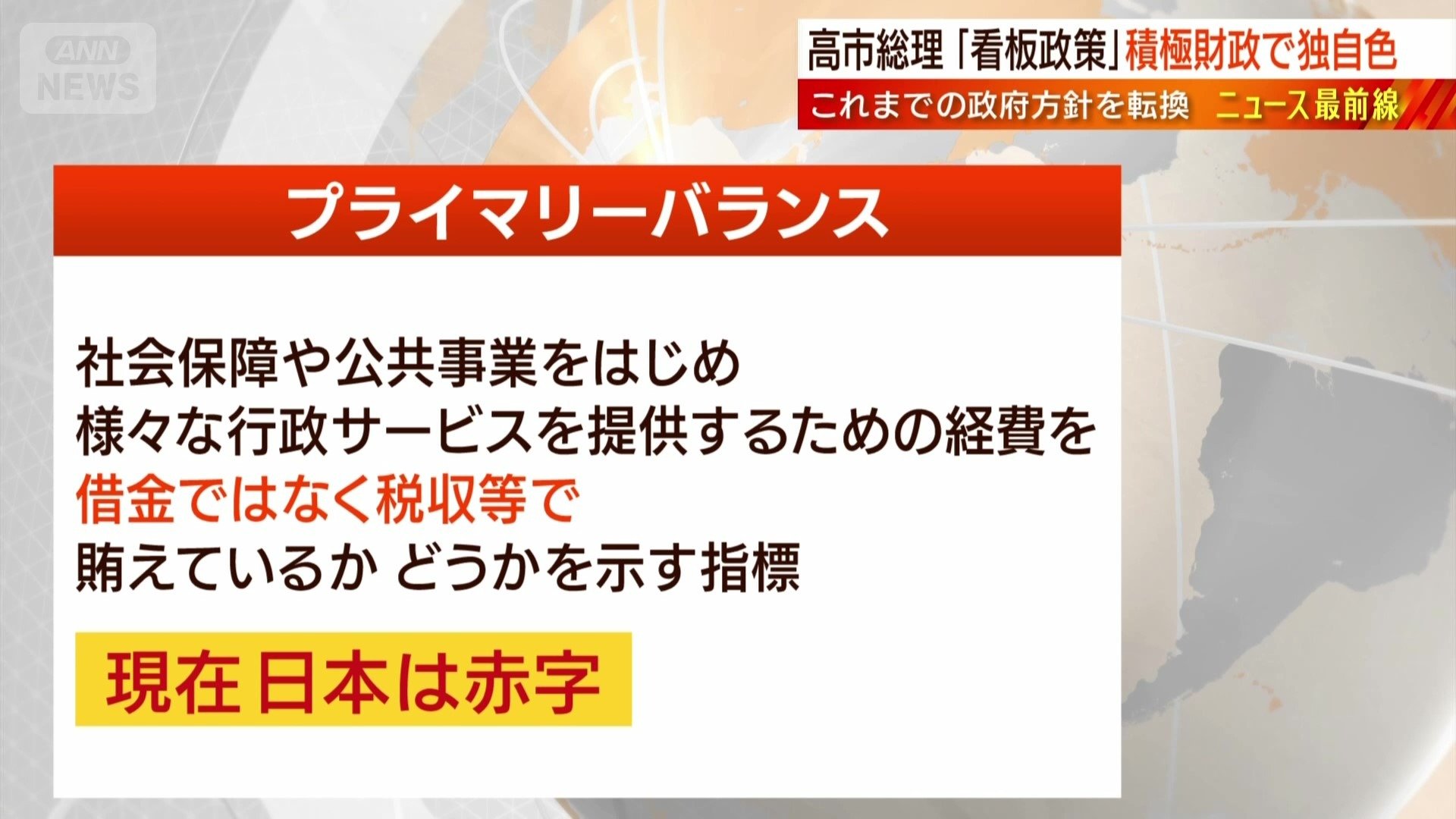

11月7日の衆議院予算委員会で高市総理は「単年度ごとのプライマリーバランスの黒字化目標の達成状況を見ていく方針を、数年単位でバランスを確認する方向に見直すことを検討している。単年度のプライマリーバランスという考え方については取り下げると考えていただいて結構だ」と答弁した。焦点となった“プライマリーバランス”(PB/基礎的財政収支)は、社会保障や公共事業をはじめ様々な行政サービスを提供するための経費を、借金ではなく税収等で賄えているかどうかを示す指標だ。現在日本は赤字。今年6月の政府の「骨太の方針」では2025年度から2026年度を通じて可能な限り早期の黒字化を目指すとしていた。

佐藤千矢子氏(毎日新聞専門編集委員/元政治部長)は、答弁への受け止め取材を踏まえ、以下のように分析する。

林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)は、丁寧な議論の必要性を説く。

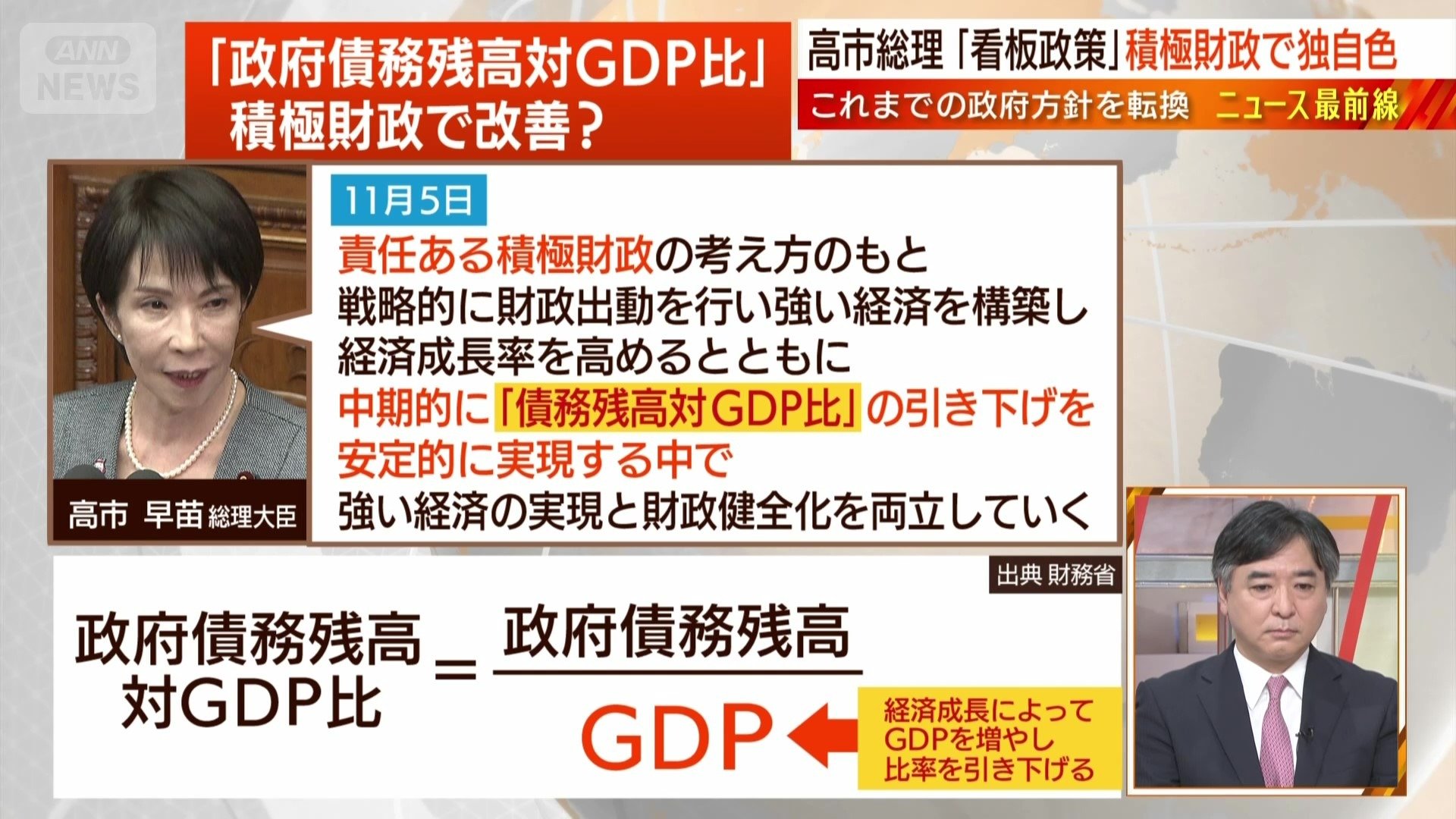

2)積極財政の高市総理が重視『債務残高対GDP比』とは?

高市総理はさらに、「責任ある積極財政の考え方のもと戦略的に財政出動を行い、強い経済を構築し、経済成長率を高めるとともに、中期的に『債務残高対GDP比』の引き下げを安定的に実現する中で、強い経済の実現と財政健全化を両立していく」とも答弁した。高市総理が引き下げを目指す『債務残高対GDP比』は、政府の債務残高をGDPで割ったものだ。債務残高を減らすだけでなく、経済成長によってGDPが増えれば低下する。

林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)は、安倍政権下の成長戦略に触れ、懸念を示した。

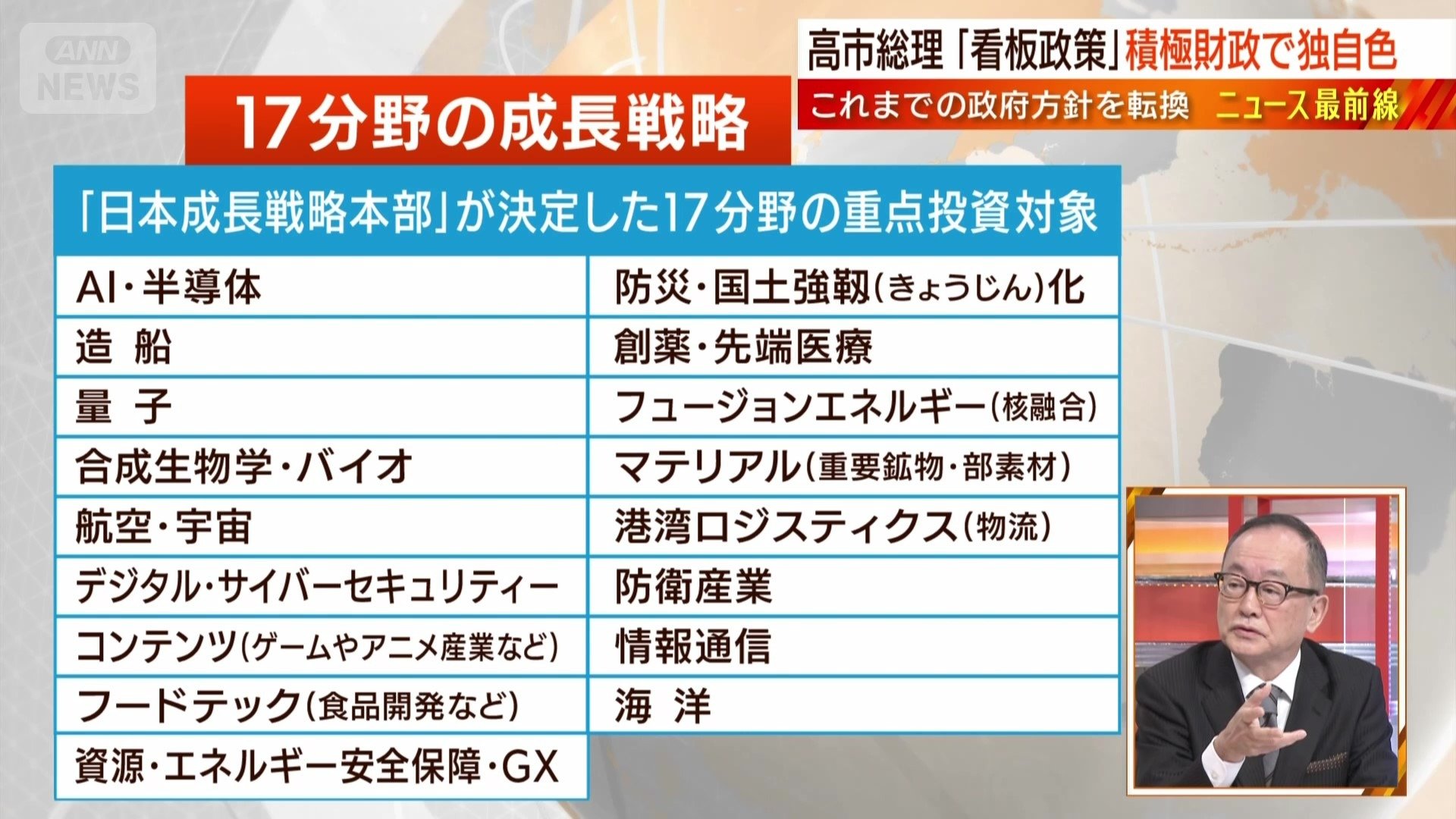

番組アンカーの杉田弘毅氏(ジャーナリスト/元共同通信論説委員長)は、高市政権が掲げた、17分野の重点投資に注目する。

高市政権は経済政策をどこまで転換しようとしているのか、佐藤千矢子氏(毎日新聞専門編集委員/元政治部長)は、以下のように分析する。

3)台湾有事に絡めて「存立危機事態」に言及 今後の日中関係と高市外交は?

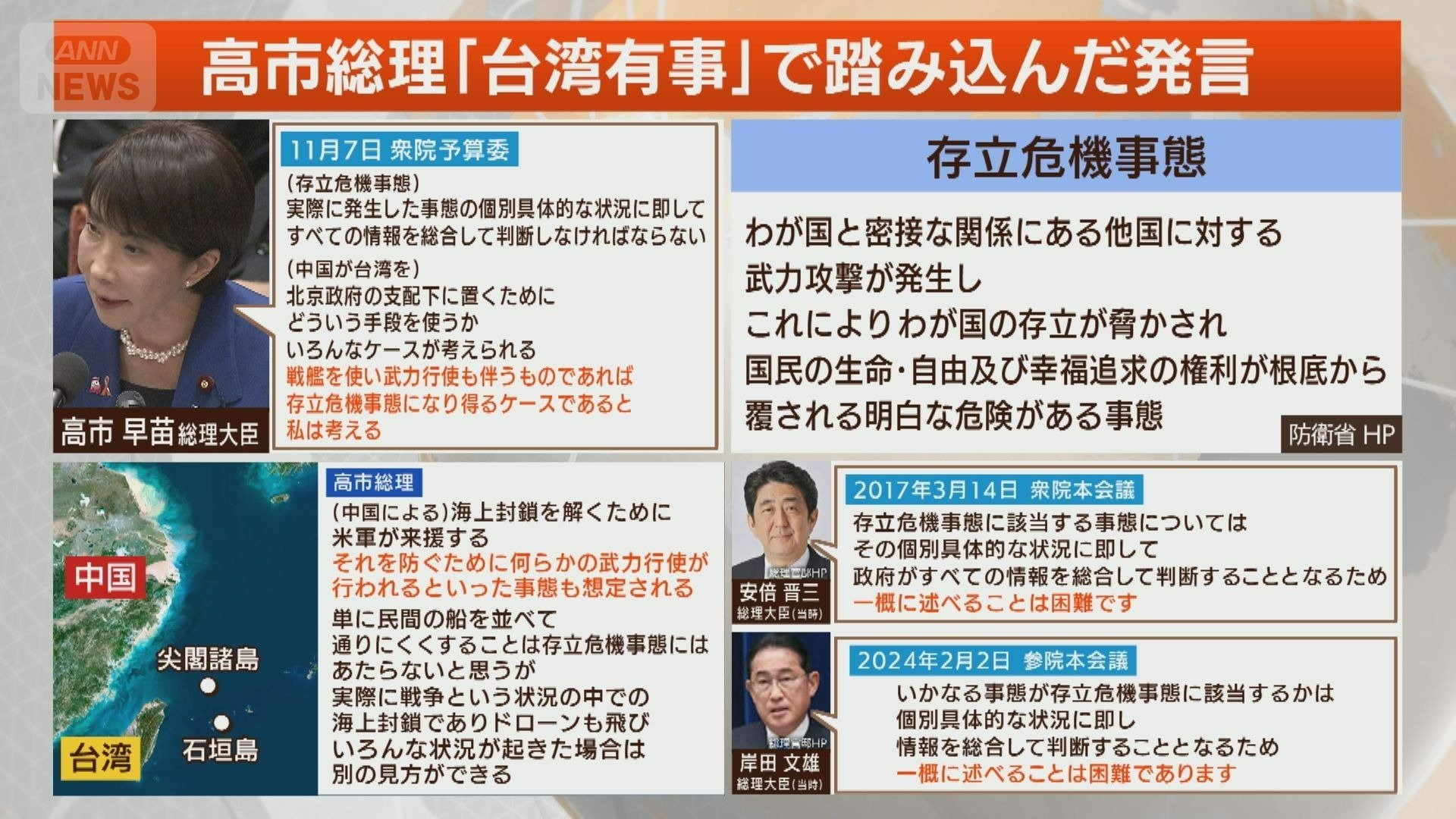

もう1つ、注目されているのが存立危機事態に関する高市総理の発言だ。存立危機事態は、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定められる。この存立危機事態について高市総理は「実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、すべての情報を総合して判断しなければならない」と断ったうえで、「中国が台湾を北京政府の支配下に置くために、どういう手段を使うか、色んなケースが考えられる。戦艦を伴い武力行使を伴うものであれば、存立危機事態になり得るケースであると私は考える」と答えた。

どのようなケースが存立危機事態にあたるのか、高市総理の発言について林尚行氏(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役/前政治部長)は「相当に踏み込んだと考えていい」と指摘した。

公明党が連立を外れ、政府内・内閣内でのブレーキ役がいなくなったことで、総理が自身の考えを比較的自由に発言できるようになった。一方でリスクとして、外交はカードをどう切っていくかが非常に重要だ。エスカレーションを避けるためには、リーダーがどのような発言をするかが重要になってくる。これまでの政府の見解を越える今回の発言は、カードを1枚切ったことになるかもしれない。今後、危機の高まりをコントロールする上で、ここまで発言をして次はどうするのか。このカードを切るのは今だったのか、思うところもある。

高市総理は10日の衆院予算委で、「従来の政府の立場を変えるものではない」と発言の撤回を拒みつつも、「今後は特定のケースの想定をこの場で明言することは慎む」と述べた。

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年11月9日放送より)

<出演者プロフィール>

林尚行(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役。前政治部長。共著に「総理メシ〜政治が動くとき、リーダーは何を食べてきたか 」(講談社)「ポスト橋下の時代」(朝日新聞出版))

佐藤千矢子(毎日新聞専門編集委員。第一次安倍政権時に官邸キャップ。元政治部長。2001年ワシントン特派員。著書に「オッサンの壁」(講談社現代新書))

杉田弘毅(ジャーナリスト。21年度「日本記者クラブ賞」。明治大学特任教授。共同通信でワシントン支局長、論説委員長などを歴任。著書に「国際報道を問い直す-ウクライナ紛争とメディアの使命」(ちくま書房)など)