高市政権が掲げる社会保障改革に向けた議論が本格化している。石破前政権で先送りされた「高額療養費制度」の見直しを巡って「通院し放題」とも指摘される高齢者の外来受診を抑制する動きが浮上している。

高額療養費制度の見直し 背景に増加し続ける医療費

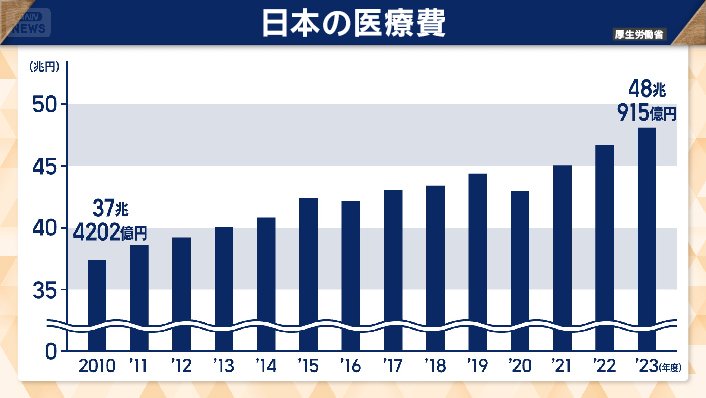

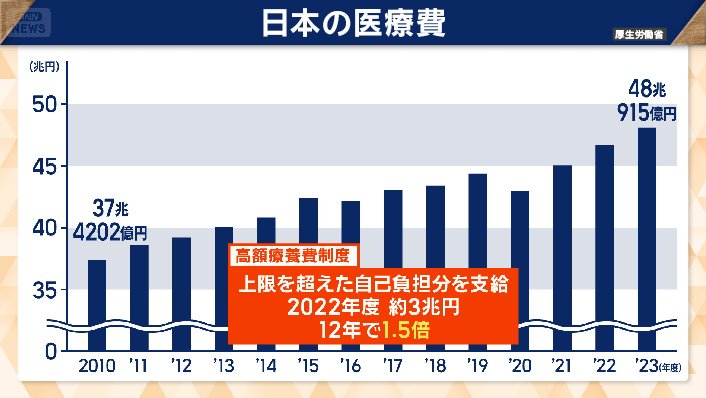

まずは、日本の医療費の現状から見ていく。膨張する医療費をどう抑制するかが、社会保障改革の課題だ。

日本の医療費は右肩上がりに増加していて、2023年度は過去最高を更新し48兆915億円と、50兆円に迫るほど大幅に増加している。

注目すべきは高額療養費制度だ。これは上限を超えた医療費の自己負担分を支給する制度だが、支給額は2022年度は約3兆円。 2010年からの12年で1.5倍になっていて、伸び率は医療費全体を上回るペースになっている。高齢化の進展や医療の高度化、高額薬剤の開発・普及などが背景にある。

この高額療養費制度の見直しの動きを見ていく。

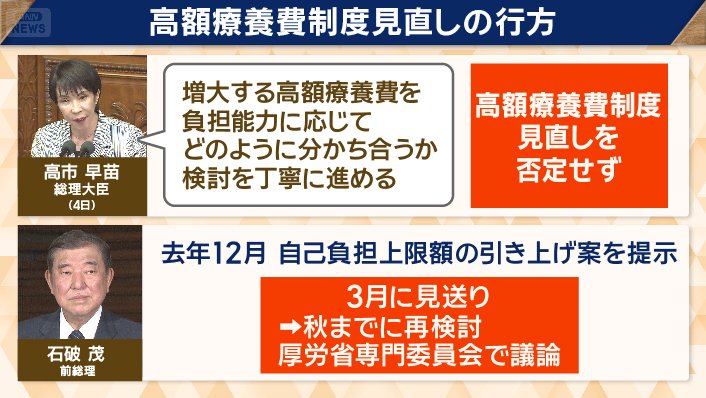

高市早苗総理は「増大する高額療養費を負担能力に応じてどのように分かち合うか検討を丁寧に進める」と述べていて、高額療養費制度の見直しを否定していない。

高額療養費制度を巡っては、去年12月、石破政権が自己負担上限額の引き上げ案を提示したが、今年3月にがん患者団体などから反発があり見送られ、秋までに再検討するとして、厚生労働省の専門委員会で議論が続いている。厚労省は「外来特例」を含め高額療養費制度を全体的に見直す方針だった。

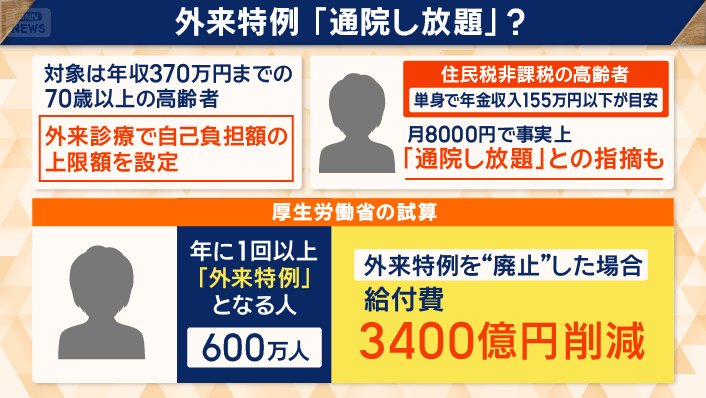

外来特例の対象は、年収370万円までの70歳以上の高齢者だ。外来診療で自己負担額の上限額が設定されている。特に住民税非課税の高齢者、例えば単身の場合は、年金年収のみで155万円以下が目安だが、月8000円で事実上「通院し放題」との指摘もある。

厚生労働省の試算では、年に1回以上「外来特例」となる人は600万人、外来特例を「廃止」した場合は給付費3400億円が削減される。

一方で、通院が必要な高齢者は不安を抱えている。

番組が話を聞いた72歳の女性は「気軽にリハビリを受けていたが、回数が減ると体にもよくない。(収入は)年金だけだからほかを節約しないと」と話をしていた。

「OTC類似薬」保険適用見直し 日本医師会は反対

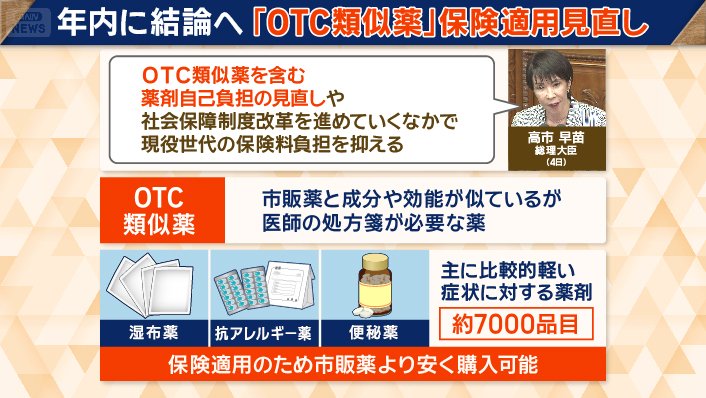

高市政権は医療費削減のため「OTC類似薬」の保険適用を見直す検討を始めた。

高市総理は「OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しや、社会保障制度改革を進めていくなかで、現役世代の保険料負担を抑える」としている。

OTC(オーバー・ザ・カウンター)類似薬とは、市販薬と成分や効能が似ているが、医師の処方箋が必要な薬だ。例えば「湿布薬」「抗アレルギー薬」「便秘薬」など、主に比較的軽い症状に対する薬剤で、約7000品目に上る。保険が適用されているため、市販薬より安く購入することが可能だ。

OTC類似薬を保険から外し、市販薬扱いにすることで、医療費が大幅に削減できると推計されている。

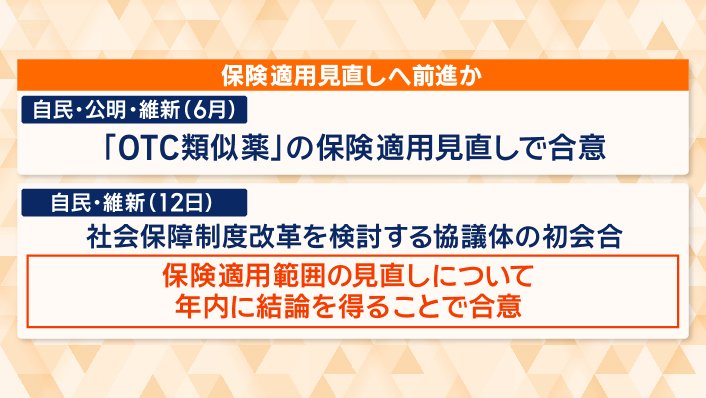

OTC類似薬の保険適用見直しを巡る議論が前進している。

自民・公明・維新の3党は6月、「OTC類似薬」の保険適用見直しで合意していたが、今月12日には自民と維新が社会保障制度改革を検討する協議体の初会合を開いて、OTC類似薬の保険適用範囲の見直しについて年内に結論を得ることで合意した。

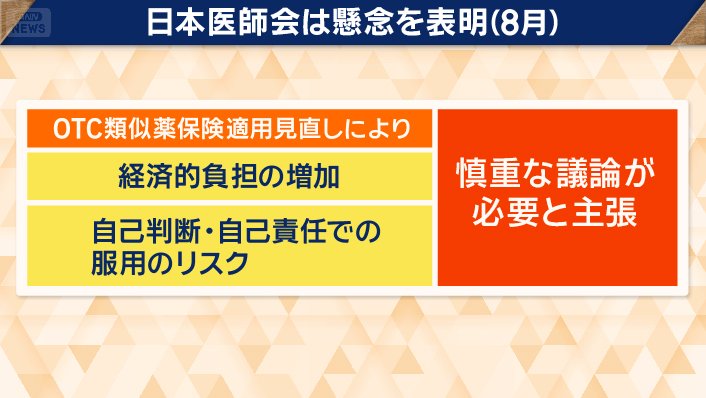

一方で、日本医師会は懸念を8月に表明している。OTC類似薬の保険適用見直しによって「経済的負担の増加」「自己判断・自己責任での服用のリスク」などがあり、慎重な議論が必要と主張している。

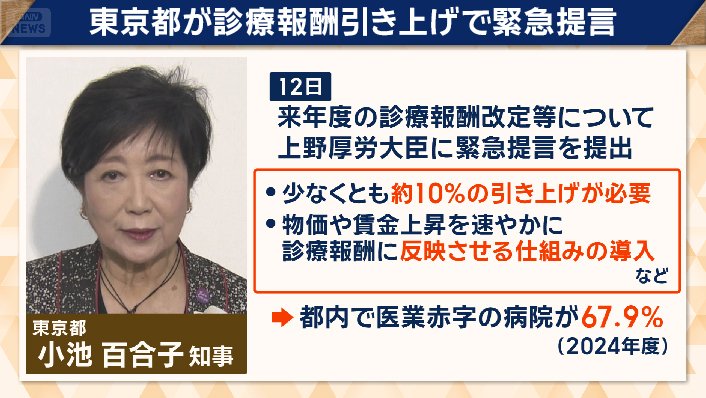

また東京都は、診療報酬の大幅な引き上げを求めて提言を出した。

東京都は12日、来年度の診療報酬改定等について、上野賢一郎厚労大臣に緊急提言を提出した。少なくとも約10%の引き上げが必要だとして、物価や賃金上昇を速やかに診療報酬に反映させる仕組みの導入などを求めた。

背景には、去年度、都内で医業利益が赤字の病院が67.9%に上ったことがある。

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年11月18日放送分より)