予報士のつぶやき 線状降水帯予測 出たらどうする?[2022/06/01 13:20]

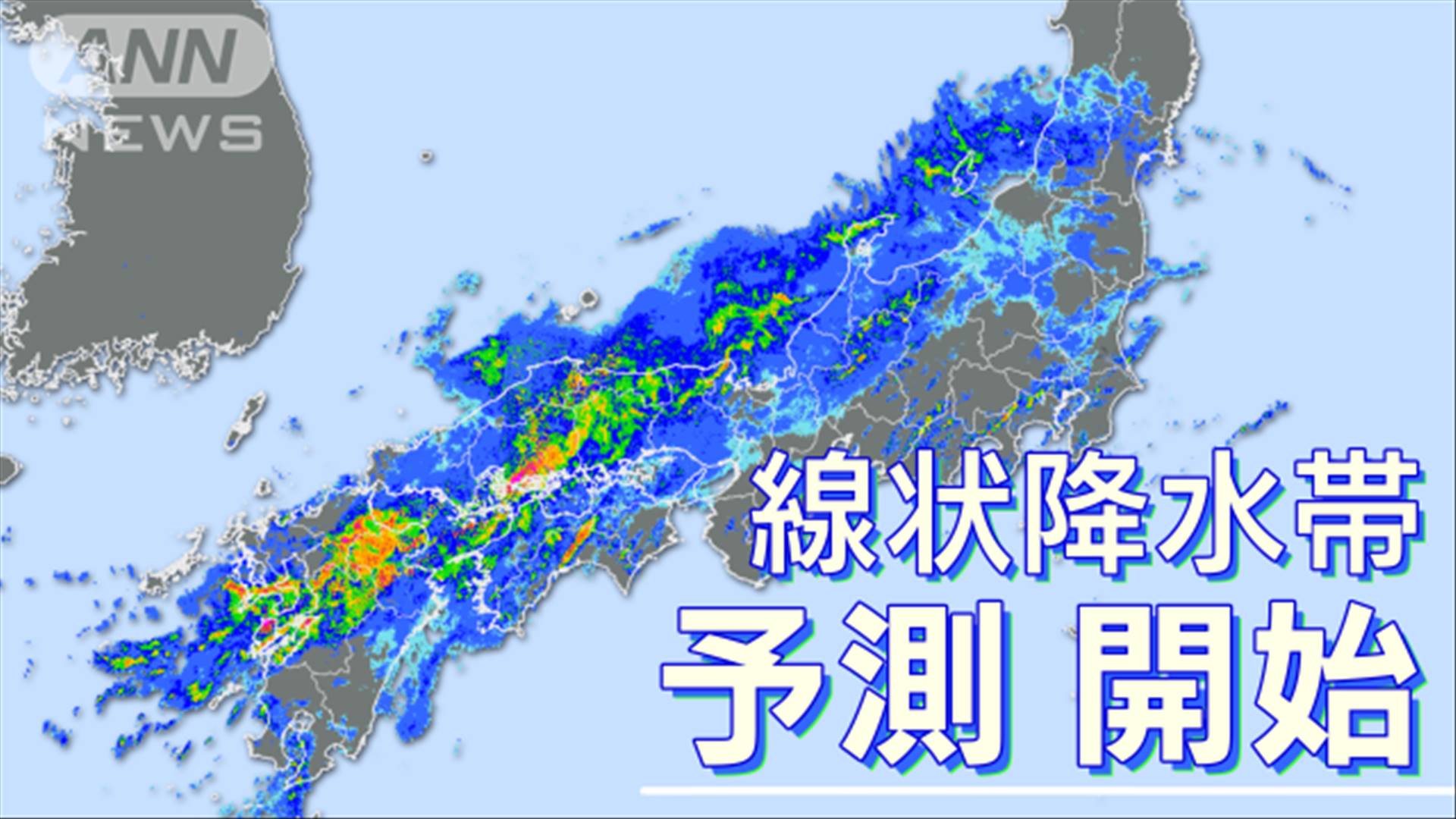

気象庁はきょう(1日)から線状降水帯の予測を始めます。

線状降水帯は「激しい雨が数時間以上降り続くこと」で甚大な災害をもたらします。

実は一つの積乱雲の寿命は短く、発生から雨を降らせ消滅するまで数十分程度。

これが、線状降水帯になると、積乱雲が次々と発生して列をなすことで「激しい雨を同じ場所に数時間以上降らせる」ことになります。

一つの積乱雲でも道路冠水や河川増水などが起こりますので、複数の積乱雲が連なる線状降水帯となると災害発生のリスクは格段に上がります。

過去の集中豪雨の大半は線状降水帯によるものです。

6月1日から始まる予測では、「線状降水帯」の可能性があるとき、気象庁は発生の半日から6時間前までに気象情報の中で呼びかけを行います。

呼びかけは関東甲信や近畿など全国11の地域ごとと、今の時点では広範囲の区分となっています。

例えば関東甲信に発表された場合、対象は4千万人以上。

私たちはこの情報をどうとらえればいいのでしょうか。

気象庁によりますと、線状降水帯に関する呼びかけは

「すぐに避難を促すものではない」とのことです。

大雨災害に対する危機感を早めにもってもらい、ハザードマップや避難所、避難経路の確認を行ってもらうことを目的としています 。

また、市町村の防災担当の方には、避難所開設の手順や水防体制の確認等、災害に備えてもらうことが考えられます。

大切なことはこれまでと大きく変わりません。

自治体が発令する避難情報や気象庁が発表する大雨警報やキキクルなどの防災気象情報を活用し、自らの判断が重要です。

いまの技術では、線状降水帯の正確な予測は難しく、呼びかけを行っても必ずしも発生するわけではありませんが、大雨となる可能性は高い情報です。

より一層の心構えをして、自治体や気象庁からの情報に注意を向けていきましょう。

北日本から西日本も雨の季節が迫っています。

気象庁の防災情報はいつでも見ることができますので

自分の住む地域に加えて家族、友人、知人の住む地域の情報取得にも慣れておきましょう。

テレビ朝日気象デスク 佐藤圭一