『医療2024年問題』 地域医療に大打撃 医療費にも“値上げの波”

[2024/06/06 14:00]

6月1日から医療費が値上げされます。今回の値上げの背景にあるのが、医師の働き方改革に伴う『医療の2024年問題』です。

■医師の働き方改革スタート 地域医療に影響も

医師の働き方改革です。4月から、時間外労働が原則として年960時間、ひと月あたり80時間までとなりました。これまで上限はありませんでした。それでもこの時間外労働ひと月80時間というのは過労死ラインです。対象は大学病院、公立病院、民間病院などで働く勤務医で、違反すれば病院に罰則が科されます。物流や建設などの業界と同じように、こうした働き方改革によって起こる様々な課題が、医療の2024年問題と呼ばれています。

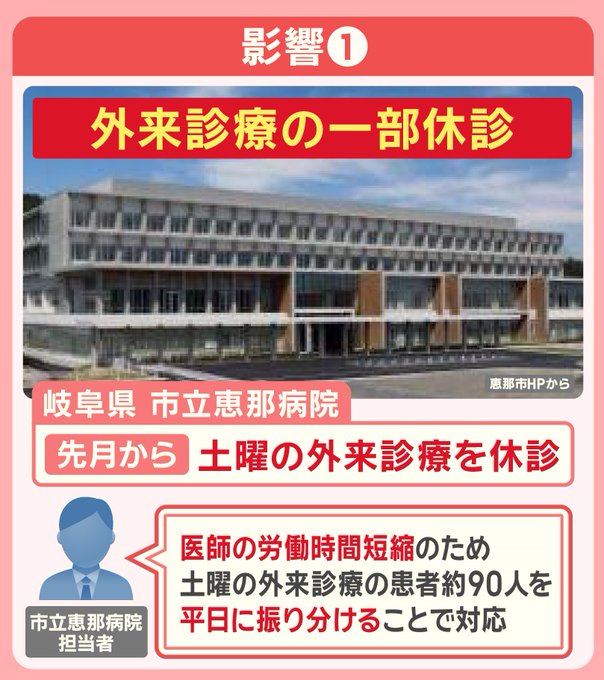

こうした働き方改革の影響、一つ目は、外来診療の一部休診です。岐阜県の市立恵那病院は、4月から土曜の外来診療を休診しています。これまで、土曜日は午前のみ外来診療をしていました。

「医師の労働時間短縮のため、土曜の外来診療の患者約90人を平日に振り分けることで対応する」

働き方改革の影響、二つ目は、地方の医師不足です。これまでは大学病院が地域の病院に勤務医を派遣することで地域医療を支えてきましたが、派遣医師を引きあげる動きがあり、その結果地方で医師不足が進みます。

医師不足によって救急車を断ることもあるといいます。

「救急対応で小児科や産婦人科などの医師が不足し、救急車を断ることもあった。勤務医の不足は深刻。地域全体で対応を考えていく必要がある」

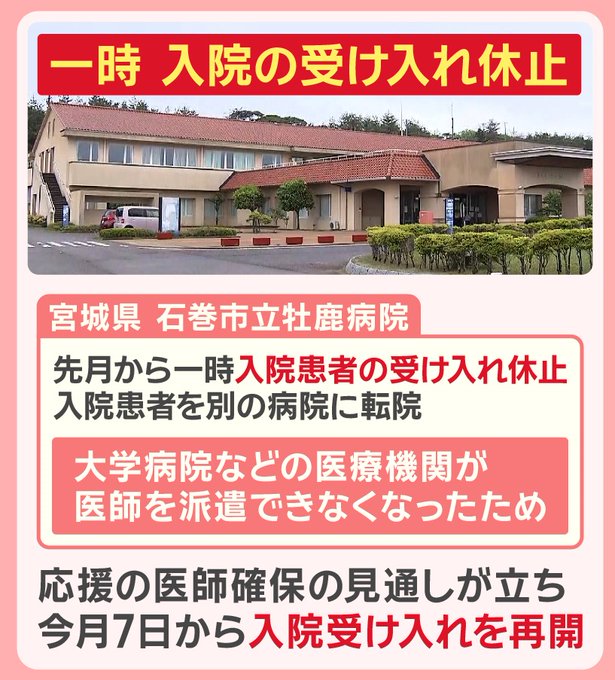

ほかにも、宮城県の石巻市立牡鹿病院では4月から一時、入院患者の受け入れを休止し、入院患者を別の病院に転院させました。大学病院などの医療機関が、医師を派遣できなくなったためです。ただその後、応援の医師確保の見通しが立ち、5月7日から入院の受け入れを再開したということです。

「入院の受け入れは再開できたが、医師の確保が厳しい状況は変わらず綱渡りのような状態。全国的に医師が不足している中で都市部と地方の格差が非常に大きくなっている」

次のページは

■医師の働き方“抜け穴”も?■医師の働き方“抜け穴”も?

医師の働き方改革に“抜け穴”のようなものがあるという指摘もあります。

「宿直業務を休憩として扱われるため働く医師のモチベーションは低下する。働き方“改悪”としか思えない」

「労働時間削減のため、4月から宿直の待機時間が勤務ではなく休憩扱いに。宿直を休憩とされるなら働き方改革なんてしなくて良かった」

この産婦人科医の30代男性の宿直勤務のスケジュールです。午前7時から午後5時まで通常勤務を行い、午後5時から午前9時までが宿直勤務となります。宿直の間は、急患対応や回診は勤務となりますが、カルテ確認、論文作成、仮眠などは休憩として記録されるそうです。そして宿直が終わった後、その日の午後5時ごろまで通常勤務ということです。産婦人科医の男性です。「宿直明けは、眠気と闘いながら手術をすることも日常」と話しています。

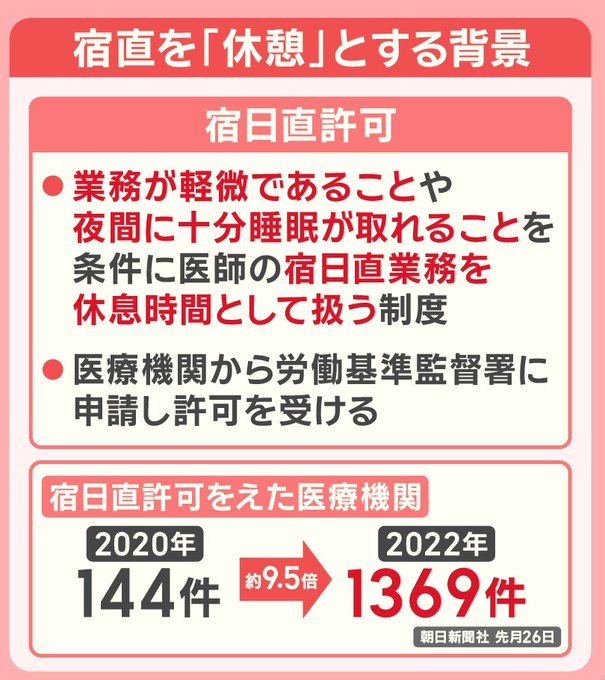

宿直を『休憩』とする背景にあるのが、宿日直許可という制度です。

業務が軽微であることや、夜間に十分睡眠が取れることを条件に、医師の宿日直業務を休息時間として扱う制度です。これは医療機関が労働基準監督署に申請して許可を受けます。 宿日直許可を取得した医療機関は、2020年には144件でしたが、2022年には約9.5倍の1369件に急増しています。

次のページは

■ 医療費節約に『リフィル処方箋』■ 医療費節約に『リフィル処方箋』

6月1日から上がる医療費についてです。初診料が30〜730円、再診料が20〜120円上がります。そして入院基本料も1日あたり50〜1040円、入院時の食事代も1食あたり30円上がります。患者が窓口で支払う金額は入院食事代を除いて、原則1〜3割です。

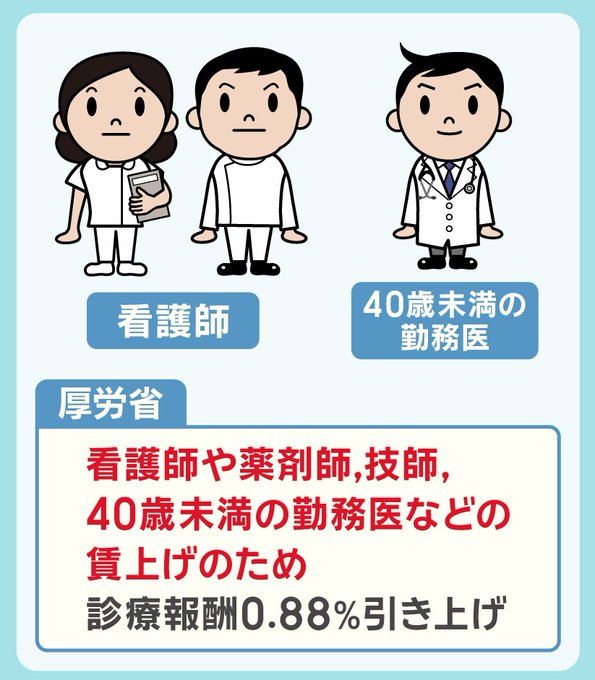

こうした医療費の値上げの背景です。厚労省が看護師や薬剤師、技師、40歳未満の勤務医などの賃上げをするために、診療報酬を0.88%引き上げます。

一方で、医療費増加の対策として厚労省はリフィル処方箋の活用を推進しています。

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して一定期間内に最大3回まで利用できる処方箋です。患者が医療機関で医師の診察を受け、『リフィル処方箋』をもらい、薬局で薬を受け取ります。そこで次回、薬を受け取る日付を決め、2回目は同じ処方箋で、医療機関での診察を受けずに、薬局で薬が受け取れます。3回目も同じで、医療機関に行く手間が省けます。

対象となるのは、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病や、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などの慢性疾患で長期間同じ薬を服用している患者です。

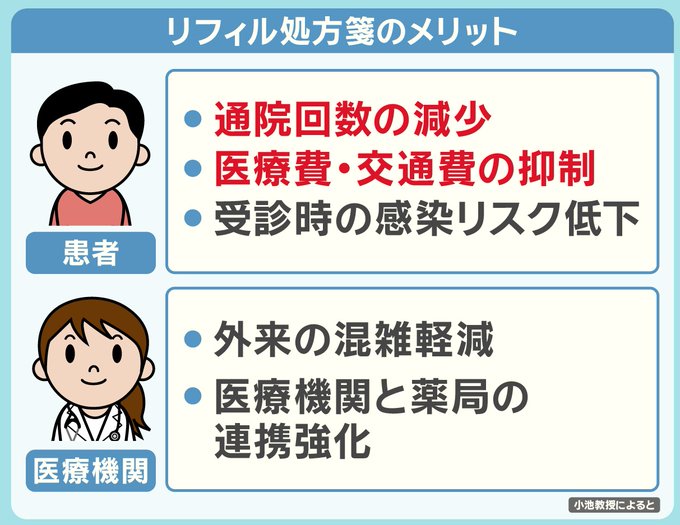

リフィル処方箋のメリット、デメリットを自治医科大学の小池教授に聞きました。

まずリフィル処方箋のメリットです。

患者にとっては通院回数の減少、医療費・交通費の抑制、受診時の感染リスク低下があります。

医療機関にとっては外来の混雑軽減、医療機関と薬局の連携強化です。

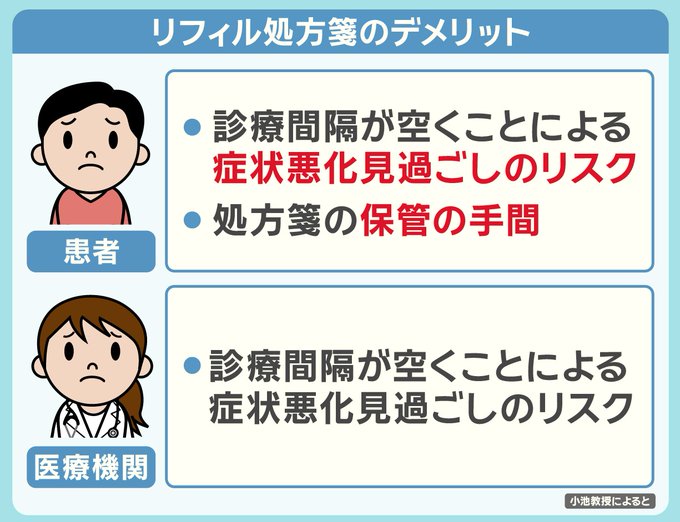

リフィル処方箋のデメリットです。

患者にとっては診療間隔が空くことによる症状悪化見過ごしのリスク、処方箋の保管の手間があります。

医療機関にとっては診療間隔が空くことによる症状悪化見過ごしのリスクがあります。

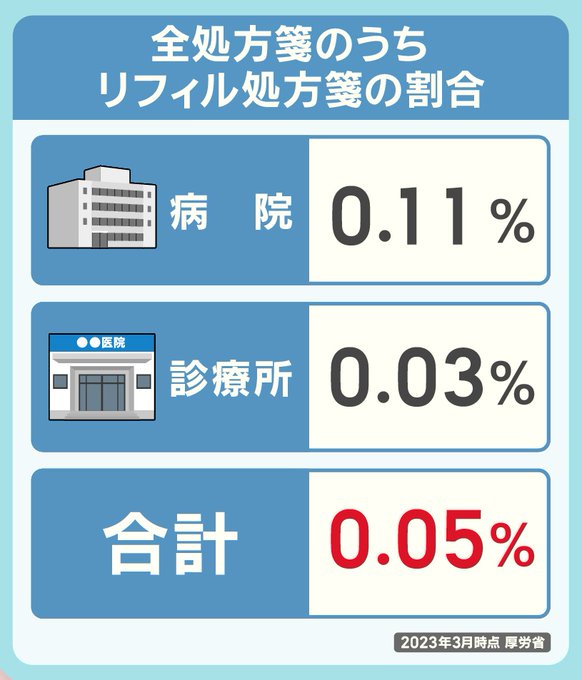

全処方箋のうちのリフィル処方箋の割合は、病院は0.11%、診療所は0.03%、あわせて0.05%と現状、利用は広がっていません。

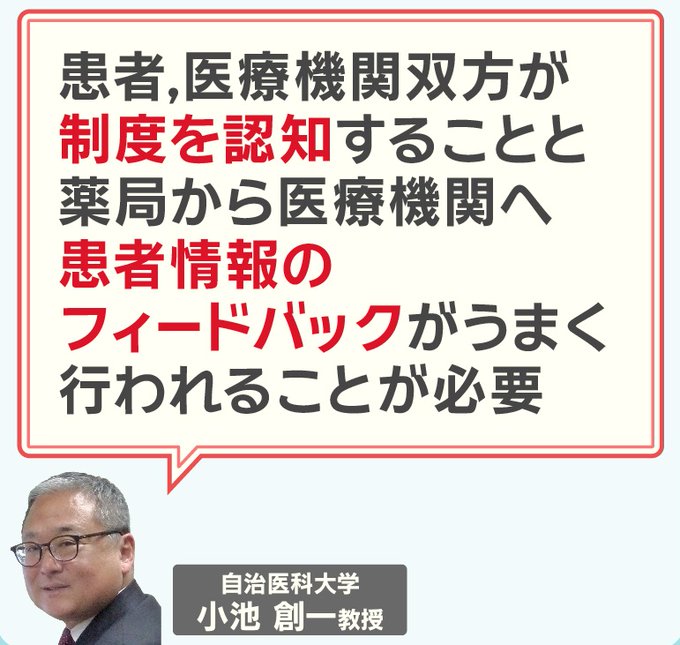

利用が進まない理由です。医師や病院からは患者からの求めがないから、医師が患者の症状の変化に気づきにくくなるから、薬を処方する際には、医師の判断が毎回必須と考えるから、などの理由が上がっています。

「患者、医療機関双方が制度を認知することと、薬局から医療機関へ患者情報のフィードバックがうまく行われることが必要」

(「羽鳥慎一 モーニングショー」2024年5月31日放送分より)