ICT機器を使うほど学力が低下? 新聞を教材にする“NIE教育”の活用法は 佐々木俊尚氏「“なぜ新聞ごとに違う論調になるのか?”を学ぶのが大事」

ABEMA TIMES

[2024/06/21 15:56]

現代人の必需品となったスマホやパソコン。子どもたちも例外ではなく、2020年からは全国の小中学校で1人1台のタブレットの導入が進められ、2022年度末に99.9%の自治体で整備が完了。ここ数年でデジタル機器やテクノロジーによるICT教育が広がってきた。

そんな中、「ICTを使うほど学力が下がった」という一部報道が話題になっている。12日、教育での新聞活動を推進する埼玉県NIE推進協議会の総会で、国の学力テストの結果を分析したところ、「デジタル機器を使えば使うほど学力が下がることがわかった」と指摘した。さらに、子どもたちはスマホで動画漬けになり、脳の機能が低下しているとの医学データも提示。新聞など多様な文章に触れる必要性を強調した。

ICT教育は学力低下を招くのか。『ABEMA Prime』で議論した。

■ICT機器を使うほど学力が低下?

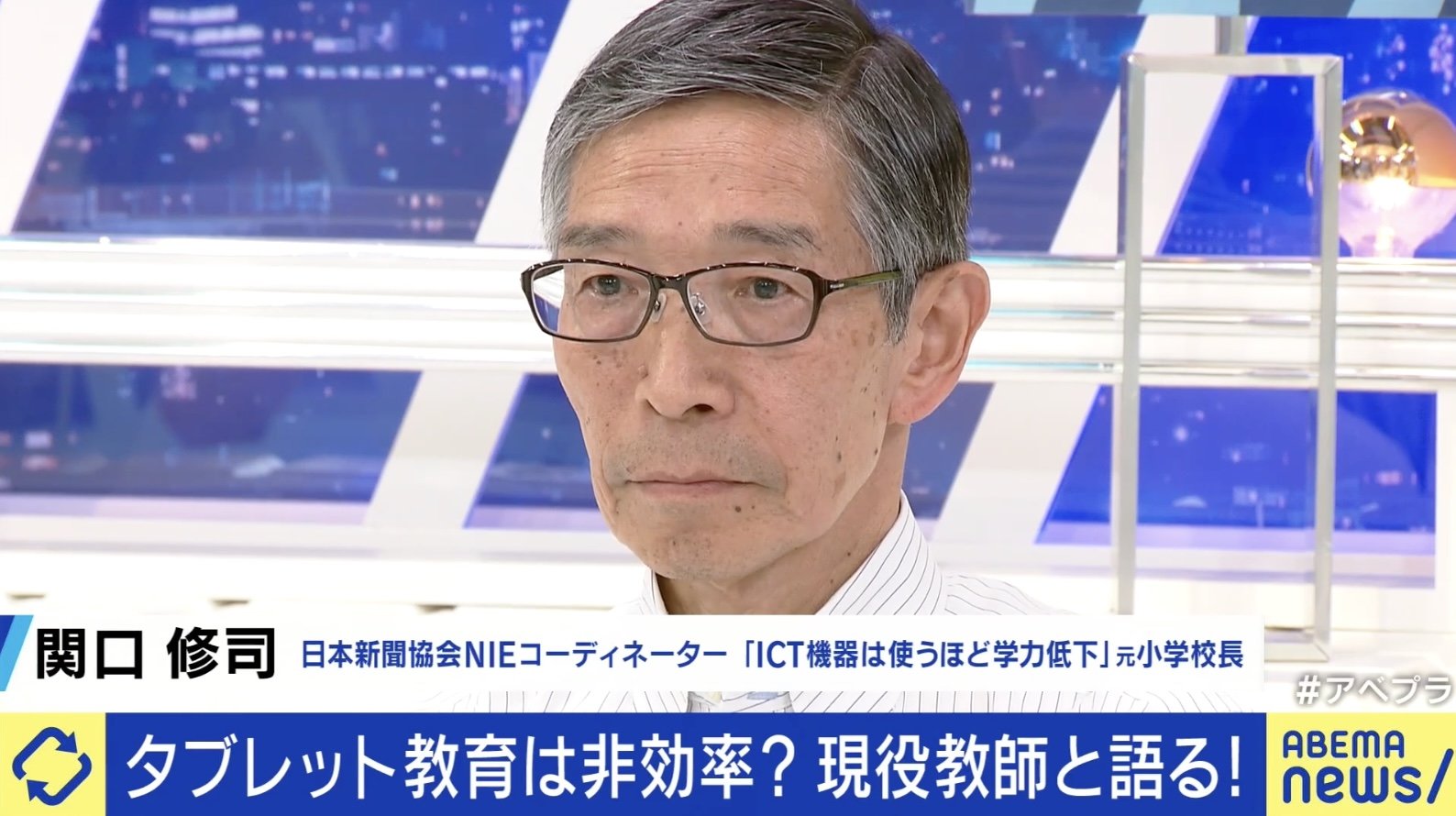

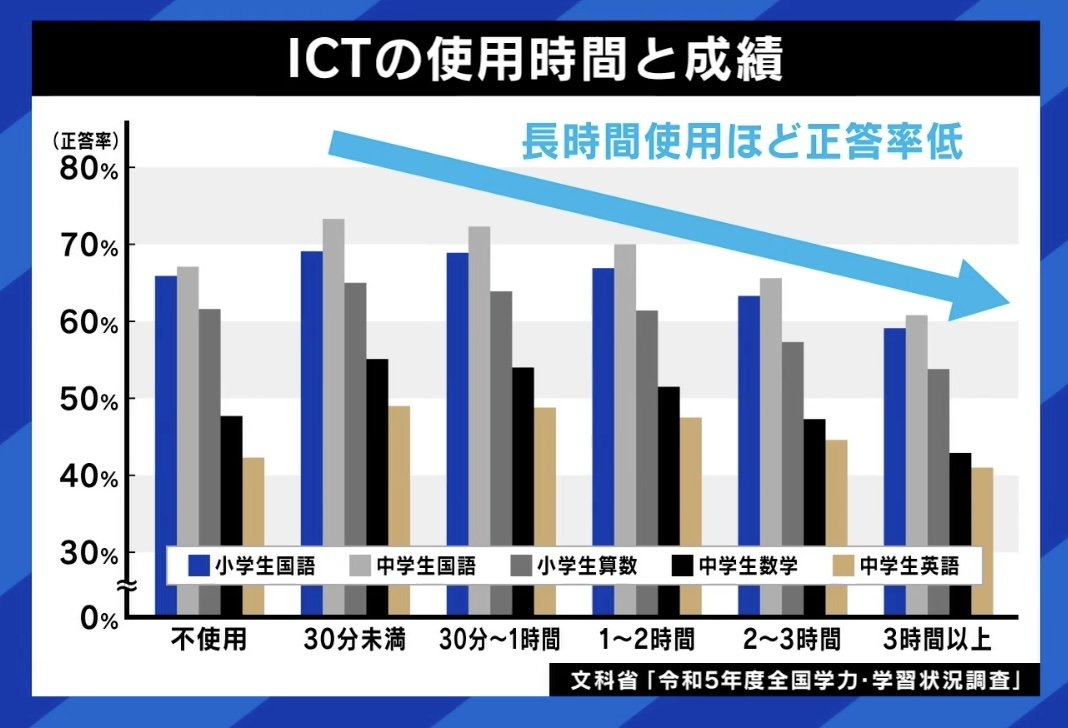

「ICT機器は使うほど学力が低下する」と主張する、元小学校長で日本新聞協会NIEコーディネーターの関口修司氏は「文部科学省の全国学力・学習状況調査で、平均正答率とICT機器の学習での使用時間をクロス集計したら、使えば使うほど“学力が下がっていた”という結果がわかった。30分未満と3時間以上とではほぼ10ポイントの開きがある」と述べる。

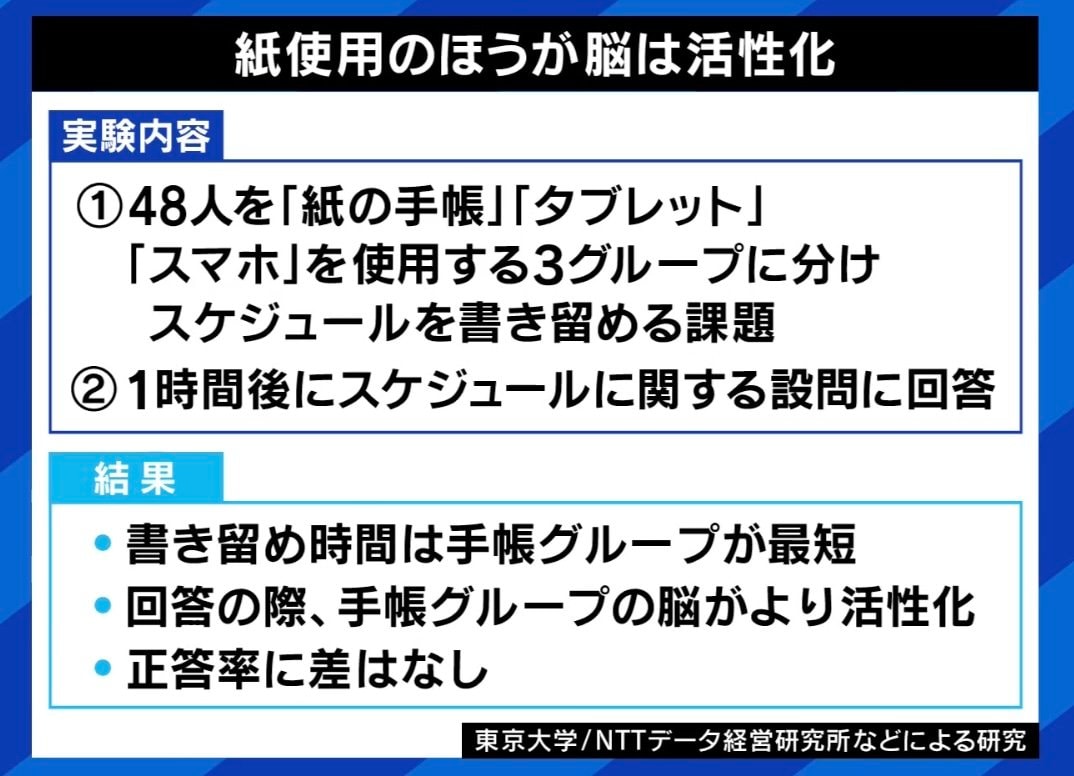

東京大学やNTTデータ経営研究所などによる研究では、紙を使用したほうが脳は活性化するという結果もある。「東大の脳科学者・酒井邦嘉さんが、同じ文字を紙で見たのとディスプレイで見たのとでは定着率が違うという報告をされている。紙の手触りやインクのにおい、それこそ落書きなどの無駄も含めて理解するので、定着率が高いということだ」と説明した。

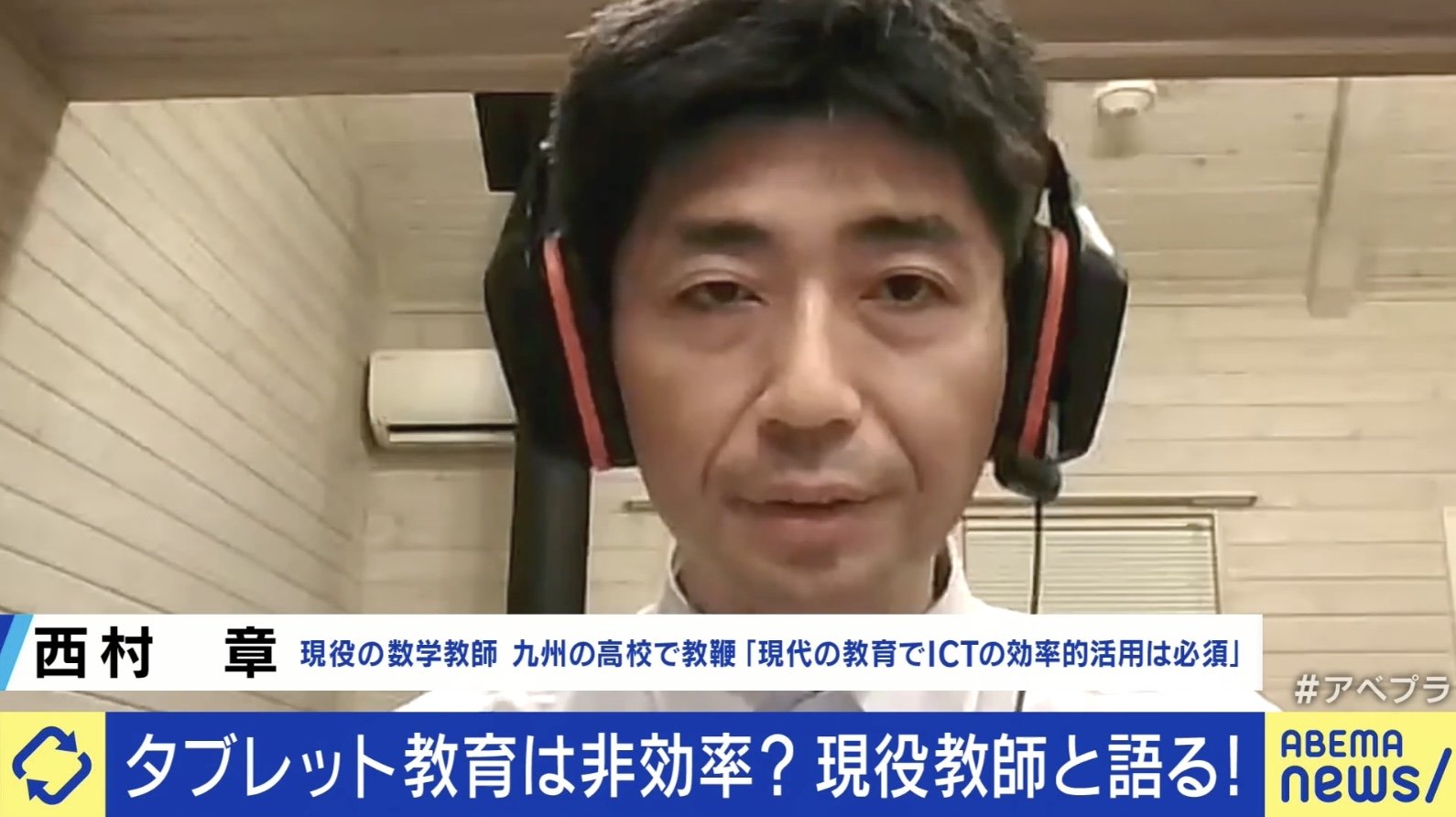

一方、「現代の教育でICTの効率的活用は必須」と主張する現役数学教師の西村章氏は「定量的に学力が下がったとは言えないのでは」と疑問を呈する。「確かにデータとして出ているが、相関性しかない。因果関係があるかどうかを証明できていないので、そのデータだけで断定的なことを言うのは難しいと思う。実際にはペーパーテストもあるし、タブレットと紙・ペンの両方を使うハイブリッド型になっている」。

教育でのデジタル化が進んだスウェーデンでは、2016年から2021年の間に児童の読解力が低下したことが判明。2023年8月から、印刷された本の利用や手書きの練習に重点が置かれ、デジタルからアナログへ回帰し始めているという。

作家・ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「“北欧”“スウェーデン”ということで飛びつきたくなるが、長期的に見る必要があり、1つのデータで決めるのはいかがなものか。小学生など初めて学習する年齢の子どもにデジタルを触れさせていいのかは、もう少し時間をかけて、いろいろな試験やテストをやった上で判断したほうがいいと思う」との見方を示す。

また、「インターネット時代になって大きいのは、紙からデジタルに変わったことではなく、情報量が爆発的に増えたこと」と指摘。「僕が10代のネットのない時代は、読むものの数が少なかった。だから国語の教科書でもくまなく読んだりしたが、今は読むものがたくさんある。読書が好きで、電子書籍で読んでいる子どもも多くいるわけだ。検索エンジンが出てきたことで調べ物が一瞬でわかり、さらに深堀りできるほうが知的な営みとしては強い。“何を取捨選択するか”という情報リテラシーの話で、それと“デジタルはいかん”という話を一緒にすべきではない」と述べた。

西村氏は「教材や教具をICTで新しくして、わかりやすく生徒に伝えるというのが本当に正しいのかは、疑問に思っている。学ぶ内容は極端に変えずとも、今までのテキストや宿題プリントなどをICT化して、そのやりとりが非常に簡便になっていくというのが最初の到達地点ではないか。いずれデジタルネイティブに合わせた教材は出てくると思うが、今はその前段階の話をすべきだと思っている」とした。

■新聞を教材にする“NIE教育” 佐々木俊尚氏「“なぜ新聞ごとに違う論調になるのか?”を学ぶのが大事」

NIE教育はNewspaper in Eduaction、新聞を教材として活用する活動のこと。新聞のスクラップや新聞記事をもとに1分スピーチ、学習に関連するニュースを探すなどがある。また、小学校の学習指導要領(平成29年告示)でも、「各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」とある。

関口氏は「新聞は紙だけではなく、デジタルもある。信頼できる情報、取材に基づいた情報を使って読み解くことが非常に学習に効果がある、と私は伝えているところだ。文章・写真・データがあり、それを総合的に読み解くのは学習の上ですごく役立つ。読み続けることでその力・精度を上げていくことができる」と主張する。

佐々木氏は「取材というのは、ある一つの事象からある場面を切り取る作業だ。その部位が全体を表しているとは限らない」とした上で、「いろいろな新聞があって、それぞれ切り取る場所が違っていることを認識した上で、“なぜこれだけ違う論調の記事ができるのか?”ということを学ぶのがとても大事だ」と指摘する。

続けて、「例えば、新聞が書いたものに対して、Webメディアが反論を書く。論争になっていることに対して、専門家や大学の先生、弁護士などがSNSで言及する。このようにたくさんのところで議論が巻き起こっていて、その全体像を見せるのがすごく大事だと思っている。1つのメディアだけだとどうしても偏ってしまうので、どうやって情報を入手するかという情報リテラシーを得るための方法として教えるのはいいのではないか」とした。

西村氏は「デジタルに関しての話を、アナログ前提の僕らがしても意味がなく、ここから先を追っていくしかない。現場としては、デジタル化の波は絶対に避けられないし、使えないまま社会に出してしまうほうがよっぽど無責任だと思う。当たり前に使えるようになった状態で、じゃあ次の世代はどうするか?と考えるべきじゃないか」と投げかけた。(『ABEMA Prime』より)