横断歩道の看板に「スシ」。「巨大な鉄塔」の下を車が走る光景。さらに軽自動車がギリギリ通れる「極狭トンネル」や、有明の夜空に浮かぶ巨大な「謎のサイン」など、街で見かける不思議な光景の謎を追跡しました。

■横断歩道に謎の“スシ”看板

神奈川県川崎市の横断歩道に、なんと「スシ」の文字があります。一体、どんな意味があるのでしょうか?

「外国人の人が喜んで(写真を)撮りそう」

「お食事じゃないし、何でしょう?全然意味が分からない」

では、「ハト」と書かれている標識はどうでしょうか?

「電線から(ハトの)フンが落ちるとか、そういう意味でしょうか」

「ハトに注意」…ではありません。

正解は、道の幅が狭くなる標識と、「ト形道路交差点あり」の標識が偶然上下になって「ハト」と読めるようになっていました。

再び、謎の“スシ”。何だと思います?

「車を運転しながら見られる看板」

中央分離帯を見ると、看板は全部で9カ所。進行方向から読むと、上が「おとせスピード!!」、下は「しめよシートベルト」と読めます。

その中央に“スシ”の文字。偶然が重なって謎の光景が生まれました。

次のページは

■なぜここに?道路の真ん中に鉄塔■なぜここに?道路の真ん中に鉄塔

埼玉県鴻巣市に建っている鉄塔。一見すると普通の鉄塔ですが、なんと道路の真ん中に建っています。その下を車がくぐる不思議な光景です。

驚くのはまだ早い!少し走ると、またも道路の真ん中に鉄塔が現れました。しかも、これだけじゃ終わりません。鴻巣市には、3基の鉄塔の下に道路が通る珍しい光景が広がっています。

鉄塔の高さは、およそ43メートル。一体なぜ道路の真ん中に鉄塔が建っているのでしょうか?

「(Q.何で造られた?)富士電機という会社がある。そのためだけの送電線」

鉄塔は、電機メーカーの工場に電力を送るため造られたといいます。

地元住民があるモノを見せてくれました。

「あそこに書いてある」

「昭和49年(1974)」

「当時できたのでしょう」

50年前にできた鉄塔。東京電力に問い合わせてみても、経緯は分かりませんでした。しかし、50年以上前からこの土地に住んでいる親子の97歳になるお父さんが昔のことを覚えていました。

原田利雄さん(97)

「(Q.鉄塔ができた時はどういう場所?)畑や田んぼ。道路はもともとここにあった。こんなに広くないけど半分くらい」

1960年代の航空写真を見てみると、現在鉄塔が建っている場所には何もありませんでした。その後、1974年に鉄塔が完成。2年後には、周囲に住宅が建ったといいます。

専門家は、道路の真ん中に鉄塔が建てられたのは、住宅ができることを想定したからではないかと推測します。

吉田俊哉教授

「1番大きな理由は土地の有効活用。鉄塔が建つことで市民の生活が圧迫されないように考えたのでは」

次のページは

■誰が使う?“極狭トンネル”の先は■誰が使う?“極狭トンネル”の先は

極狭トンネルがあるのは静岡県掛川市。取材班を乗せたタクシーは、駅から車で10分の場所に止まりました。

「道はありますね」

「軽自動車なら行けるかもしれない」

道幅が狭く、これ以上普通車では進めないといいます。この先に、極狭トンネルがありました。軽自動車を持っている付近の住民に声をかけてみます。

「命の保証はできないですけど、私の運転でよければ」

女性はトンネルを車で通ったことがあるといいます。目の前に迫ってきたのが、地域住民も恐れる極狭トンネル「岩谷隧道(いわやずいどう)」です。高さ制限は1.7メートル。

「ここからミラーたたみます」

「ドラム缶じゃないですか」

「ヤバイです」

「怖い。上も横もいっぱい、いっぱい」

ここからが極狭トンネルの最大の難関です。途中から岩がむき出しとなり、さらに狭くなっています。軽トラックの屋根が岩をかすめます。

「うわー、ここが当たる。切り返していけば」

「自動車学校でもこんな難しい道、習わないですよ」

全長67メートルのトンネルを慎重に進むこと、およそ6分。

「お〜抜けられた!」

「やった、やった!」

「すごかった」

あまりの狭さに、わざわざ見に来る人もいるという極狭トンネル。誰が何のために作ったのでしょうか?郷土史の編集に携わった小林佳志郎さんに聞きました。

「生活に必要だってことで昔の人たちが手作業で造ったトンネル」

明治時代に集落をつなぐ近道として作られたトンネル。これができる前は、山を迂回(うかい)して行き来していたといいます。トンネルは、両側から手作業で掘り進められたため…。

「こっちのほうが天井が高くなっている。専門業者じゃない人たちがやることで高低差が出てしまった」

すると、トンネル内に“謎の横穴”を発見しました。

「機能としては防空壕(ごう)だったんでしょうかね」

極狭トンネルの利用者は、周辺の集落が高齢化しているためか、年々減っているそうです。

次のページは

■役に立つ?夜に浮かぶ“謎のサイン”■役に立つ?夜に浮かぶ“謎のサイン”

続いては、夜に浮かぶ“謎のサイン”。皆さんは何だと思いますか?

「飛行機か何かがぶつからないように?」

「何の意味が?全然想像つかないです」

道行く人も首をかしげる謎のサインは、東京・有明で見ることができます。実はとっても役に立つものでした。

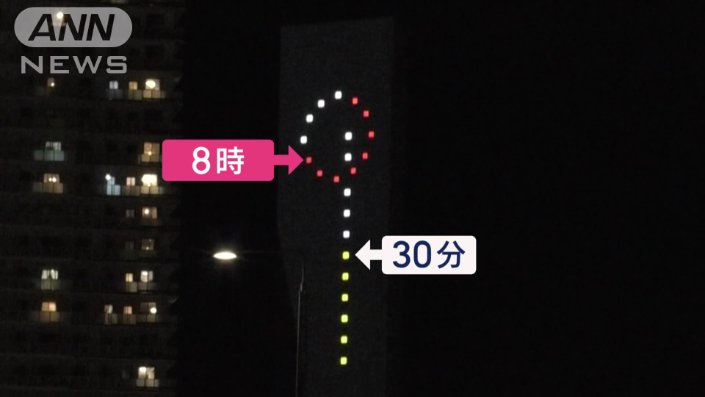

よく見ると、いつの間にか赤い光が増えていました。謎のサインが浮かび上がるのは、有明清掃工場の煙突です。

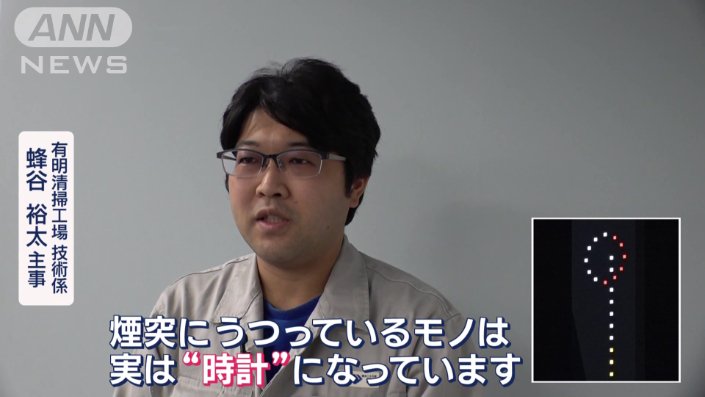

蜂谷裕太主事

「煙突にうつっているモノは、実は“時計”になっています」

謎のサインは「時計」でした。ところが…。

「見学に来た人が『(時計の)読み方が分からない』と言います」

では時計の読み方をお教えしましょう。縦棒の「黄色の光」は「分数」を表し、5分ごとに増えます。

「赤い光」は「時間」で、1時間ごとに増えるのです。

「時計?」

女性が見ている時計は、8時30分を示していました。

「そうしたら(今は)8時とかですかね?便利かもしれない」