日本で導入されてからおよそ150年経つ学生服に今、変化が起きている。カジュアルで、普段着として着用するパーカーを制服に採用する学校が増えている。“パーカー制服”増加の背景を取材した。

■定員割れ目前も…志願者急増

「パーカーだったり、こういう制服だったりを自分で組み合わせて着ることにロマンを感じて」

「パーカー着る時に、ちょっと海外の学校に行っている気がしてテンションが上がります」

「色とかデザインもけっこう好きだなと思っています」

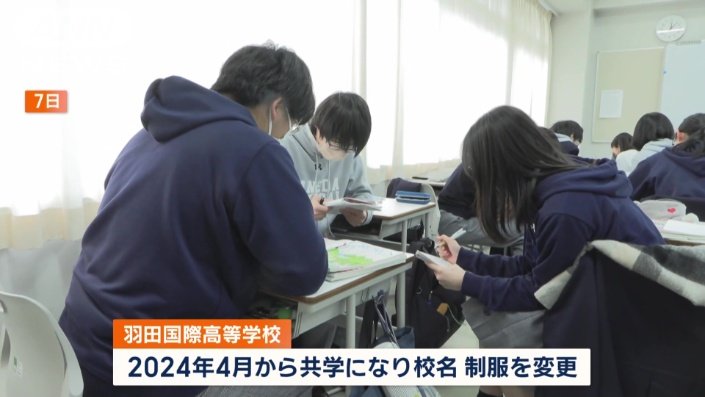

東京・大田区の私立羽田国際高校は、去年3月まで「蒲田女子高校」として83年の歴史を刻んでいたが、少子化で生徒数は定員割れ寸前となった。

そこで、去年4月から共学になり学校名も変えて新たにスタート。その際、制服も変更し、新しく導入したのがパーカー制服だ。

「(Q.パーカーがあることを意識した?)意識しました」

「ちょっと意識しました」

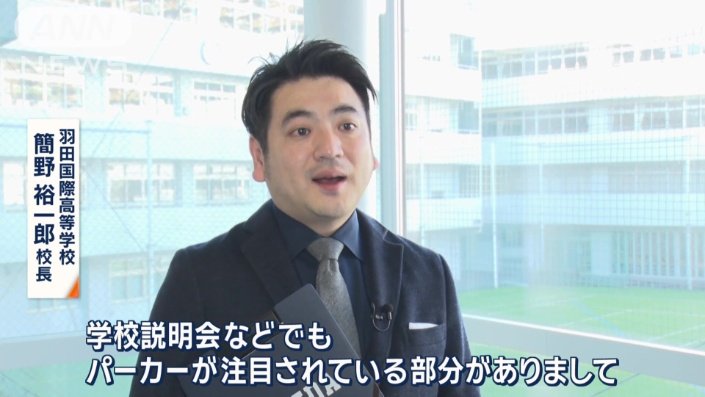

「学校説明会などでもパーカーが注目されている部分がありまして。(他校の前例だと)女子校から共学になると、どうしても女子生徒が多いと聞いていたが、初年度、1期生も男女比率1:1ということで、パーカーを着たいということで、選んでくれた生徒もいたのかなと思っています」

パーカー制服の導入で志願者数が増えたという学校は他にもある。

大阪夕陽丘学園高等学校では、2020年の志願者は286人だったが、パーカー制服を導入した21年には444人。さらに翌年には560人となった。

パーカー制服を導入する学校が、北は北海道から、南は九州まで全国で増えている。

高校生がパーカー制服を選ぶ理由とは?

次のページは

■明治から平成 学生服の変遷■明治から平成 学生服の変遷

青春時代を共に歩む制服は、これまでさまざまな形に変化してきた。

学生の制服の始まりは1879年(明治12年)。日本は明治維新から西欧化にかじを切り、男性の洋装が進んで学校生活にも導入された。

初めて制服を採用したのは学習院。服装を統一することで経済格差を見た目でなくすという目的もあった。

大正時代に入ってからは女学生が増え、主流だった袴よりも動きやすい形を望む声が高まり、セーラー服が登場。新たな制服の定番となった。

戦後の制服は経済成長に合わせ躍進した化学繊維を用い、丈夫で耐久性に優れた制服となっていく。

「4月8日は学習院の入学式。初等科に入学の礼宮さま(現・秋篠宮さま)は、お兄様譲りの制服を着て両親に付き添われて式場へ」

「一方、一段と少年らしくなられた浩宮さま(現・天皇陛下)もこの日が中等科の入学式」

そして70年代後半には、ファッション性や個性を強調するための変形型の制服が大流行。男子は長ラン・短ラン・ボンタンなどのつっぱりスタイル。女子はロングスカートのいわゆるスケバンスタイルと呼ばれた。

80年代になるとタータンチェックスカートと合わせたブレザー制服が多くの学校で採用された。

そして平成になると、街ではミニスカートとカーディガンにルーズソックスを合わせたスタイルなど、独特の着崩しファッションが流行。ズボンをずらしてはく腰パンスタイルの制服男子も多くみられた。

そして令和の今はパーカー制服が人気となっている。

次のページは

■“パーカー制服”高校生のホンネ■“パーカー制服”高校生のホンネ

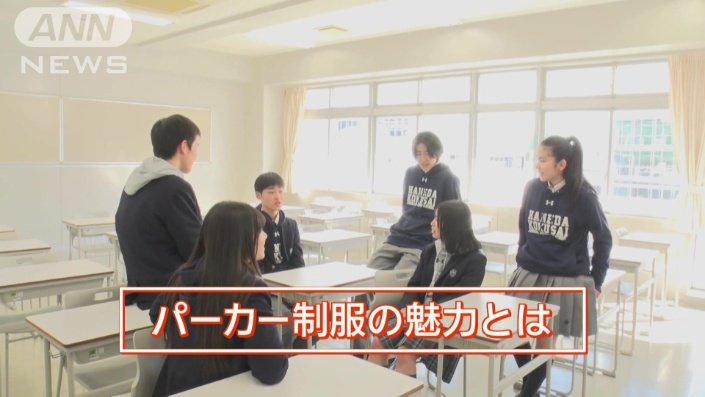

パーカー制服のどのようなところに魅力があるのだろうか?

「入学する前にパンフレットとかを見て、この組み合わせはすごいなと思いました」

「フードがかわいい」

「なかったらダメ?」

「トレーナーでもかわいいけど、ブレザーを着るんだったらパーカーだとけっこうかわいい」

「(フードが)出ているとかわいいよね」

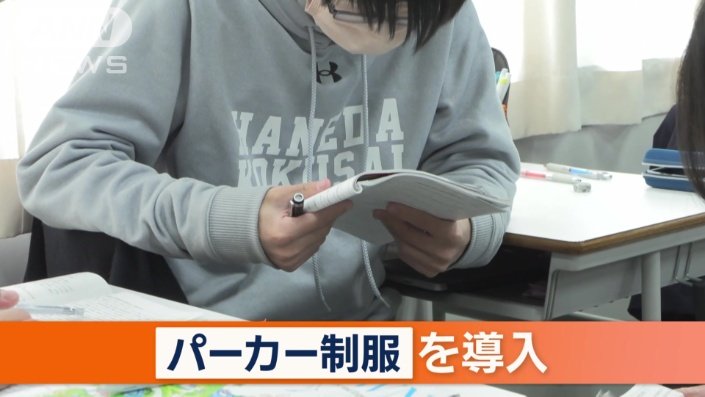

ブレザーからフードの部分が出ているのが、パーカー制服のかわいさだという。

さらに、パーカーならではの良さというのが…。

「動きやすい」

「動きやすくて暖かい」

「ボタンもついてないし」

「可動域が広がる」

「重いじゃないですか、ブレザーだと。これだったら軽いし、暖かいし、着やすいからやっぱり楽」

「かっちりしすぎてない」

「カジュアルな感じがいい」

パーカーは動きやすいということで、機能性が人気の理由だ。

羽田国際高校では、基本となる制服をベースに色違いのスカートやスラックス、セーター、パーカーがあり、生徒は組み合わせて個性を出しているという。

「制服って学生のうちしか着られないし、3年間着るものじゃないですか。1つだと飽きてしまうかもしれないので、自分なりに組み合わせを見つけて、3年間を想像して(この学校を)選びました」

「生徒自身が制服を気に入って、誇りに思って着ることが大事だと思います。その点、今回、新しくしてすごくよかったと思います」

(「大下容子ワイド!スクランブル」2025年2月10日放送分より)